(原标题:宿白先生与河南考古)

来源:河南省文物考古研究院(微博)官方网站

惊悉中国考古学泰斗宿白先生今晨驾鹤西去,我们河南省文物考古研究院全体员工感到十分悲痛。中国失去了一位享誉海内外的考古学大家,这是中国考古学界难以弥补的重大损失!

宿白先生是北京大学考古专业资深教授,考古学系首任系主任,博士生导师,一生从事考古学的教学研究工作。在中国佛教考古学、历史时期考古学、建筑考古学、雕版印刷和版本目录学诸多领域成就卓著。宿白先生与我们河南考古也结下了不解之缘。

上世纪五十年代初,宿白先生为配合治淮工程,在河南许昌地区进行考古调查,记录了不少古代建筑、民居、碑刻和遗址及文物,拍了不少照片,绘制了许多斗拱、梁架及石构件的线图,发表了《禹县到白沙》的考古调查报告,留下了丰富的地上、地下文物资料。

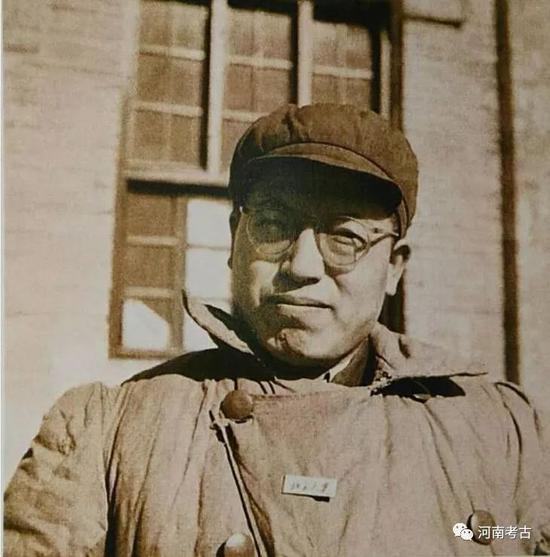

宿白先生去白沙发掘宋墓前在许昌专署(1951年12月)

宿白先生去白沙发掘宋墓前在许昌专署(1951年12月)宿白先生还参加了禹县白沙水库的考古发掘,其中包括3座北宋仿木构建筑的雕砖壁画墓。在资料整理和考古报告编写中,他以深厚的古文献功底,在充分占有资料的基础上,对墓室结构特点和墓内壁画内容进行详细考证,书中大量的附注,涉及人物、史实、名物、典制、地理等多方面内容,极为丰富。《白沙宋墓》考古报告于1957年出版,进入新世纪之后又曾再版,成为中国考古学报告的经典之作,在学术界影响深远。

白沙第一、二、三号宋墓的位置

白沙第一、二、三号宋墓的位置宿白先生是中国佛教考古学的开创者,除了实地调查大量西藏佛教遗迹之外,还多次到大同云冈、甘肃敦煌进行调查,也对河南洛阳龙门石窟进行踏查和研究。为后者写出了《洛阳地区北朝石窟的初步考察》等力作,收录在《中国石窟寺研究》等巨著之中。

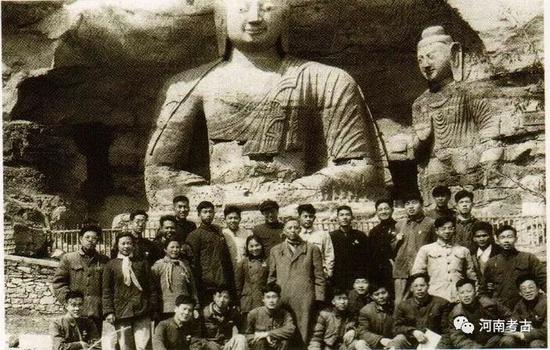

考古班同学一起与宿白老先生(后排右七)在云岗石窟合影

考古班同学一起与宿白老先生(后排右七)在云岗石窟合影宿白先生对古代洛阳研究也达到了极高的境界,所发表的《北魏洛阳城和北邙陵墓——鲜卑遗迹辑录之三》、《隋唐长安城和洛阳城》等论文,也成了研究洛阳王都和北邙皇陵的必读经典。

宿白先生(右二)和北京大学考古专业1953级同学在洛阳实习

宿白先生(右二)和北京大学考古专业1953级同学在洛阳实习宿白先生在北京大学考古专业执教一生,无论是国家四界考古工作人员培训班,还是本科生、硕士生、博士生,可谓桃李满天下。在河南省文物局、河南文物考古研究院、河南博物院、河南省古代建筑保护研究院,以及郑州、洛阳、安阳、焦作等地的文物考古机构,在郑州大学、河南大学等高校,均有他的学生身影。无论是行政领导还是专家教授,宿白先生的弟子们都在为河南的文物考古事业,默默地工作着。

宿白先生非常关心河南文物考古工作。他曾为《北宋皇陵》一书写序,其中特别关注巩义宋陵的文物保护工作。曾为《洛阳汉墓壁画》写序,彰显出这部书的优长和价值。1983年,中国考古学会第四次年会在郑州召开,宿白先生到会,并对郑州商城考古工作给予指导。1997年《华夏考古》创刊十周年,宿白先生题词:“华夏儿女多奇志,考古田野谱新篇”。2001年《中原文物》出版百期,宿白先生题词:“研究历史,展示辉煌”。2001年,宿白先生还专程到河南省文物考古研究所视察,指导工作。

宿白先生来河南省文物考古研究院考察访问(左起:孙新民、秦文生、宿白、秦曙光、张志清)

宿白先生来河南省文物考古研究院考察访问(左起:孙新民、秦文生、宿白、秦曙光、张志清)宿白先生以96岁高龄离我们而去,还是让大家情难自禁!其道德文章,赫赫而昭;桃李之蹊,末学仰颂,让我们沿着先生的脚印,奋勇向前!

(文稿作者|杨育彬 图片来源|杨育彬 文稿校对|周立刚)

相关阅读

[追忆宿白先生]

致学存乎心,补拙莫如勤——宿白

惊闻宿白先生于今晨溘然长逝,恍惚中好像又回到了三十多年前的北大校园,有关宿白先生的点点滴滴也随之浮现眼前……

1983年9月,我们作为北京大学的一名新生,在满是新奇的忐忑中走进了校园。当我们在宿舍整理着各自的行囊、彼此间还不熟络的时候,随着敲门声一群人走进了我们的寝室——31楼239室。我在上铺,因宿舍面积狭小,无法下来,于是就自上而下地观望起来。在进来的人群中有位五十多岁的长者,他用慈祥目光四下里打量着,逐个问起新生的情况。期间得知他就是我们考古专业的宿白先生,当时是与历史系其他老师来看望83级新生的。当时他们逗留的时间并不长,但宿先生自镜框上边流露的慈爱目光却让我铭记至今……

好像是大三第二学期,我选修了宿白先生的古代建筑史课。宿先生在课间讲授的内容非常多,信息量极大。当时没有教材,学生在课堂上除了文字记录,还要画各种斗拱的结构图。上此课的常态就是上课时马不停蹄地记笔记,而当下课铃响起,宿先生放下粉笔,拍拍手,走到教室外燃起一根烟,悠然地吸起来。我们却还得照着宿先生留在黑板上的规整的古建图一笔一画地描摹下来……如此紧张的节奏几乎持续整个学期。除去课堂上讲授理论概念,课下宿先生还带着我们去博雅塔和蓟县独乐寺实地教学。给我印象深远的一件事也就发生在去蓟县独乐寺的途中。有同学在途中晕车,没控制住吐到了车上。当时那位老司机就变了脸,恼怒地冲着晕车的同学嚷嚷开来。宿先生赶紧走过去,一边安抚着学生,一边向司机师傅致歉。尽管此事已过去了三十多年,每当想起宿先生当时的谦卑,感动依旧,温暖依旧……

谨以此为记。

宿先生千古!

2018年2月1日于郑州

(文稿作者|辛革 文稿校对|周立刚)

[宿白先生琐忆]

2018年2月1日刚上班,惊闻宿白先生驾鹤仙逝的噩耗,顿时泪眼朦胧,不能自已。大姐(也是我的学姐)陈平在电话里告诉我,前天她去医院侍奉先生时,先生尚能通过饲管进些流食,但是当时先生异于平常地用力握着她的手,让她心里总有挥之不去的不祥之感。孰料一感成谶,今晨一大早,她就接到了宿先生女公子电话报来的噩耗。病床一握,竟成永诀!

我无法安慰哽咽悲伤的大姐,因为我自己一样陷入无尽的悲伤。很自然地,我想起了燕园求学期间宿先生的耳提面命,想起来步入社会后宿先生不时的谆谆教诲,更忘不了最后一次去北大探望时,坐在藤椅上无法起身的宿先生眼神里透出的无奈……

往事如烟。关于宿白先生的为学为师为人的种种,浩如烟海。我个人才疏学浅,无缘置喙。权且剪裁几个个人与宿先生在一起的片段,祭奠这座仰之弥高的大山。

我是1983年入学的。就是在这一年,北大考古专业从历史系独立出来,宿白先生是该系第一任系主任,因此我们班就成为北大考古系的第一届学生。入学后第一次迎新会上,宿先生对我们这些即将跨入考古门槛的初学者发表了一番严肃的讲话。但那天宿先生究竟讲了些什么我已经完全忘怀了,只记得他一身整洁严谨的灰色中山装和不苟言笑的表情以及低沉浑厚富有穿透力的嗓音,让我意识到这是一位很有威严甚至不怒自威的老师。在随后宿先生的必修课和选修课上,这种印象得到了进一步的强化。

上学期间,宿先生为我们班讲授了魏晋南北朝考古课程,并指导权奎山老师为我们讲授隋唐考古。此外,宿先生还为全系开了一门“古代建筑”的选修课。似乎是我们班共同的感觉,在所有的课程中,上宿先生的课是最累最辛苦的,因为宿先生讲课一丝不苟,他不仅一字不落地念讲义,一撇一捺地写板书,还一笔一划地画插图。只要你稍一分心走神,就会跟不上他的节奏,尤其是随着他的节奏画古建筑斗拱结构图。宿先生一般先是以正常速度在黑板上画出一个正视图,然后会很快地画出侧视图和仰视图。我们稍有迟疑,结构和对应关系就有可能出错。有时他还会兴之所至,随机叫上一个同学到讲台上,在他画出的正视图旁边补出侧视和仰视图来。因此,一节课下来,大家都累得筋疲力尽,宿先生却还是一如既往地按着他既定的节奏,不紧不慢地讲授着。这样几年训练下来,不知不觉间我对古建筑的斗拱结构基本烂熟于心,以至于后来宿先生不再给出正视图,而只是写出一铺斗拱的专有名称,比如“双抄双下昂重拱计心造九铺作”,我就能在黑板上画出三视图来,也因此宿先生对我的古建课格外满意。而这一段训练对于我日后的工作至关重要,我毕业以后发表的第一篇学术论文就是关于古代建筑的。

从我们这一届开始,系里要求撰写学年论文,我选择了古建题材的北方地区宋元时期的仿木结构墓葬作为研究对象。很幸运地,我的指导老师正是宿白先生。恰好我们班的宋元考古课程是宿先生请来的徐苹芳先生,所以宿先生又特意安排徐先生对我多加指点。因此,我求学生涯的第一篇习作,很幸运地是在两位学界泰斗手把手地教诲下完成的。宿先生当时对我的要求是,这篇文章完成之后,要基本掌握撰写学术论文的学术规范和基本规则。因此,此后我能够针对某个学术问题进行研究和撰写论文,正是在两位先生的耳提面命下打下的基础。

毕业实习的时候,我被分配到陶瓷组,赴河北磁县发掘观台磁州窑遗址。幸运再次降临,我们这次发掘的领队是宿白先生。当时正在攻读宿先生硕士研究生的秦大树具体操作发掘事宜。发掘其间,宿先生到工地去,和我们一起住在租住的一个农家小院里。因为房间有限,我就和宿先生一起住在西厢房里。白天在工地上蹲在探方里刮地层,分析遗迹现象,晚上宿先生就检查我的发掘日记,指导我绘图,有时还和我们一起拼对修复瓷器。那时农村用电很不稳定,时不时会停电。每当此时,我们就会斜靠在床上,在黑暗中海阔天空地聊天。除了讨论发掘工地的事情外,宿先生也会讲一些考古往事,也会问一些生活中的话题。

1987年在观台磁州窑发掘工地(左起陈彦堂、宿白先生、王献本、姜林海)

1987年在观台磁州窑发掘工地(左起陈彦堂、宿白先生、王献本、姜林海)宿先生给人的印象是不苟言笑,也因此被许多人误认为他很冷,甚至网上有一篇文章里说他很“霸气”。我们确实曾经看到过、领教过宿先生的冷峻、严厉甚至霸气,但也确实感受过、体会过宿先生的温情、宽厚乃至仁和。正是这一段时间的朝夕相处,使我看到了宿先生课堂之外的另一面,体会到了宿先生作为一个长者的温情和慈爱。只是,他会把这丝丝温情掩盖在他严肃的外表下。但即使是不经意的流露,也会让你感受到厚重与博大。在来磁州窑发掘之前,我穿上工作服,购买了一大批发掘用品,急匆匆地从三角地的学校商店出来,没成想迎面碰上了宿先生和师母。宿先生看到我衣冠不整并且匆忙的样子,就问我是在干什么。当我告诉他是准备出发去工地并一件件向他展示发掘用品时,宿先生慢慢抬起手来,轻轻为我拂去头发上和衣服上的灰尘,然后又把我的衣襟和衣领拉正。我当时不禁一怔,凝视着宿先生和师母眼睛里流露出来的慈爱,双手抱着东西一动不动:我先是为自己得到的这份关爱感到惶恐,继之是期望这一刻时光停滞,让我尽情享受平时不苟言笑的宿先生深沉厚重的温情。

工作之后,与宿先生的联系不像在学校那样频繁了,但接触反倒更深入了。刚工作的几年,我时常产生迷茫,对生活和学习不时产生困惑。宿先生从郝本性所长那里听说了我的状况之后,接连给我写了两封信,给我讲述为人之道,帮我巩固专业信心,并且为我分析在河南从事考古工作的利与弊。可以说,正是有了宿先生的开导和劝解,帮我度过了从校园步入社会后的迷茫和彷徨。此后,我的每一项重要工作,都会得到宿先生无微不至的关怀。

我曾经主持了济源轵国故城战国秦汉墓葬的发掘,这是一处在战国两汉考古中具有重要学术价值的考古发掘项目。我意识到了这个项目的学术意义,因此多次给宿先生写信或者面呈发掘成果以及我的看法。终于,在2001年初夏,宿先生带领徐苹芳先生和杨泓先生,在文物出版社张小舟和李力的陪同下前来河南进行为期一周的学术考察。期间,我陪同几位先生在库房内仔细观看了我发掘的济源汉墓出土文物。宿先生对济源汉墓出土的大量低温铅釉陶器非常关注,不仅向我询问出土情况,而且为我解答各种疑惑。在宿先生和徐先生的关心下,《济源轵城战国秦汉墓》被列入2002年的国家社科基金研究课题,这也是我学术生涯中主持的第一个国家级科研项目。

此后,我撰写了《关于汉代低温铅釉陶器研究的几个问题》。即将完成的时候,恰好赴北京汇报南水北调文物保护规划。宿先生是这个评审会的评委,所以我就趁机把文稿拿出来请先生看。第二天,宿先生把修改过的稿子交还给我,并嘱咐我既要言之有据,也要把思路放开。尤其是宿先生关于汉代低温铅釉陶器的釉色与战国两汉时期青铜器之间的关系的提示,使我茅塞顿开。就是在宿先生的精心指导下,我把这篇论文反复打磨。最后经赵化成老师建议,在《古代文明》第四卷发表。

这个时期的宿先生感觉更加宽厚,甚至有时候比一向谦恭待人的徐苹芳先生还要容忍我的出格。济源汉墓曾经出土一件彩绘神兽多枝灯,非常华美。我在撰写发掘简报时按捺不住手痒,写下了一段自认为非常有激情、非常有文采但是根本不属于简报内容的文字。可想而知,这种非简报体的想象肯定会被斧删。数年后,我在北京金台饭店出席一个会议,晚饭后陪着宿白先生和徐苹芳先生散步时,话题扯到了这个情节,才知道当年审稿并且斧削的正是徐先生。徐先生在路灯下停下脚步,严肃地看着我说:“陈彦堂,你这是在写发掘简报吗”?我听完非常窘迫,抬头看看宿先生,以为他会配合徐先生教训我一番。没料到宿先生听罢,竟然呵呵一笑,未置一词,徐先生也因此作罢,没再深究下去。

2008年探望宿先生

2008年探望宿先生这些年来到北京出差,不敢奢望每次都蒙允去府上探望宿先生,但先后都会分别和权奎山老师、樊力同学、杭侃陈平伉俪以及徐光冀先生等联络,交流各自所知道的宿先生的情况。尤其是近年来随着先生的年事增高,不敢贸然打扰他,只好把想念之情压在心里。好在大家不时分享一下各自分别看望的讯息,倒也很是喜悦。只是到了近年,陈平大姐会时不时地叮嘱我,你有机会还是多来看望一下老爷子,于是我们相约,姐弟同行拜谒师尊。惜乎天不遂人意,我俩始终没有找到机会同去。

我最后一次看到宿先生是去年的六月。已是初夏,宿先生安坐在那张已经老旧的藤椅上,穿了一件深蓝色的羊绒衫,脸上显现出少许的急躁和疲惫。我说起首届中国考古学大会给他授予的终身成就奖时,他很平淡地微微一笑。但当我给他说起2001年他的河南之行时,宿先生的双眼突然亮了起来,很兴奋地对我说,那时我还可以登上开封城墙呢!我说是啊,我还记得您当时画了很多现场素描呢!然后我们又说起在磁州窑发掘工地的日日夜夜,说到黑夜里斜卧床铺聊天的情景,我说我当时还和您争论发掘位置的选择呢,先生突然很孩子气地笑了起来。再然后,宿先生又沉默了,许久,他伤感地说,真快呀,十几年过去了,我现在都动不起来了!

2017年拜谒宿先生

2017年拜谒宿先生临别,我蹲在藤椅旁,紧紧倚着宿先生的肩,心中默默祈祷,深深祝福。

匆忽间30余年静静流过,我们班同学都已经从青葱少年步入知天命之年,宿先生也从讲台从考古工地慢慢地坐在了那张沧桑的藤椅上。看着眼前先生的照片,迎接着他深邃的目光,不敢相信,他真的会离我们而去。但无论如何,那座仰之弥高的山,将会永久屹立。那双睿智的眼,将会永放光彩。

(文稿作者|陈彦堂 图片来源|陈彦堂 )