韩书力谈西藏艺术与入藏40年

http://www.sina.com.cn 2012年11月06日 09:43 东方早报

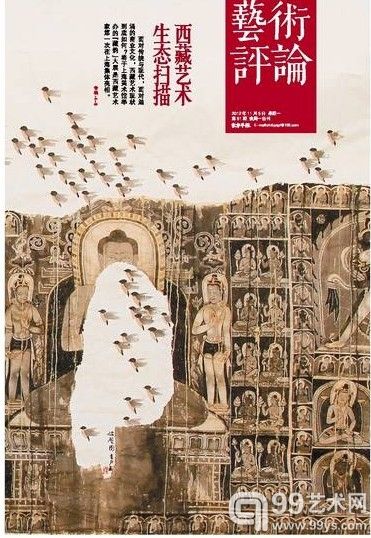

图片资料

图片资料

“现在的艺术界,有的人热热闹闹炒作,人还活着,画早就被扔垃圾堆了,这很可怕。这种短视,这种没有文化坐标、没有人生和艺术追求的现象,我看是中国美术界的通病——叫时代病。西藏地区的画家没有那么多成名赚钱的机会,我倒认为这是福分。画家需要能够沉得住,对于大多数的西藏画家——画壁画也好,画唐卡也好,供奉、信仰是他们的第一目的。”

到2012年底,韩书力入藏整整40年了——在当下的非藏族画家中,身为西藏自治区美协主席的韩书力是扎根藏区时间最长的。

“藏韵——2012西藏当代绘画大展”将于11月13日-21日在上海美术馆举行,这也是近年来西藏当代绘画作品在上海的首次集中亮相,韩书力前不久在拉萨的家中接受了记者的专访。

平实、低调、精干,与发达地区的美协主席完全不同,40年的高原阳光给他的脸庞染上了一层古铜。操着一口京腔,喝着北京的花茶,琉璃厂边20年的成长岁月让汉地艺术融于他的血液,也培养了他对原生态艺术的尊重和敬畏。1980年代以来,韩书力带着当地年轻人探访、挖掘,重新认识西藏美术,让玛尼石刻为人所知,在唐卡艺术的基础上发展出“布面重彩”的西藏画派。

谈藏地四十年

三个故事,一种精神

记者:你到西藏已经有四十年了,是什么吸引你留在这里?

韩书力:我刚来西藏的时候很兴奋,那时候很年轻。领导派我们去了十七个地区,那时候和现在不可同日而语,更为原生态一些,当然物质上也更加困顿、落后一些。落后到什么程度呢?所谓县城就是两三排铁皮房,所谓的公安局就是铁皮房中的两间干打垒的房子,所谓的文化局就是一间干打垒的房子。现在闭着眼睛就可以想象到,可见当时有多简陋。

离开县城的招待所,拿着人民币也没有用。没有吃、没有喝也没有东西买。两三个人在县城招待所吃饭,一个去买饭菜的窗口,一个去租搪瓷饭碗的窗口,但是没有勺子、筷子,可能都被前面的人拿走了,就觉得很不方便。因为只有两三支铅笔、钢笔,画速写用的,没有筷子我们就用这个,但是画得越来越秃了就不能用了。然后就找树枝,自己削,自制筷子,但是放到比较烫的粥里很容易变弯。那时候就想要是有勺子多方便啊!我走了十七个县城学的第一个词就是"TUMA",意思就是“勺子”。学的第二个单词就是“CUNKA”,就是小商店。17个县都没买到勺子,所以以后有内地朋友来问我要带点什么,都会说“带两把勺子”!现在都成了装饰品了,回忆起来成了文化记忆了,但是当时那种没有勺子没有筷子的饭还是很有味道的。那种苦只要你过来了、坚持下来了就没什么了。

有人说我是受了几十年的罪,也可以这样说,但从过来人角度来说是不能容忍的。我觉得不是几十年的罪,是生命的轨迹规定了我要走几十年这样有意义的路径。什么叫有意义呢?在西藏待了这么多地方,有些事是不怕了。再艰苦的地方,物质再匮乏的地方都没什么了,可以忽略不计,关键是这个地方有没有意义,我有没有活干。我已经走出国门,展览、讲学、考察三十余年,包括在巴黎也陆陆续续住了两年多,世界角角落落都待过,觉得还是拉萨最适合自己。

主要是有事情做。我说得更多的还是表层,实际上这个地方对我最有意义、最有价值的人文环境衬托还是藏族同胞。我说的藏族同胞包括年轻的西藏艺术家,更多的是我当年在困境中接触到的一些淳朴的老百姓,也包括高僧,也包括旧社会的一些学者、官僚,他们在新社会又成了国家干部或是我们区的领导。

我想举两个例子,一个是石头和鸡蛋的例子,讲的是老百姓。那时候,我们到外面画画,老百姓都是公社化的,无求于我们。要说是照相的还能要张照片,医生去还能顺道看看病,画家去完全是干扰人家。特别是冬天画画,有时候画着画着就直接坐在地上,这时候老百姓就把太阳晒过的、温暖的石头——我想是充满着日光温度和人的情感温度的——递给我们,让我们坐在上面,免得受凉。

再说鸡蛋,中午到人家家里去要杯开水或是清茶,老百姓喝到茶也不容易,那时候整个国家都很苦,西藏更穷,去问人家要开水的时候人家尽量把碗再洗一遍。结果就给你煮两三个鸡蛋,鸡蛋煮熟后都漂着,老百姓自己也舍不得吃的。在最困难、最无助的时候老百姓无求于你,那种真情、善良,那种真挚,忘不了。

西藏只有两三个县是我没有去过的,准确地讲是我不愿意去的。我不愿意去那些山清水秀的地方,我喜欢高寒、辽远、壮阔的景观。

再举一个官员的例子,就是雪康同志。雪康的父亲在解放前是一个很重要的官员。西藏自治区成立以后,雪康又是西藏自治区团委书记,后来又当过政协的副主席。他最落魄的时候,也就是“文革”中,那时他和我在一个单位——西藏展览馆。我就是一个美工,他是顾问。因为他身份太高了,知识面也很广,所以给他一个顾问当,实际上就是一个闲职。在展览馆的时候我们就是同事,我知道他是大贵族,但我从来没感觉他有矜持或者是装模作样,该劳动大家劳动,该学习大家学习,能够帮我们的地方无言地就把温暖送过来。在“文革”遭批斗时,他曾说:“整个国家都在劫难之中时我也不能侥幸,挨到哪儿是哪儿,我相信还是能够挨过来的。”这是一种境界。

我去中央美院念研究生的时候,我记得是十月,我听说他到北京开会。那时候他已经是政协的副主席了,我们就到北京办事处去看他。有一次我也是为了表示一下,就跟家里商量说,有个老师原来是我们单位的,我也没说他现在当官了,就说礼拜天想请他到家里吃饭。我哥哥就帮着张罗,说那你去接。我就礼拜六给他打了电话,那个时候我没有官本位的概念,因为我比较单纯。他自己完全可以一个电话叫办事处给他准备一个车,送到北京某角落,很简单。结果那天我去接他,他老老实实上了五路汽车一直坐了21站才到了我们家。开始从果子市——西藏办事处到前门将近11站的路我们俩都是站着的,到前门下的人多才坐到座位。这是一种境界。他在失意的时候不萎顿、不怨天尤人;他得意的时候、在位的时候,也不跋扈。我个人觉得,我接触的人都是这种水准的人,让我再浮躁或者怎样,我做不到。当我要离开这个世界的时候,我要说这样几句话:首先我要感谢藏文化对我的滋养;第二要感谢藏民族对我的培育。这两句我是忘不了的。

记者:所以你刚才讲的都是藏族人精神境界对你的感染。

韩书力:对。当然他作为一个党员咱们也不要完全回避新社会对他的教育、党对他的教育。我个人觉得现在相当多的人是做不到这点的。有人说是低调,我认为是本色。不是说像现在相当多人在那里自我包装、自我膨胀。

记者:你更多地谈了藏民的淳朴、精神对你风格的影响,你风格的形成应当说还是有些藏文化、宗教文化的影响的。

韩书力:我的理解是,在西藏传统绘画里,我借用一些元素,或是指代某种境界,然后把我的一些理解、趣味渗透进去。开始的结合可能比较硬,但人也不可能完全麻木。一个是社会反响,一个是自己思索的深度,还有提纯的关联度,都会有某种进步。到后来慢慢就会好一些。一说西藏绘画大家就想到壁画、唐卡,很辉灿,内容也很繁复,我尽量将其中的因子或说元素单纯化、符号化,这是我的课题。

记者:你觉得对你作品影响最核心的元素是什么?

韩书力:好像也没有“最”,只有“比较”核心吧。一个是西藏绘画,包括壁画还有民间绘画,也包括唐卡,西藏绘画对我整体的影响还是“无条件投入”的精神。因为现在的画家还是太浮,太飘,太自以为是,实际上什么都不是。

记者:你的意思是首先得扎进去?

韩书力:对。现在热热闹闹地炒作,人还活着呢,画早就被扔垃圾堆了,这很可怕。这种短视,这种没有文化坐标,没有人生和艺术追求,我看是中国美术界的通病——叫时代病。

在别人浮躁的时候,我多少也有,但是我受智于民,受益于这片土地,西藏画家没有这么多成名赚钱的机会,我倒认为这是大家的一个福分。如果我也在北京上海,一天得接多少个电话?想思索都没有办法。所谓电话无非就是机会、机遇,人生有很多十字路口,你都在那儿徘徊张望,那么你永远都走不到终点。为什么那么多十字路口对你都会产生诱惑呢?说明你没有自信,说明你就在那儿骑驴找马。

记者:所以反而是西藏这片土地成就了西藏艺术家。

韩书力:也不敢这么讲,对我来说,我是受益于西藏这片土地,我要感谢西藏这片土地给予我的濡染。画家能够沉得住,用李可染的话讲就是坐得住冷板凳,他们心里就不长草。西藏画家——画壁画也好,画唐卡也好,供奉、信仰是他们的第一目的,第二目的才是用画画赚取点儿生活费,养家活口。现在许多书画家可能已经没有这两个目的,就是美元、欧元、人民币。这些东西太可怕了。我们在这个圈里混了这么多年什么没见过?你的笔墨你的画,一看便知你在想什么,圈里人你是唬不了的。唬那些个贪官污吏可能差不多,唬我们可唬不了。

谈艺术历程

琉璃厂、吴作人和“黑画”

记者:你进藏前一直在北京生活?

韩书力:对,我的家住得离琉璃厂很近,多少年没离开过。受中国书画艺术濡染,从小时候不自觉到后来慢慢地有兴趣到走近都吸收,这也是个慢慢的过程。

记者:你是中央美术学院(微博)毕业后就到了这里吗?

韩书力:我是1980年考回的研究生,1982年美院毕业,毕业后留校。留校后教了将近一年的创作,我就觉得我在西藏还有很多事儿,很多画刚刚意识到,应当去继续摸索,这是我的一个所谓的“私心”。还有一个“公心”,1981年西藏文联成立,西藏美协等各协会也刚刚成立,西藏那时候也希望我回去。这样就一拍即合。当时我的工资关系转到西藏,其他一切还是留在美院。我有一间宿舍叫711房间,一直给我留了七八年。当时说得很好,夏天到西藏工作半年,冬天回美院半年。实际上做不到,工作一旦铺开以后就做不到。总之我个人觉得对美术学院有些歉然。所以从吴作人院长一直到后来古元院长(都觉得有些歉意)。当然他们也知道我不完全是(私心),因为西藏也不是纽约,多数人也没把这里看作是什么福地乐土。情况就是这样。

你刚才问到我个人的艺术经历、生活感受,我想可以这样概括——第一个十年、第二个十年和第三个十年。第一个十年,包括“文革”后期,1973年,一直到1984、85年,是第一个十年。刚才我说人是环境的动物,当时就是这种认知水准。按毛主席在文艺座谈会里说的,无条件地深入生活。所以我现在对采风这两个字也不以为然,我觉得太飘了,太隔膜了。得真正了解石头和鸡蛋的意义,对这个民族有关注的眼光。

前一阵子我在西藏大学有一个讲座,我说四十年来,我看西藏的三种视角。第一个视角就是第一个十年中,尽管真的是无条件地、一有时间就往下跑,吃过一些苦、经受过一些磨难,也是零距离、无条件地走到藏民中间去,但是要承认,对这个民族的文化认识还是表层的。因为我自己的悟性也比较差,可能有些人来个一年半载就能直接深入藏民灵魂,但我还做不到。第二个十年就是把对藏文化的理解和我过去对汉文化有限的理解做一个交融。实际上我们现在还是有些空对空,那时候像《邦锦美朵》、《猎人占布》这些画都已经画出来了,像《邦锦美朵》就是贺友直老师指导之下,在第六届全国美展展出。第二个十年从经历等各个方面来说我都是比较活跃的,因为那时频频走出国门。从1988年起,连续在海外办展览。别人看我或者我看别人的眼界都会灵活一些。那种灵活实际上更多的是让我从超然的距离来回望、观照、思索、整理我对西藏文化的理解。我到巴黎的目的很简单,就是从另一个角度回望这片高地,回望自己到底要干什么。年轻人可能是为了标新立异,而我那时已经接近五十岁了,没有那种标新立异的冲动和热情了。实际上它还是从西藏文化中派生出来、复发出来的。你们要是到西藏的寺院里,尤其是看密宗殿的壁画,你们就会知道韩书力不过如此。因为那些蓝底、红底、黑底的壁画就是要营造出一种黑暗、幽深、恐怖的氛围,和密宗殿堂所宣示的内容是协调的。还有过去老百姓家环境比较差,灶房里烟熏火燎,到过年的时候,用糌粑和一点松油画一点图案——八吉祥图案,无非就是黑包白或是白包黑,你若是从艺术语言的形式理解,就是这样。

1990年代,我和巴玛扎西去巴黎办联展,当时展期9个月,开幕以后效果也还不错。一些朋友给我们开酒会,说要不喝酒要不画画写字。我不会喝酒那就去画画写字,就是玩。我一哥们长期在那里生活,他说:“韩书力你还在给吴先生(吴作人)打工啊?”因为我追随他时间比较长,他这句话倒是触发了我。当时我就不画了,我说我宁肯喝酒。后来就每天在塞纳河边喝酒,看着过往的红男绿女,在那里回望、思索、整理。然后才去摸索、实验黑底水墨。黑底水墨实际上本质上没有变,还需要经营,还需要内在一些情绪化的东西。当然也得有一个主题,不能完全说是无标题的。这样就陆陆续续出来了。其实吴作人先生在世的时候我不敢让他看,后来他故去后,2000年才真正面世,在海内外推出。

记者:当时为什么不敢给他看?

韩书力:我自己觉得不成熟。2000年以后才给他夫人萧淑芳先生看,当然那时候社会上已经有些正面的反响了。总之上世纪八十年代中后期,或者说九十年代到2000年,我更多的是画布面重彩。因为那时人的精力、时间(比较充足),没那么多社会职务,也没那么多牵扯,就画了一大批东西。2000年以后,宣纸水墨的东西多一些。宣纸水墨对我来说是一种喘息,因为布面重彩是很吃时间的,画起来很费精力。而且容易把人画僵,所以画两幅之间必须要用水墨潇洒一下、挥洒一下。这样人不至于太僵。这段时间里织锦贴绘也是一种喘息。若是整天大鱼大肉来一点萝卜那就不一样了,调剂一下。包括拓画也是。但连环画我就对不起贺老师(贺友直)了。离开美院以后时间、精力也都没有了。我个人大概就是这样。以后能走多久不知道,反正走到这步就说到这步。

记者:我看你的水墨画比如“黑画”虽然是从西藏的元素派生出来的,但和中国传统水墨画还是有共同点的。比如留白,虽然你是大片的黑,但与“留白”是相通的。

韩书力:实际上是“计白当黑、计黑当白”。我觉得是一回事。像我们学过西画的人看任何东西——不管是吴昌硕也好,八大山人也好,齐白石也好,包括毕加索、马蒂斯、亨利·摩尔,我们都会把它们放到黑白灰的视野里关照。同样道理,“计白当黑、计黑当白”,对我来说没有任何不适或者障碍,无非就是怎么表现,怎么更适合。

记者:你的题跋也很有意思,还保留中国文人画的趣味。

韩书力:我认为自己基本上还是一个书生。

记者:你在这儿是扎根四十年,但有的画家可能就在这儿呆个两年,长的话三五年也可能,。比如对陈丹青他们,你是怎么看他们和他们的作品的?

韩书力:在他们之前还有很成功的画家画过西藏,像董希文先生、吴冠中先生、潘世勋先生、邵晶坤先生,相当多都是我的老师辈的,再往前推就是吴作人先生、张大千先生,他们都对藏区以及西藏艺术给予了高度的关注。像吴作人在这方面可能做得比较出类拔萃,像在上世纪四十年代初那样。我个人觉得我呆四十年不说明任何问题,即使人家来一年半载,或是一生中短暂地接触西藏几次,也不能说人家的东西怎样的表层化。因为他们对西藏的新鲜程度、敏锐程度,是我们扎根40年的人所没有的,我们有时容易“身在庐山”。当然你很难要求那些人对这个民族、文化有多么深的理解,我个人觉得这是强人所难的。

他们的东西在当时为什么产生那么好的影响,我个人觉得更多的是用一种文化和审美混合在一起的视野来关照和表现,这点我们要承认。因为那个时候多数人还在那儿“演忠心、唱忠心、画忠心”,人家已经在这里发现了人文、人本的因素。用素朴的写实的笔触来表现,我个人看了也很受感动,即使是现在看了也很激动。这就是艺术的生命。同样,我的东西——就像你们刚才所看到的,由全面地吸收借鉴到最后只要一个“核”,把“核”放大,将它单纯化,提纯化。这是我作为一个长期在这里的人的文化使命,或说我的艺术坐标。不能说用我的坐标来要求别人,别人用他们的坐标来要求我,这都是不可替的。第一不显示,第二也没有必要。

谈西藏美术

布面重彩和新唐卡工程

记者:我们再聊聊藏区。说说西藏当下的美术,你如何看那批年轻的画家?

韩书力:如果说我得益于这个环境,他们更该得益于这个环境。有很多东西我是后来感触到的,而且有意地植入到自己的心灵之中。而他们是生来骨子里就有的,这很重要。但是若后天不努力、不时时地矫正自己,还是会失去方向,会茫然。

刚才我们反反复复地在说所谓的传统,实际上我认为能够留在我们记忆中的传统,在当时都是创新的,这是辩证的。它不可能是几百年前祖师爷的东西,是不变的。这些在当时都是有建设意义的,所以才会流传下来。

我刚到西藏的时候,那时候还都是“演忠心、表忠心、画忠心”(的时代)。昨天晚上我还想到自己画的第一张西藏的宣传画是在1975年——全党动员,大办农业,为普及大寨县而奋斗。那张画的印刷品我现在找不到了,那是西藏出版社给我出的第一张印刷品。那个时候社会就要求你画这些东西。改革开放以后西藏美术才开始迈出进步的步伐。

现在(西藏美术)则是什么都有,也有装置。而且我也在海外介绍过。我可以不喜欢,但我作为美协的组织者要尽量地一碗水端平。行或者不行是由时间、读者、作者三方面去矫正的。我们不能说这个作品那个作品不行,艺术不需要审判过程,时间会去审判。

记者:那西藏美术界有什么需要反思的?

韩书力:当然有,很多方面。一个是在文化自信和文化信心上,我个人觉得西藏画家应当义无反顾地加强与坚定。你走你的路子,别人搞现代也好,装置也好,他们是他们,我们走我们的路子,条条大路通罗马。实际上哪条路最热那么哪条路就最危险,哪条路就是高压线。不要去走那些个路,否则容易茫然。

记者:一些国外最新的美术思潮对西藏的民间画家也会产生一定影响,或是引起浮躁的心态。

韩书力:肯定的。也有不少朋友会去跟风,年轻人可以,我自己年轻的时候也跟过风。这是阶段论,不能说我现在自己觉悟了,就不让别人去试验那些东西。比如炉子很烫,家长说不要摸是没有用的,非得他自己摸一下被烫了他才知道。我个人觉得有些实践的过程不让走,也不现实。但是我还是寄希望于多数朋友,尤其是藏族中青代的朋友,能够更坚定一点,路子再走得更稳重一些、踏实一些。还有现在网络、信息都很发达,外面的信息应该知道多一些好,不是说知道得越少越好,这时候需要判断,也不是说所有信息都是有意义的。还有一个是,我们自身的很多缺陷、缺失要注意去填补。

在新唐卡里我接触到两种层面的画家,一种是西藏本身优秀的民间画师,他们画惯了佛像,让他们一下转到现代的主题,关注自己的生存、生活现状,这个弯转得很吃力;还有一种是学院派,都是研究生毕业,真让他们接触这种主题——我说你在西藏待了这么多年怎么里面一点藏元素都没有啊——实际上他们对这方面不够关注,没有积累。我原来认为他们是最没有障碍,一点就破的。这样我就不得不赞同陈丹青的愤青式感慨了。我认为现在艺术院校的生源质量本身就是有问题的。它要求的是一个平均值。我原来以为学院派的人最不需要我们啰嗦,结果现在一百幅唐卡里虽然几乎一半的可以上布了,但这五十幅几乎都要过四五遍稿子,画家进入不了状态,折腾。所以我们缺什么就得补什么,不补不行。有些人你别看他是某某学院毕业的,连照片都临不像。有时候是很生气的,因为我期望值太高了,不希望做成简单的宣传片,希望“唯唐、唯新、唯美”,是悦目的养眼的艺术品。否则费那么大劲,还不如画水墨玩儿呢。我们相当多的画家,特别是学院派的,他们可能以高分考进学院,但是就美术来讲,他们的知识结构、知识积累都是不够的,如果你要求他们走很深、很远,也是缘木求鱼。所以缺什么补什么,别人替代不了。相反民间画家虽然也很费劲,但有些很灵光。一张画很土、很酥油味儿、很生牛肉味儿,那就成功了。民间画家启示了我,像画孩子、学生快乐的童年,我说就让学生自己去画,大人替代不了,他们的快乐他们自己知道。原来整齐划一,现在看来还是不太可能。还是抓重点作者、重点题材,抓一些顶梁柱,其他的也只能是过渡性的。总之通过这半年的实践,我感觉到我们的优势和劣势是并存的,是不能忽视的。我们得益于这篇高天厚土,但是如果我们不努力也是愧对这片高天厚土的。

记者:你正在负责“百幅唐卡”绘画项目,听说日喀则是唐卡的半壁江山?

韩书力:对于日喀则地区,我不是说光指文化,它整个人文生态保护得比较好。我说的日喀则不是光是到日喀则市,或者光是到县,我们都是一竿子插到底,直接到老百姓家,直接住到寺院。

记者:日喀则的传统文化比拉萨更原生态一些,对你的感染主要在哪方面?

韩书力:拉萨的受关注度太高了。实际上所谓现代化无非就是四川某个地市的城市化的水平。关于这方面我也无奈。日喀则是我们的半壁江山,别看西藏有那么多地市,但像藏东地区只有两三、三四个画家,他到这个层面上他能够干活。像山南地区好不容易有一两个,结果知难而退不敢进。像林芝地区就没有了,藏北也是。主要还是在日喀则、拉萨。

记者:说到西藏当下的艺术,自然免不了要谈下“布面重彩”,这与唐卡的关系如何理解?

韩书力:布面重彩实际上是外界对它的概括,布面重彩就是在唐卡的基础上又走了半步,实际上还是唐卡。内地水墨画家要不就在宣纸上或者绢上画,而我们是在唐卡的画布上画,我看到现在很多画家也在油画布上画。“一方水土养一方画。”从传统的布画——“唐卡”,到现代的布画——我们称之为“布面重彩画”,都无一例外地领受着西藏天地灵气的孕育与呵护。

记者:布面重彩的颜料很多也是西藏的颜料?

韩书力:是,基本上要求是矿物颜料。

记者:西藏如此大规模的艺术作品这次到上海展出是第一次,以后西藏和内地的交流还有什么思路?

韩书力:以后的世界是年轻人的,我的交接棒已经交给他们了。通过我或者是我的关系,这三十年来,外展、内展已经引出去不少(作品了)。我也觉得该休息了,躲进小楼优哉游哉画自己的画,画点儿小猫小狗。