傅抱石:独立怆然谁可语

1950年代在创作山水画的傅抱石

1950年代在创作山水画的傅抱石

傅抱石作于1920年《松崖对饮》

傅抱石作于1920年《松崖对饮》

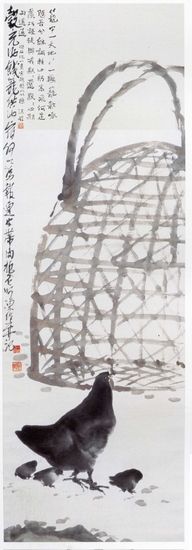

傅抱石作于1930年代的《笼鸡图》

傅抱石作于1930年代的《笼鸡图》

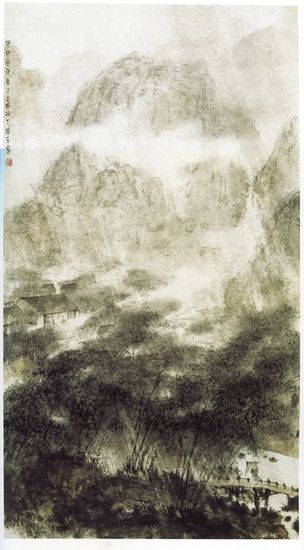

傅抱石作于重庆金刚坡时期的《万竿烟雨》

傅抱石作于重庆金刚坡时期的《万竿烟雨》 傅抱石1954年3月创作的《湘夫人》(郭沫若纪念馆藏)

傅抱石1954年3月创作的《湘夫人》(郭沫若纪念馆藏)顾村言 来源:东方早报艺术评论

傅抱石最感人之作或非独立怆然的各类《湘夫人》以及风雨图莫属。原因无他,傅抱石对于高古情怀有着深刻的共鸣,对于“念天地之悠悠,独怆然而涕下”有着深刻的独有体验。2014年是傅抱石先生诞辰110周年,北京、南京等地先后举办了一系列傅抱石先生纪念大展。在当下这个社会,对于傅抱石先生以及他笔下的一切,又该如何解读?

二十世纪的中国艺术史,傅抱石的突然出现或许可算得上一个奇迹。

是偶然,但也是必然。

历史与时代的激荡,喷薄而出的情感,古老中国在西方的冲击下面临史无前例的巨大转折,如何固守民族的本来精神,如何汲取东西方人文艺术的精华,以中国之广,历史之久,文脉之深,产生这样一个融古铸今、放胆独造的艺术英才应当是必然的——尽管这个英才留下了那么多的遗憾。

2014年是傅抱石先生诞辰110周年,北京、南京等地先后举办了一系列傅抱石先生纪念大展。“左壁观图,右壁观史;有酒学仙,无酒学佛。”多年前来到南京傅厚岗高坡之上的傅抱石先生故居,客厅所悬的这一对联印象深刻,这无疑是抱石先生极其心赏且相契的,也简要点出了傅抱石之所以是傅抱石的原因。左手绘图,右手治史,真性真情,往往醉后,一吐块垒——所有这些元素,加上抱石先生的天纵其才与怆然悲情,综合在一起酝酿,发酵,才最终“酿”出了傅抱石磅礴纵横、独来独往、极富六朝风韵的艺术。

人书俱老是中国书画的一个理想境界,而“文革”前的1965年,傅抱石六十出头即因过度劳累与饮酒而突然辞世……留下的那些早熟、奇纵、苍莽、清新、古雅的作品则让他宛若流星一般划过中国艺术史的夜空。临终前的那一声大叫,按其妻女追忆是“震耳欲聋,然后就一切静了下来……”尽管想来不无大悲之意,然而却又莫名想起阮籍的那声长啸与魏晋风度。

阮籍为竹林七贤之首,嗜烈酒、善弹琴,爱长啸,得意时几忘形骸,现在想来,其《咏怀诗》的哀伤情调、生命意识与抱石先生的画作其实都是息息相通的,或者说,抱石先生的画作亦可作具象的《咏怀诗》理解。

抱石先生一生心心念念的正是魏晋六朝之风度,从屈原的九歌、魏晋名士直到纵意挥洒的山水,无不追求一种发自天性中的自由。正如他30岁左右那幅水墨画鹅之作的题跋——“可恨今无王羲之”,甚至可以说,从这则自出胸臆、初试啼声的画鹅题跋到其后所绘水墨淋漓的山水一直到高古人物正是一种必然之路。

如果傅抱石可以像齐白石、黄宾虹一般活到九十多岁,哪怕七八十岁,又会是怎么的一种面貌呢?

谁也无法预料,但每一个个体其实都身处时代的漩涡之中,正如傅抱石夫人罗时慧女士在历尽磨难挺过“文革”后,不寒而栗,终于明白傅抱石是逃过了一场大难,因为她深知其秉性,“文革”的种种人格侮辱是傅抱石永远无法承受的,而悲惨的结局注定是一个必然——傅抱石二女儿傅益璇在其新出版的《傅家纪事》记有:“与其看见父亲遭受残酷的对待,那母亲是宁愿父亲早早离去的。母亲曾说:‘爸爸真是聪明,知道什么时候该走。’”

——这样平常说来的话语听来更有一种痛彻心骨的大悲,不仅仅为傅抱石,更为这个国家与民族。

一

说来似乎有些巧合,四年前江苏美术馆举办“南北二石展”,同时陈列的便是两位我极爱的二十世纪中国画家——齐白石与傅抱石,彼时花费两个整天,读过了白石读抱石,读过了抱石读白石,笔墨淋漓,酣畅莫名,极其解渴。其后又于石头城下两访朱新建先生,聊天读书品画,快意之极。

而今年年初,朱新建却意外辞世,抵京吊唁老朱时,适逢北京画院纪念齐白石先生诞辰150周年大展,得以用两天时间再一次畅意观摩了白石先生的金石书画;到接近岁末时,又逢傅抱石先生诞辰110周年,作为拥有傅抱石作品最多的博物馆,南京博物院先后主办“所谓伊人——傅抱石仕女画展”与“大匠踪迹——傅抱石绘画发展历程”,前一大展设于傅抱石纪念专馆,展览不大,高士佳人,别有胸次,六朝风韵扑面而来;后一展览以傅抱石的三个不同阶段为顺序,展出百余幅院藏与部分民间收藏画作,两次专程抵宁拜观,读之品之,如饮佳醪,一种激情,久久不能释怀。只是,与四年前观“南北二石”大展相比,石头城下已再无老朱可聊了。

“所谓伊人——傅抱石仕女画展”与“大匠踪迹——傅抱石绘画发展历程”均设置于南京博物院艺术馆,第一次去时后一展览尚未开幕,因为傅抱石先生的二女儿傅益璇正好从香港到南京,约定时间,与南京博物院万新华兄同去拜访,年已七旬的傅益璇平时极低调,这两年因友人的催促,无意中把生命中的记忆凝固成一本好书《傅家纪事》,文风平实而从容,内含深情,读之感人移人。傅益璇在其兄弟姐妹中公开亮相或许最少了,然而一见面却仿佛熟悉得很,傅抱石先生所遗传的直爽与性情,历经世事后的一种人生通达、从容、犀利以及对晚辈的温情,无不清晰可感。

傅益瑶对这位二姐记有:“二姐特别要强,父亲对她有求必应。她要学钢琴,父亲就专门给她盖了间琴房。她对我们全家的生活细节特别熟悉,父亲的习惯、家里的菜谱,她都有相当深入的了解。”那天与傅益璇不仅聊傅抱石先生与傅家旧事,也聊南京、聊风物、聊社会,聊所见所闻的种种,十分畅意——可惜聊得忘记时间,待赶到附近的南京博物院观画时,观展时间已不多了。

其后有事再度赴宁,约好再访,没想到她提前一天准备了一只乌骨鸡,加上种种知名不知名的配料,煲出一锅香味四溢的好汤,想起她在《傅家纪事》中绘声绘色描述的那些傅家食物,分外温馨与亲切。

喝完傅家煲汤复到南博观抱石先生展,这样的感觉实在是有些奇妙的。

先是“大匠踪迹——傅抱石绘画发展历程”大展,这是南京博物院纪念傅抱石先生诞辰110周年的主体展览。起首是傅抱石各个时期的肖像图片拼成一组,可见抱石先生的成长历程。迎面一幅长达1米多的《雨花台颂》,作于1959年,松树均是以大笔几笔刷出,一种喷薄而去的激情可感可触,极有酒神之风。

展览的第一部分是“吸纳传统期﹙1919-1935﹚”,多件傅抱石20多岁的拟古山水画作多年前曾得见一二,印象并不算深。先是四条屏,分别为《策杖携琴》、《竹下骑驴》、《秋林水阁》、《松崖对饮》,让人称奇的是,彼时傅抱石方二十多岁,无论是笔墨,抑或题跋,居然无不生动而老辣,书法金石味亦浓。一些作品之点线肆意涂抹,意气风发,已初见金刚坡画风之雏形。

《策杖携琴》山水线条用笔简练畅达,一种对笔墨的自信清晰可见,题有:“倪迂曰:‘仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊写胸中逸气耳。’画品者恒以神、妙、能、逸衡之,朱景玄之独见乎?”

《竹下骑驴》用笔用点似一气呵成,尤其是所用横点,率性点去,层层叠叠,浓淡有致,不求形似,却颇得南宗山水之神,题有“学米者惟高克恭堪称后劲,董思白以天纵之明,崛起云间,曰:世上宗米,仅以墨点推成,浑无分合,未为得也”。

《松崖对饮》为拟程邃之作,可见抱石喜其浑朴,先染色,将干未干时,复枯笔率性挥洒,点与线横涂竖抹,痛快淋漓,题有“程邃号江东布衣,画宗北苑,以枯渴之笔成山水。余喜其雄朴而拟之”。

《避暑图》系是1930年作,题跋笔法似有缶老意。“作画人犹缀辞之士也。文以气为主,而谢赫六法其第一曰‘气韵生动’,可知缋事又与文翰相仿,非徒以形胜也。世多以笔墨之间不得透视为慊,方之西术,或有少当;绳之中土,直如冰炭。吾尝言:前贤法书名画,所以日崇于世界者,政以笔墨之间不得透视尔。”彼时傅氏仍未至而立之年,而对中国笔墨即有如此清醒的认识,难怪其后徐悲鸿见之即力荐其赴日留学。

1931年,傅抱石留日终于成行,留学三年,到1934年5月,由其导师金原省吾相助,傅抱石在东京举办了个展,多数作品被售,未售部分后辗转保存于日本武藏野美术大学图书馆。此次在南京展出的复制品正是第一次个展的部分作品,较有意味的是,一方面有拟王蒙《秋壑鸣泉》这样精研传统的力作,而更多的则是写意花鸟画。尽管现场展示的这些画作均为复制品(真迹收藏于日本,并未能参与展出),然而却是第一次得观,尤其让人意外的是,不少画作清晰可见民国时期海派花卉以及白石翁的影响。

如作于1935年《林下山居》纯然简笔山水,松树与房屋均是几笔画出,甚至题书,亦颇有几份杏子坞老民意。

《笼鸡图》、《双鹅图》同样受晚清与民国时期的花鸟画影响,《笼鸡图》中的鸡笼部分,用具金石味的线条大写意,果断率性,尤有白石之味。因为对于金石与石涛等的同好,傅抱石年轻时对于吴昌硕、齐白石应当是花过较大功夫的,印象里,这样的对比与研究似乎少有人涉及。

《双鹅图》画一对白鹅游于翠苇间,笔墨线条尚未成熟,然而从所题“可恨今无王羲之”看,却极有言外之意,可见重唤魏晋人物之意,傅抱石的理想与抱负以及其后的实践于这短短七字间其实已见端倪。

二

此后展出的则多为傅抱石从日本归国后渐次所作的人物与山水画作,而尤动人心魄者,则非重庆金刚坡时期莫属。

其一《对牛弹琴》作于1942年,皮纸,柳树画得轻灵而动人,似有白石法,小楷长题诗歌,已初见抱石山水与人物之风。

《屈原》,同样作于皮纸之上,所画是“游于江潭、行吟泽畔、颜色憔悴、形容枯槁”的屈原,一种悲愤与伟岸超脱之气可见,此作人物面容及芦苇部分极佳,腰部画得略有些松垮。傅抱石其后多次绘写屈原,一方面当时的国家与民族危机让他对屈原感同身受,另一方面屈原的人格与孤超同样让他相契。而无论是屈原笔下的湘君湘夫人以及杜甫、陶渊明、王羲之、倪云林,无不是真正的文人或文人所寄,有着打动人心的巨大魅力,即庄子所言的“真人”,傅抱石所绘,技法朴素,用笔高逸,取法乎上,与其笔下的人物精神相知相契,甚至可以说并非画人,而是以画传其神,画一种中国文人伟大的寄托,画一种真正的风骨与性情。

傅氏之人物,从骨子里说,其实是寄托着傅抱石深沉浓郁的重新恢复中国人文精神的理想——正因为有如此大志,傅氏之人物,与同时代几乎所有画家的人物画也拉开了极大差距。

《拟云林洗马图》,作于1943年,已是重庆金刚坡时期,可列为抱石先生中年时期人物代表作之一,用李伯时白描笔意,线条高古且柔美畅达。署有:“大儿十二周岁,越十二日余亦四十初度。仓促完成,嘉宾将至也。”

长卷《云台山图》是根据东晋顾恺之《画云台山记》所记而绘,多用青色,真可见顾恺之所言的“清天中,凡天及水色尽用空青,竟素上下以映之以西去”,可见傅抱石对顾恺之研究之深,而山石法一方面可见其山水画“抱石皴”之端倪,另一方面,对于顾恺之的深入研究以及技法的整理,也使得傅抱石在人物画方面有意识地主动取法顾恺之以及高古画风,从而逐渐形成其人物画的风格。

此作的缘起是在日本留学期间,针对日本学者伊势专一郎研究顾恺之《画云台山记》所作《论顾恺之至荆浩之山水画史问题》中的错误,傅抱石曾专门撰文批评,此后傅抱石又进行了一系列研究,重新句读,纠正了后人解读顾恺之《画云台山记》诸多错讹。或许是为了说明顾恺之的此文完全可用于山水画的创作,傅抱石根据文中所记,先后创作了《画云台山记设计图》、《云台山图》。展出的《云台山图》并不大,宽不过30多厘米,长1米多,画风取法石涛等,皴染层次较多,在大段抄写他所校订的顾恺之《画云台山记》全文后,记有“论画山水树石,仅得溯源于隋之杨契丹,展子虔,千载以还,已成定论。余维恺之此记,寄想高远,经营周详,乃据拙获写为此图,其间丹青点缀固逮恺之胸中之旨于万一,而丘壑位置或大体近是,盖千五百余岁不章之队(坠)绪而成象……工拙原非所计也”。

钩沉考证《画云台山记》并绘出此画,并得出“顾恺之不但是一位杰出人物画家,且同时还是一位山水画家”是傅抱石一次主动的艺术寻根之作,也是画史研究的一个卓识。

《仿石涛山水》,求其神不求其形,傅抱石画法的源头一是东晋六朝,另一则是明清之际的几位大师级画家,正如顾恺之对其人物画的巨大影响,石涛则对其山水画影响尤大,所谓“笔墨当随时代”、“搜尽奇峰打草稿”、“一画论”等,无不让傅抱石击节服膺,后面有多幅山水均可见石涛的影子。如一幅单独的《山水图》,系画于旧皮纸之上,画面不过阔笔几笔涂抹,复细笔略作收拾,却满纸氤氲,浓淡有致,极尽烟云变化之态。傅抱石对此作似乎也很满意,不过所题却是从得墨写起:“临川张君季仁自泰和赠旧墨五方,邮至亟涤研一试,膏轻烟细,浑厚敛采,不禁独喜……此墨在昔日或非妙品。然今日奉之,何啻百朋。抚观未已,记之于此。尤念季登之墓木已拱也。”

《松阴高吟图》则体现了傅抱石成熟时期的风格,一切俱是放胆,情感直泻而去,喷薄于纸面,若有一片神光在,真有不可形容者!

同时并列的几幅作品均有此一风格,如《万竿烟雨》,作于1944年,纸似为老皮纸,尤得烟雨之妙,而山顶抱石皴法初见成熟,画面所写是山雨骤至时的氛围,万竿翠竹随骤至的风雨摇动,溪桥上的行人顶着纸伞艰难前行,大雨在风中刷成条条斜线,高耸的山峰在如倾泻的雨势中也隐隐约约。

《万竿烟雨》一边展出的是《巴山夜雨》,亦作于1944年,两画可谓姊妹篇。让人想起李商隐的“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”,整幅画仅左下略现江上几杆樯桅,隐约有着旅况客愁之感,主体是雨中之山,刷笔真有千钧之力,一种愤激、豪迈情绪倾泻而下,山鬼雨韵,意思无穷。

傅抱石笔下的雨景与其金刚坡时期的切身体验不无关系,对于傅抱石的“金刚坡下山斋”,郭沫若笔下记有:“金刚坡一带山脉,在右手绵亘着,蜿蜒而下的公里,历历可见……有溪流一道,水颇湍急,溪畔有一二家面坊,作业有声。溪自村的两侧绕至村的南端,其上有石桥,名龙凤桥。过桥,再沿溪西南行,不及百步,便有农家一座,为丛竹所拥护,葱茏于右侧。”彼时傅抱石每周要走数十里山路教学,遇雨当为常事;另一方面,这样飘摇的雨景也尤能表达彼时国家民族、家庭的苦味,以及人生的孤寂无常,抱石其后题雨景有“予以暴风雨之降临,承平时代之画,决必难有以状之。明乎此,元人所以工此,何足异邪?”咀嚼此语,真有一种大悲在。

或者说,抱石先生的笔下雨境几有陈子昂之诗境在:“念天地之悠悠,独怆然而涕下。”

同时展出的《殿庭对话》、《大涤草堂》、《听瀑》等无不水墨淋漓,有着一种激烈壮阔的情怀。傅抱石所言的“当含毫命素水墨淋漓的一刹那,什么是笔,什么是纸,乃至一切都会辨不清”,对于这些作品都是合适的注语。

《山阴道上》作于1947年,设色绢本,所绘人物皆宽袍大袖,清俊高逸,一种飘然欲仙之态,气韵尤妙。

无论高古人物抑或苍莽山水,几乎都包含着傅抱石个人浓郁的情感,甚至,都成了人格化的象征,真所谓“代山川而言也”。

《林泉高寄》系私人收藏,宣纸,刷笔所呈现的淋漓效果似不及老皮纸,绘写山林烟云缭绕,房舍掩映,破笔散锋入纸,横涂竖抹,山峰苍茫。比较难得的是画上题有长女益珊事:“予己卯(1939年)入蜀,庚辰(1940年)十一月廿一日生长女益珊,今日适五周年,己能对楮抉移而不违予意,可喜也。”

傅抱石极爱长女,画作中多次题记长女益珊事,然而他作此作时何曾想到,当其长女正值风华正茂之年时,因为参与所谓的“大炼钢铁”,坚守炉口昏倒终至留下病症,直到傅抱石辞世也未痊愈,而傅抱石也曾为之一夜发白。

几年前该作于北京嘉德似乎拍出数千万元,展览间隙,偶听有观展者与保安聊天,不时可听“每平尺300多万元”之语——这些所谓行情与抱石先生有什么关系?真正的艺术家只是至真至诚地捧出自己的情感与追问而已。

郭沫若笔下记有金刚坡时期的傅抱石“苍白色的显然是营养不良”,“是一位标准的中国艺术家,他多才多艺,好饮酒,然而最典型的,却是穷,穷,第三个字还是穷。”然而,穷又有什么要紧呢?相比较彼时卖画生意甚好的诸多所谓名家,抱石先生的追求与胸次显然是完全不同的。

三

其后又有1950年代及以后的不少作品,相比较金刚坡时期的作品,技法更加多样化,虽然仍有恣意奔放之处,但那种人生苦味却少了,诗意与感人之处确乎略少一些,不少作品是傅抱石践行当时的“中国画写生”之路进行的,无论是东北、湖南写生,抑或东欧之行,多客观描述记录,情感的浓郁与人生的体验似不及金刚坡时期——这似乎也是没办法的事,然而另一方面,一些作品多格调明快,明亮沉静,颇有新气象之感,可读出傅抱石在1950年代初对新政府的观望与期待。

尤其难得的是傅抱石先生此一时期居家于金陵,生活相对稳定,一些描绘江南风物的作品极清新可喜,《初春》画江畔或玄武湖畔之柳,纯是简笔山水,两株水边老柳苍劲古朴,枝枝伸向明亮的天空,整个画面被一片浅绿嫩黄所染,柳荫空白处斜斜插一扁舟,远方水边再简笔点出几叶轻舟,一片早春的新意。让人想起画家必然是带着儿女们在湖边嬉乐所见的景象,一切皆纯真可喜。

《柳阴渔舟》也是同一风格之作,画面大片柳阴,二三轻舟正从一片浅绿中撑将出来。

读这些作品,是可以感受到傅益璇在《傅家纪事》对儿时南京风物的记忆,“父亲对玄武湖的春天情有独钟,他常和母亲带着我们在那桃红柳绿的大堤上散步……他画玄武湖的春光是与众不同的,着墨不多……唐人徐俯咏‘春雨断桥人不渡,小舟撑出柳阴来’说的就是此情此景吧。”

傅抱石此一时期有不少与政治主题相关的创作名气极响,如此次展出的《岷山千里雪》、《大渡河》、《井冈山》等,以及多幅绘写毛泽东词意的《水调歌头·游泳》(1958年)、《沁园春·雪》、《送瘟神》等,这些或是作为江苏省国画院院长的分内之事。

作于1964年的《井冈山》尤其让自己印象深刻,1963年底,傅抱石到井冈山地区写生,返回南京后创作了多幅井冈山题材的作品,此幅即是其一。此作构图出人意外,风格浑朴,山顶虚而平,山下厚而重,近景之杉树密林参差有致,远山笔墨潇洒雄健。

创作于同一年的《苍山如海,残阳似血》以及《沁园春·长沙》虽说是红色题材,然而读之却能翻出新意。在特定的历史时空中,在有着种种框架的限制内,傅抱石依然能创造出一种新意与气势,也只能归之于天分使然了,虽然,那些创作说明的到底是艺术为政治服务这样的主题。

人其实都是世俗中沉浮之人,无论你有着怎样的清逸之致。如果把齐白石与傅抱石相比,白石翁似已进入人生的化境,他也可以应酬,也可以冷眼,但一切却是看得透透的——通透之极,而傅抱石这样有着“院长”身份的文人,就像东坡一般,彼时仍未到达彻底了悟的黄州,仍在宦海之中沉浮,或者说,对于生命尚未完全悟透,其笔墨的线条从内蕴上而言与白石的生命体验也是有着差距的,但说到底这样的对比仍然是不确切的——因为傅抱石之长在于生命的激情与史家之识,试图以笔墨悟解历史与士人之理想,而齐白石之长则在于一种超凡的定力,试图以笔墨彻底悟解生命。

另一方面,解读所有这些作品其实亦当设身处地从一介文人所处的时代背景来理解傅抱石,而非孤立武断地褒扬、抨击或非难——试想,连吴湖帆彼时都会画出《原子弹爆炸》的画作,身为江苏省国画院院长的傅抱石又岂可置身于事外。

历史的悲剧在于,尽管傅抱石画下了那么多的红色题材作品,然而,“文革”开始后,傅厚岗那个温暖的家并未因此受到保护,相反却从此陷入惊恐乃至巨大的灾难之中,玄武湖畔柳阴下的温馨成为永远的过去时:经历过数次抄家,傅抱石的墓被造反派掘掉,长子傅小石被劳改,成为残疾,次子傅二石在山东因“文革”派系斗争而被隔离审查,甚至最后被通缉,妻女们则被赶出傅家,关押、审查、下放……以至于受尽磨难的傅抱石夫人罗时慧感叹说:“我们家是一个运动损失一个孩子,到了‘文革’,则是全军覆没。”

而傅抱石画了一生的画,除了让“军管会”代为保管的以外(“文革”后则被动员捐给国家),傅益璇回忆有:“父亲在日本写给母亲的几百封亲笔信,被红卫兵丢进垃圾堆,更可惜的是父亲珍爱的几十枚田黄、鸡血印章和一些珍贵的旧物、印泥都这样不见了……”

四

如果用一个字形容中国历史上大文人的最大感怀,大概可用一个“悲”字。

傅抱石爱画的屈原是大悲,王羲之的《兰亭序》描述了那么多的“天朗气清、惠风和畅、管弦之盛”,其实核心话题依然只是“悲夫”二字,至于另一《丧乱帖》,就是在说“痛贯心肝,痛当奈何奈何”……颜真卿的《祭侄稿》是大恸,东坡的《黄州寒食诗》有“也拟哭途穷,死灰吹不起”,同样悲到极处,汤显祖的《牡丹亭》、曹雪芹的《红楼梦》、青藤、八大的笔墨,说来说去,也只是一个悲字,而傅抱石那些自出胸臆的作品同样可以读出这一巨大的人生与宇宙体验。

所以傅抱石论及到中国画,有“读倪云林、吴仲圭、八大、石涛的遗作,更不啻是山隈深处寒夜传来的人间可哀之曲。”这样的话,真正说出来并体验的人其实是不多的。这样的巨大悲意,“是否有”以及“有多少”,对于已进入一定境界的文人或画家来说,即是拉开差距的根本原因。这样的巨大悲意,在齐白石的作品中当然是有的,读白石老的题画《三余图》《甑屋》即可知白石画作是悲至极处之作,只不过呈现的方式却是内向的,而这样的巨大悲意,在傅抱石作品中却是外向的,尤其是成熟时期的代表作,信手拈来,俯拾皆是——而这正是抱石先生画作夺人移人的原因。

历来帝王将相播弄的种种悲剧从来就是不缺乏的,然而中国历史上文人的骨骾同样也是不缺乏的,所谓魏晋的清朗超逸与风骨也正建筑于斯,所有那些清朗超逸决非表面虚伪的谈玄或禅静,而是有着真正的风骨——有着为天下的豪气与骨气,魏晋如此,晚明同样如此,而民国乱局乃至“文革”之中,同样如此,所以罗时慧女士对子女论及傅抱石的辞世会说出“爸爸真是聪明,知道什么时候该走”这样的话来——傅雷与老舍即是例子。

然而,真正的士人风骨是怎么都无法摧折的。

也因此,从历史上士人形成的这一角度理解傅抱石笔下的人物画,方可理解傅抱石的真正追求到底是什么?傅抱石的真正追求正是从其史识中来,也是中国历代大文人真正会心处——一种反对专制的高逸之韵,一种对生命大自在的追求。

所以,那些中国真正文人会心的文化总有一种飞逸之势。所以,在人物画中,一方面傅抱石会借鉴顾恺之、陈老莲,另一方面又借鉴梁楷、石涛而进入一种喷薄的写意之中——这种写意绝非那些庸夫所理解的二元对立的院体与野逸之分。傅抱石追求其实只是一种生命飞动与自由,而所有的高士与仕女也因之成为他飞动的一个载体。

这样的感受,从进入傅抱石纪念馆的专题展“所谓伊人——傅抱石仕女画展”的那一刻起,便如影相随。

先是作于1943年金刚坡时期的《琵琶行》,皮纸,取白居易“移船相近邀相见”之意,黑重背景衬出船上彩衣弹琵琶的仕女,树阴下惨淡的月光显出悲怆,所谓“江州司马青衫湿”,此作或可算作瑟瑟秋日对人生之悲的共鸣。

写杜甫诗中《佳人意》,人物刻画似并不算成功——可以想见彼时傅抱石对于人物画的种种探索。

这样的探索当然无需太多时间,事实上,不过一年之后,到了《擘阮图》与《阮咸拨罢》,却俨然已是傅抱石的人物代表作之一,主人公终于融入了傅抱石自己的人格与影子,人物神情以及用墨用色均有冰雪透明意,呈现一种“冷幽之笔”,几得姑射仙子冷逸之韵,以至于以画美人驰名的张大千题《擘阮图》竟难得地狂热大赞:“画境以冷为难,比之诗人,惟昌谷有焉。抱石此作冷而幽,八百年来无此奇笔也。”

《擘阮图》与《阮咸拨罢》相同意蕴,衣纹线条自由洒脱,惟前者是多人,而后者取一人加蕉叶而已,然而意蕴比之前者却超逸许多,大概也正因为一个“独”字罢——抱石画独画孤画飞逸之势,尤其夺神。

而这样的孤独之作到了《九歌》系列之《湘夫人》,则纯然是一个巨大的高峰,也是20世纪中国画最美的收获之一。

《湘夫人》从1943年开始尝试创作后,对傅抱石而言,几乎算是禅修一般,隔一段时间便要重画,或皮纸,或宣纸,或竖轴,或横幅,或扇面……而其意无一例外均取屈原《湘夫夫》“帝子降兮北渚,目渺渺兮愁予。袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”句,展出的《湘夫夫》画作,眼睛似水含愁,衣纹线条果断飘拂若见风势,有米字风樯阵马之快意,且有“抱石皴”之意,而整个画面上除人物之外,只见洞庭碧波与飘零木叶,余无他物,也更加衬出一种“烟波浩渺的寂寞大悲”之感。

从创作时期考察《湘夫人》的风格、意蕴乃至技法的变化,也是一个颇有意思的话题。目前收藏于故宫博物院的《湘夫人》是可见的第一幅以之为题的画作,此作的创作由头是日军侵扰沅水湘江间,傅抱石与夫人罗时慧在金刚坡下咏读《楚辞》,忽有所感,遂画此作,画的下部长题《湘夫人》全诗,并跋有:“今日小女益珊四周生日,忽与内人时慧出《楚辞》读之,‘嫋嫋兮秋风,洞庭波兮木叶下’,不禁彼此无言。盖此是时强敌正张焰于沅澧之间。固相量写此,即撷首数语为图。至夫人服饰种种,则损益顾恺之《女箴史》。中土墨宝,固莫于是云。”此后一年,傅抱石携画为郭沫若祝寿,因深得同时祝寿的周恩来喜爱,遂相赠,郭沫若于画左题有:“沅湘今日蕙兰焚,别有奇忧罹此君。独立怆然谁可语?梧桐秋叶落纷纷……”

此作人物面容似蹙似愁,然而毕竟是初次试作,试图融入顾恺之之线描、日本浮世绘技法等,多少有些拘谨,即以人物线条而论,虽然算是流畅,但相比较后期的写意飞动与风驰电掣,也仍未得畅怀之意,而背景的除了木叶,也画出了树干——所有这些在其后的《湘夫人》中多作了减法处理,也更加突出了一种天地的寂寥之感。

1945年以后的《二湘图》、《山鬼》同样有着触动人心的巨大魅力,相对来说,《山鬼》发挥抱石先生画雨之长,真有“雷填填兮雨冥冥,猿啾啾兮夜鸣”之意,鬼气森林,但就艺术质地而言,毕竟造景的内容太多,相反,别无背景仅左上右下对角绘写湘君与湘夫人人物的《二湘图》却更让自己入迷,尤其是眼神的缠绵凄恻,真令人神灵飞越。

至于同时展出的1960年代所作的《李白像》、《杜甫像》等,却很少见一种飞越之姿,这与创作中受到彼时的政治影响是显见的。

而最尤之作仍然非独立洞庭波上的各类《湘君》、《湘夫人》莫属。原因无他,傅抱石对于高古的飞逸情怀有着深刻的共鸣,对于“念天地之悠悠,独怆然而涕下”有着深刻的独有体验,这样的体验在同时期的诸多大家其实是极少甚至不见的。

这样深刻的体验最初的缘起未必就是极大的社会悲剧事件——正如沈从文写《边城》的真正缘起是他母亲的辞世,而傅抱石人生大悲的缘起是否也与从日本奔母丧而未能见上其母亲的最后一面有关呢?抑或其他?

《傅家纪事》有这样一段细节记抱石先生辞世后的傅家丧乱事,“文革”中傅家全家被赶出,天寒欲雪,想起被抄家前埋于院中的50年花雕酒,遂连夜去挖回喝光,酒性太大,这酒让处于困顿中的傅家儿女醉得东倒西歪。傅益璇的记忆是:“那一夜,是自‘文革’遭难以来我睡得最踏实的一个晚上。在梦里我见到我的父亲,他在一条昏暗的小路上远远地走在我的前面,不时停下头来回头看看我,我不断地叫着爸爸爸爸,但始终追不上他。朦胧我哭湿了枕头。”几天以后,她却得悉傅抱石先生的墓被掘,“直到‘文革’后期,几经争取,才终于取回了父亲的骨灰盒,但只是一个空盒,骨灰已经不在了!……”

读这段几如现代“丧乱帖”的文字,总是蓦然想起“洞庭波兮木叶下”的湘夫人与抱石笔下的雨意,所有的这些孤独的笔墨,其实正是抱石先生的人生大悲与追问。

大涤子有诗句云:“大雅久不作,世态秋云薄。落落今古间,旷焉谁与托?”在当下这个社会,在种种炒作盛行、小巧媚世、匠夫辈出的时代,对于傅抱石先生以及他笔下的一切,有多少人能真正可语呢?■