三十年前的今天,1989年的1月23日,达利离开人世。他留给这个世界的,是他最惊世骇俗的梦境与诡异怪诞的幻想。在他离世三十周年的日子,我们重新刊发这篇文章,以此纪念这位充满无穷想象力的天才画家。

天才与疯子只一线之隔。而在萨尔瓦多·达利的世界,疯狂与天赋似乎没有界限。人们喜欢达利,膜拜达利,却又在某种程度上无法理解他。他被誉为超现实主义大师,却又最终被超现实主义驱逐出境。达利的诡异奇幻、黑暗梦魇、意识与潜意识间的穿梭连接着他的作品和人生,让人惧怕又着迷。仿佛除了死亡,没有任何规则可以规训他。

我真正接受了超现实主义。不忽视它们上面的血,也不忽视粪便,它的拥护者们却报之以恶骂。以同样的方式,我曾读我父亲的书,一心成为一个完全的无神论者。我是超现实主义的一个如此自觉的学生,结果我很快地成了唯一的‘完全的超现实主义者’。达到这种程度,由于我太超现实主义了,我最后被这个团体开除。我认为,我被开除的理由与刺激我家庭逐出我的原因是同样性质的。

(《一个天才的日记》萨尔瓦多·达利)

1904年的5月,达利出生在西班牙巴塞罗那北部的小城菲格拉斯,父亲是一名中产阶级律师。在达利出生之前,他的母亲曾经诞下一个名叫萨尔瓦多·达利的孩子。但不幸的是,这个孩子在不到两岁的时候患病死去。之后,我们今天熟知的达利降生,由于他和之前夭折的哥哥十分相像,父母怀疑达利就是那个死去孩子的转世,便取了同样的名字。这对幼年的达利产生了很大的影响,他日后的很多作品都藏有这方面的暗示,而这也或多或少作为达利日后诡异古怪的行为的某种解释……从儿时开始,愉悦与痛苦对达利来说并没有什么分别,他在童年时期曾毫无理由地袭击身边的伙伴,也从未为此感到内疚与后悔。

作为菲格拉斯的资产阶级律师家庭的儿子,我一生都过着公开背叛我所属阶级的——资产阶级——的生活。我总是在吸取贵族统治和君主制度的美德。我是个绝对的君主主义者,同时,我是个无政府主义者,无政府与君主制势同水火,但两者的目的都是为了绝对权力。我从佛朗哥手中接受天主教的伊莎贝拉勋章,只不过是因为苏联从未给我颁发列宁的勋章。我会接受列宁的勋章的,我甚至会接受来自毛泽东的勋章。

(萨尔瓦多·达利《达利谈话录》)

达利的画作:潜意识和梦境的隐喻

我不仅仅是一个超现实主义者,我就是超现实主义。超现实主义不是一个派别或是一个称号,它是一种心态,一种独特的、对个人来说是属于自己的心态,不会受任何派别、禁忌、或道德规范的影响。它是生存的完全自由,是绝对梦幻的权力。

(萨尔瓦多·达利《疯狂的眼球》)

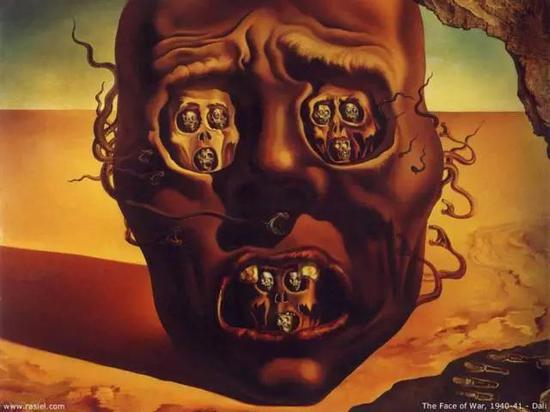

萨尔瓦多·达利《战争的面孔》

萨尔瓦多·达利《战争的面孔》二十年代末期,达利与巴黎超现实主义艺术家们频繁交往,又接受了弗洛伊德有关潜意识意象著作的影响,逐渐形成了自己的画风。为从潜意识中产生意象,达里开始用一种自称为“偏执批判法”的方式在自己的身上诱发幻觉境界。这种方法帮助他画出两种本没有联系的事物间的无理性关系,同时还可以描述出他潜意识里的画面。很多时候,达利会坐在自己的椅子上面,手持汤勺,将盘子放在桌上。当他睡着之际,勺子就会掉到盘子里,被声响唤醒的达利会立刻将自己刚刚梦到的超现实场景记录下来。而其他时候,他也会保持倒立的姿势,直到自己快晕厥过去,以此保持了一种半清醒状态。

每天早晨醒来,我就体验到一次极度的快乐,那就是成为达利的快乐。我问自己,真奇怪,这个萨尔瓦多?达利,今天他要做出什么了不起的事情呢?

(萨尔瓦多·达利《一个天才的日记》)

梦境和幻想是达利创作的重要源泉,在他笔触下呈现的梦境,萦绕着荒诞诡异、不合情理的氛围。这当然不是美梦,更像梦魇一般黑暗、古怪和扭曲。而他的个性怪异偏执、充满妄想而又妄自尊大也赋予了他的作品又一层魔力。达利的画作,他的文章,他的外表,他的言谈,甚至是他的胡子都浸入了超现实主义的先锋的气质。

达利的电影:《一条安达鲁狗》的黑暗镜头

绘画为天赋中微不足道的一面,我用珠宝,花园,性欲,神秘主义表达自己。

(萨尔瓦多·达利《达利谈话录》)

1929年,达利与超现实主义电影之父布努埃尔合作,拍摄了电影《一条安达鲁狗》,据说这部影片的灵感来自他们两人的梦境。表现人混乱无状的梦境和难以言喻的潜意识世界,这也可能是人类电影史上最黑暗的镜头。

《一条安达鲁狗》剧照

《一条安达鲁狗》剧照忧郁的男青年在月光下抽烟磨剃刀,等待年轻女孩的出现。剃刀抚弄女孩的面庞,接着割开了她的眼球,而乌云则划过了月亮。失明。这一段场景,在电影放映之后的大半个世纪里,都依然是很多人心中永远的梦魇,不安惊恐甚至掺杂着恶心。

在这部电影中,从手中爬出蚂蚁这个场景让人难以忘怀。达利在现实中曾看见一只受伤了的蝙蝠在路边,被一群蚂蚁围攻,蝙蝠逐渐要被这群蚂蚁“生吞活剥”,他一把拿起爬满蚂蚁的蝙蝠,疯狂地咬了起来。

《一条安达鲁狗》也是人类电影史上一次疯狂的尝试,它不遵循任何电影的创作原则与理论,你甚至根本找不到一个完整的故事。影片中更多的是隐喻,那些看似没有任何关联的瞬间与事件,如男人、女人、盒子、蚂蚁、乳房、南瓜、钢琴、断手……因为背后所代表的隐喻,恰恰反映了人的潜意识。女性的无意识欲望、内心深处的本能恐惧、释放本能消失理智、性指向、性暗示、摒弃信仰和宗教、欲望与死亡。

这部影片立刻成为超现实主义电影的鼻祖,虽然它的诡异不羁难以被观众接受,这股潮流也很快被时代遗忘,但是它对后世艺术的影响一直持续至今。达利将他天马行空的梦境幻想与高超的构图技巧成功应用在影片中,达到了令人惊叹的效果。

达利与布努埃尔的合作,可谓一拍即合,两个疯狂的艺术奇才,因一部惊世电影达到了最意想不到的完美合作。梦幻诡异,还有让观众对恐惧与本能的抗拒和非惊悚所达到的不寒而栗。

达利的爱情:病态的软弱和绝对的服从

我所爱的人使我变得迟钝。最大的力量是阴性。永恒的阴性使一个男子迟钝得像个白痴。就在他恋爱时,他浑身颤抖,嘴角流口水。他所有的功能,也就是所谓的实在功能全被毁了。当但丁爱上贝阿特丽斯时,这种事发生了,他成了一个白痴,写了一篇超白痴的《神曲》。

(萨尔瓦多·达利《达利谈话录》)

谈到达利的爱情,加拉是无法避开的人物。达利对她的终生迷恋,是他艺术创作生涯的重要动力。而达利不畏公序良俗,夺走好友艾吕雅的妻子也成为艺术圈热门的话题。

加拉是达利的好朋友艾吕雅的妻子。艾吕雅是一位年轻的法国诗人,也是当年超现实主义运动的主要发起人。在艾吕雅的笔下,妻子加拉生于俄罗斯,多情、特别,且富有魅力,无疑是女神的化身,艾吕雅曾为她写下《除了爱你我没有别的愿望》。但不巧的是,1929年在一次超现实主义的聚会上,达利对当时已然是艾吕雅妻子的加拉也一见钟情,遇到加拉是达利人生中最重要的时刻,随后他对加拉展开了疯狂的求爱。达利曾说,是加拉治愈了他的疯狂,给了他和他的艺术第二次生命。五年后,两人结婚,而艾吕雅尽管悲痛不甘,但出于朋友之间的礼节,还是参加了他们的婚礼。

艾吕雅与加拉

艾吕雅与加拉达利对加拉的爱恋贯穿了他的整个创作生涯和生命。他们之间并不是传统的幸福婚姻,尽管加拉一生频繁出轨,发生婚外情,但达利还是无法离开她,一直到加拉逝世。达利曾经对加拉说,“我爱你胜过父母,金钱和毕加索。加拉,我之所以画画是为了你,这些画同时也是用你的血画成的。因此,从今以后,我决定在署名时,将我们俩的名字连在一起,加拉-萨尔瓦多·达利。”达利这样一位才华横溢的艺术疯子,在生活上完全依赖加拉,甚至是一种病态的软弱和绝对的服从。他总是不断以绘画和创作来表明自己对加拉的疯狂崇拜和绝对忠贞。

达利与加拉

达利与加拉她的身体优美得宛如孩童的身体,她的肩胛骨和腰肌多少带些少女般的紧张。此外,她背部的凹陷,女性味十足,将那精力充沛的骄傲的躯干和优雅的臀部相连,而细腰就更为称心如意了。

(达利描写加拉)

1982年,加拉逝世。年迈的达利完全崩溃,他难以抑制的悲痛和恐惧,把自己独自关在家中,处在狂乱的边缘。加拉死后的第二年起,达利再也没有拿起画笔,艺术创作也完全停滞。人生的最后几年,达利过得异常艰辛,他好似在一瞬间就失去了爱人、艺术、精神信仰,而他身边的秘书、助理明偷暗抢,吞噬了他的艺术财富。

从我还是个怀抱中的婴儿时起,就在任何人向我说那不可避免的死亡问题时,我总是大叫:“谎言!”我总感到一切到了最后时刻都会有办法。我的看法还没变。如果我相信死亡,那就依照这个字的传统概念来说,即相信衰败和虚无。我将像一片树叶一样颤抖,忧虑将使我吃不下饭。但那毕竟不是我信仰。

(萨尔瓦多·达利《达利谈话录》)

1989年1月23日,达利离开人世,留给这个世界的是他最惊世骇俗的梦境与诡异怪诞的幻想。