明信片里的彩色老北京

城墙根的剃头挑子。

城墙根的剃头挑子。

永定门外。

永定门外。

宝善银号金珠店门外。

宝善银号金珠店门外。

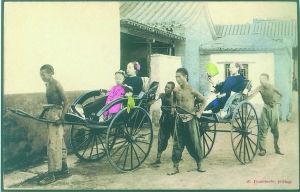

1905年由日本传入的人力车成为北京人出行的交通工具。

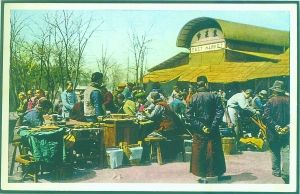

1905年由日本传入的人力车成为北京人出行的交通工具。 东菜市,坐落于东单路口西北角,现为东方新天地。

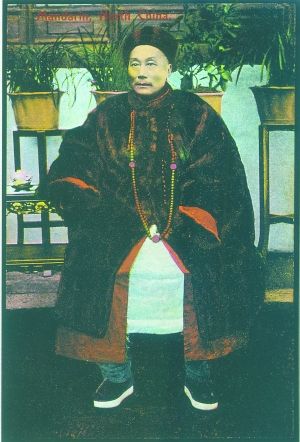

东菜市,坐落于东单路口西北角,现为东方新天地。 身着朝服的清朝官员。

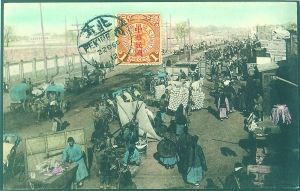

身着朝服的清朝官员。 东单布市。明信片上贴的是大清国邮政一分钱邮票,邮戳显示这张明信片于1912年12月22日从北京寄出。当时刚刚民国,这张大清邮票被盖了中华民国的戳,就变身为民国邮票了。

东单布市。明信片上贴的是大清国邮政一分钱邮票,邮戳显示这张明信片于1912年12月22日从北京寄出。当时刚刚民国,这张大清邮票被盖了中华民国的戳,就变身为民国邮票了。1865年,一位德国画家在硬纸板上画了一幅画,并写上了几句问候语,打算寄给远方的朋友。可他怎么也找不到能装下这幅画的信封。于是,邮局建议他把收信人的地址和姓名直接写在画的背面寄出。这件事给邮政部门一个灵感。4年后,德国的邻国奥地利发行了世界上第一枚明信片。

1876年,清政府委托任大清海关总税务司的英国人赫德试办国家邮政。虽然此时明信片已经风靡欧洲,但不愿意公开信件内容的中国人却很难接受“明信”的方式。直到20年后,邮政总办英国人葛显礼觉得明信片是近代邮政不可或缺的一种形式,才申请发行邮资明信片。据说,首批官方发行的邮资明信片是在日本印刷的。设计者德国人费拉尔认为,欧洲总雕刻不好中国汉字,而日本却能出色地完成。而且,在伦敦印刷“每千枚得赔大约10元”,而在日本印刷则能大大降低成本。这批明信片采用中国传统的竖版设计,显得非常朴素,除了“大清国邮政”和传统的龙纹花饰外,并没有过多装饰。这批明信片中没有我们后来常见的风景图案。印有大量风景画的明信片多是19世纪末由民间印制的无邮资明信片。

无邮资明信片由商家自行印制,从邮戳显示的日期和邮票来看,它们基本上印制于1897年大清邮政正式成立之后。清末,照片制版技术已经广泛应用于印刷业,这些明信片大多用实地拍摄的照片制版印刷。其中老北京的街景、人物是明信片热衷的题材之一。由于明信片的拍摄者和印制者大多是外国人,因此明信片上的北京也反映出他们观察中国的不同视角和心理。明信片里,既有巍峨的城墙、高大的城门、绵长的护城河、长城、十三陵、前门街景,也有泥泞满地的街道和残酷的行刑现场。明信片里的北京人,既有市井街头的贩夫走卒、名伶剧照,也有衣着光鲜的达官贵人,甚至连至高无上的太后老佛爷也上了明信片。

为了吸引消费者,出版商们不满足于明信片黑白灰的单调颜色。他们开始尝试用手工着色的方式给黑白照片上色。于是,一个老照片中反映不出来的彩色老北京在明信片上复活了。蔚蓝的天空,明黄的龙旗,老百姓们的蓝色长袍,身着朝服顶戴的官员……虽然这些彩色明信片看上去跟实际的色彩还有些差别,但与黑白照片相比,还是让人眼前一亮。

本报记者 黄加佳

本版图片选自《北京旧影——老明信片记录的历史》