儿时玩具竟是元代梵文铜镜

2013年09月27日 07:23 中安在线 微博

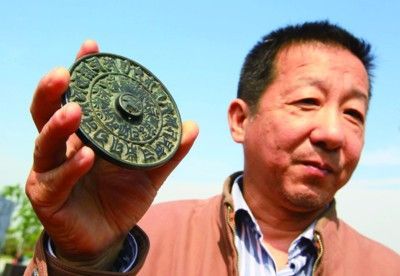

元代的梵文铜镜

元代的梵文铜镜

昨日上午,由省文物局等单位主办的“鉴宝江淮行”大型民间文物免费鉴定活动在渡江战役纪念馆广场举行。现场挤满了各地的藏友,每个人都带着珍藏的宝贝,请现场专家掌眼。一上午时间里,黄宾虹真迹、汉代铜镜、清代砚台等宝贝频繁亮相,惊呆现场小伙伴。

热闹

藏友大包小包,有的还带着“保镖”

昨天上午9点还没到,滨湖渡江战役纪念馆广场就聚集了来自全省各地的藏友。参加“鉴宝江淮行”活动的专家全部来自安徽省文物鉴定站等权威机构,几位还是国家文物进出境审核责任鉴定员。藏友们提着大包小包,甚至搬来了大纸箱。一位藏友甚至还带着两位“保镖”,一起抬着一件足有一米多长的“大家伙”。 活动刚开始,藏友梁先生就拿着一块玉坠请玉器专家傅慧娟“断代”。淡青色的玉石雕刻成三条小蛇盘绕的造型。“这是新疆和田玉,玉质还不错,从雕刻的线条来看也是老东西,应该是清代中期的。 ”傅慧娟告诉梁先生,古人一般雕刻龙的造型比较多,蛇的比较少。 “可能是主人属蛇,特别定制的,好好收藏。 ”得到专家的肯定,梁先生喜不自禁,“这是父亲十年前淘来的。 ”

惊喜

奶奶留下的“玩具”竟是元代梵文铜镜

合肥的李先生连包都没带,见到杂项鉴定专家、安徽省文物鉴定站副站长王刚,掏出一个破旧的牛皮纸信封。“这是我们家传的一样东西,您给看看。 ”说着,李先生从信封里掏出一枚巴掌大小的青铜镜。

仔细一看,王刚就判断这是一枚元代青铜镜,铜镜背面刻的是梵文。这个结果让李先生惊喜不已。他告诉记者,这面青铜镜是奶奶留下的,小时候,自己还把它当玩具。李先生感慨,如今自己也到了做爷爷的年纪,一定好好收藏奶奶留下的铜镜。 一位不愿透露姓名的小伙子同样带来一枚青铜镜,经专家鉴定,居然是汉代的。

神秘女藏友带来一幅黄宾虹真迹

比起陶瓷、玉器、杂项等鉴定台前的热闹,书画鉴定现场稍显冷清。不过活动接近尾声,一位女藏友带来了一幅山水画请专家鉴定,画轴一打开,两位鉴定专家惊喜不已。 “这幅是黄宾虹的真迹! ”安徽省文物鉴定站业务部副主任张耕和安徽省文物鉴定站副研究馆员周锦一致认定。张耕告诉记者,不仅是真迹,这幅作品上还有我省著名画家题写的边跋,非常有价值。至于这幅画的由来,这位神秘藏家不愿多透露。尽管鉴宝活动不对藏品进行估价,但黄宾虹作品近年来频频拍出高价,还是让这幅作品成了昨天出现在鉴定现场书画作品中最重量级的一件。

小贩抵债的印章出自清代军营

藏友陈先生带来的是一枚木质印章,经杂项专家鉴定,是一枚清代军营的官印。“质地应该是黄杨木,上面有满文,印章主人应该是清代部队的营级干部。 ”说起这枚印章的收藏过程,颇有意思。 “当年老家一个小商贩欠我一笔钱,用它抵债了。 ”陈先生研究了它的来龙去脉,连清代晚期历史都研究了一遍。 藏友吴先生带来一件瓷罐。他说,当年自己100元买来的这件瓷罐被瓷器专家、安徽省文物鉴定站副研究馆员周京京鉴定为寿州窑出品。“可惜口沿明显破损,釉面脱落严重。 ”虽说严重影响了收藏价值,挺遗憾,不过100元淘来的宝贝,还是超值。

长1.2米玉琮惊艳鉴宝现场

何先生的藏品,出场就相当震撼:两位大个子男士一起抬着,还层层包裹着毛毯。小心地一层层揭开毛毯,露出来一件约1.2米长的“大家伙”。 内圆外方的造型,让安徽省文物鉴定站研究馆员傅慧娟一眼就认出这是玉琮。玉琮在古代一般用于祭祀,在我国出现年代较早。何先生认为,自己这件玉琮出自良渚文化,这让一些藏友惊讶不已。 “良渚文化,五千多年前了,那还了得。 ”对此说法,傅慧娟有些疑问。她建议何先生到良渚文化发源地浙江的鉴定机构再做一次鉴定。何先生说,这件玉琮是家传的,曾经有人出80万元,自己都没舍得出手,“肯定还要去浙江鉴定。 ”

忠告

大部分藏品是赝品 有的纯属地摊货

尽管出现了不少珍品,但大部分依然是赝品。不仅有高仿、低仿,甚至不少是地摊货。

一位阿姨小心地从一个精美小盒子里掏出一枚青白相间的玉镯,请玉器专家傅慧娟鉴定。傅老师只看了一眼就笑了,“您这件是玻璃做的,不是翡翠。 ”这个结果让阿姨有点“受伤”。

在书画作品鉴定台前,一位藏友小心翼翼拿出两幅看起来古色古香的卷轴,上面还盖着“乾隆御览之宝”的印。书画鉴定专家张耕马上判断,这绝对是赝品。 “古人没有这么加印的,加在卷轴上。 ”另一位老人带来的一幅字画刚打开,连周围的记者们都看出来,这是一幅印刷品。 几乎每一位藏友都说自己带来的藏品是祖传的。一件专家鉴定为上世纪七八十年代仿品的藏品,藏友一口咬定是爷爷的爷爷传下来的。

“捡漏淘宝”不现实 学收藏要多看真品

安徽省文物鉴定站副站长王刚介绍,昨天现场大部分是赝品,不过作为民间鉴宝活动,最主要目的是倡导正确的收藏理念,有这么多珍品到现场,已经很不错了。之所以有这么多藏友收藏了赝品甚至地摊货,王刚认为,很大一部分原因是藏友抱着“捡漏”心理,没有对收藏进行最起码的研究,想投机赚钱。 安徽省文物鉴定站副研究馆员周京京也表示,“捡漏”没那么容易。 “收藏应该是一种兴趣,现在很多协会的藏友水平也很高,大家可以互相学习,好东西不一定都要据为己有。 ”周京京建议“入门级”藏友,多到博物馆去看看,尽管不能上手把玩,但至少可以先学着看古玩的造型、质地,提高鉴别能力。

通讯员孙莹汪炜记者刘媛媛/文卓也/摄

闂傚倷绀侀幖顐﹀磹缂佹ɑ娅犳俊銈傚亾妞ゎ偅绻堥、娆撴倷椤掆偓椤庡繘姊洪幐搴㈢叄闁告洘蓱缁傛帒鈽夐姀锛勫弳濠电偞鍨堕悷褔鎮¢鐐寸厵妤犵偛鐏濋悘顏堟煙瀹勭増鍤囩€殿喗鎸抽幃銏ゅ川婵犲啰妲曢梻浣藉吹婵敻宕濋弴鐘电濠电姴娲㈤埀顒€鍊块崺鈩冨閸楃偞璐¢柍褜鍓ㄧ紞鍡樼濠婂牆绀傚┑鐘插绾剧厧霉閿濆娑у┑陇娅g槐鎺楀矗濡搫绁悗瑙勬磸閸斿矁鐏掗梺鍏肩ゴ閺呮粓骞嗛敐鍛傛棃鎮╅棃娑楃捕闂佽绻戠换鍫ョ嵁婢舵劖鏅搁柣妯哄暱閸擃參姊虹化鏇炲⒉婵炲弶绻勭划鍫⑩偓锝庡枟閸嬶綁鏌涢妷鎴濇噹閳敻姊虹紒妯尖棨闁稿海鏁诲顐㈩吋閸涱垱娈曢梺鍛婂姈閸庡啿鈻撻弻銉︹拺闁告稑锕ョ粈鈧梺闈涙处宀h法鍒掗銏犵<婵犻潧瀚Ч妤呮⒑閻熸壆浠㈤悗姘煎枤婢规洟鏁撻敓锟�闂傚倷鑳剁划顖炲礉濡ゅ懎绠犻柟鎹愵嚙閸氳銇勯弮鍥撳ù婧垮€栫换娑㈠箣閻忔椿浜滈锝夊箮閼恒儱浠梺鎼炲劤閸忔ê顬婇鈧弻娑欐償椤栨稑顏�