近现代海上篆刻家群体的递承与经济生活

2014年05月21日 10:12 东方早报艺术评论 收藏本文

近现代海上篆刻家群体的递承与经济生活:1880年——1949年

近现代海上篆刻家群体的递承与经济生活:1880年——1949年

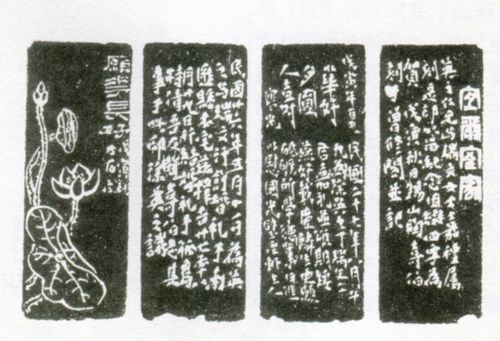

1938年,徐英之、丁瑞文结婚纪念印章

1938年,徐英之、丁瑞文结婚纪念印章

1938年,徐英之、丁瑞文结婚纪念印章

1938年,徐英之、丁瑞文结婚纪念印章

吴昌硕刻“臣盛宣怀章”

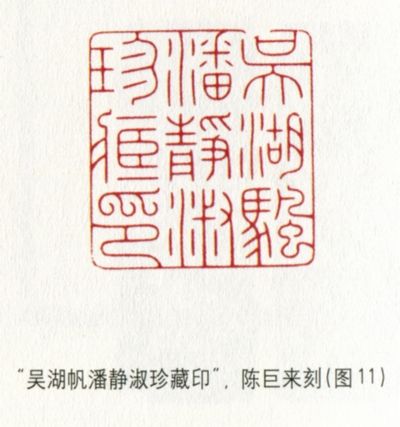

吴昌硕刻“臣盛宣怀章” 陈巨来刻“吴湖帆潘静淑珍藏印”

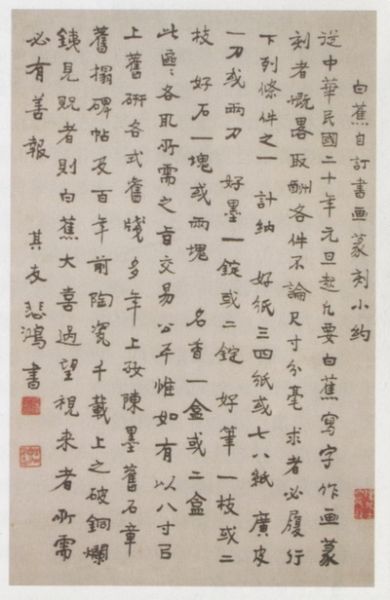

陈巨来刻“吴湖帆潘静淑珍藏印” 1931年徐悲鸿书白蕉自订润例

1931年徐悲鸿书白蕉自订润例 上海博物馆藏黄少牧刻“黄少牧印·双鱼图形”青田石两面印

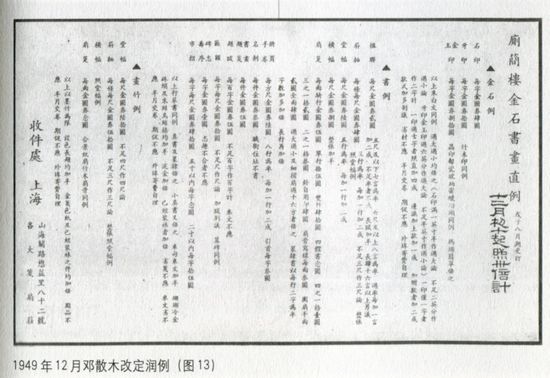

上海博物馆藏黄少牧刻“黄少牧印·双鱼图形”青田石两面印 1948年邓散木润例

1948年邓散木润例孙慰祖

近现代篆刻史仅涉及一百余年的时间,其置身的是一个动荡与发展、困惑与机缘相交互的时代,相关的记录与记忆的缺失已经显而易见。上海无疑是这个时代印学与篆刻发展最充分的区域,海上篆刻家群体也是这一时期艺术成就最集中的代表。无疑,从清末到20世纪40年代末,海上篆刻家群体在数量与艺术水准上一直居于近现代印坛的最前沿。

近现代篆刻史虽仅涉及一百余年的时间,但其置身的却是一个动荡与发展、困惑与机缘相交互的时代。历史就在昨天,但记录与记忆的缺失已经显而易见。上海无疑是这个时代印学与篆刻发展最充分的区域。换而言之,海上篆刻家群体也是这一时期艺术成就最集中的代表。从清末到20世纪40年代末,海上篆刻家群体在数量与艺术水准上一直居于近现代印坛的最前沿,是一个越来越明晰的结论。

文人篆刻艺术在这一历史阶段,其发展中心由皖、苏、浙迁移到以上海为轴心,连接金陵、吴门、钱塘的一个新兴活动区域,并不是偶然的。由于这一时期工商业发展水平、城市规模、内外联系频度、人口质量与数量的迅速抬升,许多艺术家经过自我选择与环境选择,在沪滨逐步沉淀、孵化,在较短的时间内形成名家集聚。这是一个文化现象,也是一个与经济密切相关的现象。

我试图梳理与探究的是19世纪80年代至20世纪40年代海上篆刻家群体形成与生存状况。这一时段经历了海上篆刻艺术迅速勃兴而又一度落寞的过程。海上印人群体既是此期艺术成就的构建者,同时又在艺术的创造中奠定了自身的文化地位与经济地位。

本文中,海上篆刻群体是这样的概念:首先,早期他们大多不是独立的身份,而与书画家往往重合;其次,它是一个开放性的群体,本地籍与长期寓居上海的外地籍印人是其主体,流寓时间虽短但对海上艺术活动影响较大的也应当纳入其中;再次,这个群体是动态的过程,双向流动、前后相承,在半个多世纪中经历了几代人的更替。

作为艺术生态环境变化的比较,需要对1949年前海上篆刻发展的背景条件略作回顾。

从19世纪末到20世纪20年代,上海逐步形成贯通南北、联结中外的文化艺术产业,其市场消费群体规模之大,是前所未有的。汇集海上的篆刻家(当时也泛称为金石家)与书画家一样,通过市场实现艺术劳动的经济价值。不同层次的印人以此作为生活来源之一甚至全部,同时又在艺术的创造中奠定了自身的文化地位。

上海是最早发展石印、珂罗版、金属版等近现代印刷技术的城市,至1930年,上海出版图书的书局已达80多家。在清末民初“发明国学,保存国粹”思潮的激扬之下,上海商务印书馆、有正书局、神州国光社、扫叶山房、文瑞楼、上海西泠印社、宣和印社等先后印行一大批金石文字、印谱、法书名画类出版物。其数量品类在20世纪30年代达到前所未有的峰值。金石篆刻文字工具书、印史和技法知识启蒙读物的相互配合出版,形成了适应提高和推动普及两个层次的理论学术条件。上海成为当时金石学、篆刻学资料的出版中心。海上各类报刊登载的介绍古印、篆刻的文字也时可见到,这对于提高市民的篆刻欣赏能力,起了推波助澜的作用。近代意义上的篆刻学文献体系的构建初具规模,成为孕育篆刻艺术家和受众的学术温床。

上海也是近现代书画家社团组织的发祥地。金石书画家社团在20世纪上半叶的上海此起彼伏,数量与组成者的影响力都居于当时社会的领先地位。这既是这个创作群体活跃的体现,也反映了金石篆刻受众群体的扩大。在社团雅集、举办展览、印行刊物以及包括赈灾义卖和集体鬻艺的活动中,篆刻家的相对独立地位逐渐显现。

海上篆刻艺术近100年的兴衰变迁,即生成于以上诸背景条件之中。

海上印人群体的构成

据现有资料统计,自19世纪末到20世纪上半叶,在上海从事艺术活动而具有一定影响的本地籍印人,仅12人。海上篆刻群体大多乃是各地移居海上或一度游艺来沪者。因此这是一支在流动中逐渐稳定的队伍。

从清末开始到20世纪二三十年代,基本趋势是吸附周围地区的各种艺术人才不断向着这一相对安定与日趋富庶繁华的新兴都市流动。先是一批苏浙皖书画家来到上海以笔墨为生。葛其龙《沪渎杂记》记录了1870年代在沪鬻艺的34位书画家名单, 绝大多数来自于江苏、浙江两省。尽管可能不无遗漏,但基本包括了一时名家。其中,名篆刻家比例还较低,被列出兼长铁笔的仅徐三庚、徐还、卫铸三人。另一印家胡钁也曾于1870年旅居沪上游艺, 可能时间不长,未被葛氏列入。随着市场条件的发育,稍后吴昌硕迁居上海。接踵而至的书画家队伍中不断卷入长于篆刻的人物。在1892年至1930年间,检索《申报》等刊物上登出居沪刻印润例的非上海籍印人有:

方镐(仪征)、吴渔川(吴兴)、汪洛年(钱塘)、吴柳堂(石门)、褚德彝(余杭)、易大厂(鹤山)、朱丙焱(无锡)、赵叔孺(鄞县)、吴涵(安吉)、丁辅之(钱塘)、楼村(缙云)、王福厂(钱塘)、黄葆戉(长乐)、谭泽闓(茶陵)、许昭(江都)、丁燮生(浙江)、陈子清(苏州)、更生(?)、刘芸谷(沂水)、赵含英(苏州)、陈日初(临桂)、赵梅盦(丹徒)、郭宜盦(长沙)、汤安(嘉兴)、朱尊一(泾县)、马公愚(永嘉)、徐文镜(临海)、顾青瑶(苏州)、钱厓(无锡)、王个簃(南通)、朱义方(宁波)、况小宋(临桂)、沙孟海(鄞县)、方介堪(永嘉)、陶寿伯(无锡)、陈巨来(平湖)、谭组云(海安)、朱其石(嘉兴)、韩步伊(上虞)、邓大川(无锡)。

这份名单中已经略去了许多后来艺名不显于史的人物,一些短暂旅沪的也未列入。如果加上以书画名世而兼能治印但并不卖印的,人数就更多。对一个城市来说,在不到四十年的时段中,这已是一个庞大的阵容。延至1949年前,曾在上海公开润例,或从事创作、教学活动并具有较大影响的印家,我统计得120人, 其中非本地籍为108人,其原籍分布为:浙江62人,江苏22人,安徽6人,广东6人,湖南、四川、辽宁各2人,余山东、吉林、河北、江西、湖北、福建各1人。如果加上外国人居沪鬻艺的,则还有圆山大迂和河井荃庐。

很明显,近现代海上的篆刻家群体呈现鲜明的泛地域性。

艺术家怀着寻找生存发展空间的热切向往走进这个都市。和来到海上的书画家一样,一部分后来“乐不思归”,长期定居,如吴昌碩、吴隐、王大炘、汪洛年、褚德彝、赵叔孺、金城、丁辅之、楼村、王福厂、黄葆戉、杨天骥、汤安、金铁芝、马公愚、钱厓、王贤、张鲁盦、朱其石、秦康祥等;一部分居沪生活年份或长或短,因各种原因先后离开,如黄宾虹、赵云壑、马衡、简经纶、朱尊一、赵鹤琴、潘天寿、沙孟海、马万里等;还有一部分则是短期游历、求学、访友而在

海上参与艺事或兼以鬻艺的,如方镐、易大厂、邓尔雅、吕凤子、乔大壮、韩登安、萧娴、陈衡恪等。印人的流动性,既与当时的社会状况相关,也是海上书画篆刻界人才整合、艺术市场变化的表现。

这个群体的原籍构成,清楚地说明了海上近现代篆刻家乃是汇聚各地,尤其是周边省区成熟人才作为主体的。在几十年中,这样一批书法篆刻家来到上海,说明了新崛起的大都市生活以及书画篆刻艺术市场持续扩容对艺术家具有强烈的吸引力。近现代海上篆刻创作较快地进入高水平的发展阶段,呈现人气旺盛的局面,这是一个根本的因素。

一个群体的递承

我们以活动于海上相对时间较长的印家为范围,来对这一群体前后递承作一粗略的阶段析分。在这里笔者采用的是以印人艺术创作的成熟、活跃时期作为划分的主要依据,这就必然部分地打破师承年辈的序次。而传统的年辈序次有时与上述原则完全背离。

根据这样的标准,海上印人群体的交替,可以分为三个阶段。

清末进入海上的印人不多。本地的蒋节、童晏与常熟卫铸,上虞徐三庚,石门胡钁,安吉吴昌硕,仪征方镐,吴门徐新周、王大炘,歙县黄宾虹、山阴吴隐等人同为早期活跃于书画艺术圈的名家。我们如果检索此时书画家的用印,可以发现多出自他们的手笔。徐三庚、蒋节、卫铸、胡钁、陈还、吴昌硕、方镐、徐新周、吴隐在此期已以印取润,他们和进入沪渎的吴淦、张熊、胡远、朱偁、任颐、钱慧安等画家形成一个外来以艺谋生的阵营,可以视为海上书画篆刻艺术市场的开拓者。

这是近现代海上篆刻新流派的发端期。童晏、胡钁、吴昌硕、吴隐是成立于1904年的西泠印社早期社员。吴昌硕、黄宾虹又是海上题襟馆书画会的早期成员。他们的创作活动十分活跃,艺术风格各张一军。黄宾虹、吴隐另辟蹊径,以发起社团、编辑刊物和出版印谱典籍张扬印学。他们在推开海上篆刻的新潮的同时,也开拓了早期的市场。登报悬润刻印的风气,即在此时形成。此期报纸上刊出润例的尚有一些久已为治印史者忽略的印人,如曾孄萍、李澹平、黄瘦竹、朱遂生等。他们润格各有高低,篆刻家作品转化为商品的不同阶位已经形成。

这个群体在形成过程中借助海上多方面的文化、市场条件进一步提升了自身的艺术地位。徐三庚在沪并教授慕名而来的日本学生圆山大迂、秋山白岩。日本河井荃庐来沪从吴昌硕学艺,长尾甲和朝鲜人闵泳翔也在沪与吴昌硕缔交甚深。虞山赵石、吴门赵云壑先后拜吴昌硕为师。可见海上书画篆刻名家已经形成很大的对外影响力。这个群体一旦与海上社会文化环境相结合,又具备了不断孕育新生代的能力。

以辛亥革命前后来沪印人为主体,加上一些本地的篆刻家形成的新阵容,是海上篆刻群体发展的第二阶段。如汪洛年、赵石、童大年、赵叔孺、赵云壑、吴涵、金城、高野侯、费砚、丁辅之、楼村、王福厂、黄葆戉、李健、杨天骥、谢光、许昭、汤安等人。这一时期沪上社会生活比较安定,城市人口迅速扩张,由1910年的115万增长为1930年的309万,经济总量发展到空前的水平,文化艺术进入较好的发展阶段。海上众多金石书画艺术团体如贞社、海上印学社、金石画报社、海上停云书画社、绿漪艺社、古欢今雨金石书画会、寒之友社,著名美术、艺术学校如上海美专、上海艺专、新华艺专、中国艺术大学都成立于此期。有篆刻参与的金石书画展也在上海风发泉涌,篆刻家个人的印谱连连推出,扩大了篆刻艺术的社会普及。从艺术风格来看,前期印家的艺术风格得到承续发扬,浙派印风在海上影响扩大,一些新的流派也开始孕育生成。其中赵石、赵叔孺、王福厂等继起成为一时风从的印坛宗师。他们各立风格营垒,拓展活动空间,篆刻艺术的市场得进一步的发育,在1930年代前后将海上篆刻推向一个高潮。

这一阶段部分印人在1940至1950年代渐次淡出印坛。

1920年代后期至1940年代的海上印坛,实力人物仍在进入,而第一、第二阶段名家的传人如吴昌硕一脉的金铁芝、钱厓、王贤、诸乐三;赵石门人翟树宜、邓散木、唐俶;赵叔孺弟子沙孟海、张鲁盦、方介堪、陶寿伯、陈巨来、叶潞渊、秦康祥、方约;王福厂弟子吴仲坰、顿立夫等已陆续继起成为中坚。此外还有朱尊一、田桓、马公愚、朱复戡、来楚生、邹梦禅、朱其石、吴振平、钱君匋、田叔达、高甜心、邓大川、方去疾等都是这一时期先后形成社会影响的印人。而前一阶段的部分篆刻家童大年、赵叔孺、楼村、王福厂、李健、杨天骥、汤安等在此际仍积极参与创作,使此期的海上篆刻呈现俊彦云集,各擅胜场的局面。

这一阶段继续前期的发展势头,并在整体上将海上篆刻的艺术风格与社会影响推向更高水平。风格的多样化进一步呈现,成为海上篆刻最为繁盛的阶段,篆刻印章消费市场更为扩大。此期兼长书画的篆刻家,其专业强项被社会进一步认同,市场对金石家(篆刻家)与书画家相对分工的意识也渐为明晰。《申报》的一则报道透露了此时社会对篆刻及部分篆刻家的认识:“图章虽非必需品,各界人士均需备印一颗。社会人士最喜宋元派印章及汉印。金石家不多,以陈巨来刻宋元印,赵叔孺刻汉印,浙派王福厂最出色,陶寿伯、王开霖为后起之秀。”新成立的书画社团多冠以“金石书画”的名义,亦是一个标志。但它并不意味此期的篆刻家可能与书画分离,上述印人名单无疑同时是海上书法或绘画界的一个板块。但篆刻家的相对专业发展却是此期的一个显著现象。

海上的文化与市场环境成就了这一时期的杰出印人在近现代中国篆刻史上的地位。无论从个人艺术风格与成就,或是从整体实力来看,海上作为近现代中国篆刻艺术发展的中心区域的格局在此际已经完全形成。

这一阶段的部分印家,创作活动与艺术风格的发展延伸到1960年代以后。高式熊、吴朴、江成之、单孝天、唐刚等人在1940年代后期进入印坛。他们成为20世纪后半叶承上启下的人物。1970年代以后海上篆刻新生代以坚实的功力和多样的风格出现在当代艺术舞台,源于这一团队的强势影响力。

层层相接的印人团队的延续与海上社会与篆刻家群体具备很强的育成能力有关。海上篆刻的传授机制,除师徒授受为主要形式之外,在近现代也出现了院校教育的新途径。篆刻艺术浓郁氛围与资料条件的充沛,也使习艺者通过所谓的“私淑”门径卓然自立。无论本地还是外来的习艺者,都在此获得学术、技法、风格孕育与熏陶。近现代海上成为催生书画篆刻家群体的温床。

篆刻家的鬻艺账本

海上篆刻家作为文人艺术家的一翼,他们的生存状态已是记载严重缺失的侧面。观念的偏差导致艺术史研究忽略了艺术家本身的经济生活状况,因而我们在今天试图接触这一问题时已经存在许多困难。

书画篆刻家以艺术劳动作为经济来源是他们的生活理想之一。《申报》在1878年已见有经常性的刻印润例,按照一般规律是民间执业自制“仿单”在前,则刻印之取润笔,在海上由来时间当已不短。《沪渎杂记》中谈到19世纪70年代海上书画家订润缘起:“上海为商贾之区,畸人墨客往往萃集于此,书画家来游求教者,每苦户限欲折,不得不收润笔,其最著者,书家如吴鞠潭(淦)、汤壎伯(经常),画家如张子祥(熊)、胡公寿(远)、任伯年(颐)、杨伯润(璐)、朱梦庐(偁 )诸君,润笔皆有仿帖,以视雍乾时之津门、袁浦、建业、淮扬局面,早微有不同。风气所趋,莫能相挽。”前文已及,第一阶段的海上印人群体,已经融入了艺术创作商品化的大环境。卫铸在1889年7月1日《申报》刊出的润例是每字银元3角5分(石章,下同)。1892年7月,方镐的润例足每字3角,圆山大迂每字2角,汪洛年每字2角。而此际,黄士陵的润资是每字约2角8分, 朱遂生每字1角。

润金是艺术家本人认可的价格定位,但根本上是由供求关系决定的,供求关系又决定于艺人的社会认同程度。清末海上篆刻润笔的高低已经形成了不小的梯度,说明艺术市场化已初具价格秩序。

进入1920年代,润笔价位已有提升。1921年-1926年间在上海订润的部分印人篆刻石章每字定价如表(见表1)。

我们忽略去作者其间可能的润例微调,则高低之间相差十倍。1921年到1926年间,币值相对比较稳定,因此具有较强的可比性。在1920年-1926年,1银元的购买力大约为18斤大米或7斤猪肉。按《中国劳动问题》所提出的标准,上海五口之家每月收入66元为一般市民家庭经济水平,如普通职员和中学教师;每月100元以上至200元为中等生活;每月30元为贫民的下等生活分界线。 我们可以推算出一方印章的润金支出在不同水平家庭收入中所占比例。

吴昌硕篆刻创作已发表的数量,据黄华源统计为2249方。这个数量,并非他自存印稿的记录,与他实际刻印当有一定之距离,今天我们已经无法比较确切地了解作者当时的实际接件数量,但可以从存有年款作品的统计中得出一个推论,他定居沪上后即使除去病臂久不刻印的时间,总的数量也明显增多。朝鲜人闵泳翊一人在1913年前请吴昌硕篆刻的印章即达241枚。闵氏原是皇室外戚和勋臣,他亡命上海是“携帑”而来, 这样可观的数量当然主要是付润索刻的。我们又假定,吴昌硕每月接件10方,按每件3字计算,则月刻印的名义收入为168元。这个假定的意义仅在于让我们认识当时印人艺术劳动的实现价值,以及作为生活来源的可能性。

但王福厂此期刻印有一个大体准确的记录,可以作一个案分析。吴昌硕在1918年代订润例为每字银半两。1920年王福厂自武昌抵京,自存《福厂印稿》录印90方。其后十年中平均每年刻印约为220方。1927年润例改为每字2元至1936年未变。 按新标准计算,每印也作3字,鬻印平均年收入约为1300元,平均月收入为110元。王福厂此期任印铸局技正,在京雇用专有人力车夫。职务薪金加上印艺收入大体已在中等生活水平之上。

当然,以上印人的润格中大都还包括书法或绘画,刻印是其艺事收入之一部分。

吴昌硕与王福厂风格正好处于雄放与工秀两端,在不同阶段都处于艺术名望的翘楚之列,他们的创作收益也应属于较高的水平。无论吴昌硕、王福厂,他们的创作中也都会有部分属于非商品性质的友情酬往,对此需要客观的判断。再考虑吴昌硕时期在海上鬻艺的还有众多我们未列入表格的印人,以及历来不为艺术史家论列、事实上存在的众多印肆所承担的一般市民的印信需求,则此期海上印章的市场需求空前扩大。篆刻家的生存环境与此息息相关。随着海上社会经济、都市规模的提升,书画篆刻市场仍在不断扩大。1920年代中期到1930年代中期《申报》上刊出的刻印润例人数及频度都达顶峰。就篆刻艺术的市场来说,这是一个最为兴盛的时期。

第二阶段的印人群体中名手云集,一些原非印人身份的书画家也小试牛刀。如吴湖帆在1930年12月6日《申报》刊出刻印无论朱白每字5元的润例。参与发起中国女子画会的李秋君也在1928年订出刻印润例,每字2元。亦时有短期来沪接件和邻省印人在沪刊出广告,如陈日初1926年刊润例于《中国现代金石书画家小传》称“避地来沪,出其所长,广结墨缘”,石章每字1元。1925年叶更生刊于《鼎臠美术周刊》的润格更为直白,“淞滨作客,旅食恒艰,爰订鬻艺之酬,借补生活”,他在沪的活动较多,润金订为每字4元。海上市场的吸引力也由此可见。

市场的反映必然存在一定程度的冷热不均,润格的上下因此变动。钱瘦铁在1927年《申报》刊出的润例较3年前提高将近五倍,朱尊一提高一倍。当然也有减低的,如许昭,1930年《蜜蜂画报》刊出的润资较5年前降低一半。在币值相对稳定的前提下,此种提高和减低多少是对市场需求的回应。时间对价格和价值距离作出调整,印人润金的标准也在市场判断中形成秩序。

1935、1936年前宣和印社和上海西泠印社分别刊出一部分印人的润例, 有不少新人加入。(见表2)

仍以王福厂为例:王福厂1930年辞去公职,由北京居沪,成为独立艺术家, 1936年刻印379方,则全年名义收入为2274元。作为对照,1930年代上海中学教师的月收入为50-140元,报社主笔为200-400元,编辑为40-100元,旧式商店的店员为10-30元。则王福厂再计入鬻书的收入,无疑可以保持原有的生活水准。

王氏寓沪后一直居租界之延安中路四明村(新式里弄)三层连亭子间,当时属于中上之居住区。按1920年代不变价格计算,月租应在60元以上 。据王福厂弟子江成之先生述,王氏的赡养人口渐次达到包括夫人、儿女、媳、孙辈在内共9人,另雇有一佣工,日常开支可以想见。他的润格水平多年未变,但长期积累的声誉和雅俗共赏的风格使索求者持续扩大。在1940年以后,刻印一项,每年稳定地在600件以上,有的年份达800至1100方。接件明显上升,可以抵消此时物价上涨较多的影响。完全以艺自奉的印人,王福厂属收入较丰的类型。

市场亦与推介培育有关。通常采用刊登润例来自我宣传。朱其石在1925年至1941年刊出润例4次;方介堪1926年至1929年刊出4次;邓散木在1927年至1939年刊出3次。朱其石在1941年5月29日《申报》的新例中自称:“二十年来从绘事余绪为人治印,无虞十万枚以上。前岁流寓海上……猥承求者纷沓,往往画刻兼委,昕夕从事,几无暇晷。”其辞不免矜侉成分,但此年润例已有较大提高,多少表明按件不俗。邓散木以吴昌硕——赵石一脉的余温继起于印坛,在1930年代开始以书刻谋生,自1931年至1948年连续在沪举办六次个人书法篆刻展览,并举办过“厕简楼金石篆刻讲座”,公开收徒授课,推动了个人艺术风格的影响力。除书法外,邓氏一生留下五千多件印拓,虽未必为创作的全记录,但亦可推断其接件数量的可观,在同期的印人中也应属上乘之列。邓氏好饮,常与唐云、白蕉等人有诗酒之会,且有仗义疏财性格。但夫妇不善理家,亦有靠典当度过困厄之事,邓氏曾将当票贴于墙上作为自嘲, 也说明了鬻艺为生的篆刻家存在收入的不稳定性。

故如吴昌硕、王福厂这样较长期以独立艺术生产为经济来源且能稳定维持中等以上生活的,在海上印人群体中仍是少数。

来楚生的鬻艺生计显然不同。来楚生抗战时迁居沪上,以艺事自给,虽亦曾任教职,但步入海上较晚,艺坛声名未显,且性耿介不喜与人酬酢,一般观赏者对来楚生的艺术尚不能理解,售艺绩效多年未佳。全家三代五口租住老式石库门房一室,生活十分清苦窘迫。友人唐云出于体恤,曾以合作售画助之。 来楚生在海上的境况可以说是真正的寒士生涯,也是一部分沉浮于艺术市场而并不得意的书画篆刻家的代表。

篆刻家的职业与社会阶层

在海上这个激烈的竞技场,独立艺术家必然以较高的社会名望为前提。艺术家需要较长时间经历砥砺,提升艺术水准,积聚市场人脉。艺术家走向这一道路多在中年以后。吴昌硕44岁定居上海前以充任塾师与幕府为生计。王福厂50岁方始辞去印铸局职务。另一长期作为职业书画篆刻家的赵叔孺,家境殷实,辞官福、泉二州海防同知移居海上时亦在40岁以后。此时他们已有较好的经济基础,艺术水平与名望也达到较高层位。丁辅之移居上海后的情况,也有类似之处。在海上第二、三阶段篆刻家中陆续进入独立艺术家圈子的也都不能例外。因此,进入沪上的书画篆刻家,由于本身的文化背景,大多数人都需要谋取具有文化属性的社会职业身份,艺术创作在相当长的时期内仍然是第二职业,即具有社会职业人和艺术家的双重身份。多数人的经济来源也并不单纯依靠艺事。这既不失风雅,也是为了维持生活标准不致滑向贫困所必需。

海上代表性印家的社会职业可以归纳为三大类:

从事报纸、书局(店)编辑一类。如黄宾虹(商务印书馆、神州国光社)、高野侯(中华书局)、丁辅之(中华书局)、黄葆戉(商务印书馆)、杨天骥(申报)、汤安(商务时报)、陶寿伯(上海报等)、邹梦禅(中华书局)、钱君匋(开明书店、神州国光社)。此外,方介堪曾在上海西泠印社主持木版部,方去疾在宣和印社供职,也归入此。

从事艺术学校教职。先后受聘上海美专、新华艺专等任教的有楼村、李健、许昭、诸闻韵、马公愚、钱厓、潘天寿、朱复戡、方介堪、诸乐三、来楚生、钱君匋、童雪鸿、陈大羽。此外,马公愚曾任教于大夏大学,易孺、杨天骥、陈澹如、沙孟海也分别曾在中国公学、复旦大学、上海音乐专科学校、上海法学院、商务印书馆国文函授社担任教席。

从事其他社会职业的如:王大炘悬壶行医,马公愚、吴仲坰、王贤、邓散木、叶潞渊曾在金融、保险机构从业,金城曾任上海公廨襄谳委员,简经纶来沪就职于上海侨务机构,吴隐、张鲁盦、吴振平、方约、秦康祥皆各自办有实业,钱君匋在1938年主持万叶书店。

一部分印人的社会职业亦会出现变动。

随着艺名播扬,一部分人走向以艺事为生计的道路,或在一个时期如此。而大半部分依然以社会职业人与艺术生产者的生活方式坚守始终。

拥有比较稳定的中上层职业,同时兼以艺名鸣世,这部分印人经济状况一般处于较高水平。如黄宾虹、丁辅之、黄葆戉、马公愚、赵宗抃、钱瘦铁、方介堪、马万里、朱其石、叶潞渊、钱君匋等。他们的一般生活状况是:

绝大多数居住在租界,是文化人集中之地,便于社交往来,住房条件较好,如马公愚住法租界劳尔东路(今襄阳北路)颐德坊单开间三层,因住房较宽裕,时接待亲戚朋友借住,1941年辞去邮政储金汇业局职务后,专以书画刻印为生,因接件较多,雇一书童作帮手; 钱瘦铁亦居租界上等地段二间,赡养家口达9人之多;可以频繁参与社交艺术活动,或兼可以余事著述;维持家庭以外,尚有部分财力收藏文物、字画;有的备有私人电话,如马公愚、朱其石、钱瘦铁、钱君匋等。

这一层位的艺人,艺事收入比例也有不同。有的因家底并不厚实,经济比较脆弱,遭遇变故即易陷于困顿。如方介堪1925年来沪后,任职机会较多,交游亦广,颇受时贤所重,又兼长刻晶玉印材驰名,数年间仅此类印章就达几百方。1930年住入租界之福煦路(今延安中路)明德里三楼,家小七人皆仰给于方介堪一手。 时方氏参与书画社团及展览活动十分活跃,并以余暇编撰《玺印文综》、《古印印汇》等,生活亦属安定。日军侵华,又逢父卒妻病,离沪回乡数年,生计迫促,遂发生获友人谢稚柳、张大千周济等事情。抗战胜利后,返沪重振艺事,并举办个展,方还清宿债。

主事经营(多为文化企业)而又具众艺之长,如吴隐、张鲁盦、吴振平、钱君匋、秦康祥等在海上印人群体中为数不多。这一类型,在当时几乎完全不以印艺为生计。如张、秦两人性喜刻印与收藏印学资料,收藏古印或印谱并为海上之冠。钱君匋在供职开明书店、神州国光社后自营万叶书店,以善于经营,业绩较好。兼作书籍装帧,有“钱封面”之誉。1936年在《艺文杂志》悬例论印。1933年,钱氏以1000银元购买家乡屠甸酱园滨房屋一幢,并土地十二亩。1943年购入天潼路二开间上下层楼为店舍。1945年又迁入新购南昌路三层楼房(新式里弄)作为营业之用。

1947年、1948年连续两年与徐菊庵举办两人书画篆刻展,鬻艺渐丰。至1954年,又以黄金250两购置、装修重庆路4层楼一幢,以为家居。 历年中并购藏可观的名家书画印章。钱君匋的经济生活显属丰裕之列。

海上鬻艺生活并非尽是坦途。后期来沪就学或游艺的书画家、印人,面对的是艺术圈内老辈风流,先声夺人,留给资历尚浅一代的空间毕竟有限。沙孟海在1926年订出的润例中坦陈“文若橐笔食力,薄游沪上三年于兹矣。……家故贫薄,赡生多阕,阖门十口,恃此微躯”。透出寒士生活的苦况。而上海1930年代的生活费用,已在国内处于顶尖水平,超出日本东京。 如果没有稳定的职业而又无充分的艺事收入,则生活压力是可想而知的。故一部分人经历了海上艺术风气的浸淫和市场的洗礼后,悄然而去。我们在不同时期的报刊上的刻印启事中,也可以捉摸到来去匆匆的身影。如邓尔雅、谭泽闓、寿石工、徐文镜、郭宜盦、李钟、张金石、肖娴等。当然,流动并非尽是英雄失路,游子还乡和蝉曳别枝也都是聚散的原因。如1928年潘天寿转任西湖艺术院教职,1930年代初沙孟海南下广州就聘中山大学。抗战时期朱尊一、简经纶、诸乐三等也离开上海。海人篆刻群体始终是处于双向流动之中。

神州光复后,沪上以庆贺抗战胜利为主题的书画篆刻展览、展销纷纷举办,创作一度又趋活跃,如邓散木、顿立夫、高甜心夫妇、钱君匋、陈大羽等个人展纷纷推出,显然亦抱有重聚人气的预期。1945年,王福厂刻印达1109方,创25年中最高纪录。但未几内战又起,经济振荡,数年中物价腾涨,货币贬值,篆刻家的润例随之变动频促。高甜心夫妇在《申报》1946年5月8日刊出润格为每印2万元法币;邹梦禅1948年11月重定润金,每字金圆券20元,次月十日即改作五倍计算;1948年8月币制改革后,邓散木更订印例每字金圆券4元,十二月初十起改按30倍计算。白蕉在1948年2月之前的一年内重订润例25次,货币贬值速率无法预测,润金的实际币值必难稳定,遂改润金以生活指数计算。 在此背后,不难看到艺术家惶恐不安,疲于奔走的状况,也不难体味艺术家面临的无奈与辛酸。国立院校教师“订不起报、买不起书、吃不起饭”,民生凋敝之下,书画篆刻市场急剧萧条,篆刻家的铁笔生涯自然也飘忽不定,有的进入家计无着的境地。《中国印学年表》记此数年印事,仅若干印人自辑印谱十几种而已,无复上世纪二三十年代景象。部分篆刻家也在此际星流云散。

海上篆刻家群体的创作活动与经济生活,终于走出了流金岁月。

清末至20世纪40年代海上篆刻家介入艺术商品化潮流,曾经带来空前的创作繁荣与群体扩展。篆刻家本身从中实现了艺术劳动的经济价值,不同层次的印人以此作为生活来源之一甚至全部。但海上篆刻家的生活状况和他们双重职业表明,它在整体上的依附地位仍然没有改变,并不具备完全依赖艺术生产满足生存需要的自由艺术家群体的性质。

结语

海上印学与篆刻家群体在不到半个世纪时间里异峰突起,是近现代文化史上的一个特殊现象。它的出现与这座城市的迅速崛起及其在近代史上的经济文化地位凸显是密切相关的。艺术家自我风格的追求与发展,海上文化环境无异是一个风云际会。篆刻集社、展览、印学资料文献出版都在这一阶段达到空前活跃密集程度。篆刻作为一种文化传统在此期形成了从未有过的强势社会渗透力。

海上篆刻在1880年至1940年代之间经历了一个繁盛期,又不断向外辐射巨大的能量。这个群体构成与风格都是一个开放性很强的体系。存在着明显的双向流动。印人与周围地区特别是浙、苏两省的中心城市往来频繁,海上一些流派风格本身是由移居海上的外地印家传入的,通过融汇吐纳,回流与播迁的印人也将在海上所获得的风习传播到各地。毫无疑问,双向的流动促进了印坛的繁荣与艺术风格的共振。没有一个都市同时存在谱系如此众多的流派格局。

本文对此期篆刻流派风格未作论析,但只需稍稍对近百年海上篆刻艺术风格作一浏览,即可发现它与周边地区呈现无差别状态,并无特定的风格边界,移民城市的特点使受众对风格迥异、性格不一的篆刻艺术家具有很大的兼容性,雅俗共赏,多种风格并存。清末至20世纪上半叶海上存在的印风流派与特立独行的个性印家,风格衍变生成的速度加快,已经远非原有的徽宗、浙宗、歙派、邓派等概念可以涵盖。在一个都市的短暂时期内形成这样的多元化发展态势,既是众多艺术家个性张扬的结果,也与都市民众的艺术鉴赏水平有关。但它还有一系列的其他因素,特别是更深入层面的因素,也不是在本文格局内能够充分表述的。商业化、世俗化的价值取向若隐若显地影响着印人的艺术活动与创作,影响着印风的时尚,对于艺术的负面作用当然也难以避免。大量印信类型的文字题材与约定形式的限制,也会使艺术家同一创作手法不断复制,在一定程度上抑制了艺术家精神自由。

海上社会经济文化的地位,对篆刻家本身的成就、风格与名望,具有强势的提升力和传播力。可以说,在这样一个平台上能够创造的艺术高度,实际上就是整个时代的高度。这是此期众多海上印家具有超地域影响的重要原因。一个难以回避的结论是:一批早期篆刻人才如果没有经过这一方热土的洗礼,艺术史上便没有现在他们的地位;同样,近现代上海如果没有吸纳这些艺术人才的生态条件,也就没有今天我们面对的海上篆刻现象。■

(未完待续。本文作者系上海博物馆研究员,原文有注释,发表未收录。)

闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢敃鈧壕鍦磽娴h偂鎴濃枍閻樺厖绻嗛柕鍫濆€告禍鎯ь渻閵堝骸浜濈紒璇茬墦閵嗕礁鈻庨幘鏉戔偓閿嬨亜閹哄棗浜惧銈呴缁绘ê顫忓ú顏勭閹兼番鍨婚崣鍕⒑閸涘﹥绀冮拑杈╃磼閸屾稑绗掗柍钘夘樀婵偓闁挎稑瀚铏節閻㈤潧浠﹂柛銊ョ埣閹柉顦归柟顕嗙節椤㈡盯鎮欑€电ǹ骞嶆俊銈囧Х閸嬫盯鎮樺┑瀣€舵い蹇撶墛閻撴瑧鈧懓瀚晶妤呭吹閸モ斁鍋撳▓鍨灍闁瑰憡濞婇獮鍐閵堝懎绐涙繝鐢靛Т閸熸澘危閺囥垺鈷掑ù锝堟閸氱懓鈹戦鐐毈鐎规洘绻堝鎾偐閻㈡妲稿┑鐘垫暩婵潙煤閵忋倕鐒垫い鎺嗗亾闁稿﹤娼″畷娲焺閸愵煈鍤ら梺鍛婎殘閸嬬偟鎷归敓鐘崇厓鐟滄粓宕滈妸褏绀婇柛鈩冡缚椤╁弶绻濇繝鍌滃缂佲偓閸屾埃鏀介柣妯诲絻椤忣偆鐥崜褍甯堕棁澶愭煥濠靛棭妲规繛鎳峰啠鏀介梽鍥р枍閿濆洦顫曢柟鐑橆殔閻淇婇姘儓缂佷緡鍣i幃妤冩喆閸曨剛锛橀梺鍛婃煥閻線鎮橀幒妤佲拺闁稿繗鍋愰妶鎾煛閸涱喚鐭掓鐐叉閺佹劙宕ㄩ崒娑欘棃闁诡喒鏅犲Λ鍐ㄢ槈濡ゅ啯宕熼梻鍌欐祰椤曆呮崲閹寸姵宕查柛顐犲劤瀹撲礁顭块懜闈涘闁哄懏鎮傞弻锝呂熼崫鍕瘣闂佸憡鎼╅崣鍐潖閾忕懓瀵查柡鍥╁仜閳峰鈹戦悙鎻掔骇缂佽瀚崚鎺楀醇閳垛晛浜鹃柨婵嗛閺嬬喖鏌涚€e墎绉柡灞剧洴婵$兘骞嬪┑鍥ф闂佹剚浜為弫璇差潖閾忓湱纾兼俊顖氱毞濡劑姊虹粙鎸庢崳闁轰浇顕ч锝夘敃閵忊晛鎮戦梺鍛婁緱閸ㄥ崬鈻撻弴銏♀拺闁告稑锕ゆ慨鍫ユ煕鎼粹€虫毐闁崇粯鎹囧濠氬Ψ閿旇瀚奸梻浣告啞缁嬫垿鏁冮妷褏鐭嗛柍褜鍓熷娲濞戞瑥顦╃€光偓閿濆牊纭堕柛鎺撳浮椤㈡﹢濮€閻樼绱叉繝鐢靛█濞佳呪偓姘间簻鏁堟俊銈呮噺閳锋垿鏌i悢绋款棆濞寸姰鍨介幃妤€顫濋悡搴㈢亾婵犮垼顫夊ú鐔煎极閹剧粯鏅搁柨鐕傛嫹闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸撲礁鍨濇い鏍仜缁€澶嬩繆閵堝懏鍣圭紒鐘靛█閺岀喖骞戦幇闈涙闂佸憡淇洪~澶愬Φ閸曨垰绫嶉柛銉仢閹捐秮鐟扳攦閸喒鍋撻弽顐e床婵炴垯鍨圭粻锝夋煟韫囨梹銇熷ù婊勭矒椤㈡岸鏁愭径濠勵唴闂佸吋浜介崕杈ㄧ椤栫偞鈷戦柟鑲╁仜閸斻倝鏌涜箛鏂嗩亪鈥栨繝鍥舵晪闁逞屽墴瀵鈽夊▎鎰妳濡炪倖鐗楃粙鎴︻敂閿燂拷