文|韩索虏

1901 年 4 月 20 日早晨,著名匈牙利裔英国探险家兼考古学家斯坦因,走进和阗直隶州(今和田)的州衙大门,会见时任和阗直隶州知州的潘震。斯坦因前一天才结束塔里木沙漠探险,路上曾接连遭遇沙尘暴与倾盆大雨,身体极为不适且相当疲劳。

马克·奥莱尔·斯坦因爵士(Sir Marc Aurel Stein)

马克·奥莱尔·斯坦因爵士(Sir Marc Aurel Stein)斯坦因之所以刚刚落脚就去面见他称为‘潘大人’(Pan Dārin)的清朝官员,是因为他得到消息说:他一直想要见的那个人,终于又在和阗附近出现了。

▍潘大人和他两个儿子的合影

▍潘大人和他两个儿子的合影只要能够见到那个人,多年的疑问和徒劳无功的搜寻就一定会有一个解答。

这时的斯坦因,只知道这个神龙见首不见尾的人物,是一个非常普通的和阗本地维吾尔人,平时以向西方探险者贩卖从古代遗址中找到的文物为生。

而斯坦因想向他询问的问题就是:你到底是何方神圣,能够造出接连骗过无数专业文字和考古学家的伪造‘出土文书’?

这时的斯坦因不知道的是:这个造出了包括数种文字的‘古文书’的人,不但其貌不扬,还是一个彻彻底底的文盲。这个人叫斯拉木·阿洪(Islām ākhūn)。

猎捕目标:赤脚医生

斯坦因到和阗后便结识了当地的清朝官员潘震。

这位知州潘大人对斯坦因自始至终都十分友好,不但多次在他的府衙里款待斯坦因,还为他添置了旅途中所需要的补给品。

潘震甚至还帮斯坦因写信给他探险途中经过的地区的同僚官员,请求他们支持斯坦因的探险。

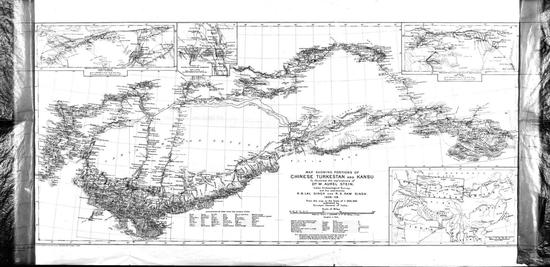

斯坦因绘制的新疆与甘肃地区地图

斯坦因绘制的新疆与甘肃地区地图斯坦因对潘震也颇为敬重和信任,这次他去拜访潘震,部分是为了跟他交流在和阗附近的考古探险的进展。

更重要的是,他迫切希望潘震能够帮助他抓到斯拉木·阿洪。毕竟他的第一次沙漠探险已经结束,很快就要离开新疆返回英国,而这次能亲眼见到斯拉木·阿洪的机会,绝不能错过。

经过斯坦因的一番恳切劝说,潘震许诺一定会帮他抓住这个维吾尔人。

斯坦因还劝潘大人一定要低调谨慎行事,以免被正在和阗一带活动的斯拉木·阿洪探听到风声逃之夭夭。

1901 年 4 月 25 日上午,斯坦因终于见到了被押解到和阗的斯拉木·阿洪,后者是在路过和阗附近的策勒时,被搜捕他的人抓到的。

这时的斯拉木·阿洪,已经从一名古物贩子变成一名行走江湖的传统草药医生(又称‘哈基姆’,源于阿拉伯语 ???? Hakīm,即‘智者’或‘医生’之意)。

与斯拉木·阿洪一起被押送到斯坦因面前的,还有他平时行医所携带的药箱,以及一些看似古旧的纸片。

在斯拉木·阿洪的药匣子里,斯坦因发现了几片法语小说的残页。据他推测,这些写着当地人看不懂的文字的纸片,很可能被斯拉木·阿洪当作具有神奇疗效的符咒或祷文,用来蒙骗求他治病的人。斯拉木·阿洪甚至还可能会把这些写着字的纸弄碎做药,哄骗病人吞服下去。

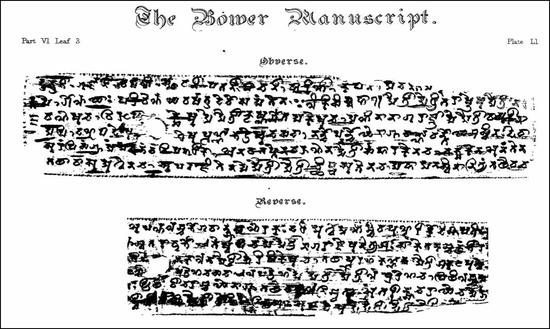

至于那些奇怪的纸片,则都是经过人工处理过的。纸片上面印着的符号与斯坦因之前在喀什噶尔市场上见过的‘未知古文字’完全相同。除此之外,还有一片抄有手写字符的、伪造时间较早的赝品古文书。

就是类似这样的纸片

就是类似这样的纸片斯坦因当即决定从眼前这个人口中挖出此前一系列古文书造假事件的真相。

拖延不决的审讯

斯拉木·阿洪虽然目不识丁,却十分聪明狡诈。他一上来就痛快地承认,在 1898 年夏天为英国人迪希上尉的考古探险团带路时,他曾仿照迪希的笔迹伪造过一张看起来好像是用洋文写成的便条,从不认识英文的当地长老手中骗了一笔钱。

迪希上尉在考察新疆和西藏地区时的留影

迪希上尉在考察新疆和西藏地区时的留影然而一说到伪造假冒古文书的事情,斯拉木·阿洪就坚称这跟他毫无关系。他只不过是一个中间商,从三个和阗人那里贩运一些古文书到喀什噶尔去卖。

至于那三个骗子,据他说,有两个为了避风头,早就分别跑去了叶尔羌和阿克苏;而最后一个不知道叫什么的人则躲得更彻底——他死了。

斯拉木·阿洪的供词让斯坦因十分失望。斯拉木·阿洪伪造英国军官笔迹骗钱的事,斯坦因早已知道。他还知道斯拉木·阿洪后来事情败露,被当地衙门处以戴枷示众的刑罚。

斯坦因猜测,斯拉木·阿洪可能是害怕一旦说出真相就会像上一次那样遭受残酷刑罚。于是他向斯拉木·阿洪保证,绝不会刑讯逼供,更不会在事后将他交给衙门判罪。

然而,一心以为斯坦因奈何不了他的斯拉木·阿洪,依旧声称自己是完全无辜的,跟那些伪造‘古文书’的行为毫无牵连,甚至根本没有去过他向人兜售‘古文书’时曾提到过的那些‘古代遗迹’。

面对斯拉姆·阿洪的狡辩,斯坦因继续问讯并不断抛出更多证据。终于,在第三次‘提审’时,面对着斯坦因传来作证的目击者以及更加详细的文字证据,斯拉木·阿洪招供了。

被骗的专家

斯拉木·阿洪的招供究竟有多么重要,足以让斯坦因用尽浑身解数一定要赶在离开新疆之前得到?

其中的原委还得要从十一年前的那个夏天说起。

1890 年 8 月 16 日,时任英国情报部门中尉的汉密尔顿·鲍威尔(Hamilton Bower)在英属印度城市西姆拉拜访了在古代中亚与印度语言文字研究领域颇有名气的德裔英国学者奥古斯都·鲁道夫·霍恩雷(Augustus Rudolf Hoernle)。

后来一路升任少将并被封为爵士的汉密尔顿·鲍威尔

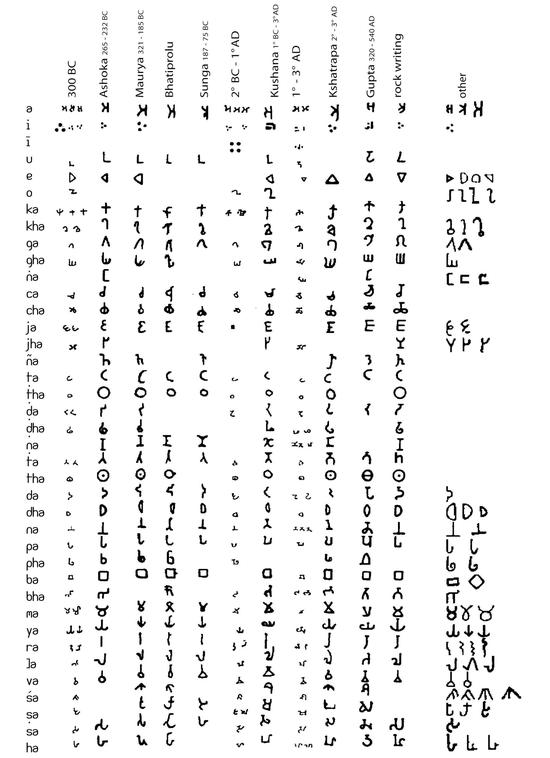

后来一路升任少将并被封为爵士的汉密尔顿·鲍威尔鲍威尔此行带来了一些看起来十分古老的手稿,这些手稿是抄写在桦树皮上的,上面写着他不认识的古代文字。

鲍威尔是在新疆南部追捕一名杀人凶犯时,无意间从当地维吾尔人手中购买到这些手稿的。在返回印度后,鲍威尔立刻找到了霍恩雷,希望他能够识别和翻译这些手稿上面的文字。

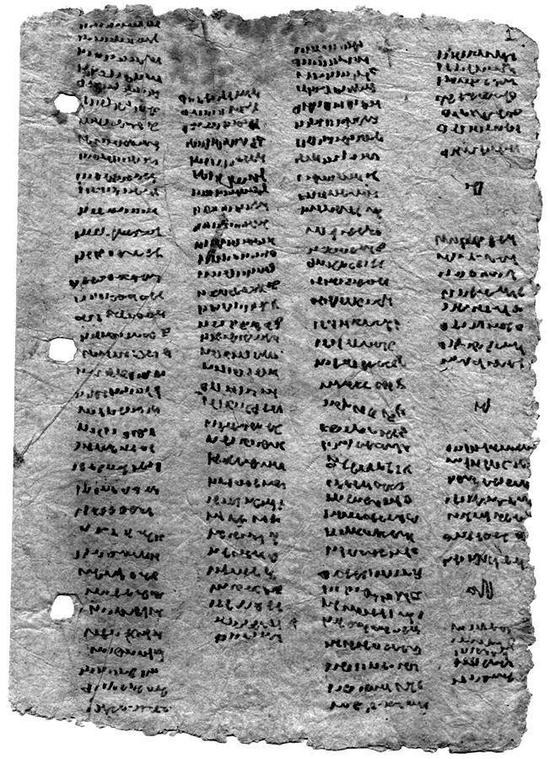

霍恩雷经过研究发现,鲍威尔交给他的这些古代文书,是用古印度笈多时代(约公元 4 至 6 世纪)通行于印度和中亚地区的中晚期婆罗米字母拼写的梵语经书。

不同时期婆罗米文字母表的演变

不同时期婆罗米文字母表的演变这个抄本,是一部此前从未发现过的、已失传千年以上的古印度传统医学‘阿育吠陀’(Ayuverda)的典籍。

这部在新疆塔里木沙漠边缘发现的‘鲍威尔写本’,一经公布,立刻在西方世界引起了一阵中亚探险热。

‘鲍威尔写本’中的两页

‘鲍威尔写本’中的两页一时间,包括英国、法国、俄国、日本在内的众多国家纷纷派出探险队,到包括新疆在内的中亚地区开展考古探险,希望能在探险途中发现更多更有价值的古代文书。

19 世纪末 20 世纪初的中亚,正是英俄两国为了争夺亚欧大陆中央‘轴心地带’进而争夺世界霸权而展开‘大博弈’的舞台。

英国和俄国为了在中亚地区拓展自己的势力、稳固自己的根基,在几乎每一个领域明争暗斗。在勘探中亚地区地形、考察发掘中亚地区古迹、收藏中亚地区出土文物方面,更是不例外。

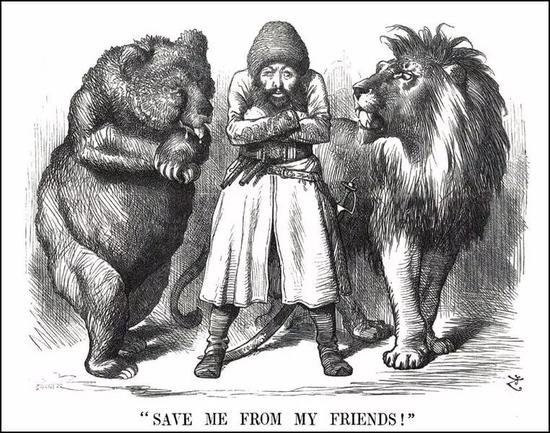

描绘大博弈时代的亚洲国家(这里为阿富汗)夹在英(狮子)俄(熊)两大帝国之间并同时被二者欺压的漫画。图下方的文字是‘从我的朋友们手中救救我!’

描绘大博弈时代的亚洲国家(这里为阿富汗)夹在英(狮子)俄(熊)两大帝国之间并同时被二者欺压的漫画。图下方的文字是‘从我的朋友们手中救救我!’19 世纪末同时驻扎在喀什噶尔的俄国总领事和英国常驻代表,就在分头收集尽可能多地中亚古物,源源不断地运回自己本国,交给专家研究,以求在出土文物方面,为自己的国家占得‘大博弈’的先机。

1895 年,英国驻喀什噶尔代表处的临时负责人孟西·阿赫迈德·丁从本地人手中收购了一些古文书。在英国驻喀什噶尔领事马继业返回喀什噶尔后,这些古文书被进呈给他。

这位马继业领事的英文名叫乔治·马戛尔尼(George Macartney),从父系来说,他是那位曾在乾隆年间到访过中国的马戛尔尼伯爵的同族远亲。

马继业的父亲是英国驻华使节马格里(Halliday Macartney),当年在上海参加对抗太平天国的‘常胜军’时,收留并迎娶了太平天国纳王郜云官的女儿(一说是侄女),也就是后来马继业的母亲。另据一些英国报纸称,马继业的‘教父’,就是大名鼎鼎的李鸿章。

斯坦因在 1900 至 1901 年左右为马继业拍摄的照片,可以明显看出他的中英混血长相特征

斯坦因在 1900 至 1901 年左右为马继业拍摄的照片,可以明显看出他的中英混血长相特征凭借着中英混血的身份背景、流利的汉语、以及对中国文化与习俗的熟悉,马继业在喀什噶尔可谓如鱼得水,事事领先于他的竞争者——俄国驻喀什噶尔总领事尼古拉·彼得罗夫斯基(Nikolai Petrovsky)。

马继业一直热衷于搜罗各种新疆中亚文物,特别是写有文字的古文书。他陆续收集过不少由汉文、婆罗米文、突厥文、阿拉伯文、吐火罗文、以及于阗文写成的文书。

不过,饶是马继业见多识广,却依旧不认得眼前这些古文书上面的手写体文字,只觉得很类似‘鲍威尔写本’上的婆罗米文。

除此之外,不同手稿的版式和装订手法也不尽相同,看起来与之前出土的那些古文书几乎没有什么两样。

于是马继业决定将这些文书寄给更加专业的学者仔细研究并尝试释读。他选择的人,就是几年前因为破译了‘鲍威尔写本’而名声大噪的霍恩雷。

这时的霍恩雷已经迁居到英属印度的加尔各答,在孟加拉亚洲协会继续他的古文字研究事业。在收到马继业寄来的古文书后,霍恩雷立刻开始了破译工作。

然而,直到 1897 年,苦苦破译了将近三年的霍恩雷面对这些古文书仍旧是一筹莫展。这些手稿看起来明明是一部完整的古文书,其中也还能辨识出一些也许是用来拼写于阗语的婆罗米字母。尽管如此,手稿中的大部分文字却一直难以破译。

霍恩雷只好先将自己第一阶段的研究成果整理成了一篇文书解读报告。不过实际上,第一阶段的解读根本没有获得任何有用的成果。

在报告中,霍恩雷甚至开始怀疑自己的学术水平,他不无沮丧地写道:

所写文字对我来说是相当未知的,或者是因为我知识有所欠缺以至于不能在定期公务中抽出的贫乏闲暇中做一个准备充分的解读。。。 我希望在我的那些把中亚语言作为其专长的劳动者当中,也许有人能识别这些稀奇文书的文字和语言。

就在霍恩雷继续苦苦煎熬的时候,马继业又从喀什噶尔寄来了更多写有未知文字的文书交给他破解。硬着头皮继续干下去的霍恩雷,这次总算有了一些头绪。

在他 1899 年发表的第二份文书解读报告中,霍恩雷根据自己能够认出的文字,将这些文书分为九种,其中包括用类似佉卢文、印度婆罗米文、中亚婆罗米文、藏文、汉文、回鹘文、波斯文、阿拉伯文、阿拉米文、以及希腊文等文字的符号写成的文书。

不过,霍恩雷能够做到的,也就只有这些了。这些手抄或者木版印刷的古文书上的文字,依旧没有办法整体释读出来。

一定要抓住他!

令英国人没有想到的是,就在马继业收集这些用未知文字写成的古文书并源源不断寄给身在印度的霍恩雷的同时,俄国驻喀什噶尔总领事馆也开始从当地大量收购一些手抄或印刷的古文书。

这些古文书上面有着不可索解的文字,并同样被送回俄国研究和破译。这其中最令俄国专家迷惑不解的,就是在这些文书中经常出现的类似俄文西里尔字母或者倒写的俄文字母的字符,这个‘时空错乱’现象怎么也无法得到一个合理的解释。

与此同时,质疑这些写有不知名文字的古文书真伪的声音也开始出现。质疑者的主要矛头都指向这批古文书那天书一般奇特难解的文字、众多的出土数量、异常良好的保存状况、没头没尾的突然出现、以及奇怪的装订方式。

这其中,瑞典传教士马格努斯·贝克隆德(Magnus B?cklund)是最激烈的怀疑者。他还进一步提出,他自己就在喀什噶尔遇见过一个叫斯拉木·阿洪的人,向他兜售几乎一模一样的古文书。

而另一个怀疑者,就是斯坦因本人。

在和阗考察初期,斯坦因也听说过这个叫斯拉木·阿洪的人以及他手中的古文书。

一开始,斯坦因也以为自己发现了不少珍稀文物甚至此前未曾见到过的古文字资料,还辗转从斯拉木·阿洪的同伙那里买来不少纸张粗糙发黄、稍有残缺、略带烧灼痕迹、上面写有简单符号的古代于阗文抄本。

然而斯坦因发现,斯拉木·阿洪及其同伙居然能够源源不断地为他供应各种古文字抄本,甚至能够根据斯坦因的需要,为他提供各种古代文书抄本。

更让斯坦因起疑的是,在他亲自考察于阗古城遗迹期间,也发掘出过一些古于阗文手稿。然而,这些手稿与斯拉木·阿洪出售给他的那些没有任何相似之处,当地居民也根本不知道遗址里能够找到这些东西。

斯坦因的怀疑日渐增长,与此同时,他又听说著名瑞典探险家兼考古学家斯文·赫定也曾经从类似斯拉木·阿洪的人手中购买过一模一样的古抄本。

与斯坦因齐名的斯文·赫定

与斯坦因齐名的斯文·赫定斯坦因自身的怀疑和见闻、马格努斯·贝克隆德的怀疑与描述、斯文·赫定的类似经历、加上喀什噶尔方面的信息,所有这些关于疑似伪造古文书的的线索,最后全都汇集到了一个人身上。

斯拉木·阿洪,一定要抓住他!

天才的作伪者

霍恩雷仍然不愿意相信他手上这些研究了五年的古代文书会是几个维吾尔文盲制造出来的假货。

他以一个中亚语言文字方面权威学者的身份,坚持认为一切对这些古文书真实性的怀疑都是无稽之谈。在第二份释读报告中,霍恩雷写道:

斯拉木·阿洪和他的文盲同伙怎么能被认为有必要的创造力来设计出这些文字呢?。。。 总而言之,我根据现有的信息得出的结论是:这些文字是真实的,并且搜集来的大多数(如果不是全部的话)印刷品也是真正的古物,如果有伪造的,也只能是真实文书的复制品。

不仅如此,霍恩雷还巨细靡遗地将斯拉木·阿洪在向马继业等人兜售他手上的古文书时对文书的发现地点与发现过程的描述记录了下来,并且把寄给自己破译的古文书全都拍下照片,制作成了图版。

当斯坦因一点一点跟眼前的斯拉木·阿洪展示并解释这些被霍恩雷细心保存并系统整理过的铁证时,斯拉木·阿洪终于屈服了。

但出乎斯坦因意料的是,让斯拉木·阿洪露出破绽的,竟然是因为他已经把自己向别人描述的如何在沙漠于阗遗址中找到这些文书的经历忘得一干二净。

不过,一旦开始招供,斯拉木·阿洪就把一切都交代了出来。

据斯拉木·阿洪说,1894 年以前,他以从和阗附近的村子里收集和倒卖古代钱币、印章等古董为生。

大约在 1894 年左右,他从几个阿富汗商人口中听说,印度的白人‘老爷’们喜欢带有文字的古代手抄本。这个买卖,大有赚头。

虽然和阗附近的遗址中确实出土过一些这样的古代抄本,然而斯拉木·阿洪不想冒险进入塔克拉玛干大沙漠,费力不讨好地搜寻古文书残片。

但与此同时,斯拉木·阿洪又十分想从洋大人手中赚一笔。于是,他决定制造假文书卖给西方人。

于是,斯拉木·阿洪找来了几个帮手,就是他上面提到的或跑路或已经‘死了’的那三个人。斯拉木·阿洪主要负责对接英国人方面的‘业务’,而他的一个叫做依不拉音·穆拉(Ibrahim Mullah)的同伙,则负责对接俄国人方面的‘业务’。

俄国总领事彼得罗夫斯基收集到的那些‘古文书’、斯坦因最早从一个俄国亚美尼亚人手中获得的桦树皮‘古文书’、霍恩雷以为是写有‘希腊文’字母(其实是零散的俄文字母)的‘古文书’、以及令俄国专家大为头疼的‘俄文古文书’其实全都出自这个只认识几个俄文字母的文盲依不拉音·穆拉之手。

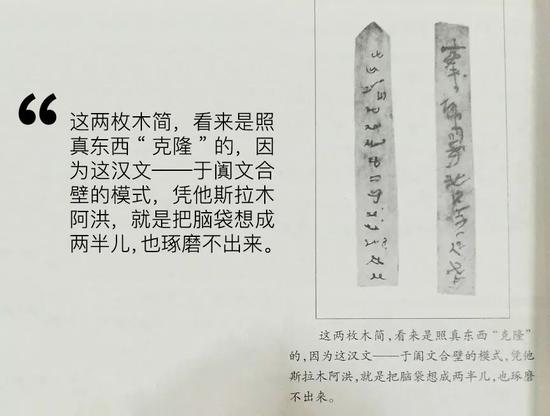

斯拉木·阿洪还曾经伪造过‘汉字’竹木简,只不过上面的‘汉字’中国人完全看不懂 / 图自:《亲临秘境:新疆探险史图说》

斯拉木·阿洪还曾经伪造过‘汉字’竹木简,只不过上面的‘汉字’中国人完全看不懂 / 图自:《亲临秘境:新疆探险史图说》斯拉木·阿洪和他的同伙把他们的古文书伪造‘加工厂’安在了和阗。在最开始的时候,他们一个字一个字地从附近古代遗址中出土的真品古文书上面把草体婆罗米文手抄临摹下来。

虽然这些早期伪造品上的文字也并不包括有意义的整句或整段话,但毕竟是从真品上临摹下来的,因此还是能够识别出零星有意义的词汇。而这就足以骗过包括霍恩雷在内的欧洲语言文字专家们的眼睛。

这些早期伪造品,不但被大英博物馆收藏,更是被俄罗斯皇家科学院收藏并研究,其中一个复制品还被斯文·赫定当作真品记载在了他的著作《穿过亚洲》的德文版中。

斯拉木·阿洪发现,他和同伙伪造出的手稿十分热销。另一方面,他还发现购买这些手稿的西方人根本看不懂上面的文字。

于是,为了提高‘生产效率’,斯拉木·阿洪决定不再从出土的真品手稿上临摹文字,而是干脆让大家充分发挥主观能动性,各自随意造出些符号抄到纸上。

又过了一阵子,斯拉木·阿洪发现即便是放任人们随意瞎写,纯手抄的效率依旧很低。于是,斯拉木·阿洪和他的同伙研发出了效率更高的方法:雕版印刷。

采用了雕版印刷技术的斯拉木·阿洪伪造古文书,其一般特点就是:体积大、数量多、‘文字’基本上就是几组符号的无限重复。

斯拉木·阿洪雕版印刷本‘古文书’

斯拉木·阿洪雕版印刷本‘古文书’至于用于制造赝品古文书的‘古纸’,据斯拉木·阿洪向斯坦因交代,全都是就地取材,纯手工制作。

和阗作为新疆地区主要的造纸中心,纸张非常易得。将这些纸张用杨柳枝泡水产生出来的染料染成黄色或浅棕色,之后再在上面写上或印上‘文字’。

写了‘字’的纸则会放在火上熏烤,以进一步做旧。最后,在装订起来的纸页之间随意撒上些沙漠中的细沙,就能产生一种这些‘古文书’都在沙漠中经过了长期掩埋的效果。

大英博物馆馆藏的一册装订好的斯拉木·阿洪版‘古文书’

大英博物馆馆藏的一册装订好的斯拉木·阿洪版‘古文书’斯拉木·阿洪和他的同伙都是文盲,完全看不懂婆罗米文、古于阗文或者任何一种古文字。但他们凭借自己对真品古文书上面文字的印象、对出土文物样式的理解、以及对西方人需求的揣测,硬是跟同伙造出了一本又一本‘古文书’。

这些‘古文书’最终成品的乱真度非常之高,连常见于中亚文书上的印章与花押的样式都被仿冒得惟妙惟肖,斯拉木·阿洪甚至会把真品上的花押移植到伪造品上去。

穿越时光的骗局

听到这一系列叙述的斯坦因恍然大悟,此前关于这些‘古文书’的一切疑点和谜团到这时都已全部得到了解释。在感到震惊的同时,斯坦因甚至对这些古物伪造者们产生了一丝钦佩。

另一方面,斯坦因决心把这件事情的来龙去脉公之于众。他非常自信的认为,经过自己的这一番审讯和宣扬,加上斯拉木·阿洪那时已经停止伪造新的古文书,以后不会再有人会继续受骗了。于是他决定向知州潘震求情,放过斯拉木·阿洪一马。

然而斯坦因想错了。直到上述事件过去将近 30 年后,依旧有人被斯拉木·阿洪留下的那些古文书所骗。

1929 年 5 月 9 日,中国研究西域和中亚的资深考古学家、当时任教于北京大学的黄文弼教授,在参加中国和瑞典合办的西北考察团新疆考古工作途中,路经和阗地区。

在那里,黄文弼向当地人购买了一些他命名为‘古和阗文印本’的活字雕版印刷古文书。

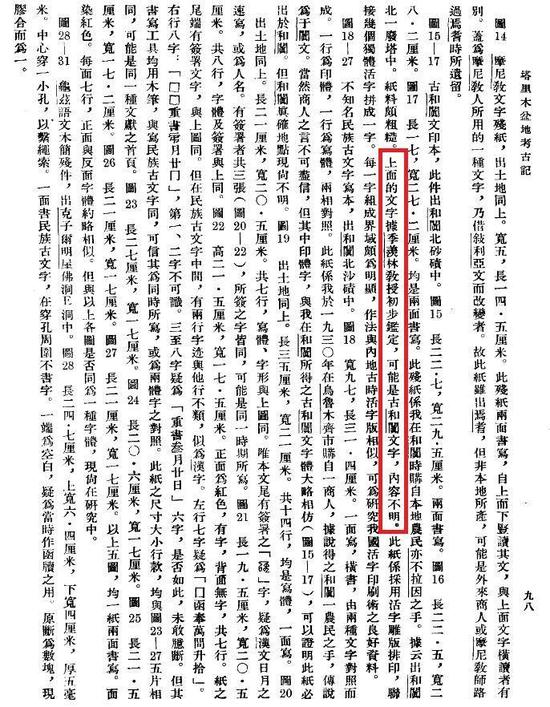

▍《黄文弼蒙新考察日记(1927-1930)》中记载的黄文弼向当地人购买‘古和阗文印本’的经过

根据这些印刷品古文书,黄文弼推测古代西域地区雕版印刷技术发展的时间很早,甚至有可能将中国发明与广泛应用活字雕版技术的时间大大提前。

黄文弼在返回北京后,还曾特地将他在新疆时收集到的这些‘古和阗文印本’拿去找季羡林鉴定。据黄文弼在自己的著作中称,这些文字‘据季羡林教授初步鉴定,可能是古和阗文字,内容不明’。

季羡林似乎根本没有听说过斯坦因追踪和审讯斯拉木·阿洪的事迹,更可能没有读过斯坦因记载有关斯拉木·阿洪造假事件的两本书。相信季羡林权威性的黄文弼,就将这些古文书一并收录到了他的《塔里木盆地考古记》中。

直到若干年后的 1959 年,黄文弼买到的‘古文书’实际上是斯拉木·阿洪遗留下来的伪造品的事实,才又被季羡林的老师、德国印度学家瓦尔德施密特(Ernst Waldschmidt)在他给黄文弼《塔里木盆地考古记》写的书评中揭露了出来:

黄文弼书中收录的这些文书跟包括于阗文在内的所有古代文字都完全不同,而且将近 1000 多个字符的文书全都由四个不断重复的‘词组’组成,根本没有任何意义,实际上就是拿几块像印章一样的‘活字雕版’反复在纸上印出来的。

恩斯特·瓦尔德施密特,其名又意译为林冶,季羡林在德国哥廷根大学留学时跟随他学习梵文、巴利文与佛学

恩斯特·瓦尔德施密特,其名又意译为林冶,季羡林在德国哥廷根大学留学时跟随他学习梵文、巴利文与佛学1992 年 10 月,中国学者李恺在论文《〈塔里木盆地考古记〉刊布的 14 件文书考辨》中,再一次指出,黄文弼经季羡林鉴定后收录在《塔里木盆地考古记》中的‘古和阗文印本’和‘不知名民族古文字写本’,都是斯拉木·阿洪遗留下来的伪造文物。

刊载在黄文弼《塔里木盆地考古记》中,后经考证为斯拉木·阿洪伪造品的‘古文书’/ 图自:黄文弼《塔里木盆地考古记》

刊载在黄文弼《塔里木盆地考古记》中,后经考证为斯拉木·阿洪伪造品的‘古文书’/ 图自:黄文弼《塔里木盆地考古记》尾声

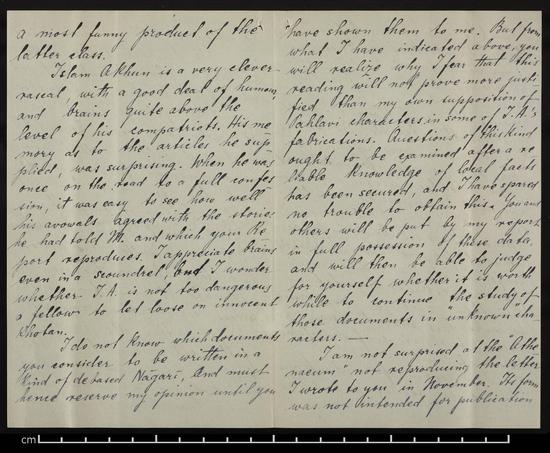

1901 年 7 月,斯坦因在英国牛津自己的家中会见了霍恩雷,后者对于自己被愚弄颇感惭愧,并希望能够销毁或撤回自己的两篇释读报告,以避免声誉进一步扫地。

斯坦因写给霍恩雷的信件,信中斯坦因叙述了他追捕并审讯斯拉木·阿洪的情况

斯坦因写给霍恩雷的信件,信中斯坦因叙述了他追捕并审讯斯拉木·阿洪的情况然而由于报告已经先后在《孟加拉亚洲协会杂志》上发表,不承认已经是不可能的了。于是霍恩雷只好在第二份报告发表前对其做出了修改。

此外,斯坦因又把一些真品于阗文写本交给了霍恩雷释读,最终释读成功并顺利发表。经过这一系列的补救,霍恩雷总算挽回了一些面子。

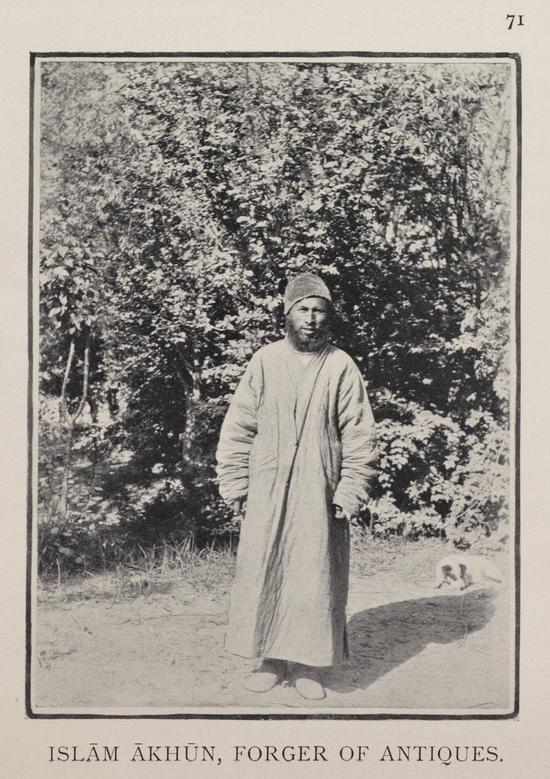

至于斯拉木·阿洪,在被斯坦因审问出真相并得到宽恕后,反倒请求斯坦因带他去欧洲。斯坦因表示拒绝,但给斯拉木·阿洪拍摄了一张照片,后来发表在记载他和阗地区考察的著作《古代和阗》中。

斯坦因拍摄的斯拉木·阿洪的照片,也是他在这个世界上留下的最后的印记。照片下方写着:‘斯拉木·阿洪,古物伪造者。’

斯坦因拍摄的斯拉木·阿洪的照片,也是他在这个世界上留下的最后的印记。照片下方写着:‘斯拉木·阿洪,古物伪造者。’在此之后,斯拉木·阿洪彻底在历史上销声匿迹。这个伪造赝品古文书骗过了包括马继业、霍恩雷、斯文·赫定、斯坦因、黄文弼、季羡林等众多中外著名学者的维吾尔族文盲,最终的下落却是杳无音讯。

本文参考:

Stein, M。 A。, Sand-Buried Ruins of Khotan: Personal Narrative of a Journey of Archaeological and Geographical Exploration in Chinese Turkestan, London, 1903。

Stein, M。 A。, Ancient Khotan: Detailed Report of Archaeological Explorations in Chinese Turkestan, 2 vols。, Oxford, 1907。

Sims-Williams, Ursula。, ISLAM AKHUN, Encyclopedia Iranica, 2007。

黄文弼,《塔里木盆地考古记》,北京:中国科学出版社,1958。

黄文弼,《黄文弼蒙新考察日记(1927-1930)》,北京:文物出版社,1990。

刘学杰,《新疆旧事》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2005。

杨镰,《亲临秘境:新疆探险史图说》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2003。

来源:大象公会