作者:林华

原标题:考古的故事:引起《圣经》研究领域革命的死海古卷发掘

死海古卷中有迄今为止所发现的《希伯来圣经》最古老的版本。发现死海古卷之前,我们知道的最古老的《圣经》比死海古卷晚1000年,藏在埃及开罗一个犹太会堂的密室中。死海古卷还包含一个信奉世界末日启示的犹太教派的基本教义文件和其他宗教资料,也许就是这个教派的人写出了《圣经》,但也可能不是。

最早的古卷可追溯到公元前3世纪,最晚的写于公元1世纪。它们藏在死海西边悬崖上的洞穴里,现在那里是以色列领土;藏匿的时间很可能在公元66年到70年犹太人第一次反罗马起义期间。

关于这些古卷虽然众说纷纭,但大多数学者支持两点意见:第一,这些古卷是附近一个叫库姆兰(Qumran)的居民点的藏书;第二,库姆兰的居民把古卷藏在洞穴里,打算等起义结束,罗马人离开后再取出来。然而,起义被镇压了下去,居民点被弃,他们再也没有回来取走这些古卷。

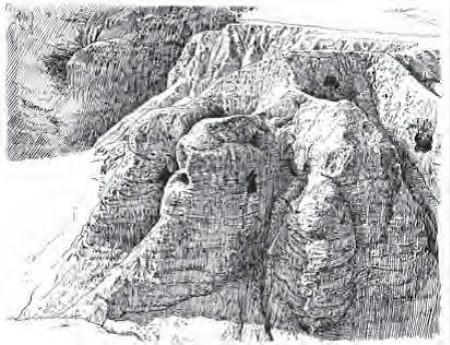

库姆兰洞穴

库姆兰洞穴我们无法确知库姆兰的居民是什么人。多数学者认为,他们是当时3个主要犹太群体之一的艾赛尼人(Essenes)[另外两个群体是撒都该人(Sadducees)和法利赛人(Pharisees)]。斐洛(Philo)、老普林尼和约瑟夫斯等古代作家都写到过艾赛尼人,说他们独身禁欲,没有私人财产,换言之,几乎和修道院里的修士一样。因为老普林尼说他们住在艾因盖迪(Ein Gedi)附近,而艾因盖迪就在这个地区,所以有人提出,库姆兰也许是个修道院式的居住点,死海古卷就是艾赛尼人写的。然而,关于这两点都有异议,比如,有人提出库姆兰其实可能是罗马人的别墅或碉堡,不是什么修道院。

不管到底是谁住在库姆兰,都可以毫不夸张地说,他们选择的这个住处是可以想象的最炎热、最干燥的地方,年降水量还不到50毫米。死海在海平面约400米以下,是陆地上最低的地方。约旦河流入死海,但没有出水口。唯一的出路是蒸发,水分蒸发后留下了盐分和矿物质,死海的水因此成为地球上最咸的水,比美国犹他州大盐湖的水还要咸。整个死海地区也是我到过的最热的地方之一。

迄今发现的死海古卷有900多卷,它们是1947年被3个贝都因男孩发现的,有关的报告都说他们是表兄弟。这3个孩子在附近的拉斯费什卡(Ras Feshka)放羊喝水的时候,一个孩子走开了,可能是去找一只走失的羊。

这个百无聊赖的孩子捡起一块石头,瞄准崖壁高处的一个山洞想投进去。试了几次后,终于投了一块石头进去,随即听到一声大响和陶器破碎的声音。

当时天色已晚,他回到临时营地,把刚才的事告诉了另外两个孩子。第二天,这3个孩子爬进山洞去一探究竟,却失望地发现洞里没有黄金宝藏。他们后来说,里面只有10个罐子,其中一个头一天被打破了。罐子里大多填满了泥土,但一个罐子里有几个卷起来的皮制卷轴。他们拿走了卷轴,但把罐子留在了洞里。

几周后,这几个孩子所属的贝都因部落来到了伯利恒(Bethle¬hem)的郊外,他们把卷轴拿到了一个名叫坎多(Kando)的人开的售卖皮制品的鞋店里。坎多也做古董生意,他买下了这些卷轴,心想如果当作古董卖不出去,起码能用它们来制作皮凉鞋。这个故事的另一个版本是坎多买了4个卷轴,另一个名叫萨拉希(Salahi)的伯利恒古董商人买了其余的3个卷轴。无论如何,发现古卷的消息传到了耶路撒冷的犹太学者埃利泽·苏肯尼克(Eliezer Sukenik)的耳朵里。他乘巴士去了伯利恒,从坎多或萨拉希那里买了3卷古卷,在1948年战争爆发前几小时返回了耶路撒冷。

苏肯尼克翻译了那3卷上面的文字后大吃一惊,因为他发现其中一卷是《希伯来圣经》中的《以赛亚书》。他是两千年来第一个读到这卷文字的人。更使他惊讶的是,古卷上的《以赛亚书》和收藏于开罗一个犹太会堂的10世纪的《以赛亚书》几乎完全一样,而后者比古卷晚将近1000年。古卷的版本与今天的版本只有13处小小的不同,可能全是由于多少世纪以来抄写的笔误造成的。

另外两个古卷,一卷叫《感恩卷》(Thanks giving Scroll),载有过去不为人知的几首赞美诗和一个群体的谢恩祈祷词。另一卷的内容过去也没人知道,名为《战争卷》(War Scroll),作者——无论是库姆兰的居民还是其他什么人——写到他们正等待着善与恶之间的大决战。他们认为自己是一支战斗力量,自称光明之子,要和黑暗之子战斗。卷中概述了他们如何行事,如何生活,如何积极备战。当然,可以说大决战并未发生,但我认为,至少对撰写古卷的人来说,大决战的确发生了,如果把罗马人视为黑暗之子的话。

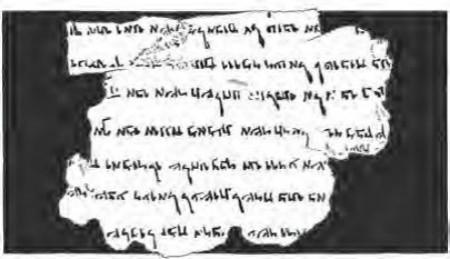

死海古卷残片

死海古卷残片不久后,古董市场上又出现了4卷古卷。卖方是耶路撒冷的叙利亚东正教圣马可修道院的塞缪尔大牧首。据说他花了250美元从伯利恒的古董商坎多那里买下了这4卷古卷,然后想转卖给苏肯尼克,但价钱没有谈拢。

那么该怎么办呢?1949年1月,大牧首把这4卷古卷偷偷地带到了美国,在新泽西州的一个叙利亚东正教教堂里秘密保存了几年。然后,1954年6月1日,他在《华尔街日报》上登了这样一则广告:“求售‘四卷死海古卷’—至少是公元前200年的《圣经》手稿。个人或团体赠予教育机构或宗教机构的绝佳礼物。有意者请致信《华尔街日报》F206信箱。”

当时,杰出的以色列考古学家伊加尔·亚丁恰好在美国的约翰·霍普金斯大学授课。有人给他看了这则广告,于是他通过纽约的一个中间人以25万美元的价格为以色列国买下了那4卷古卷。这样就凑齐了原来找到的7卷古卷。现在,它们保存在耶路撒冷的以色列博物馆中,放在名为“圣书之祠”的单独展厅内。有意思的还在后面:伊加尔·亚丁是后来改的名字,他出生时的名字是伊加尔·苏肯尼克——他是埃利泽·苏肯尼克的儿子!父亲没能买到的古卷儿子买到了,多么凑巧!

亚丁从塞缪尔大牧首那里买到的4卷古卷中,有一卷也是《以赛亚书》,比他父亲买的那一卷状况还好。另一卷现在被称为《纪律手册》(Manual of Discipline),载有它所属的社区应当遵守的规则和条例,大多数人认为那个社区就是库姆兰居民点。

第三卷是对《希伯来圣经》中《哈巴谷书》的评论。哈巴谷(Habakkuk)是一位小先知,记载他的《哈巴谷书》不太长,但这篇评论非常重要。里面有3个人物,一个叫“正直之师”,另外两个是他的对手,一个叫“邪恶祭司”,另一个叫“谎言之人”。尽管学者们多年来就这一卷进行了反复辩论,却仍未能确认这3个人物的身份。

亚丁买到的第四卷被称为《创世记藏经》(Genesis Apocryphon)。它不是用希伯来文,而是用那时犹太人的通俗语言阿拉姆文写成的。它是《创世记》的另一个版本,与今天《圣经》的版本不同。卷中记载了应该是诺亚和他的父亲拉麦(Lamech)之间的一段对话,这是今天的《圣经》里所没有的。

这些惊人的文件被发现的消息震动了整个圣经研究界,也引得考古学者和住在死海附近的贝都因牧民在20世纪五六十年代争相去寻找更多的山洞。他们真的找到了,一个接一个,共找到至少11个山洞。他们在那些山洞里发现了《希伯来圣经》几乎所有章节的多部抄本,只缺《以斯帖记》。还发现了许多非关宗教的其他古卷。

7号洞里古卷上的文字全部是希腊文,而不是希伯来文或阿拉姆文;希腊文是那时的商用语言,罗马占领军也用希腊文(还有拉丁文)。但是,引起人们最大兴趣的是3号洞和4号洞。3号洞里有一个卷轴的材料既不是皮革,也不是任何类型的莎草纸,而是铜箔。考古人员在1952年发现它的时候,它已断裂为两部分。学术著作和通俗著作都称它为“铜卷”。

关于铜卷著述甚多,包括许多无稽之谈,因为它是一幅藏宝图,是确确实实、如假包换的藏宝图,和海盗留下的那种“打叉处即藏宝地”的藏宝图一样,只不过它上面没有打叉,而是写着找到64处宝藏的详细指示。

铜卷如今收藏在约旦安曼的一家博物馆内。考古人员找到它时怎么也无法将它打开。他们用尽办法仍徒劳无功,于是决定干脆把它割开。他们把铜卷带到英国的曼彻斯特,用高速电锯切成了23小块。锯子把一些字母切成了两半,但总的来说这个办法是管用的,现在卷轴可以铺平了,割开的铜卷看似拼图游戏中的一块块拼板,只不过大小和形状都差不多。

铜卷上的文字大多是希伯来文,但也有一些希腊字母和数字。可是,最怪异的是上面的寻宝指示,至少我认为,这是卷上列举的64处宝藏至今无一被找到的原因。

比如,第一组指示是这样说的:“在山谷里的废墟中,从向东的阶梯下方穿过,走40腕(……):(有)一个钱箱,重17塔兰特。第三行墓碑处有100个金锭。在有列柱廊的庭院里,蓄水池那淤泥覆盖的池底,上出水口前面有一个秘洞,内有900塔兰特。”可是这里面说的是哪个废墟?哪个山谷?哪个水池?哪个列柱廊?人们完全不清楚到底是哪个山谷、墓碑和水池。

铜卷上一行接一行全是这种含义不明的文字。难怪它所说的宝藏从未被找到。我们也不知道宝藏从何而来,或是否真有其事。如果真有宝藏,那么它们很可能是每年送往耶路撒冷神庙的什一税,由于爆发了第一次犹太人起义,运送财宝不安全,所以当时的人们就把它们藏了起来。不过,若果真如此,宝藏早就应该找到了。一些学者因此提出,宝物的确早就找到了,但那是在古代,在宝物藏起来后不久。至今仍不时有业余考古爱好者试图找到宝藏,却无一成功。

贝都因人把在11号山洞里发现的又一个卷轴和最初发现的卷轴一样,也卖给了坎多。起初,这个卷轴被标价出售,中间人是美国弗吉尼亚州的一位教士,但1967年的第三次中东战争之后,它落到了伊加尔·亚丁手中。卷轴的主要部分装在一个鞋盒里,其余的碎片装在一个小雪茄烟盒里。亚丁小心翼翼地将它打开,并把所有的碎片都拼好之后,发现它是现在所称的《神庙卷》(Temple Scroll)。这一卷清楚详尽地讲解了如何建造犹太神庙,描述了神庙建成后的模样,连祭献和神庙中举行各种仪式的规矩都写得清清楚楚。然而,这座神庙其实从未建立起来。亚丁最终公布了他获得这卷古卷的全过程,古卷的内容今天仍然是学者们认真研究的对象。

4号山洞给考古研究带来了无穷的麻烦,因为原来放在洞内架子上的卷轴全部掉到地上摔碎了。原来的卷轴现在成了成千上万的碎片,有的碎片比指甲盖还小。为了把碎片拼好后公布,人们专门成立了一个学者委员会。这个委员会工作了40多年,其间别的学者均无缘得见那些碎片。这引起了别人的不满和抱怨,关于委员会成员正费尽力气拼接的古卷内容,各种阴谋论也传得纷纷扬扬。

最后,20世纪80年代末至90年代初几乎同时发生的几件事帮助突破了瓶颈:一件是有人把古卷碎片的照片放在了一位学者的家门口,至今不知此人姓甚名谁;另一件是一位教授和他的研究生拿到了一套卡片,每张卡片上有某个卷轴上的一个字,还有同一卷上那个字之前和之后的字,他们靠着这些卡片复原了碎片上的字句。这套卡片被称为索引,是委员会分发给他们信得过的学者的。这位教授和他的研究生编制了一套电脑程序,把所有卡片对拼在一起,还原了碎片的内容,准确度达到90%左右。

最重要的是,所有的古卷碎片都另有照片,保存在洛杉矶亨廷顿图书馆的地下室里,大多数人对此并不知晓。此事公开后,亨廷顿图书馆于1991年宣布,任何具有相应学术资格的人都可以借阅那些照片的微缩胶卷,此举就像打开了泄洪的闸门。学者们为研究古卷碎片,成立了一个新的学术班子,一篇又一篇的研究成果很快接踵而来。一些最有意思的成果之所以能够做出,是因为新的研究班子有女性和犹太人参加,而原来的委员会成员是清一色的男性和基督徒。新的学者带来了新背景和新的研究角度。人们还对古卷碎片使用了新技术,比如拍摄红外照片,这样的照片能够更加清楚地显示古卷上的文字。

如今,研究死海古卷,无论是完整的古卷还是古卷的碎片,已经成为学术界人人参与的事业。这方面的出版物浩如烟海,从最纯粹的学术著作到最通俗的科普作品无所不有。如此密集的研究产生了一些惊人的发现,比如,最早的残片可追溯到公元前3世纪晚期,内容为《撒母耳记》。

《撒母耳记》的残片中有一段今天的《圣经》所没有的内容。残片上的《撒母耳记上》的第十章和第十一章开头提到了同一个人的名字—亚扪人(Ammonites)的王拿辖(Nahash)。事情很可能是这样的:一个抄写员在抄写《撒母耳记》的这一部分,抄完一章后抬了一下头,目光再转向手稿时看到下一章开头还是同一个名字,他以为这一章已经抄完了,就跳过去抄下一章。其实,他仅仅抄写了前面的一章,后面的一章没有抄。结果,传至现代的《圣经》就缺了一章。今天的许多《圣经》版本根据死海古卷中的这个发现又补回了这一章。

考古人员在死海地区还发现了别的洞穴,里面除了其他物品外也有卷轴和古代文献的残余,但是它们可能与那一大批死海古卷没有关系,因为它们属于别的历史时期。

最出名的洞穴之一是在一条名叫纳哈尔米什玛尔(Nahal Mishmar)的山谷中发现的。现在它被称为“宝藏洞”(Cave of the Treasure),考古人员在里面发现了一大批铜制品,共400来件,是大约公元前3500年红铜时代的制品。有些是狼牙棒头,很可能是仪式用品,不是实用性的;有些看似王冠和权杖,但无法确知它们是否有此用途。

另外两个洞穴更加出名。它们位于库姆兰以南约40千米处一条名叫纳哈尔赫维尔(Nahal Hever)的山谷中,一个叫“恐怖洞”(Cave of Horrors),另一个叫“信件洞”(Cave of Letters)。一个在山谷北面的崖壁上,另一个在山谷南面的崖壁上。两边山崖顶上都建有罗马军队的营地,崖壁十分陡峭,进入这两个洞穴的最好办法是沿着摇摇晃晃的绳梯爬下去。

这两个洞穴1953年被发现,但直到1960年和1961年,才由包括亚丁在内的4位著名以色列考古学家带领的考古队真正进行了调查和发掘。

第一个洞穴之所以得名“恐怖洞”,是因为考古人员在里面发现了可怖的景象。洞穴里有40具骨架,都属于被称为“巴尔·科赫巴起义”(Bar Kokhba Revolt)的第二次犹太人起义那个时期。起义于公元132年爆发,135年被镇压下去。洞穴中发现的尸体可能是难民或参加起义的人,他们无法爬出洞穴逃走,因为头顶上就是无疑故意在此安营扎寨的罗马军队。这些人很可能是活活饿死的,因为骨头上没有受伤的痕迹,但是我们可能永远也不会知道“恐怖洞”里到底发生了什么。

相比之下,我们对“信件洞”了解得很多。亚丁在1960年和1961年负责这个洞穴的发掘工作,虽然考古人员在1953年已经对它做了相当彻底的检查。洞穴里发现的物品极为丰富,分为3个时期。第一个时期是与纳哈尔米什玛尔的“宝藏洞”同期的公元前3500年左右的红铜时代;第二个时期是公元1世纪,可能是所有卷轴都藏到库姆兰附近山洞里的第一次犹太人起义期间;第三个时期是公元2世纪的第二次犹太人起义时期。

这个洞穴有两个狭窄的入口,都通往所谓的A厅。考古人员在这个厅里发现了一块卷轴残片,上有《圣经·诗篇》的一部分:“耶和华啊,谁能寄居你的帐幕?”(《诗篇》15∶1)他们使用金属探测器还发现了一些别的物品,包括金属容器和钱币。从A厅沿一条狭小的隧道可以到达B厅和C厅。C厅发现的物品最重要,也最可怕,包括放在一条岩缝里的一篮子骷髅,还有一具包在毯子里的骨架和一个葬在内衬皮革的盒子里的小孩。在C厅的尽头,人们发现了巴尔·科赫巴写的信件[信中他使用了自己的真名:巴尔·科西巴(Bar Kosiba)]。另外找到了几把金属钥匙和一个棕榈叶编的筐子,里面装满了各种物品,包括一面镜子、几把钥匙、皮凉鞋、木碗、青铜水壶,还有—也许是最重要的—卷在布包里的一个装满信件的卷宗。那些信属于一位名叫芭芭沙(Babatha)的女子,也是巴尔·科赫巴和第二次犹太人起义时期的。

最后确定,洞穴的C厅里有至少3个男人、8个女人和6个儿童的骨架。巴尔·科赫巴的信写在木板上,全部包在莎草纸里,其中一封写着“西缅·巴尔·科西巴,以色列总统(或君主)”。根据一个未经证实的传说,亚丁亲自去向以色列总统报告这个发现的时候,他向总统敬了个礼后说:“先生,您前任的信。”

芭芭沙的卷宗里有35个莎草纸卷,大多是关于她从父亲那里继承财产和她对儿子行使监护权的法律文件。发现这些材料的那一天,摄影师戴维·哈里斯(David Harris)恰好在场。他后来写道:“亚丁在检查确认没有任何遗漏的时候,手碰到了一个布包。他把布包拿出来后,看到里面包了一捆莎草纸卷,那就是描述巴尔·科西巴那个时代日常生活的所谓芭芭沙卷宗。35年过去了,我仍然记得那种兴奋不已的奇妙感觉,那是我摄影生涯中最美好的经历。”

“宝藏洞”“恐怖洞”“信件洞”中的发现为《圣经》考古学增添了惊人的新材料。然而,死海古卷的发现才是《圣经》研究领域革命的真正原因,因为这些2000多年前的古卷所载的文字增加了我们对《希伯来圣经》的了解。从意外发现这些古卷,到古董市场上关于古卷买卖的种种趣事,再到学术界因它们引发的激烈争论,这一切都使得死海古卷成了20世纪最迷人的考古发现之一。