艺术品窃贼也是贼

在公众想象中,偷盗艺术品的罪犯往往是些雅贼,就像窃书非偷。周润发、德尼罗等明星,都曾出演这类题材的影片。好像一沾艺术的边儿,刑事犯罪也都跟着纯洁起来。世界上从不存在“纯洁的”艺术,因为它永远与少数人的意识形态、政治经济地位相关。精英阶级则通过参与文化资本的流通,获得某种占有历史的权力幻觉。一切带有俱乐部性质的活动,其罪恶和价值,都表现在与生俱来的排他倾向之中,艺术盗贼因而也就有了道德正当性。

可按照专业人士的说法,这类文艺形象太过浪漫,就和其他领域的侠盗一样。根据统计,这类案件多属家贼招外鬼的俗套,极少用到精巧周密的计划,更谈不上那些惊悚戏码,而作案目的也大多是为了钱。

在《艺术世界阴暗面》(Art & Crime:Exploring the Dark Side of the Art World)一书中,荷兰犯罪学家泰惠斯(A.J.G.Tijhuis)曾经提到一件老案子。这个故事里,伦敦国立美术馆(National Gallery)丢失过一张威灵顿公爵的肖像,警方怎么都查不出线索。画像的作者鼎鼎大名,就是西班牙画家戈雅(Francisco Goya),画中人物是在滑铁卢战胜拿破仑的统帅。对于当时的西班牙人,这位英国爵爷打败法国侵略者,也算救星一枚,画家应该也是抱着真诚的感情为人家画像的。

总之,国立美术馆领导急得好像热地里的蚰蜒,可没曾想,贼人四年之后自动出来投案。大家一看,竟然是个貌不惊人的胖老头。他坦白说,因为看见博物馆有一扇窗子开着,下面还立着维修工留下的梯子,就顺梯子爬了进去。作案动机?他说是为了抗议电视收费。

这些人除了破坏正常的展藏和流通秩序,还有意无意地破坏艺术品。1991年4月14日,也就是加德纳博物馆出事一年之后,又有两个窃贼出现在阿姆斯特丹的梵高美术馆。画家文森特·梵高的弟弟提奥(Theodorus van Gogh),生前持有不少其兄未能出售的作品,它们后来成为这家博物馆的基础收藏。

那天闭馆后,潜入者藏身馆内,避开警卫,挨到凌晨再次现身,用枪逼迫警卫切断警报。那次作案,他们总共抢走了二十幅画,而且都是重量级作品,其中有梵高1890年死前创作的《麦田上的乌鸦》。虽然案件发生仅几个小时后,两名逃犯就被警方缉获,但其中三幅从木框上割下的油画,在他们强行塞入提囊时受损。

游客正在欣赏《吃土豆的人》 东方IC资料图

游客正在欣赏《吃土豆的人》 东方IC资料图受损最为严重的一幅,是梵高早期的名作《吃土豆的人》。它完成于画家移居法国之前,色调晦暗,笔法粗粝凝重,暗淡的灯光下呈现出一个矿工家庭的简陋晚餐。画面的部分后来得到了妥善修复,挂回到原有的展位。然而就在博物馆的礼品部,你可以看到这件对于贫弱者充满同情的作品,被用在一种薯片的包装设计中,显得很不严肃。

2002年,梵高美术馆再次被盗,失窃的藏画直到最近才被意大利警方从那不勒斯追回。作为世界最大的艺术文物富矿,意大利组建了一支专业的警察队伍,专门负责保护这笔遗产。

卢浮宫内的《蒙娜丽莎》 视觉中国 资料图

卢浮宫内的《蒙娜丽莎》 视觉中国 资料图博物馆中的博物馆

然而,不管这个国家拥有多少珍藏,寻常百姓心目中最出名的一件(至少在绘画范围内),却没有留在本土。不用说你也知道,这里指的是那幅丽莎·代尔·乔宫多(Lisa del Giocondo)画像,俗称《蒙娜丽莎》。对于世界上绝大多数人,说起油画这玩意儿,第一个想到的,十有八九是它。1517年,它的作者列奥纳多·达·芬奇应国王弗朗索瓦一世之邀,定居卢瓦尔河边的昂布瓦斯,直到辞世,并在那里最后完成了这一名作。

你也知道它就在卢浮宫栖身。如同《蒙娜丽莎》成了油画的代名词,世人眼里的卢浮宫,也早已升格为博物馆的柏拉图原型,博物馆中的博物馆,甚至成了一说就俗的话题。可真要是离了它,整个故事实在讲不下去。究其原因,首要的还不是其中浩如烟海的收藏。作为世界上首座真正意义上的公共博物馆,它的首要功能不在藏,而在展。

自12世纪起,卢浮宫就由一座行猎城堡扩展到后来的规模,或迎合上意,或追逐风尚,式样与时俱进。1665年,红衣主教马萨林建言国王路易十四,召请罗马建筑师贝尔尼尼赴法。到了卢浮宫,这位代表巴洛克艺术最高成就的大师,指着那些芒萨尔式屋顶上密集的烟囱,对路易十四说:陛下,这不像宫殿,倒像梳子。他忘了巴黎地处北方,烟囱虽不美观,却属必需。这种大不敬态度,使他失去了参与扩建的机会。

1682年,太阳王的宫廷迁往凡尔赛,而这座“故宫”将被冷落多年,直到大革命爆发,宫中的王家珍藏对公众开放。卢浮宫美术馆成立于1793年,算是雅各宾专政元年除旧布新的举措之一。馆内整齐有致的艺术品陈列,呈现出一种秩序感,有如血腥动荡年代的台风眼。

卢浮宫的另一项功能,是国民的荣誉供应站。它向新社会的公民们昭示,作为法国人,他们就是文明世界的中心,需要培养与其崇高地位相称的荣誉感。就像《马赛曲》中所唱:“起来,祖国的儿女,光荣的日子已来临!”一堆艺术品的无序汇集,就此被编入一条故事线,一个关于文明进步的“元叙事”。它为理性、进步这一套意识形态,史无前例地赋予了物质的形式。

我们今天见到的其他博物馆,基本都在复述这个故事。而故事背后,还有一套知识系统。启蒙时期,一些收藏家开始借用博物学家林奈的分类法,围绕名家名作,依据历史线索布置藏品,而散漫、猎奇的贵族口味,则逐渐式微。先是一个名叫克拉赫的人,在杜塞尔多夫,以派别及作家为索引,为当地选帝侯的画廊重新布展。各国有些存货的人士,纷纷起而仿效,现代美术馆的雏形开始显现。

但论影响之深远,还是要属卢浮宫的历史和学派划分。它的核心部分,是三大画派学说:意大利(又细分为佛罗伦萨、威尼斯、博洛尼亚等)、北方(尼德兰、德意志、荷兰)以及法国。名师的家法传承、影响来源以及历史贡献,也开始得到重视和研究。每个艺术现象都被纳入一条清晰完整的历史文脉。据我们了解,西方近代艺术至今没能脱出这一窠臼。

当代卢浮宫的社会功能,早已发生巨大变化。这个传统上供人研习临摹名家经典的场所,逐渐发展成旅游景点,也被越来越多的人视为上演文化成人礼的舞台。近年来,这个典礼几经概括提炼,发展到只要把一组自拍快照上传到社交媒体,就算搞定。本猴有个做旅游的朋友,旗下的导游能在半小时内,带队看完那里的“三大件”——《米洛的维纳斯》《萨莫德拉克的胜利女神》,再就是《蒙娜丽莎》。

巴黎本地人也瞄准了这趟生意。国内刚开放时,北京有个常在文艺圈泡妞的法国留学生,练得一嘴天桥京片子。后来好几次在卢浮宫见他陪着几个中国人,都是一身肥肉来回晃动,新置的西装捉襟见肘,几根残毛儿染得比乌鸦还黑。“各位领导,”这个巴黎地陪满脸鸡贼地指着《蒙娜丽莎》说,“趁这会儿人不太多,我给您几位再多照几张。”

早年间去卢浮宫,还能先去其他各馆转一圈,从埃及、亚述,再到古典主义、巴比松派。一路看下来,天已向晚,多数人去了餐馆,这时再去那几个热点,还能享受到片刻清静。如今这一手基本失效。直到临近闭馆,《蒙娜丽莎》仍被一层层自拍杆围得水泄不通。而在不远处,同样出自列奥纳多·达·芬奇之手的杰作《岩间圣母》,跟前则一片冷落。当我们看一幅画时,我们究竟想要看什么,或者只是为了被看,这是一个问题。

被偷走的《蒙娜丽莎》

有关《蒙娜丽莎》最早的文献记载,可以在瓦萨里(Giorgio Vasari)1550年发表的《艺苑名人传》中找到。此后它被不少人视为典范。拿破仑在位期间,曾将此画移至杜伊勒里宫的卧室,一度成为禁脔。19世纪的英国文艺批评家沃尔特·佩特(Walter Pater),也曾撰文论述此画作为永恒女性象征的艺术地位。法国诗人戈蒂耶(Théophile Gautier)则最早注意到画中人物的神秘微笑。

卢浮宫对外开放后,曾为它开设私用信箱,甚至还有一个人,模仿少年维特的样子,跑到它跟前饮弹殉情。因为它太过出名,开始惹人生厌,还被弄成了漫画,戏仿恶搞。这些都有资料记载。但一幅画的名气竟能大到后来的地步,却跟一个偶然事件有关。

1911年8月21日,那是星期一,卢浮宫依例闭馆。修缮部主任皮盖在各处巡查时,恰好路过著名的四方大厅。这个展区专门用于陈列文艺复兴和巴洛克名家。他一路检阅那些价值连城的作品:从提香、委罗内塞、丁托列托、拉斐尔、鲁本斯、伦勃朗,直到委拉斯凯兹。其中只有《蒙娜丽莎》一幅画缺席,它没有在墙上。皮盖当时并没在意。当年博物馆管理制度松弛,经常有摄影师把画拿到室外拍照。

皮盖刚刚离开大厅,墙上的一道暗门便打开了,从里面走出一个人。那是一间隐蔽的储藏室,里面堆满了三脚架、画框、调色板之类的画具,都是供美院学生临摹古典大师之作用的。神秘现身的人个子很小,是博物馆雇的油漆工,名叫文森佐·佩鲁吉亚(Vincenzo Perugia),他是意大利人。前一天收工后,他没有回家,而是躲进暗室待了一夜。

确认四下没人,他跑到《蒙娜丽莎》跟前,把画摘了下来,然后换上馆内员工的白大褂,折叠起那幅画在三块杨木板上的名作(文艺复兴前期的佛罗伦萨,尚不流行布面油画),夹藏在衣服里,顺着扶梯下了楼。这时他才发现,通道下面的出口已经上锁,他被困在楼梯间,直到一个管道工听见门内有动静,帮他把门撬开。佩鲁吉亚的好运气还没结束。等他赶到博物馆大门时,唯一的门卫恰好擅自离岗。窃贼就这样逃离现场。

次日一早,博物馆照常开放。画家路易·贝鲁(Louis Béroud)来到四方大厅,支起画架,准备开始写生。他的作品属于行画,主要取材于巴黎的室内空间,特别是歌剧院、博物馆和博览会内景,很能讨好有钱的外国游客喜欢。然而,本该出现神秘微笑的墙面上,只有四颗铁钉留在那里。他找到警卫报告,可人家根本就懒得搭理他——想必又是哪个摄影师拍完照,忘记把画送回原处。画家非常直男癌地打趣道:“一个女人要是没去找情人,那就一定是在照相。”

可直到中午,他要等的那张画还是没有送回来。在贝鲁反复催问之下,警卫这才去问摄影师。对方回话说从来就没借过那幅画。下面的事轮到警察去忙了。可这件事很难找出头绪。那年头的博物馆,连个警报电铃都没有,更别提什么摄像头、红外格栅之类的。博物馆领导接到的报告很简单:它没了!失窃的消息这时已经外泄,新闻界趁机起哄八卦。

人们质问当局,下一次会不会轮到埃菲尔铁塔被偷。关于嫌疑犯,意见领袖们纷纷捕风捉影,接着开始互撕,就像刚打完鸡血。有人说这是美国富豪摩根雇人所为,要不就是德国人暗中使坏。保守派报纸则继承了坏事一律归罪犹太人的老传统。美丽城的黑帮自然也难脱嫌疑。还有人提到亚当·沃斯(Adams Worth)的名字。这个美籍德裔大盗纵横四海,人称黑道拿破仑。在柯南·道尔的福尔摩斯小说里,罪犯之王莫里亚蒂的原型就是此人。

《蒙娜丽莎》一案,恰好赶上西方传播史的一个节点。新闻管制放松,加上识字率提高,一些新型小报占领市场,面向受教育程度及收入水平较低的人群。正是这些小报,以耸人听闻的方式,把重要事件的消息传送到社会各个角落。关于卢浮宫名画失窃的报道,一下子成为全球众多报刊的头版头条,从巴黎到纽约,从伦敦到布宜诺斯艾利斯。一件艺术品获得如此巨大规模的宣传,历史上还没有过先例。此外,盗画故事还被编成小品,在夜总会演出。这是一张名画一夜成名的故事,它从原本的名流级别,一下飞升到众神行列。

九天后,卢浮宫重新开放,拿破仑庭院南侧的入口处车来人往(当年没有玻璃金字塔),来看《蒙娜丽莎》失踪。墙上的空位留着四颗铁钉,夹在一幅提香和一幅科雷乔(Correggio)之间,就像缺掉一颗门牙。这幅尺度谦逊的巨作,还没混到后来独占一面展墙的规格。

人潮当中,有个布拉格年轻人,名叫弗兰茨·卡夫卡。当时他从米兰途经瑞士的卢加诺,一路北上,亲身尝试一套创新模式,用最省钱的办法旅游。他筹划出版导游手册,推广自己的食宿攻略,希望借此实现财务自由,不用再去上那糟心的破班。可他老怕别人剽窃,不肯多谈自己的创意,结果既没拿到订单,也没谈下风投。

停留巴黎期间,卡夫卡没能看到《蒙娜丽莎》,却平生头一回坐上了地铁。和他同行的,是他的朋友马克斯·布罗德(Max Brod),就是后来违背作家遗愿,把原来商定全部销毁的手稿拿出来出版的那位。可他们不知道,也是在布拉格城里,当时还有另外一个人,也姓卡夫卡,一门心思只想当作家。此人还写过一部小说,讲一只甲虫进化成人的故事,应该比较励志吧。那部手稿倒是真的没了。这些都是命。

《蒙娜丽莎》一案牵涉极广,嫌疑人当中不乏各界名流。先是诗人阿波利奈尔遭到拘留,因为他倒卖过一件从卢浮宫偷来的雕像,买主是画家毕加索。这件雕像的造型,启发毕加索构思出《阿维尼翁的少女》,开创了一代立体派画风。

当时尚未脱贫的毕加索新泡一萝莉,赌咒发誓要在艺术世界出人头地,让她共享富贵,于是积极搜罗各种独家专享的风格资源,以图创新。先锋诗人一进局子全撂了。等到传讯画家时,他也把屎盆子全都扣到阿波利奈尔脑袋上。可警察烦心的不是雕像,而是古画,最后一看查不出什么名堂,就把俩人都放了。

还有人说“快乐妇人”是被观众看烦了,于是伺机私奔。前面说过,Mona Lisa是俗称,更有文艺气息的叫法是La Gioconda或者La Jaconde(取决于你是意粉儿还是法粉儿),字面意思是“快乐的女人”。一件高端艺术品,因为失窃成为公共话题,又意外普及了文化知识,也算是不幸之幸。有家烟草公司打出广告,画面上蒙娜丽莎溜出展厅,躲到外面抽烟。相比之下,后来马塞尔·杜尚给她添的那两撇胡子,实在是无伤大雅。所以,艺术家在“流氓”面前永远自卑。

当时法国一片歌舞升平,史称“美好时代”。十年前那届世博会,让巴黎成为“光明之城”,也多少洗刷了普法战争的耻辱。但繁荣的经济并未惠及社会下层,加之肉食者鄙,一面刺激民间叛逆情绪,一面助长颓废的世纪末遗风。社会心理的扭曲,又让不少江洋大盗被神话为大众偶像,并以通俗文学、流行歌舞等娱乐形式赋予他们美感。信奉暴力的无政府主义者,则频繁袭击政府,刺杀政要。至于一般的偷盗、抢劫,就更不在话下,而且手法与时俱进,问世不久的汽车、自动枪械都被用来作案。

这对警方也是激励。探员单靠经验和线报办案已经过时。这是科学精神深入人心的时代,念过书的人不管真懂假懂,言必称庞加莱、爱因斯坦、弗洛伊德。

接手侦办名画失窃案的,正是以科学方法著称的名探贝尔提翁(Alphonse Bertillon)。此人是查案科学化的先驱,各国沿用至今的标准化罪犯档案照以及犯罪现场摄影,都是他的发明。他的另一贡献,是将囚犯身体各部分测量后存档,如囚犯刑满后重操旧业,便可用于提调稽对。贝尔提翁法至今仍是人体测量术的别称。在小说《巴斯克维尔的猎犬》中,有人恭维福尔摩斯的专业知识仅次于贝尔提翁,由此可见此人的影响力。他也的确为柯南·道尔塑造神探提供过灵感。

贝尔提翁同样干过违背科学精神的勾当。比如,他拒不承认指纹较之人体其他尺度特征,在指认罪犯时更加有效。而在著名的德雷福斯案中,他向法庭提供了错误的笔迹鉴定。左拉的《我控诉》一文,便是为这个让军方诬告为德国间谍的犹太裔上尉申冤。贝尔提翁没能侦破此案,因为现场提取的窃贼作案痕迹和警方档案中的任何记录都对不上号。

两年后,潜回佛罗伦萨的文森佐·佩鲁吉亚找人销赃,结果被人报了警。在法庭受审期间,这个文化程度有限的人打出民族主义这张牌,自称是为祖国意大利拿回被外族掠夺的文化遗产。他也讨厌油漆工这个身份,自称是一个画家。不管卢浮宫的馆藏当中有多少东西的来历不堪深究,《蒙娜丽莎》肯定不在此列。它是画家本人带到法国,并在法国完成的。

归还法国前,这件成为世界新闻的名作曾在佛罗伦萨乌菲齐美术馆寄展,供当地人观赏。它毕竟出自一位托斯卡纳的天才之手。那个人达到过人类创造力的极限,文艺复兴式人物这一荣衔,他可以无愧专享。

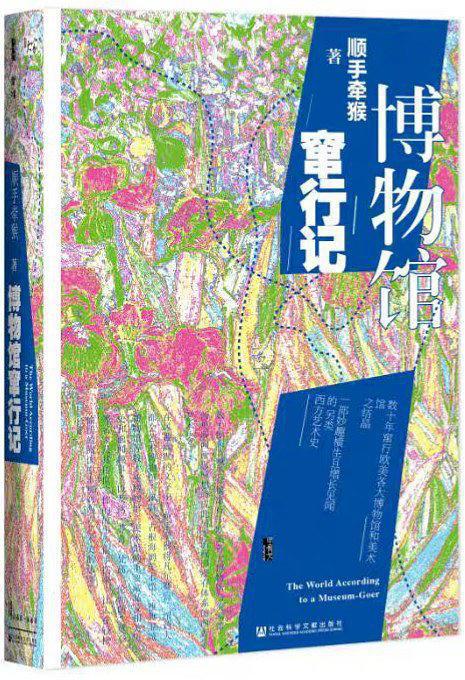

本文摘录自《博物馆窜行记》,顺手牵猴 著,甲骨文·香颂|社会科学文献出版社,2018年11月,澎湃新闻经授权转载。原标题为《<蒙娜丽莎>失窃案》,现标题和小标题为编者所拟。