2020年是德国表现主义画家、艺术理论家保罗·克利去世80周年。克利是现代艺术形成期极为重要的艺术家,勤勉多产的他一生共计创作了上万幅油画、绘画和雕刻作品。本文特别节选了《使不可见者可见:保罗·克利艺术研究》中的章节,谨以此文纪念这位艺术家

自1933年被迫离开德国之后,保罗·克利几个月没有拿起画笔,这对于像他这样日常保持作画热情的艺术家是不多见的。格罗曼指出,这是他一生中最大的挫折,虽然克利生于瑞士长于瑞士,但德国却给了他艺术的根基,现在他回到伯尔尼,瑞士的文化界给予了这位国际著名的艺术家充分的重视,但这却没有为他带来太多的慰藉。1937年,藏于德国各地博物馆的克利102件作品被查封,17件作品被贴上“堕落艺术”的标签并展览,素描集在德国一经出版便遭到盖世太保的查封。还未等到这些风波平息,克利早已开始新的创作旅程,他的心情虽然时刻被时代的局势所困扰,但仍然进行高强度的创作,虽然那时他已疾病缠身。

保罗·克利(1879-1940),出生于瑞士艺术家庭,其高度视觉化的风格受到表现主义、立体主义和超现实主义等艺术运动的影响,克利同时也是一位笔耕不坠的艺术理论家,实验和深刻地探索色彩理论,并且毫不保留地将延申、扩展、实践,他的讲座被集结出版成《论形式和设计理论》(Writings on Form and Design Theory),该著作之于现代艺术的重要性不亚于达芬奇的《绘画论》(也称《乌尔比诺手稿》)之于文艺复兴。

1935年的一场疾病打倒了艺术家,经检查克利得的是硬皮病,得这种恶性皮肤病的人会首先出现皮肤紧绷水肿的现象,继而关节僵硬萎缩,并发症包括肺部和心脏疾病等。这一疾病对手握画笔的艺术家来说是极大的阻碍,自发病到克利去世阻碍足足困扰了他五年,其中他曾以钢铁般的意志阶段性地战胜过病魔,1937年恢复后,还在自己的画室会见了前来看望他的毕加索,这次会面让克利很欣慰。他这时的风格已经大有不同,在最后的岁月里,他仍然保持了高度的创作热情,直到1940年6月29日,心脏病的发作带来了克利的死亡。

作为挚友和研究者的格罗曼写道,“当克利向外界展示他自己的时候,我们得到的信息永远只是他全部思想的片断。克利就像一位伟大的魔术师,他的作品魅力永存,变幻无穷”。这是对克利艺术极好的概括,他就像一口深井,源源不绝地为后来的艺术提供清澈的水源,在他的一生中,他从未刻意追求或隐藏什么绘画的真理,但是他对自然、人生和宇宙深入的思考和感受最终仍将通向真理之路向我们敞开。

海德格尔与《关于克利的笔记》

“真理”是西方哲学中最古老的概念之一,从古希腊哲学开始一直作为近现代认识论的根本问题而存在。按照海德格尔《论真理的本质》一文的观点,传统的真理观乃是一种符合论,真理指的是知对事物的符合或事物对知的符合。举个例子,有一个命题为“黑板是黑色的”,符合于我们对黑板的经验。那么我们可以说这个命题是真理,即使真的存在一块不是黑色的黑板,对这个命题而言并没有意义。符合论的真理具有“不言自明性”,也就是说,它不过是事物合理性的体现。海德格尔首先追问的是作为物和理之间关系的符合本身,仅仅把符合关系看作是设定为真理的前提是不够的,更重要的是,要去追问这个关系整体的存在关联,并为这种符合关系奠定存在论基础。

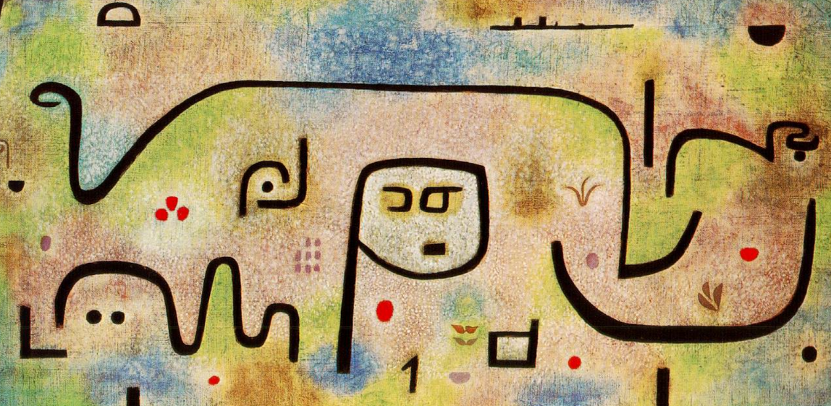

《甘苦岛》,克利,1938。

在海德格尔那里,要想对于主宰西方思想界几千年(从亚里士多德到康德都认同)的符合论“真理”(Wahrheit)进行追问,必须回归其古希腊的源头,即aletheuein:这概念被解释为将某某从遮蔽状态中领出来,使其展现与彰显,这一将存在者之解蔽的真理的本源意义在海德格尔这里重获新生。他认为,通过对存在者的解蔽,一种敞开状态才成其本质,“真理的本质乃是自由”,而“着眼于真理的本质,自由的本质显示自身为进入存在者之被解蔽状态的展开”,这即是:“让存在者存在”,真理的本质自由正是使存在者参与到存在者整体本身的解蔽中的一切协调行为之整体。在对真理的追问中,海德格尔最终引入了对艺术的分析。

这当然是转折性的,因为一直以来,人们认为艺术作品只是和美相关,同真理没有半分关系:把美归于艺术,把真理归于逻辑。但是海德格尔指出了艺术作品中真理的现身:“艺术的本质或许就是:存在者的真理自行设置入作品”,以及“艺术就是:对作品中的真理的创作性保存。

因此,艺术就是真理的生成和发生”,他还阐释了除艺术之外的真理发生的其他方式,包括建立国家、本质性的牺牲与思想者的追问,同时指出科学不是真理的发生方式,而只是“一个已经敞开的真理领域的扩建”。按照伽达默尔的说法,艺术的真理是一种独立于一切理性真理的真理,一种审美的真理。在克利之前,海德格尔在存在论的意义上阐释了凡·高的《农鞋》,这一阐释因其思之感染力而闻名,同时也招致了以夏皮罗为代表的艺术史家的反对,海氏对克利的阐释又有何不同,是否对理解克利起到帮助作用,又或许同样误解了克利?

《新天使》,克利,1920。

海德格尔发现克利较晚,在书信中,海德格尔曾提及一个为《艺术作品的起源》撰写“吊坠”(pendant)的计划,这个计划与克利相关。“吊坠”的用法是意味深长的,这指明了对克利的研究在海德格尔的预设中应当是“艺术和真理”问题链条上最闪耀的结晶。在构思于1957年到1958年、完成于1960年的《关于克利的笔记》中,海德格尔重新思考了艺术和存在之间的关系。这个文本十分零碎,以至于它在海德格尔生前从未发表。笔者探讨的版本乃是由玛丽亚·洛佩兹、托拜厄斯·基林等人所译的英文版本,这一版本除笔记主体以外,还收录了部分冈特·绍伊博尔德(这部分被称为KE)和奥托·珀格勒尔(Otto Pöggeler)的一些补充(这部分被称为BT)。

对于海德格尔来说,转向克利是同转向对传统的形而上学与对西方艺术的解构相联系的,著名的海德格尔学者、《关于克利的笔记》的主要整理者——冈特·绍伊博尔德认为,海德格尔要借助克利来反对传统形而上学,还为克利保留了一个特殊的中间位置。在克利那里,艺术不是呈现可见者,而是使不可见者可见。本书此前所提到的包括德勒兹、利奥塔、梅洛-庞蒂等思想家所关注的问题都是“如何使不可见之者可见”,而海德格尔看重的则是前一句“艺术不是呈现可见者”,这符合海德格尔对于艺术的基本批判,这是他阐释克利的重心。

在海德格尔那里,传统西方艺术与传统形而上学一样理应被反思和被超越,在写作于1936年到1938年的《哲学献辞》中,海氏在第277条“形而上学同艺术作品的起源”中指出,形而上学包含着西方对生命的基本立场,因此也是西方艺术及其作品的基础。传统的形而上学具体体现在对艺术作品的美学解释中,美学预先考察艺术作品的方式总是服从于对一切存在者的传统解释的统治。这是海氏所要批判的,因此他首先指出,艺术起源的问题不在于一劳永逸地解决艺术本质问题,而是在于克服一种将存在(beings)作为再现的客体对象的美学解释。

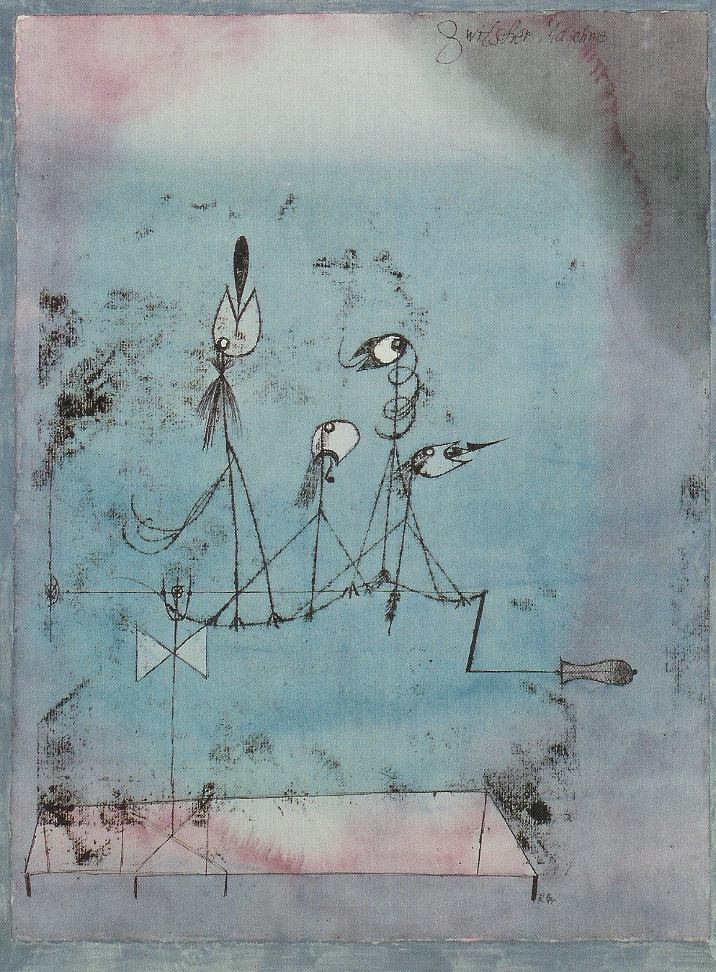

《鸣叫的机器》,克利,1922。

或者说,克服将艺术作为人的主宰品的这样的物化观念,静物画中的器皿、风景画中的园林,或者是肖像画中的美女,这些传统绘画呈现出来的就是对于物化的审美。无论美学评价其像不像,是否令人愉悦,或是用社会历史的意识形态眼光去看这些作品,对于了解艺术品和艺术本身没有任何帮助。

对于海德格尔来说,不仅传统的西方艺术如此,现代艺术中绝大部分艺术潮流也都具备传统形而上学的特质,诸如超现实主义、抽象艺术和极少主义等艺术潮流。这是因为从传统社会发展到现代社会,物化的审美趋向只会随着机器技术的发展占据主导地位,在他看来,这些现代艺术运动不再将存在作为存在自身来加以描绘,它们专注于单一的形式(机器的形式),即形式和颜色的基本媒介,这样做只会使传统形而上学的倾向延续下去,从而重新呈现以前仅仅作为反映客体的手段的那种艺术。克服形而上学,就意味着给予艺术自由的权利,使其优先考虑关于存在于每一个“理想”“因果”“先验”或“辩证”解释的真理的首要问题。

在海德格尔看来,克利的艺术作品使世界世界化了

看了克利1959年在巴塞尔(Basel)的展览之后,最让海德格尔惊讶的是,克利的艺术好像既不属于过去那种以描画客体对象为己任的传统,又不属于那些抛弃物象、描画形式“客体”具有的形而上学倾向的新艺术。克利的艺术是一种“中间的”艺术,就跟他所力图呈现的中间世界一样。我们可以说,在海德格尔看来,克利的艺术作品不是客体化了世界,而是正像他在《艺术作品的本源》中所说的那样——使世界世界化(Welt weltet)了。世界的世界化是海德格尔最为关键的表述之一,因为“世界决不是立身于我们面前,能够让我们细细打量的对象。只要诞生与死亡、祝福与诅咒的轨道不断地使我们进入存在,世界就始终是非对象的东西,而我们人始终隶属于它”。克利的作品之所以使世界世界化,主要表现在以下几个方面。

《寺庙花园》,克利,1920。

首先,克利的作品不是对真实的自然和世界进行客观化的描绘,而是将存在者带入世界之中。何为世界?此在乃是在世之中存在,具体说来,此在乃是存在者的一种展示,存在者朝我们自身显现,让我们“看”(sehen),流俗的世界观念就认为,我们所能罗列出来的房子、树、人、山、星辰就是世界了。就像我们总是在问,这幅画画的是什么,好像所画的这一对象就是艺术品的世界。但是对于海氏来说,存在论意义上的世界应当是使存在者得以显现的原因,正因如此,“预先给定”才成为世界的特征,因为世界或周围世界以及它的显示,都不是主观人为的,而是它本身存在论的“展现”或“展现性”。这种“展现”和“展现性”却是任何人为行为、无论实践活动还是理论认识的先决条件,因为是它们使事物得以被发现,得以向我们显现。

世界是关系的整体性,事物同主体之间的关系也都不是由时间和空间所决定的,而是使用器具的这种“上手性”(应手性)决定了事物的世界。张汝伦先生说,存在论意义的世界关系其实就是意义关系。对于海德格尔来说,克利并不像凡·高一样描画了器具的世界,他是描画了世界本身(在更广阔的意义上),这是由克利作品的生成性决定的,唯有像克利这样不断生成和变化的艺术家,才能了解到世界的本质就是变动不居,使世界世界化最容易理解的表达就是将生成而不是生成物展现在作品之中。海德格尔认识到了“生成”是克利艺术的关键点,他对克利评价道,“运动的自由在于无限的生成”。虽然没有对于克利的“生成”作更多的解释,但是海德格尔还是掌握了进入克利艺术的钥匙。

《植物剧院》,克利,1924。

其次,克利的简洁而又不缺失形象感这一特点构成了其特殊性。在《南方森林的神》(1922)和《一扇窗前的圣人》(1940)这两幅作品的评注中,海德格尔写道,客观的描绘越少,所表现的就越清晰,因此围绕它形成了整个世界。对于后一幅画,海德格尔甚至亲自临摹了一幅素描手稿,并在这幅手稿的下方写道,如果消除了“图像”(Bild)的特征,那这里还有什么可看(sehen)的呢?我们要从“看”来理解这一问句,在这里,“看”同日常生活挂钩,一旦我们满足于对事物外观的看,投向日常操劳的世界,我们就远离了本真的存在,一旦置身于与常人的同在共处之中,此在就受制于公众意见和公众解释,对当下处境难以作出判断。

同样的,被看的“图像”被考虑为形而上学的形式(edios),代表着外在的显现,是“预先给定”的世界反面。图像是“预先给定”的反面,意味着图像不是使存在得以展现,而是遮蔽其存在的事物。在《世界图像的时代》中,海德格尔指出,图像一词意味着表象着的制造之构图,在这种制造中,人为一种地位而斗争,力求在其中成为那种给予一切存在者以尺度和准绳的存在者。而当人成了主体而世界成了图像之际,现代技术投下的阴影将笼罩着世界,自然、人自身、人的思想都受到现代技术的摆置,人生活的自然及人的一切都置于技术的摆置之下,这个时代是一个贫乏的时代,贫困到甚至连它自身的贫困都感觉不到。

克利以绘画艺术同样做到了诗人的工作

在消除了“图像”和“看”的可能性的克利作品中,为什么客观的描绘越少,表现的就越清晰呢?这同海德格尔坚持将物从人的种种规定中剥离出来有着同样的用意,只有一般地想象一双鞋,才能遇到凡·高的农鞋的世界,只有将形象的特征一般化地显现,才能将形象从世界的图像中拯救出来,从而回归到自己的世界。海德格尔将艺术作品看作为技术世界去蔽的重要途径,因为只有在艺术作品中,真理才会自行发生,图像的消失带来了空无、带来了寂静(silence)的声音。在海德格尔看来,寂静的声音与克利绘画中的协调要素是有关的,他指出,克利可以通过绘画的配置而使得协调被“看到”,就像在那些以赋格作为主题的图画中一样。

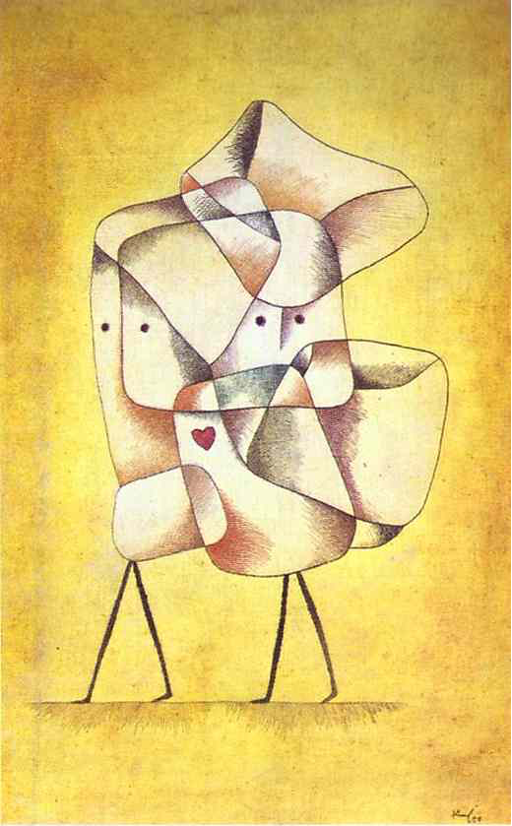

《兄妹》,克利,1930。

协调不是对象,而是对象之间关系的意义整体。而寂静的声音也不是“声音”,它是指世界的道说,是语言本身,意义的承载体,它是构造世界的“四重性”中重要的因素。四重性指的是:天、地、神、人,天是日月运行、群星闪烁的自然运行规律,大地是指人在其上和其中赖以筑居的地方,神是有所暗示的神性使者,自己隐匿和掩蔽起来,而人是终有一死者,能够承受作为死亡的死亡。

这四重性共同构建了世界,结合海德格尔后期关于大地和天空争执的观点,可见构成世界的四重性也都是相互作用、永不停歇的。人在四重性的作用中的位置由语言来决定,语言命名了物和世界,也就是聚集了四重性,存在于世界之中,也就是在四重性的共同影响之下倾听世界的道说,基于这个原因,人的主体优先地位得到了遏制,人只是世界之道说的倾听者、承受者、守护者、记忆者和保藏者。

克利以绘画艺术同样做到了诗人的工作,在语言的道说中展现了世界的遮蔽和解蔽。语言不只是人拥有的众多工具之一,相反,只有语言才能提供一种置身于存在者之敞开状态中间的可能性,唯有语言存在的地方才有世界。也就是说,只有语言存在的地方,才有永远变化的关于决断和劳作、关于活动和责任的领域,也才有关于专断和喧嚣、沉沦和混乱的领域。

克利的作品中的形式要素就像诗歌语言一样,它们之间的关系导致了通往真理的路途时暗时明。洛伦兹·迪特曼就曾将克利画作《古老的和谐》(1925)中的明与暗解读为天空与大地之间的斗争:天空映射在暗色层次中,从暗色中发出光亮,被暗色所掩盖;大地显示自身为从暗色中被构造起来的,它从暗色中显露出来,显现为无根基漂浮着的。这件作品因其四重性而展现了多种内蕴,既有作为过去的古老,也有对“终有一死者”的怀念,在大地、天空和诸神那里得到了应和。

《与落日在一起》,克利,1919。

海德格尔明确地把自己存在论上的转变同克利的名字相联(当然他也提到了塞尚同东方艺术),施密特指出,当海德格尔最后真诚地以非代表性绘画的形式来挑战现代艺术时,他几乎完全参照了克利的作品。(本文选自《使不可见者可见:保罗·克利艺术研究》,较原文有删节修改,小标题为编者所加,非原文所有。已获得出版社授权刊发。原文作者:苏梦熙 摘编:安也)