生于1917年的李骆公与张仃有着迥然的人生经历和知识背景:早年,一个学油画,一个画漫画;后来,一个留学日本,一个投奔延安;李骆公从油画转向篆刻篆草,张仃则经历一次次的画风转变,晚年走向焦墨山水的艺术探索。但是,在特殊的历史时代里,他们面对相似的命运,一见如故,惺惺相惜,都走出了自己独特的艺术之路。本文记述了两人的相识和交往,让人看到了那个年代的“伯牙和钟子期”。

画家张仃(1917年05月19日—2010年02月21日)

李骆公(1917-1992)

张仃与李骆公是终身挚友。关于他们的交往,张仃在《李骆公的艺术》(1982年)一文中,开门见山这样写道——

1946年,我从延安到哈尔滨,戴着军帽,打着绑腿,风尘仆仆,完全是一个老兵的样子;而李骆公则刚从日本回国不久,西装革履,风度翩翩,正是一个青年洋画家。“我叫黑沙骆”,他当时的笔名也很洋,但他却热情坦率,一见如故。我们常作艺术上的漫谈,很广泛,有时也很深入。谈到近代画家的时候,他很兴奋,把自己从日本带回来的一册毕加索的大画册送给我。在那个时候,真是雪里送炭。他的艺术见解与创作态度,他为人的热情与慷慨,给我留下了难忘的印象。

这段文字暗藏玄妙:张、李同岁(生于1917年),1946年在哈尔滨初遇时,已届而立之年,张仃却称自己是风尘仆仆的“老兵”,李骆公则是风度翩翩的“青年洋画家”,还特地点明自己是从延安来,李骆公刚从日本回国——这些看似轻松调侃的笔墨,其实是为后面的“一见如故”作铺垫。何谓“一见如故”?缘也,张仃与李骆公,正好有很深的缘。李骆公将自己从日本带回的毕加索大画册慷慨相赠,张仃视为“雪中送炭”,便是最好的证明。

笔者想指出:1982年张仃写下这些文字时,距当时已隔三十六年。三十六的沧桑岁月,风雷激荡,人生的大起大落,酸甜苦辣,不会不影响当下的心境与表达,而对当初的历史语境产生微妙的“修改效应”。也许,正是这种不自觉的修改,将张、李之间的“缘”彰显了,放大了。

细读张仃对李骆公的评论,遥想两位艺术家的生平行状,令人兴味无穷。张仃欣赏李骆公早年的“野兽派”画风——“洋化得很地道,风格近似佛拉芒克”,但更赞赏他“油画民族化”的创作——那种以极薄的稀油,画在中国的绢上,具有水墨画透明效果的油画,其成果之一《哈尔滨之春》,一直挂在张仃哈尔滨的画室中。然而,后来发生的一切,却使张仃难以直言:“他在几十年的艺术实践中,不论遇到什么困难,从未消极。他以‘春蚕到死丝方尽’的精神,日以继夜,废寝忘食,埋头苦干。他后来改用刻刀和石头来抒发豪情。他刻印用的石头是论担挑的!”——知情人读了这段委婉沉郁之论,定能感受其中隐藏的痛楚、无奈与悲怆。因为,这未尝不是张仃自己真实的精神写照。

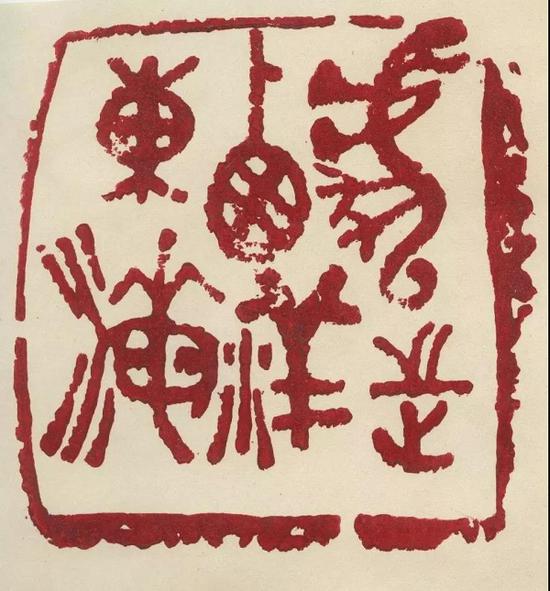

李骆公草篆《龟虽寿》

李骆公坦言:他是被“逼”入篆刻这个“方寸之地”的。在1957年那场风云诡谲的运动中,李骆公因对前苏联僵死的写实主义绘画教学体系不满和对美院建设的大胆建议,被打成“右派”,失去教职、工资及一切待遇,下放农村劳动改造。一位才华出众、前程远大的油画艺术家,从此淡出中国美术界。与之同时,一位不同寻常的篆刻家,在孤独中悄然诞生。六七十年代,李骆公被逐出津门,随妻下放西南边陲,成为广西灵川县文化馆一名负责出借“小人书”的“摘帽右派”老头而远近闻名。黑色幽默的是,这反而成全了他的艺术探索。

李骆公刊印 虎步西洋东海(刘海粟常用印)

可以想象,张仃为李骆公写下这些文字时,其内心深处,定然是“于我心有戚戚焉”。他借用唐代诗人李商隐“春蚕到死丝方尽”这句沉郁决绝、暗喻一生殉情的古诗,表达了两位劫后余生的艺术家共同的矢志不渝、献身艺术的夙愿。

李骆公与张仃,人生经历、知识背景各不相同:早年,一个学油画,一个画漫画;后来,一个留学日本,一个投奔延安;政治身份,一个是党员,一个是群众。然而,他们面对相似的命运,没有被逼垮,反而被逼出一条曲折奇特、他人无法复制的艺术之路,靠的是丰沛的生命力、强韧的意志和对艺术的虔诚之心。

具体分析起来,张、李的艺术转向路径、过程各有不同。李骆公从油画转向篆刻篆草,既有生计的原因,更有政治的原因。沦为“右派”后,一家七口生活很快陷于困境,温饱尚且难保,哪里还能供养成本不菲的油画创作?后来摘了“右派”帽子,降级留用,当图书管理员,生活略有改善,李骆公也不再碰油画。理由很简单:要他放弃个性鲜明的现代画风和自由奔放的色彩造型,改弦更张,画那种主题先行、庸俗逼真的苏式写实主义油画,他很难做到。在这种情形下,似乎只有古老而冷门的篆刻,才是一个可以躲避斗争、安顿精神的地方。而且,篆刻成本费用也相对低廉,不会给李骆公一家的生计造成困扰。

张仃焦墨写生

相比之下,张仃的“艺术转向”显得一波三折,复杂多重,表现为“艺术”与“党性”在内心不断的冲突、磨合、搏弈,最后皈依自然神明(艺术)的漫长过程。如前所述,在延安文艺整风运动中,他的画风经历了第一次转向,由变形夸张、个性强烈的“表现主义”,转向“二为”(为工农兵服务为无产阶级政治服务)的“革命现实主义”。1950年代中期,在“双百方针”与访法会晤毕加索的双重刺激下,他的“通灵宝玉”失而复得,由此引发新中国美术史上罕见的“毕加索加城隍庙”艺术实验。这是张仃画风的第二次转向。经过七八年沉寂之后,第三次转向悄然到来,那已是“文革”后期,在香山宁静悠远的怀抱中,不经意之间,张仃开始了焦墨山水的艺术探索。此时他已年届花甲。

张仃与毕加索

张、李的艺术转向,给20世纪中国美术史留下一份耐人寻味的“备忘录”。其劫后余生的艺术成就,令人惊异,令人敬佩,令人叹息。李骆公说:“我的一个图章,就是我的一个精神世界,它能反映我强烈的感情与艺术观。”又说:“我刻一方印或者一组印,必须先画许多稿子,把我的感情全放进去,等到我的稿子能够充分表达我的感情了,我才根据画的大小去选石头。这叫做量体裁衣,以脚穿鞋。”张仃说:“我年近花甲之时,决心从小学生做起,纯以焦墨写生,犹如对自然‘描红’,练眼、练手、练心,促使眼、手、心合一。从实践中悟到,石涛‘一画’说并非玄虚,联系到从赵孟頫到董其昌‘书画同源’论,重视以线为造型手段。经过不断实践,认识有所提高,不知不觉十几年又过去了。艺术劳动,可能也有惯性,每觉得以焦墨写生愈来愈得心应手,愈欲罢不能了。”——对这些真诚表白,如果仅仅从艺术的角度去理解,那是远远不够的,只有设身处地,从两位艺术家所处的特殊时代、环境及具体的遭遇中,才能找到真正的答案,理解方为周全。要知道,张仃、李骆公都不是一般的艺术资质,假如生活在一个正常的环境里,他们的艺术天性肯定得到更自由、更充分的发展,他们的艺术能量肯定得到淋漓尽致的释放,他们艺术成就因此更不可限量。然而,历史没有“假如”……

在这种情形下,受难者之间的同情与理解,往往更加切中肯綮,因而也更值得重视。比如张仃认为:李骆公是热爱传统而又有世界眼光的艺术家,他的创作“神”“形”兼备而更侧重于“神”,结构造型高度凝练;他的篆刻严谨而新颖,他的草篆讲究“骨法用笔”和墨色变化,富有音乐的旋律与节奏。这些见解,都是在李骆公艺术探索(尤其草篆)尚未得到世人理解的时候,发人所未发。但张仃又指出:李骆公的艺术探索,有他的历史背景及个人特有的条件,是百花园中的一枝花,因此他希望中青年艺术学徒“不要从形式上抄袭和模仿他,而应走自己的路”。张仃的希望隐含这样深意:李骆公的草篆是一种不可复制的高端艺术,只能产生于那个时代,那个独特的个案,是一门无法模仿的“绝活”。张仃之言,同样令笔者想起张仃劝告那些热衷于焦墨山水的中青年画家:“不要人人都搞”,可谓用心良苦也。

张仃焦墨山水之一

惺惺相惜。张、李之缘,缔结于对艺术的深度痴迷和审美价值的高度默契,因此像金刚石一样经得起时间的腐蚀。李骆公家人新近披露的张仃、陈布文当年致李骆公的三通书信,生动地佐证了这一点。它们与《李骆公的艺术》,形成微妙的呼应,而且,因为是私人信札,比起公开发表的论文,显得更加自由随性,推心置腹,带有“私房话”的性质,因此更具可读性和史料价值,不可不扼要介绍。

李骆公夫妇、张仃夫妇1981年春摄于漓江

第一通信写于1976年9月1日,主要讲述一个月前唐山大地震爆发时,京城的灾情及震后周围文化人的防震生活状态,满满写了两页信纸。信的缘起,是李骆公的一纸电文:地震爆发后,远在广西的李骆公第一时间给张仃一家发来询问安危的电报,而当时张仃、陈布文正在香山过例行的隐居生活,因交通阻隔,多日之后才见到电报。满满两叶信纸,传达一种“尽不在言中”的深情与默契。其时神州大地四处摇晃,甚至连边陲广西都成了“防震省”,反过来又引起张仃、陈布文对李骆公一家的深切关怀,真可谓“患难见真情”也。

第二通写于1977年6月20日,内容围绕李骆公托人赠送的美作与美酒。美作即李骆公的篆草,受到张仃、陈布文的激赏:“安置到室内的主要位置上,蓬荜生辉,每看一次就赞叹一次。”美酒运气不佳,长途旅行中遭不测,由此引发接受者的深情慨叹:“每饮一次便不住口的抱怨:‘干吗给我们带酒,而且一下子带四瓶,太过分了。好,一上火车就挤碎两瓶,真可惜,尤其是那份情谊……我们在北京,什么都可以买到,可就从来没想到给他寄些……’”

第三通写于1981年1月6日。其时张仃早平反,出任中央工艺美院院长,已是第三个年头,正为文山会海、行政事务搞得焦头烂额,想当“业余画家”而不得。信中对李骆公为张仃刻的名章极表满意,要求再刻几方,并戏称这是“好事多磨”(因李刻得好,所以又得多磨石头),并写下张仃希望的章名——老郎 它山之石 三馀 探索 拙夺天工 寂寞之道,供李骆公参考。信中最后,张仃这样亲笔附言:“骆公兄:多谢你代我安排游桂一事,明春雨季过后能成行,最为理想了。‘长安不易居!’我每分钟都想逃开京城。多谢你,容见面细叙。”——唯真正的艺术知音才有的那份高山流水情谊,此时表露得无以复加矣。

庚子年腊月初八