张莹 | 艺术的“观看”机制

站在一件艺术作品面前,首先引起我们感官的即是“观看”,不论是传统的架上绘画或者是科技与艺术互为媒介的装置作品,“目光”的注视是我们与艺术的第一次遇见,目光所及,艺术作品继而得到了观看的光的照耀,艺术的存在从而得以“显现”。而观看的对象亦存在着一种诱惑力,极度高饱和的克莱因“蓝”、旋转流动的梵高的生命线条、声音裹挟着图像的影像装置,都试图用尽浑身解数地诱惑我们的“眼睛”。就像时尚广告画中,女模特的精致妆容与光影布景中身体的出场,性的诱惑始终挑逗着我们的视觉神经。通过我们的眼睛,将一种神秘的诱惑力传递至生理以及心理潜层,目光的占有欲望被赤裸裸地引起,接着开始游移,最后凝神注视。这便是观看的窗口与通道。

一、显现的目光

1、观看的“自恋性”

目光具有传递与连接对象的作用,无论是目光的传递作用,还是观看的可逆性,反映的都是视觉的一个基本特征——梅洛·庞蒂所谓的“自恋性”(narcissisme)。观看仿佛是在物中自行绽出,物成了自我的镜子,我在物中看到的也只是我自己;或者反过来说也是一样,我是物的镜子,我的眼睛映现出了物的存在。我与物面面相对,就像两面彼此对照的镜子,“它们映出两组被嵌合在一起的无穷系列的影像,这些影像并不完全属于它们中的任何一边,因为每一边都只是反射另一边而已。这两组影像构成了一种配偶般的组合,这种组合比它们中的任何单独一边都更加真实。”梅洛·庞蒂认为,这种相互映照式的注视正是画家的注视的标志。在这种镜像的自反作用下,我(观者)的外观得以补全,我最秘密的东西进入到这一(镜像的)面貌中去。由此,我的身体得以包含取自于其他身体的某些部分,就如同我的物质进入到它们中一样。在这种映照中,事物的在场在我的身体中唤起了某种回音,或者说,事物的“明显可见性”映现了我的身体中的某种“隐秘可见性”,所以塞尚说到自然在我的内部。我在这种视看的镜像中重新发现了自己,而事物也借助它的存在形式,获得了它的表达,留下其可见的痕迹。对于画家来说,这正是推动他进行绘画的深层动力。

当我们的目光注视着草间弥生的绘画作品《无限的网》时,背景中无限的红点、绿点交织与缠绕,在一阵纠缠不清中搅动着我们的目光,整幅画面如同一个稳座在教堂中央的“祭坛”,在红绿对比的背景上头,浮现一个如太阳般的橙黄圆球,球面覆盖着血红色的网子,让观者感受到一个燥动的、火热的生命体就在当中滚动,画面展现了强烈的自主意识和生命力。画面中繁杂交错的圆点是艺术家自我精神的映照,它们虽然静止在画面中,但是由于没有任何轮廓线的规训,小圆点不断地闪烁跳跃,勾动着观者的目光。我们的目光与其对视时,眼睛与身体亦然被不断地吸引,在这种反向观看中,肉体与画面中的色彩与圆点交融着、翻滚着,在一阵强烈的视觉晕眩中,身体的主体意识也逐渐嵌入了绘画的形式之中了。

图1草间弥生《无限的网》1965年

图1草间弥生《无限的网》1965年2、记忆的目光:绘画的时间性

在梅洛·庞蒂看来,绘画就像胡塞尔指出的那样,是提供忘记的本源,并赋予过去一种新生命(记忆的崇高形式),而不是一种延存(忘记的虚伪形式)的能力。他认为人们只能通过“看”才能理解记忆。为了记忆能够成为和包含遗忘,看应该已经是其中一个流转或蜿蜒,是一种世界的知觉系统的变化。由此,我们可以从含混、自恋、和固有意义上理解绘画:它们有一个正面、一个反面、一个过去、一个将来……在绘画中,时间不会停止。虽然画面是一个没有位移的物理空间,但是通过线条的构造,绘画空间可以通过潜在的震动与辐射投身于空间运动之中。也就是说,在绘画空间中,时间与空间、视看与运动相互侵越,形成一种观看与运动的交织。梅洛庞蒂认为,保罗·克利的色彩有着古老的时间质地。在克利的作品《Senecio》中,抽象面容的形象依然被轮廓线进行了区分,橙红色的背景色块似乎想要冲破头部的轮廓线进来,而实质仍然被分离在了主体形象之外了,在人物的脸部、眼睛、脖子、上半身,清晰的几何形状将纯净的色彩束缚了起来,使得每一个色块是安静的、也是独立的。并且画面中的图像整体呈现出了拒绝纵深的平面性,动态的趋势被禁止了,回到了一种统一的静谧之中。画家以儿童绘画般的笔法将色彩提炼出了单纯、原始的意味,当我们的目光与其相遇时,目光将绘画的记忆一层层地揭开,在极为简洁的几何图形中,我们仿佛置身于了拉斯科壁画的原始痕迹与神秘巫术之中。在克利古老的色彩里,我们看到了时间的过去与观看的现在,进而不断裹挟着未来的时间也正向我们铺展开来。

图2保罗·克利《Senecio》1922年

图2保罗·克利《Senecio》1922年3、透视与变形

梅洛·庞蒂认为文艺复兴以来的古典绘画,多采用透视的手段,将事物按照人类视觉的科学分布来布局画面。而且,光线和线条成为画家摆弄的手段,因为这些绘画元素是画家本能视觉的随意说明,就像符号是语言的随意说明一样,所以并不是说是错误的,而是天真的。在塞尚的《静物》中,透视法下的高脚杯被刻画成侧面的椭圆,而塞尚笔下的高脚杯的两个顶点却被展高,椭圆被扩张,这一做法来自自然的混沌而非科学的精确,不同于相片却更为真实。绘画空间应该描绘这种真实,因为艺术是“人对自然的补充”。与透视法注重线条相比,在塞尚那里色彩对线条拥有优先地位,因为色彩与感性的经验联系更多,线条常常沦为一种理智的建构,色彩的丰富可以诠释不同视角的真实观看。透视法下的苹果以抽象的线条牺牲了物体的实际厚度,而厚度赋予事物充盈与无限的特征。塞尚笔下的苹果,色彩的展开有一种生动的色质变化,这种变化跟随物体的形式与所承受的光线而来,物体仿佛从内部被潜在地照亮,光线从物体之上自己放射出来,沉甸甸的果肉夹杂着光泽、香气扑面而来,其潜在的运动质感似乎要穿透这一轮廓的束缚,以宣告自身生动的存在。

图3塞尚《水果盘、杯子和苹果》1879—1882年

图3塞尚《水果盘、杯子和苹果》1879—1882年变形一直是艺术家经常尝试革新与创造的手法。西方现代绘画艺术中的抽象变形,是叛逆自然界的变形。从阿恩海姆的完型知觉来看,人们看东西不是包罗方象地一一囊括,而是无数个瞬间的一瞥组合在一起。这就阐明了视觉与绘画变形的关系,同时并置和连续视觉的概念,以及艺术家摆脱把绘画当作视觉的真实而进行模仿的概念,都是自由自在地去探索自己所向往的任何视觉方向、体验或直觉。这种叛逆自然的绘画变形艺术在东方的绘画变形中几乎不存在,这也是东西方绘画变形的不同所在,前者是夸张变形,而后者为叛逆变形。梅洛庞蒂认识到现代绘画拥有着原始绘画的魔力:画面通过对存在之物的适当“变形”,让它们脱离我们用自然态度观察到的形体,让它们不再服从于科学框架里的定义、实用范畴中的功能。将对象“变形”的益处在于:在观看的经验之外,在一片迷蒙、模糊的空间之中召唤着质疑与挑战;“变形”重新激发出我们与寻常之物之间的原初关系。由此,“变形”提供的“不是人类的观看,而是一个并不参与完满的神,从一个人们视觉所能够具有的认识。在那里,有人们在世界的表现当中能够为自己设置的目的。”因此,艺术家的目的就是要画出与世界相接触的一切痕迹,因为这些痕迹使得我们的注视发生颤动。

20世纪60年代出生于伦敦的英国女艺术家塞西莉·布朗则在抽象与具象的游走间,狂热地演绎着“变形”的革新力量。英国是女性主义的发祥地,早在1914年,伦敦就爆发了女权主义者冲击白金汉宫向英王乔治五世请愿的事件,女权运动由此在英国拉开序幕。60年代出生的英国女性艺术家也在这样的时代背景下耳濡目染,甚至切身体验,在她们的创作中或多或少有着女性主义的影子。与美国女性艺术家重视在艺术中强调两性在文化上的差异以及强调社会性别与权力的关系问题不同的是,英国女性艺术家眼中的这种差异是一个相对的概念,在这样的时代背景之下,英国女性艺术家更关注一些超越自身性别的问题。我们可以看到在塞西莉·布朗的作品中,她并没有选择女性主义者所炙热的“受伤的身体”主题,而是以艺术史中常见的“性”作为主题。并且“性”的主体——身体打破了古典审美之下的沉静之美,甚至身体的完整性亦被破坏掉了,变形的身体被搅碎在了色彩的跳动之中。

“变形”的艺术形态早已出现在了原始艺术中,而我们知道,原始艺术中运用变形或是夸张的手法将艺术对象重构,他们欲想追求的是对自然万物的神秘之力的崇拜,这里面蕴含着原始艺术家的信仰。“在原始人的‘表象改造’中,那些在一个对象物中最具生命原力的部分,在形状上也要变大,比如牛、鹿的角,鹰的嘴,兽的爪,等等。这在我们看来,它们又是变形的、怪诞的。”西非许多部落所表达的“尼耶玛”(Nyama),东非、中非一些部落所表达的“玻瓦恩格”(Bwanga),以及美拉尼西亚人的“马纳”(Mana)等都指向了一种原始“力”的理念。这是一种无形的亦无法用肉眼捕获的存在,却是一种能够主宰和构成人类和自然秩序的力量。在塞西莉的作品中,变形并非艺术作品的主要目的,而是一种视看的知觉构成,在破碎的身体与孔状的空间之中寻找到直通内心的通道,进而唤起观者的感官反应。她的作品中呈现出形式的分割、闪烁的色彩、以及开放的空间。正如评论家所言:“塞西莉的大尺度绘画作品即唤起对抽象表现主义那种规模性,又使作品显示出多孔状的空间(the cavernous space),而且引向一种膨胀的感觉(a sense of expansiveness)。这些都不是为了把视觉信息量塞满绘画的构成,而是唤起一种心理的恐慌(elicited a kind of claustrophobia)。”

图4塞西莉·布朗《睡衣游戏》布面油画,193x249cm,1998年

图4塞西莉·布朗《睡衣游戏》布面油画,193x249cm,1998年1998年的作品《睡衣游戏》是以著名的电影《Doris Day》中的场景命名的,沉浸于睡衣游戏的男女无意地保持着纯洁的形象。塞西莉·布朗的绘画保留了喜剧电影中的的乐趣,让女人在纯情与妩媚成熟的同时,在上世纪50年代的流行的赭红色的私密房间中流露出了性暗示。唯一可以辨识清楚的是画面中左下角对着镜子的女人,从镜子的反照中,我们可以窥视到女人沉迷于性游戏的销魂面容。画面中心则是搅动着的纠缠在一起的欢乐男女,中心的男性早已在肉体的快感中碎裂而几近毁灭,变形的人体似乎遭遇着强大的性爱力量,房间中的织物与肉体搅动在一起,以至于他们即将被摧毁。艺术家在访谈中谈到:“我并不介意将欣赏画作当成一种游戏,这应该是一种体验。但是,我希望观众不要因为这些画面中的碎片不能恰巧形成一幅整体画面而变得沮丧。”艺术家不断地暗示身体体验的感觉,她笔下模糊的人物,无论是明晰的还是暗示的形体,都将成为观众内在的投影,在记理领域转化扩大为布朗式的形式抽象。塞西莉布朗的灵感来自于研习过去的和现代的大师,我们可以在新行动画派的代表人物威廉·德·库宁的作品中发现塞西莉的笔触灵感来源。德·库宁的笔触迅疾、粗重、猛烈,再加上黑瓷漆等各种新材料的使用,绘制出的形象分解程度越来越高,充分地表达了其躁动不宁的情绪。跳动的色彩与变形的人体中都充斥着一种反抗的革新力量,而这种力量并不是来源于对神灵的信仰,而是直接源自于色彩的本能情绪与艺术的知觉感知。

图5威廉·德·库宁《白色裸体》,布面油画,1967年

图5威廉·德·库宁《白色裸体》,布面油画,1967年塞西莉·布朗2000年的作品《逃亡者》是从Tennessee Williams的戏剧作品中拟定的标题,画面中的逃亡者是来自南方的满嘴流言蜚语的性感女人。性爱的一瞬间被记录了下来,布朗运用抽象的变形表达的不仅是原始的本能情感,在碎裂的笔触与光感的色彩之间连接了绘画的理念与观者的感官。性感女人的丰腴的身体在轻盈地笔触中建立起来了。我们可以发现以往作品中厚重的色彩覆盖被替代掉了,取之而来的是透着光的轻薄的色片,闪烁的油画颜料复制了身体的诱惑质感以及运动中戏剧性的错觉。在女人体性感的肉体之下,故事与幻想自发地展开,仿佛每一笔都包含一个黑暗的秘密:华丽、坚韧不拔和沾染了罪。人物的身体上的轮廓线消失了,塞西莉的变形手法已经突破与改变了毕加索式的线型变形,而是创造出了色块的空间变形,杂乱却有序的色块在多重时空中填满了观者的视觉,然而每一块色彩却是透着光的,我们并未感觉闷得发慌的拥堵,而是呈现出了流动的色块空间质感,使得观者的呼吸亦能从画面中流动出来。

图6塞西莉·布朗《漂泊者》布面油画,229x190.5cm,2000年

图6塞西莉·布朗《漂泊者》布面油画,229x190.5cm,2000年在艺术的观看中,目光不是探照灯式的聚焦和侵凌,而是联结自我与周遭世界的通道,如同蛇形画廊的玻璃表皮之下直接散发的光,光源来自于自然周遭的世界、来自于艺术作品的内部光晕,更来自于我们独特而敏感的身体感知。这是一种原初意义上的自然之光的绽露,事物由此仿佛是从空无中“自身具像”,来到我们的面前——观看就是对这样一种原初的创生奥秘的发现。这就是梅洛·庞蒂所说的画家在践行着一种神奇的视觉理论,或者让自身被物所穿越,或者让精神寄居于物中,无论如何,画家都实现了他与存在的隐蔽空间的神秘贯通。正是在目光的基础上,艺术家让出了他的观看,使目光成了贯通自我与存在的通道,由此万物之间的一种内在联系显现出来。

二、移动的视线

作为制像术的工具——镜子(透镜)成为了人们认识、模仿自然现实的最好的通道与媒介。而在摄影术发明之前,镜子的前身——“暗箱”技术成为了镜子进入图像、帮助艺术大师建构图像的重要技术之一。当我们在享受与欣赏西方古典油画作品时,我们经常会被他们精湛的写实技艺所深深折服,然而令人无比惊叹的“模真”的复杂细节背后却有着不为人知的秘密。大卫·霍克尼在《隐秘的知识——重新发现西方绘画大师的失传技艺》中揭露了我们从未深究的秘密:“从15世纪早期开始,西方就有许多艺术家开始使用光学器材(optics)创造投影,借此来帮助他们作画。这里的‘光学器材’指的是镜子和透镜(或者是两者结合的器材),当时有些艺术家直接利用投影图像绘制素描和油画,而这一新的观看方法,很快就流行开来。”从霍克尼的视觉证据中发现,文艺复兴和巴洛克时期的那些绘画大师如卡拉瓦乔、丢勒、拉斐尔、达芬奇、委拉斯贵支等,可能都使用了当时最先进的暗箱透镜来帮助自己作画。暗箱是如何成像的?在一个密不透光的箱子或一座没光的暗室里,暗箱的一面有小孔,箱外景物透过小孔,在完全黑暗的箱内壁上形成颠倒且两边相反的影像,这是照相机的最早形式。艺术大师借助暗箱透镜进行绘画的证明在意大利人玻尔塔(Giovanni Porta1538—1615)发表的《自然魔术》一书中可以详尽地窥见Camera Obscura的使用方法,他的著作说:“使用这种工具时,只要用铅笔将反射在画纸的图像描绘出轮廓,再着色即可完成一幅很有真实感的画像,再高明的画家也不能相比。”此书曾影响了当时甚至后世的许多画家。

1、多重窗口——移动的感知

在机械复制时代,摄影技术成为最令人身体“震惊”的技术媒介。摄影中的镜子已经由绘画内部的镜像延展至图像外部,成为图像制像与成像的技术与媒介手段。而在摄影的探讨之中,视觉机制是如何通过镜子的技术发生转变的?我们将要考察大卫·霍克尼的视觉作品。被标签为“波普艺术家”的霍克尼,“拼贴”是其不断创造与沿用的手法。从1960年开始,霍克尼受到毕加索“立体主义”观念的影响,开始探讨视线与观看方式如何在二维平面上的运动与延伸,从而产生有别于摄影技术的单一、静止的画面效果。立体主义是在塞尚的探索上发展起来的,在立体主义这里,客观事物被碎裂成为碎片与块面,并且按照多重视点与时空方位将客观事物综合为跨越二维空间的晶体质感,多重的视点取代了单一视点,例如在毕加索的《亚威农的少女》中五位少女在一个暧昧不明甚至是毫无透视空间感的画面中出现,不同时空的视像出现在了同一画面之上,少女们的鼻子既是正面的又是侧面的。正是在这多重空间之中,立体主义将时间引入了单一的传统空间,从而达到了“第四度空间”仿真效果。毕加索进一步将绘画材料进行扩展,运用了实物拼贴更加扩大的绘画的物质质感。而这一手法深深地影响着大卫霍克尼的创作方式。

图7毕加索,《亚威农的少女》,布面油画,243.9x233.7cm,1907年

图7毕加索,《亚威农的少女》,布面油画,243.9x233.7cm,1907年霍克尼将拼贴的手法沿用至摄影之中,他的照片拼贴实际上就是在拍摄空间,霍克尼一直关注的并且思考着及如何在二维的平面上表现三维空间感。在他的摄影拼贴作品中首先承认二维平面的存在,例如观者在看其作品时能感受到一张照片通过拼凑、粘贴从而与另一张照片对接的变化。一个平展的表面从理论上来看仍然是二维的,而霍克尼的“拼贴照片”是在承认二维平面的前提下创造了立体的错觉空间的。这样的错觉视觉类似于“达芬奇笔下的‘镜子’,平面镜上反映的图像和绘画极为相似,镜子中的图像也只有一个平面,是无法触摸到的,镜子和图画两者都向平面内伸展得很远。拼贴作品中的照片拼贴后表层会留下阴影和厚度,使观看者对拼贴的网格感受更加明显,并且阴影能够帮助眼睛感受到深度,使观看者能感觉到被拍摄的物体是在一个平面上的,一旦意识到观看的纸面,便创立了空间。”

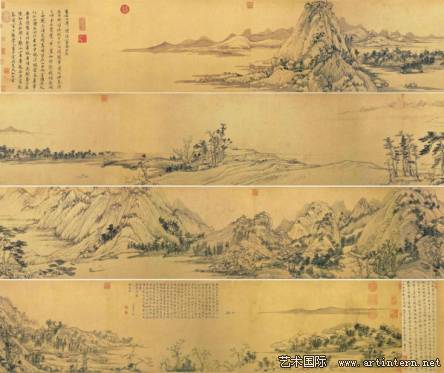

图8(元)黄公望,前半卷:《富春山居图·剩山图》31.8X51.4cm,浙江省博物馆

图8(元)黄公望,前半卷:《富春山居图·剩山图》31.8X51.4cm,浙江省博物馆后半卷:《富春山居图·无用师卷》,33X636.9cm,台北故宫博物院

除了受到立体主义的影响,大卫霍克尼的作品中也受到了中国卷轴画的观看方式。大卫·霍克尼曾经收藏过中国的卷轴山水图卷,“1983年霍克尼开始研究中国卷轴画,他感受到东方卷轴画中有另外一种描绘世界的方法,于是便将横向移动的概念运用到自己的拼贴作品当中。霍克尼认为中国绘画大师和欧洲绘画大师的区别是:如果要描绘一座花园,中国艺术家会在花园中漫步一周,然后再作画。而西方的艺术家们则只是仅仅坐在一个地方,从一点观察作画。一个是走动的,一个是固定的。”在参观卷轴画时,古人的经验是从一侧缓缓欣赏与游览至下一侧的画面,如同人在画中游一般。中国卷轴画讲究平面布局的横卷式构图,北宋郭熙曾在《林泉高致》中提出过高、平、深“三远法”:“山有三远,自山下而仰山巅谓之高远,自山前而窥山后谓之深远,自近山而望远山谓之平远。山无深远则浅,无平远则近,无高远则下。”绘画中出现了多个观察点,随着移动观察点时空位置也会随之而产生变化,形成空间的流动之感。

在霍克尼的摄影作品中,艺术家借用摄影技术对现实世界的某一时空凝结的片段进行截取,将连续拍下同一物体不同方面和不同时间呈现的状态“拼贴”在同一二维画面之中。此时观者在观看他的摄影作品时,习惯性的线性透视观看被消解掉了,固定的视点只会看到错乱排列、荒诞怪异的霍克尼图像,而当观者将视线朝着不同方向进行3D式地移动时,目光将会感知到整个图像的存在,并且能够从目光的“罅隙”中感受到事物、事件过去发生以及此刻存在着的多重时空。在《梨花高速》的作品阐述中,大卫·霍克尼说道:“画中的每样东西都很近,可是同时整幅画仍然能够获得空间深度。采用多视点能够创造出远比单视点大得多的空间。我们的身体或许接受单一的中央视点,但我们的心灵中的双眼却追踪、靠近画面上的每一样东西,除了地平线,必须把它安排在画面顶部。”立体主义被看作继文艺复兴之后第一种新的安排绘画空间的方式。1912年雅克·利维埃尔(Jacques Riviere)这样写道:“就像光照一样,视点改变人,掩饰他们的真形。……在现实中,我们能够改变观察位置,向左或者向右一步,我们就能获得完整的视界。我们对于一个对象的知识是……视点的复杂综合。造型图像不会移动,它必须从第一个视点看去就是完整的,因为它必须弃绝视点。”除了移动窗口的视点以外,霍克尼有意打破摄影的边框,以不规整的碎片形式突破单一的平面空间,从轮廓边缘也意图探寻真实的深度空间,在块面拼贴中建立起雕塑的物质感官。

图9:大卫·霍克尼《梨花公路》摄影,1896年

图9:大卫·霍克尼《梨花公路》摄影,1896年 图10大卫·霍克尼《桌子》,显色打印拼贴,1984

图10大卫·霍克尼《桌子》,显色打印拼贴,1984 图11大卫·霍克尼《游泳池》,显色打印拼贴,1982

图11大卫·霍克尼《游泳池》,显色打印拼贴,1982对于现象学家梅洛·庞蒂而言,视线本身就是身体器官的触媒,观者的目光从一个洞罅绽出,又滑入另一个空隙,在这两个洞隙之间,它把某物勾勒,托呈,浮现。视看本身仿佛是从这些洞隙中被释放、绽现出来的。从这个意义上来说,我们不能说“视景”是我“观看”的结果,它是移动的,是自行绽现的,并在这一自行绽现中与自我意识发生关联,把“我”带入了与图像的共同在场。霍克尼认为镜头或者镜面只能呈现光学投影,三维世界变成了二维平面,长方形的东西受到透视法则的变形,很少看起来是长方形的,“然而,如果你轮流睁开双眼,看到的图像实际上是不同的,因为双目所处的位置不同。”艺术家如是说道。霍克尼式的拼贴图像呈现给了观者全新的视觉体验,散点透视般移动的目光质疑了传统摄影图像的真实性,我们的视觉感官认知重新得到了审视;而主流文化殖民之下的“被殖民”者亦在观看的视像中挑战了历史传统的权威。

图12:大卫·霍克尼《弗雷达给我和安妮带来一杯茶》,显色打印拼贴,1983

图12:大卫·霍克尼《弗雷达给我和安妮带来一杯茶》,显色打印拼贴,1983三、生产图像的镜子

在古典仿象阶段的艺术作品中,画家依靠眼睛观看、内心感觉和双手描绘,便达到与自然对象肖似的程度,显示了艺术家的一种神奇的能力,在平面基底上凸显出引人入胜的真实视像,就如同人们想象中,上帝团泥为人的奇迹再现,这是人们在对生命的敬畏中与命运的抗争中显示出创造真实的智力与力量。1839年路易斯·达盖尔发明了“达盖尔银版照相法”,福克斯·塔尔博特也发明了“碘化银纸照相法”,这两项革命性发明的产生标志着现代摄影技术诞生。由此开始,人类视觉文化进入了由机器性媒介和技术主导“视觉性”问题的图像时代,在许多学者看来,摄影技术有一种超越的神秘性和魔术性。苏珊·桑塔格说:“照相机将现实分解为原子,使之可以操纵,变得晦涩。它是一种拒绝连续性,但又赋予每一刻以神秘性质的世界。”罗兰·巴特尔曾经也说过:“照片充满着偶然性,它是偶然性晶莹透明的外壳。”当镜子(透镜——摄影技术)进入图像,成为构造图像的策略时,镜子又给了我们怎样的观看角度与视野?

1、消亡的时间镜像

时间在摄影中是十分重要的元素,是拍摄照片中的内容存在方式,同时也是摄影的拍摄手段。罗兰巴特曾经在《明室》中说过“事实上摄影无限制的复制的东西只发生一次;摄影机在机械地重复着实际存在中永远不可能重复的东西。”1851年英国发明家阿切尔(Frederick Scott Archer)发明了玻璃底版的火棉胶法(collodion process)摄影技术,感光时间大幅度缩短,只需要几分钟到几十秒、几秒钟便可以胶片感光。由此而来,感光技术的推进让记录事件的瞬间成为可能,摄影艺术家也开始认识到摄影中时间和空间的对应性。我们在观看照片的过程中,视看的图像只是时间流失的“图像证明”,照片实际上是通过对过去时间的记录来实现的,这是摄影的机械性特征而决定的结果。在这个层面上来看,照片所观照的意义存在于观众在视看时所体会到时间流动的内在体验之中。从摄影时间的本质属性上认知,一张照片中存在着三种时间:1、摄影作品中记录下来的已经消亡的时间;2、拍摄照片的机器曝光时间;3、观者视看摄影作品时蔓延在心里上的感官时间。德勒兹则认为景深摄影的重要性并非真实功能也非戏剧效果,而是某种“非真”功能,从根本上说,景深并非其空间属性,而是其时间属性,即“一个镜头间的不可定位的关系整体,它构成过去时区或者时段连续体。”在景深镜头构造的空间中存在着一个绵延的时段连续体或者一个过去时区,而不再仅仅是空间的简单相加。

2、“空镜子”

机器视觉的产生依然在摄影艺术中屡屡可见。摄影发展至今,已经进入了数位取代银盐摄影的时代,这个时候让人重新思考“起源的问题”,也就是“摄影到底是什么”这样的本质问题,数位摄影的高性能让人类获得比眼睛更高解像度的影像,但同时也把人类的眼睛到底看到什么,这件事情相对化了。但是我们在杉本博司的作品中,观看到了一种摄影的“肉身性”,他有意模糊掉摄影在机器方面的机械与理性,而更加回到了视觉的本身,回到了一种目光的显现。机器的图像涂抹掉了艺术家的感性个性,而将原始机器的冷静突显在了摄影作品之中,以一种冷峻与民主的视觉形态展示出了零度机器的诗意之感。杉本博司的作品从《海景,Seascapes》,《剧院,Theaters》,《建筑,Architecture》,《画像,Portraits》,到《数学的形体:Mathematical Form》,展现出了不同于其他日本派的摄影风格,他的作品非常平静,黯淡的画面,毫无生气,给人一种冷冷的感觉,可是却使无数人驻足于他的作品之前。我们在他的《海景》之中,驻足凝视,现实的尘染被慢慢剥离,你的目光被图像中的纯净、默然所吸引,时间似乎溜神了,一不小心也悄悄地停滞了下来。我们的身体也逐渐与海景中的时间相融合,回归到了生命的无限纯粹。杉本博司展现出了不同于其他日本派的摄影风格,他的作品非常平静,黯淡的画面给人一种冷冷的感觉,可是却使无数人驻足于他的作品之前,这就是日本美学的魅力所在。

图13杉本博司《海景》之一,摄影,(Seascapes,1980-2002)

图13杉本博司《海景》之一,摄影,(Seascapes,1980-2002) 图14杉本博司《闪电原野》,摄影,2012

图14杉本博司《闪电原野》,摄影,2012

在杉本博司的作品中“空镜子”的出场是我们不得忽视的美学象征。如果说丰富的视听情境意味着时间随着景物或人物出场的真实观看一一视见——而直接出场,那么“空镜头”曾通过显露出的寂静质感将‘视看’剥离掉,带来对于时间的遗忘。“遗忘是寂静,是沉默,是记忆的光不能或不愿到达的地方。艺术家通过空镜与景物提示我们或者暗示我们,彼处的存在。一一那是被遗忘的地方,那是安静的角落,那是蒙尘的时间,‘那地方恍如梦境’。”杉本博司自己阐述到:“接下来我要制作的系列是Colors of Shadow,在以最接近黑白的彩色来表现影子中微妙的颜色,这是否能完整地拍摄出来还是一个挑战。我有着身为银盐摄影家的自负,所以也想尝试就数位摄影来说非常困难的表现。总之,摄影的历史已经完结,仅有180年的极短的历史。”摄影术的出发点在于捕捉某一瞬间的影像。然而杉本博司却一直在探索时间、物质、存在、记忆和永恒。换言之,都是与摄影术的初衷相悖的事物。《海景》系列源自探寻人类对于海洋的共同记忆,之后的《肖像》、《剧场》系列,无一不是围绕这些近似哲学命题的主题。在《剧场》系列中,他拍摄电影院,以整部电影的时长作为曝光时间。他自己用文字描述道:“随着时光推移,屏幕上的影像持续闪耀动作,在电影结束时,终究回归到一片银白。”“摄像对象不只局限于人物。在摄影面前,建筑物及山川草木才是最好的拍摄对象,这些景物展示的是最自然的自然,装腔作势地摆出一副一本正经嘴脸的自然是无法接近的,然而,如果长期看到的都只是假象的话,那么也许会不可避免让人觉得,假象本身也具有某种真实性。”在《闪电原野》的作品中,他并未使用照相机,而是在暗房里将未曝光的胶片放到预先设计好的、能够产生不同电压电流的设备上,以创造出特殊的效果。在杉本博司看来,艺术的呈现是一种技术,一种手段,因此,他的摄影艺术便是艺术家思想的全面的象征和视觉化的表达。或者,也许可以用艺术家自己的话来说:“是我的感觉那些随机的片段,呈现了出来。”通过凝察他的作品我们可以发现,机器退位到了原始的工具物质性,神秘的知觉再次朴素而自然地在艺术作品的呈现出了重要的位置。神话、自然、历史的光感以其静谧而神性的态性成为了艺术的主体,艺术家的情绪性以及机器的魔幻仿真性渐渐隐匿在黑白的光影中,由此,视觉在一种平静而纯然的图像中寻找到了自我存在的出口。

3、破碎的“镜子”

喜欢在作品中注入“时间”概念的另一位摄影师是美国女性摄影师法兰克斯卡·伍德曼(Francesca Woodman),她的创作方式是将其摄影作品当作是日记里的照片。我们知道日记有着时间的当下性与准确性,正如照片的记录功能一致。伍德曼像其他艺术家一样将日记当作是练习用的手册,把日记当成是回应其摄影作品的一个排演空间,因此尽管伍徳曼不能先计算户外光线的强度、或是空间的混乱想像程度,但她大部分的作品都是事先计划好的,她的工作日记就像是一个可以替未来作曲的复杂空间,将过去、现在、未来串联在一起。摄影是伍德曼创作的媒介,而摄影其实是一种是最适合面对死亡、失落与哀掉的媒材,它可以展现曾经存在、却已经不在的痕迹,因此,伍德曼的摄影作品就像日记一般,向人们展示一个观看她、或她观看自己的方式,她的影像展现出自身消失于表象世界之后,还可以继续存留的痕迹,充满了独特的韵味和深刻的意涵,也为其死亡留下了神秘而耐人寻味的线索。照片成为时间印证的同时也成为了时间消亡的图证。而伍德慢对阴性空间的渴望,掺杂着对自我毁灭的诱惑,在这个世界里,界线崩解消融,只遗留下死亡和浑沌的痕迹,她最后几年留下的作品,传达出了死亡、救赎、再生的隐喻,表达渴望解放实现后隐晦中又充满期待的信念。

图15法兰克斯卡·伍德曼《自杀》摄影,1977-1978年

图15法兰克斯卡·伍德曼《自杀》摄影,1977-1978年伍德曼的作品中也出现了“镜子”的意象,镜子也成为解读她的作品的关键因素,我们可以发现伍德曼作品中的镜子很多是破裂的、残缺的。在传统或大量民俗中,镜像以的影子或是倒影出现,代表了生命、活力、重生或丰饶的生育力。而“‘影子的失落’(出现在碎裂的镜子中)时——19世纪奇幻文学经常使用这一主题——则会大大削弱主体的生命力,引发恐惧或带来不幸。”由此可以解释为什么破碎的镜子回带来诸多厄运。“在Hoffman的les Aventures de la Saint-Sylvestre中,影子则为水中倒影取代。影子和倒影实现了其主人的欲望或邪恶倾向,凸显出自我分裂。由此,分身(镜子中的形象)包揽了各种被禁的冲动并将之释放出来,使卸去了责任的主体倍感轻松,但与此同时,这个援助主体的发泄管道成为被否定且敌对的另一个自我,对主体进行报复。”

图16法兰克斯卡·伍德曼《无题》摄影,1977-1978年

图16法兰克斯卡·伍德曼《无题》摄影,1977-1978年在古典的镜像绘画作品中,“美女持镜梳妆”的形象母题多是展现女性的“爱美与自知”的美德,亦或者镜子被视作男性目光的凝视机制。而在伍德曼的艺术作品中,“镜子”是一种反抗的象征。在大学期间和纽约时期,伍德曼曾经多次举办个展和联展,在1981年出版摄影集《某些无秩序的内在几何》(Some Di sorderedInterior Geometries)之后一个月内,她从纽约东村的住处跳楼身亡,年仅22岁。在她短暂的摄影生涯中,总共拍摄了五百多张作品,其中大部分是自拍像,她专注于身体的表演,展现了女性对身体再现的主动探索,她对时间与空间的逻辑关系的特别兴趣,并从作品中流露出动人的美学成就,而伍德曼探讨自我再现的身体艺术作品,正好也与1960年代以降的女性主义身体艺术发展的脉络相呼应。镜子中的女性虽是裸体的,但是却不是美化的美丽的身体,而是充满了绝望与忧郁的女性形象。在这里的镜像中,女性拒绝展示美丽的欲望之躯,而是以病态的、丑陋的、恐怖的裸体进行呈现,在如此绝望的镜像中伍德曼表达了抗争与拒绝男性凝视的权力机制。

图17法兰克斯卡·伍德曼《挂在墙上的镜子》,摄影,1977-1978年

图17法兰克斯卡·伍德曼《挂在墙上的镜子》,摄影,1977-1978年观看是我们接近于艺术品的一种直观的方式,虽然随着声音媒介与交互式媒介的到来,引发了观者更为立体的感官。然而我们仍旧不容忽视在这一经典接触艺术的方式中所产生的视觉魅力。通过以上个案的研究不难发现,艺术家在打通观者的眼睛与艺术作品的视觉通道时都借助了种种媒介:在架上绘画中,艺术家把油画颜料的视觉想象发挥到了极致,制造了可以使我们目光进行对接的通道,在透视与变形中改变了古典艺术的神圣光晕,进而打开了新的视觉窗口。当图像从绘画内部进入到了镜子的魔幻世界之中时,艺术家便借助了摄影的机器视觉打造了眼睛器官的真实通道,我们从理念与想象的目光中回到了现实的真实感官,不论是霍克尼的多维“移动窗口”还是杉本博司的“空镜子”,抑或是伍德曼充满象征意味的“破镜子”,我们都可以清楚的看到,镜子成为了观看艺术世界的技术窗口,也是艺术家脱离掉绘画的肉身感官的另一重要视觉策略。由此,艺术作品独一无二的显现从肉身冥想走向了机器现实,艺术的观看被渐渐拓展开来,机器的视觉目光亦被照亮了。

注:本文发表于《artspy艺术眼》

扫描下载宝库APP

扫描关注带你看展览

扫描关注新浪收藏