顾平

顾平总是有人问我,你画何为逍遥山水,古人山水不逍遥吗,中国画不都是隐逸吗?

于是我说,逍遥山水——画的是人与山水彼此相悦的自然情结,古人在这个点上是偶做,我是大投入,现在画人物山水画的人不多了,有点象“非遗”。我喜欢人物山水画,所以我倡导并要发扬光大,这是一份责任。我希望建立自己的人物山水画的艺术语境,有当下意识,有传统精神,还要画得自在,画得逍遥。

酒仙35cm-65cm

酒仙35cm-65cm中国绘画离不开隐逸,在中国人的传统文化中隐逸不代表不入世,姜太公渭水垂钓八十岁等来了周文王、刘备三顾茅庐请来了诸葛亮先生、谢安隐居东山复出后而能纹棋谈兵,淝水之战、也有庄子丢掉漆园小吏而为道家先知、更有陶公采菊东篱下悠然见南山成为了隐逸诗圣,隐逸是以自然之气颐养身躯,养志养神,而又能出处同归,于人世进退自如,这才是中国文人的最高境界也。子曰,“道不行,乘桴浮于海”。

书香天真136cm-68cm

书香天真136cm-68cm在隐逸文化中,书画无凝是上佳选项,一张白纸,可画可书,无丝毫之羁绊,情感可以随性寄托,任意挥洒,而书画本身也是一门学问,但这也要见智见仁,也要经过时间历炼而有修为。

人各有志,喜好相异,同一题材,人人画而画各不同。认识有差异,画技存高低,或笃志好一,或博爱善多,有顿悟大智,也有渐悟厚学,于是画风种种,各得其中。中国画历史悠久,各朝代能者众多,但屈指数分列下来,显山露水者还是有限的。

岗上展卷68cm-136cm

岗上展卷68cm-136cm人要善解自己,人落尘世皆有宿命,每个人都是一样,该干啥干啥,故人应知天命。我自小喜好书画,各路选项后又归结于书画,本来还存志数理化,文学等,最终还在书画里,自知天生是画命,有人来世做领袖,有人来世做财神,都是命也。既然是画命,总得实实在在地走过,所幸我对自己还是有所了解。

兰亭诗意68cm-136cm 2015

兰亭诗意68cm-136cm 2015画风和性格相关,品性来自心理,豪爽之人难作纤细之画,婉约之人难写山河之品,故画要随性方能长久。论风格,唐代司空图首推浑厚,而我认为只要各尽其能,疏放、飘逸都不错,没有画风的高低,只有画风的不同。就象人群面象千面不同,圆形脸圆润,瓜子脸秀美,画风也是一样,各有各的美,重要的是画要有风格,并合乎自己。于是我知道我的画应该是挥洒的,因为性格如此。随性是自然本来面貎的呈现,都说强扭的瓜不甜。随性笔能酣畅,气能贯通,画面的节奏也能自由宽达。

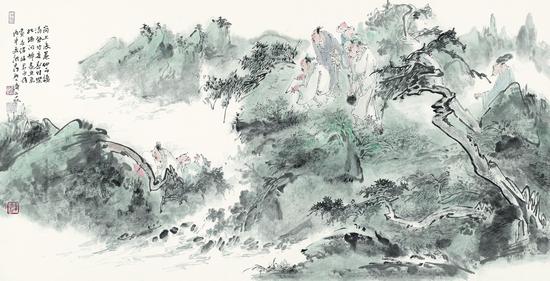

岭上雅集68cm-136cm

岭上雅集68cm-136cm画科种种,人物、山水、花鸟,其中还有工写之分,九三年我曾画过一幅《竹林七贤》的工笔画,用时数月,画得我真想把笔丢掉,十分烦心,但必须把作品完成,于是把纠结强压下去,当时就在想,以后不再作工笔画了,其原因是性格不适合做慢细之工,此画之后我一直致力于写意人物山水。

选题是非常重要,因为画《竹林七贤》及《兰亭修禊》,所以我对魏晋士族文化非常感兴趣,晋人好清谈,喜郊游,爱喝酒,登山临水,澄怀观道,情洒山水,而且士人风骨迥异,风流倜傥,放达不羁。这个时代上承秦汉,下启唐宋,文学、绘画、书法都是风声水起,大师辈出,象书圣王羲之、画痴顾恺之、建安七子等魏晋胜流对中国文化的历史都产生了重要的影响。所以我喜欢这个时代,这个时代的人和事,为此我着大力于此时,画此时的人和山,画他们彼此的人文关系。

竹林七贤200CM-200CM

竹林七贤200CM-200CM晋人的山水观,自由观折射了一个时代的风尚,从顾恺之的人物画中也能看出风动飘洒的人文气息,道家思想的盛行更加表达了晋人天人合一的人生观,所以表现这个时代的画面必须是自由而轻松的,随性而磊磊大方的,这是一个艺术的宗旨,落实在笔墨上更应该开阔与豁达,形式可以多样性,但精神一致。顾恺之的人物造型及线条已经淋漓尽致地表现了那个时代的人物,而今天的我们对历史要建立一个新的审美艺术观,对一千七百年的人和事要从文化历史的角度上重新评判,所以我们所画的人物一定赋于它更多的审美形式,而不是将顾恺之的人物形式搬抄上去。现代艺术教育和东西方文化的交融使我们当下的绘画和传统的绘画形式发生了非常大的变化,我们重复不了过去,未来也重复不了我们。我们继承了气韵生动,而赋于现代气息,古有风流,今添高贵和诙谐,我们还能从民俗民风中提炼那份淳朴,从西方光学中获得光的运用,从人体结构获取科学的结构比例,但我们又打破这种科学性,以形而上的主观臆造获得艺术上写意形的升华。

山水悠哉68cm-136cm

山水悠哉68cm-136cm登山临水,观赏自然,其本身是达观而愉悦的,庄子梦蝶是人与山水的最高境界,我为蝶,蝶为我,彼此羽化即我为山,山为我,草为我,我为草也,故山水中的一切物象都是拟人的。逍遥充满着梦境,鲲鹏展翅九万里,云霄之气浩荡无穷,此是超凡的想象和气度,是人在自然界思维的升华。绘画是自由的,充满着无尽的想象空间,“子非鱼安知鱼之乐,子非我,安知我之乐”。欢乐在我,宣纸之上笔墨欢腾、肆意挥洒只依赖于四个字——我心逍遥。

顾平,2015年1月12日于北京