文/邱晓林

1985年,法国后现代思想家利奥塔在他策划的一次名为《非物质》的展览上,接受访谈时声称,他要严格把关,要排除那些表现主义、新表现主义或超前卫主义的作品,因为在他看来,这些艺术已经丧失了关于绘画危机的思考,已经抛弃了塞尚、杜尚这样的艺术家当年所肩负的任务,正在模糊地回归对于观者愉快体验的关注,但他认为这是一次巨大的倒退,而他想要做的,乃是恢复后现代的感性。

这个声明是耐人寻味的:为什么要反对绘画诉诸于观者的愉快体验?什么是后现代的感性?这两个问题之间有什么关系?在我看来,许燎源的新抽象作品,或许要在思考这些问题的背景上才能得到更好的理解。

在许燎源博物馆一次展览后的茶话会上,一位艺术家和一位批评家就绘画是不是一种语言有过一次激烈的争论,旁人也纷纷参与其中,好一番短兵相接的交锋,最终却未能达成一致的见解,甚至还可以说是不欢而散。这听起来似乎有些无聊,因为绘画语言这个说法,我们不是一直都在用吗,这有什么好争论的呢?但很多事情的玄妙在于,我们一向以为当然的一些东西,却恰恰潜藏着很大的问题。一个简单的事实就是,即便我们面对一幅写实主义的绘画,恐怕我们也不能说它向观者所传达的东西,可以像我们说话交流时所理解的东西一样清楚,而当我们面对一幅抽象派的作品时,其作为一种语言的可传达性就更加可疑,甚至有可能完全失效。然而,把绘画视为一种语言的传统实在是太过于强大了,以至于一些伟大的抽象派艺术家也走不出这个窠臼。比如康定斯基,要为各种颜色和线条规定他所谓的精神含义,尽管我们不一定认同;又比如蒙德里安,非要把他的格子画说成是什么宇宙本质的表现,尽管我们怎么看也看不出来。

为什么会这样?或许关于表达,我们一直有一种观念,即说得清楚的东西是最好的,而如果有什么东西说不清楚,则说明我们的表达能力有问题。所以,我们把可以清楚传达观念的语言,当成是最好的媒介,并且以此为标准,对一切表达形式进行检验和评价。因为绘画当然是一种表达,所以谈论绘画语言就理所当然。从这种绘画语言中,我们可以看出画家的情绪、观念,以及种种意图,即便非常隐晦,我们也总是倾向于把它解读出来,并且谁要是精于此道,那一定就会受到我们的追捧。然而我要说的是,这只是我们的一厢情愿。不说绘画,就算是文字,我们都非常清楚,对于那些幽微、复杂的体验,无论如何也总有表达上的遗憾。

然而,相对于所谓绘画语言能否有效地传达我们的所感所想,更为关键的是这样一个问题,即为什么我们一定要把绘画看成是创作者作为一个主体之心意的表达,而不是除此而外,还可能是什么别的东西?在此,法国哲学家列维纳斯对于艺术的认识值得我们深思,他说:“万物作为被给予我们的世界的组成部分,作为认识的对象或日常用物被卷入了实践之链,它们所指涉的是一种内在,其自身的异质性几乎无从体现。而艺术则让它们脱离世界,并由此摆脱这种对一个主体的从属关系。” 毫无疑问,这完全不同于那种把艺术看成要么是再现、要么是表现,或是二者兼而有之的艺术观。为什么要有这样的一种艺术观?因为在我看来,如果我们的脑子在这个问题上转不过弯来,面对许燎源的新抽象作品,我们一定就会非常困惑,完全不知道他在干什么,也无法真正地“领会”这些作品。

这一年多来,许燎源几乎是“疯狂”地又创作了一批抽象作品。我还记得他创作这些作品时的亢奋状态。每有新作,他都会把照片发给我看。有一段时间,我的眼睛简直可以说是应接不暇。其中有一幅我非常偏爱的作品,画面上是几株花枝,背后是空茫的天宇。在我看来,这幅作品格调甚高,虽具象而有境界,温润中透着苍凉,像是林风眠最好的那些作品给我的感觉。但奇怪的是,这样的作品像是一个意外,仿佛“天外来客”,偶露真容,便不再现身。

我不知道我能不能猜透其中的秘密。或许对于许先生而言,对神秘之域的探索更为紧要,而我的偏爱则似乎有些保守了。我想起他儿子说的一句很有意思的话,说他自己创作的过程就是不断破坏,直到好看为止。许先生不一定要求好看,但似乎也是在不断破坏。破坏什么呢?在我看来,或许就是对意义的不断规避。许先生的思维太活跃了,这种活跃则来自于对陌生之域的毫不设防的开放,而一丝一毫的意义化冲动,都可能意味着对这种开放的抑制。所以,像我所偏爱的那幅作品,或许不过是许先生的一次休憩,是他和这个意义化世界的一次妥协,但也就注定了这不过是一次短暂的停留。

对比许先生早期的抽象作品,就可以很明显地感受到这批新的抽象作品的变化。其早期抽象主要属于两类,一是抒情性(表现)抽象,二是象征性(再现)抽象,前者如《音乐家》、《和谐》、《瞬逝》、《越黑暗越明亮》、《狂欢》、《无意识的自由》等作品,后者如《春》、《红山独树》、《孕》、《飞龙》等作品。在我看来,这两种抽象基本上属于从康定斯基到波洛克的抽象传统,从根本上讲,似乎仍然没有脱出再现或表现的路子,只不过在表达手法上较为隐晦和抽象而已,其主要特征乃是那种眼见的快意挥洒的书写性或主题暗示的统一性。然而,新近的这批作品,其抽象的意味则迥然不同。

这些作品,给我们的感觉,或许是太过于任性了。其中的一幅作品,完全就是颜料在画布上做成的一张细密的格网。这有什么意义吗?如果牵强附会,我想我们总能想出来一点什么来,但我以为,这样的努力大可不必。相反,我们要想一想这个问题,即为什么不能用颜料在画布上做一张格网?是啊,这个从来没有见到过的东西,甚至我们想都没有想过的东西,就这么做出来了。或许我们可以想象许先生其时的创作心态,就在那么一瞬间,这个制作的玩兴就在他的头脑中产生了,然后就有了我们现在看到的这张颜料做成的格网。当然,许先生的作品远不止于这类出于玩兴的小品,而且,这个玩兴里也不只有我们以为纯属玩兴的东西,因为纯粹的玩兴不过是一种心意而已。许先生的作品决不只是心意的表现,这也就是为什么我不愿视其为抽象表现主义的原因。

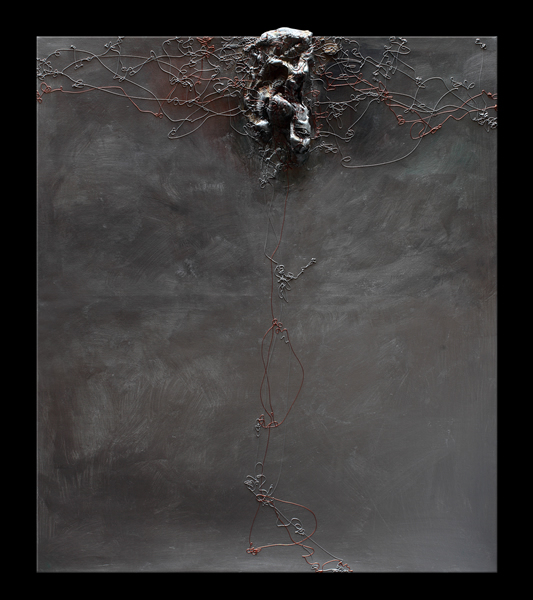

如果说抽象表现主义主要是一种意态欣喜的挥洒,那在我看来,许先生的这批新作则似乎在有意地克制这样一种挥洒。在这批新作里,自然还能见到许氏早期抽象中那种书写性的一些痕迹,但更多的是一种多元形态的构成性意味。反映在手法上,可以看到那种以手运笔的书写性越来越少,而是以颜料管直接在画布上挤出各种效果的颜料形态为主。其不同于书写性的地方在于,它不像是一次性的构成,而是多次构形的不期然的结果。打个比方,书写性像是单质的抒情,而这种结构形态的探索却是异质、异形的戏剧性对话,但却不是传统戏剧中惯常见到的那种对话,因为对话各方并非早有安排,而是渐次不经意的出场,并且对话要走向何种结局也未可知。这些对话的意态可以是简洁而含蓄的,比如单纯、空茫的背景和可以在任何位置(或中间,或边角,或顶部)上出现的色线、色块、色泥、色编织、拱状物甚至孔洞的搭配,也可以是驳杂而喧闹的,比如诸种斑斓的色彩以及种种形、线的相互缠扰。而无论是简洁还是驳杂,我们的注意力都首先被引向这些结构形态本身的意味,而不是立即可以从中见出的艺术家的某种心意,或是某种引领画面的“眼光”。而且,这些作品似乎也并不在意我们是否“愉快”,好像它们自成一体,和我们的世界并不搭界。或许在这个时候,我们会有一种感觉,作为艺术家的许先生,他的世界不是我们的世界,而他的世界似乎也不是他的世界,因为那是色彩们、线条们,以及诸种材料们的自己的世界,只不过许先生似乎“鬼迷心窍”、“失魂落魄”,跟它们融为一体了。

这或许就是利奥塔所言后现代的感性?至少我是这么理解的。但它究竟是一种什么样的感性?在我看来,它其实就是诗人济慈所谓的“消极感受力”,即一种不汲汲于命名的与事物同在的能力。或许当我们聆听肖邦的《谐谑曲》时可以对此有所领会,据说李斯特从中听出了悲剧的况味,而以我的感觉,正如题名所示,它所要表达的就是对一切意义化冲动的谐谑。那么,这样的音乐,究竟还能“表达”什么呢?我以为,或许就是音与音之间那不断生成的瞬间性连接的意味,但这些不断生成的意味却并不构成一个所谓总体的意义。同理,我以为许先生的新作所“表达”的也正是这样的意味,即在色彩与色彩之间,色彩与线条之间,线条与线条之间,以及诸种材料之间,不断碰撞、激发而出的源源不绝的意味。

艺术何以是艺术?至少在我看来,它是来自神秘之域的信息,是对新感性的源源不断的开启,而其是否可能,则取决于我们向神秘之域的开放程度。里尔克说,“在这个被人阐释的世界,我们的栖居不太可靠”,其实,哪只是不可靠,种种“人言”早就聒噪不已,让人好不耐烦,因为,关于“人言”,太阳底下还有什么新东西?所以,我们不妨安静下来,倾听存在那“窸窸窣窣的声音”(列维纳斯语),尽量克服我们的意义化冲动,或许如此,我们也能进入许先生那个闪耀着异在光芒的梦幻世界。