文/林梓

在库里亚诺(Couliano)的著作《厄洛斯与魔法》(Eros and Magic) 中,作者通过大量的文献研究指出在15世纪到18世纪的这段时期,欧洲的新教运动是如何一步步通过设立学院以及新的权威机构来地彻底根除曾经广泛存在于西方文化中的元气理论(Pneumatic theory)的。 元气理论由亚里士多德发明,可以被简要概括为以下的陈述:从人的心脏到大脑之间存在着一种介于灵魂和肉体之间的存在,这种存在非物质性的,是与生命有关的,所以在死去的肉体之上无法观测到。而当一个有灵有肉的生命活着的时候,他/她/它的眼中无时无刻不在放射一种光束,这种光束就是元气。而元气的来源就在从心脏到大脑之间的这层联系之上。元气,在亚里士多德看来,是一股实实在在改变客观现实的力量。这也就意味着,按照元气理论,人单纯依靠观看,就已经对被观看之物产生了影响。

艺术家谢晨亮指出,量子力学中的观察者效应就是亚里士多德的元气理论的现代性变体。这是谢晨亮的一贯思路,她一直试图将现代社会的新现象和科学新理论拉回久远的中世纪,并指出二者之间在她看来显而易见的关系。这成为她选择生物艺术作为自己研究方向的原因之一,因为她相信生物艺术的出现背后,有着深层的,试图恢复新教文化前的斯托葛学派(Stoicism)和其所代表的一系列来自上古时代哲学和玄学的理念。而元气理论中的观者与生物艺术中的观者也多少产生了共性:他们只通过观看就改变了对象的组成和生长——亦或是对象的组成和生长皆为观看而故。

Mircea Eliade的著作《熔炉与坩埚——炼金术的起源与解构》(The Forge and the Crucible – The Origins and Structures of Alchemy )是另一本在80年代研究斯托葛学派以及炼金术体系的重要书籍。此类研究并非渴望回复炼金术的实际操作,而是希望借由炼金术这种古代哲学的变形操作来试图去了解由新教文化所根除的古代哲学对世界的认识。而坩埚的变形体:培养皿;金属的变形体:XXX;以及神灵的变形体:科学;以及人在其中扮演的媒介角色,所有这一切概念的变形都让生物艺术这个看似新出现的艺术分类与炼金术和元气理论产生了千丝万缕的联系。在炼金术的体系中,所有事物都存在着双重的表意与隐意,而每一个表意都构成了隐意的署名(Signature)。所有隐意在另一个层面的世界中扮演着各自的另一种角色,并构成另一层体系。因此,将两种事物的署名通过一种合理的方式结合,则绝非只是物理层面的结合,而是形而上学层面的结合,而只有利用事物的深层特质在这个形而上学层面,也称为Meta层面的结合才构成它们的署名在我们这个世界中的稳定性。在文艺复兴时期的新帕拉图主义博士Marsilio Ficino的重要著作《生命之书》(Book of Life)中,我们可以找到大量的关于署名理论,炼金术,和星相学的知识。

而这一切与生物艺术有何关系?在一些人认为这些来自中世纪的古老玄学理论与生物艺术不产生任何关系的同时,我认为它们之间的传承关系是决定性的。因为在整个20世纪现代艺术的运动中,从巴塔耶到米罗,从博伊斯到五六十年代活跃于美国艺术界的神秘主义团体,所有这些现象的背后,是试图利用艺术的语言来与工业文化前的古代文化达成某种联通。工业文化,资本主义,阶级斗争,所有这一切都是从新教文化中诞生的新概念。而这种渴望追溯古代哲学和形而上学理论的努力则是因为看到了这些现代性的新概念所进一步衍生出的世界大战与种族灭绝。而生物艺术,即使用生物的外在特性(外观,习性等)和内在特性(细胞的性状,生长规律,排列结构等)为核心构建起的艺术作品。这其中,艺术家通过技术手段来改造生物的内在特性或外在特性并非此类作品渴望建立起的结构,因为以“生物的内在和外在特征为核心”这条理念本身就意味着艺术家对生物特征的安排和改变应该是克制而有限度的,这种限度正如我们能在以任何一种媒介为艺术的好的作品中可以找到的那样。

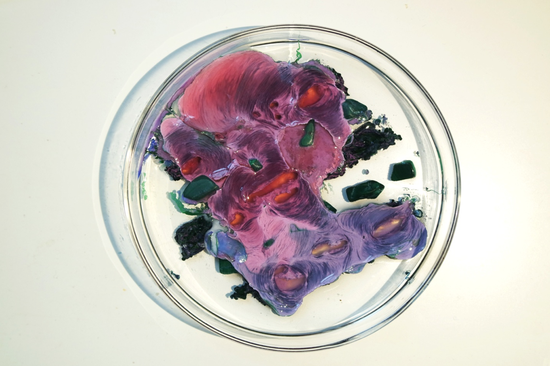

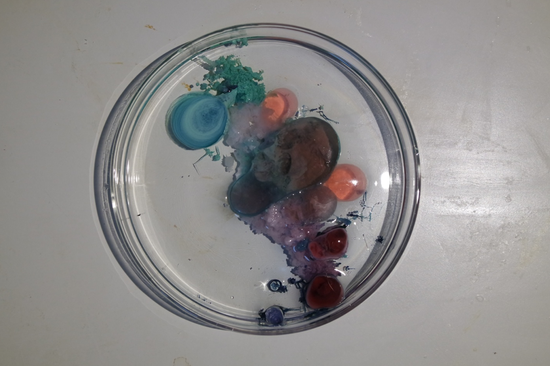

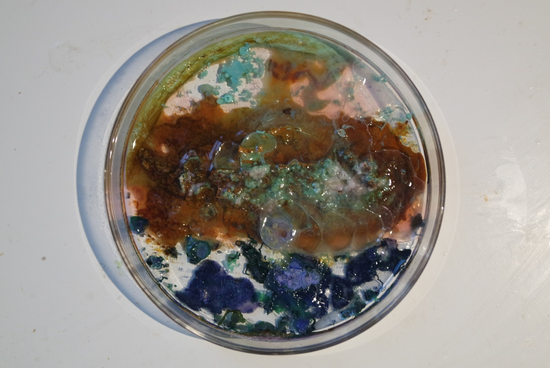

新教文化对于花园这个概念的历史内涵的抹除在其对整个近现代西方文化的塑造上可以称之为一个成功的案例。人们在常识层面对花园的认知终止于美,好看,健康这些概念之上。直到福柯,西方的重要学者才对花园的概念产生了新的重视。福柯在60年代的《疯狂与文明》(Madness and Civilization)一书中考证了大量概念的缘起,其中关于花园的概念,福柯提到这是一个波斯帝国的发明。所有的希腊文献中对花园的发明全部都指向了波斯帝国。波斯概念下的花园是一个严格被划分为明确正方形几何图案的阵列。阵列的东西南北四个方向上分别种植着来自帝国东西南北相应方向上的植物。而花园的中央必须是一泉活水,水从中央的泉眼涌出,流入水渠,滋养四方的植物。整个花园的概念既是对波斯王权统领四方的象征,同时也是使用形而上学的语言来使用事物的署名来构建这种形而上学层面的稳定。对于谢晨亮的这个作品来说,花园概念在其作品中的使用显然更偏重于第二层含义。这些培养皿被按照6X36阵列顺序排列,并离开实验室,进入到公众的范围内,其本身就可以看作是一种科学走下神坛的姿态,是对去中心化的另一种实践。而颜色也绝非艺术家对该作品视觉性的唯一考量,事实上,每一个培养皿中的物质同时在模拟一种生物生长时的特殊状态。这些生物生长的状态只能在显微镜下才能观测到,亦非常微观,所以艺术家采用了颜色和质地都与之相近的一种化学物质用来模拟这种属于生物特征的署名。艺术家选择使用化学物质来模拟生物结构而不是展示这些生物细胞的图片,其本身就赋予了作品更丰富的意义。因为这种模拟是一种本质上的再创造,而并非一种只在景观层面的翻译。