《腕底乾坤杀劫操》——贪嗔痴第三次正式扩大会议|本裕空间

参展艺术家|白蕾、汪翀、余霁、周童

开幕时间|2018.10.20(周六) 15:00

影像典映时间|2018.10.20(周六) 16:00

展期|2018.10.20—12.30

出品人|林力、黄姗

展览地址|本裕空间(北京市朝阳区第三使馆区东方东路22号外交公寓A区 LA-04-02)

展览前言:

《腕底乾坤杀劫操》

我和汪翀、余霁三人,在艺术界就是三个笑话。

白蕾连笑话都不算,在今年年初作品好歹放在香港巴塞尔上展映——之前,甚至没有几个人真认为她是个“正经干这个的”艺术家。

我们是计划之外的。

关于“贪嗔痴”

上世纪末九十年代的北京,“艺术”这词儿跟挣钱还扯不上多大关系,“画廊”在大家普遍看来就是租个铺面卖镜框的,而“卖画”的定义基本上是指:“在歌厅里把一土鳖灌大喽拍晕喽,然后土鳖埋单,出门儿打一面的,去画家画室里看画,挑几张,按尺坪胡乱开个价,再砍掉一半,成交,当时给钱,画当时拿走。”——这一流程,有时是先由二道贩子中间人去做,有时也是画家亲自操刀。这是一帮意外继承了旧社会“蜂麻燕雀,金皮彩挂”江湖勾当的遗老遗少,实事求是地说,在当时毕竟是少数派,受信息流通局限,学坏还没有那么快,大多数热爱艺术的人,在当时态度还是相当真诚的,创作的目标除了自我宣泄,顶多是盼着能搏得名声,功利到头儿了也不过是想“爆大名挣大钱”,尚不存在如今小商品批发式的苟且思路。艺术院校也还没有死催的一样大规模扩招,中央美院尚屈居在二厂,美院附中挤在三联韬奋中心边上小院里,一所发了霉的小楼。在我当年的印象里,好像只有美院附中这里有大型的假期美术课外培训,后来多年后才知道不然,当时已经有一些开了悟的人先行一步,不愿再跟钱过不去,暗地里立山头儿拉队伍搞美术培训,建立了北京最早的考前班儿产业。其中有个比较神奇的白家楼体系,这个画班儿(后来是所学校了)的师生感情可谓特殊,同窗关系莫逆持久。其中大部分人到现在还都没有放弃所学,多蹲守在艺术、设计、影视等业,机缘巧合,我陆续与其中多人相熟,这里面有些人现在已有些名气,有些还不太有名,此处就一并不提名字了——我这里叙述得简单,三言两语无法还原他们当初的有趣,实际上他们直到现在每每提起白家楼的生活,多还是会带着丰富的感情,且对他们的老师保有相当的尊重。汪翀和余霁是这些人里面,我比较晚才认识的,但是学问和见地上的高度共识,往往能让孤独的人们快速建立起一种更牢固持久的友谊,于是我们搞了“贪嗔痴”小组。

“贪嗔痴”小组成立于2014年的北京,名字是汪翀提的,彼时我们在国内外都已经有一些合作和代理的画廊,但为了难得的“共识”,我们一意孤行另起炉灶。我们三人都信奉大乘佛教,“贪嗔痴”为人间常态,所有颠倒梦想由此生发,绘画艺术本就是百分百展现颠倒梦想,甚至连旨在弘法的唐卡绘画本身也难以彻底幸免。直面“贪嗔痴”的取意,让我们有种类似“我是流氓我怕谁”的幻觉快慰——只是个比喻,这么说也不准,还是要稍微掰开解释一下:“贪嗔痴”的成形,可以想象成是一种基因产物,胎里带的,先天疾病,不安分的潜伏毒素,同时也算是一种生命意志的体现。治疗这种病的终极药方大抵就叫“涅槃寂静”,但是一般人都吃不起这剂猛药,于是也有退而求其次的保守疗法,比如从事艺术创作或者欣赏他人的艺术创作,去不了病根儿,但也够抵挡一阵。可吊诡的是,为了对付“贪嗔痴”而展开的创作,反而需要更直接更近距离地面对它,玩味、分析、甚至……肯定。只有这样,才能片刻摆脱它的控制,病情减轻一点。

在此之前还有一个小组名字的提案叫“猥琐现实主义画派”,但后来我们研究发现“主义”、“画派”这东西实在太不真实了,前现代的欧洲那些个画派,说到底就是酒吧里的一撮儿画家拉帮结伙儿,那些个主义,都是搞到大家最后都做出近乎一模一样的作品,末了儿扬名立万的,都是从这些帮派里叛逃出来的那几个跟兄弟们闹僵了的异类。于中国近现代乃至当代来说,“画派”之说就更有点搞笑了,让我联想到很多不干净的东西,太不干净了,就不在此冗述了。

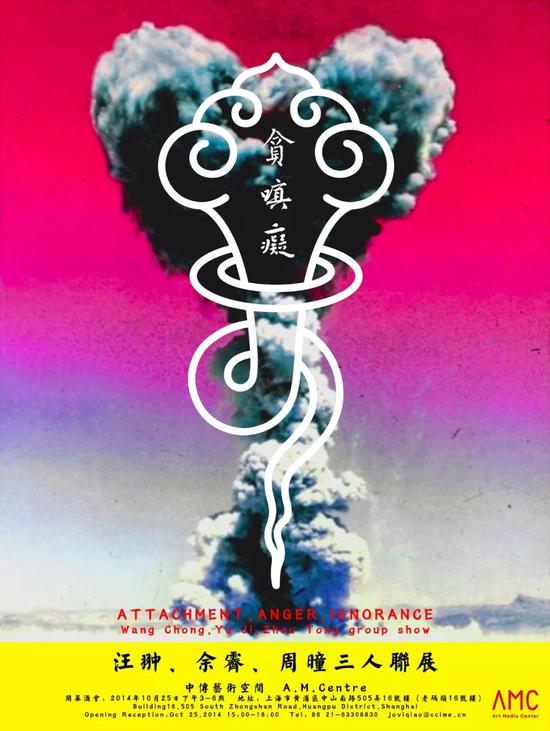

2014年上海首展海报

2014年上海首展海报关于第一次

汪翀少小之时便离开北京旅居加拿大,2014年上海,我们首次联展,契机便源于汪翀的一位老同学主动邀请,这位同窗在多伦多留学期间与汪翀莫逆,回到老家上海开了画廊便邀我们去做开张展,碰面交谈投缘对劲,于是一切顺利,我和汪、余三人各自写了文章,不喜欢“学术策展文”这种东西,便让文笔较我们更佳的王昂(汪翀表弟)写了一篇散文充当策展文,我设计了“贪嗔痴”的蘑菇云LOGO和首款海报,做了大黄缎子的法本一样的画册,白蕾给我们拍了标准相,没有媒体,全靠自家“臭流行”公号+朋友口口相传推广,一切进行得都像是九十年代画家们的自助式展览,开幕之前余霁还换了件新衬衫,现拆包装换上的……

这次首展之后,汪翀终于开始有了些实质性的反思,他开始明白:在国内把展览搞得这么单纯这么old school,几乎是不会有任何结果的,那些随机而来的观众,吃着甜点喝着红酒,看着我们画的小裤衩、大生殖器、各种猥琐的人物面貌和故事,脸上并没有任何显示被触动的表情,即没有喜欢,也没有被激怒,根本无从进入,脱离了二元对立基础的交流,是如此无趣。在此之前,汪翀从不会为这些形而下的破事儿多花一秒钟时间思考,久居北美的一些天真,无可避免地根深蒂固,在朋友圈有个著名的段子就是他刚从加拿大回国那年,一个饱受蹂躏的发小儿问他:加拿大的画廊结账时候也拖欠么也玩儿幺蛾子么?汪翀想想说也拖,最长的一回卖完画一个礼拜才给我结账呢……

现在的汪翀,终于肯为这种形而下问题多花点时间解决了。最长的一回打电话跟我说了两分钟呢……

关于西班牙

之后的日子里,汪翀逐渐又把大半时间退回到加拿大了,我则荒废了一阵,我去傍戏子们了,去搞活动巡演了,去拉队伍搞O2O去了,别问我当时怎么想的,我缺心眼儿,我吃屎了……直到2017年,余霁又组织了“贪嗔痴”的第二回,缘起是余霁旅居巴塞罗那的父亲偶然一次机会,把我们的法本画册拿给圣·贡特塞勒斯文化中心看,中心当即发出邀请……

为了工作起来方便,我们在巴塞罗那需要寄宿在余霁家里,临行前余霁骗我和白蕾,说他家老爷子怎么怎么保守,没结婚的男女朋友不让睡一屋,我俩便匆匆去民政局登记结婚,后来发现老爷子根本不是余霁说的那样,而且直到出发前老爷子也并不知道我和白蕾是夫妻,甚至连我们是男女朋友都不知道,以为白蕾就是一起过去帮忙的——余霁根本就什么也没跟他爸说!最后西班牙之行就顺便成了我们的蜜月旅行,到现在很多朋友都还觉得我俩结了一假婚,太不正经太不真实了……

余霁在我认识的朋友里面,有趣程度排在前三位,早先在一个什么气功学院学文物修复,后来也曾留学西班牙一年,而恰在这一年间余霁对国学又产生了彻底的兴趣,于是又毅然决然回来,完成了在中央美院的深造。家里铺天盖地堆的全是书,跟他聊天没什么他接不上的话题,那种以讹传讹颠倒黑白的二手知识点,在他面前休想蒙混过关。但他懂的是够多,能输出的方式又太少,这么多年也还是谨慎地画画小画,写写小段文章,把学富五车都浓缩在尺半桌案上,生怕越雷池半步就把自己累个好歹似的,如何把他这种人内心的更多精彩挖出来晒在日光之下,现在对我们来说是一课题。

让余霁这种人带队远行实在是没法让人心里踏实,我们临行前又急抓了三位好友保驾,一位是资深声优大拿·科尔索夫;另一位是彼时仍在主持行为艺术研究中心的好友唐佩贤;还有我一多年信赖的姐,就是先前一起搞O2O的拍档。七人行相处异常和谐,结下牢不可破的友谊,当然打西班牙一落地,立马就划分成了精英组和窝囊废组(贪嗔痴三人)。我比较冤枉,我总觉得是被那哥儿俩连累了……汪翀和余霁一路下来正事儿不理就是聊,哥儿俩能凭着感觉走瞎道儿越走越远还不导航不问路,走太远了错过饭点儿就路边随便买个大饼,再一路聊着一些形而上的话题瞎猫碰死耗子蒙着找回家来,这俩太能聊形而上了,能躺床上从早到晚探讨一整天“到底都谁是窝囊废”的问题,从耶稣基督到孔子老庄,掰开揉碎了深挖思想根源,分析他们都谁是窝囊废谁不是,他们觉得那四个精英说到底也都是伪精英,说他们整天标榜得这么靠谱怎么也老迟到、走错路、算错账、地铁坐反喽。我觉得说的也有道理啊,但白蕾对此的解释是:纸上谈兵指点江山的人永远没毛病,谁干活儿最多谁最容易被挑毛病!白蕾有几天实在忍不了这哥儿俩不食烟火的脑筋和没完没了的絮叨了,跟他们各吵一架,当然也是吵完马上就和好如初——也就是平时好到一定份儿上才敢这样。余霁的父亲还怕真的吵坏了朋友感情,一起做饭的时候竟然递给白蕾一把切菜刀,指着余霁说:你扎他,你拿这扎他……

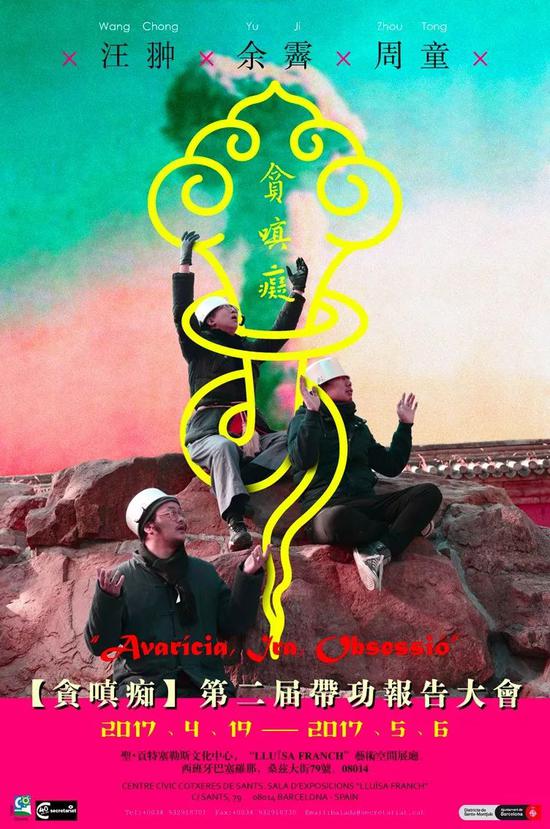

2017年巴塞罗那展览海报

2017年巴塞罗那展览海报圣·贡特塞勒斯文化中心是巴塞罗那市一家社区公益性的空间。展览除了定点邀请的客人和随机溜达进来的散客之外,尽是附近一大帮满头白发拄着拐坐着轮椅来的,他们看得很开心,聊得很大声,现场很躁。这次展览的一个增项,是加上了白蕾的一部影像作品《打卦》,这是一部偶然成形的片子,在北京筹备展览前期的时候,我们到颐和园四大部洲拍摄宣传照,白蕾顺手让我们三人即兴表演,留下一些尴尬的垃圾素材,回来后觉得还是可以废物利用一下,便和我根据这破素材,量身打造式的重新又编了一完整剧本,全靠剪辑重建,最终效果出人意表,居然被一些业内人盛赞……在展览现场,我们的画伴着这部影片显得愈发魔幻且猥琐,观众也很嗨,在后来白蕾参加过的一些群展上,也经常见有观众伴着这片子的跳大神儿音乐节奏扭、蹦……

白蕾《打卦》剧照

白蕾《打卦》剧照关于本次展览

此后我们就再没享受过西班牙之旅这般清净自在,我很快做了我的个展,在草场地放了一池子血,圆了六年大愿,其余尽是些毫不掩饰野心的装置,并也加上了白蕾的《打卦》。再后来,汪翀逃回加拿大,余霁回归故纸堆,我和白蕾开始无休无止的出差、跑场子、出差、开会……应付不完的形而下破问题们!

今番又蒙本裕空间错爱,终于又把“贪嗔痴”的第三回正式戳回在北京。此时“静心作画”于我来说已经是个太难得的消遣,但汪翀画风的日趋成熟和余霁的一些细微蜕变,让我对本次展览的成行又有了信心,于是以“臭流行”合作所的名义亲手策展,白蕾担心画展会不会太冷静不够躁,生怕辜负了人家,特意拍制了新片,不再是垃圾素材再生,从头到尾一板一眼。这次展览也是首次把白蕾的名字正式加上,“贪嗔痴”变成了四个人。

关于“算干嘛地”

再说回“贪嗔痴”这个小组的源流,多解释几句,因为最近越来越多地听到很多朋友反映说,一些慕名的朋友,尤其一些业内人,在知道我们几个之后,说看不明白我们在干嘛,更有一些原先的旧相识,已经是自动把我们划到牛鬼蛇神失足青年堆儿里了,我们应该哭我们自己……于我个人而言,其实很明白他们所说的“看不明白”,翻译过来无非就是“你们为什么要这么认真地搞这些注定惹人厌的东西?你们知道让你们这么乐此不疲的这些东西,是注定卖不掉的么?你们难道不知道这里面是有规则套路要遵循的……”——这要让汪翀来回答,就又能絮絮叨叨怼上一天了,然后絮叨完,他又能绝望好长时间,确实这种现实实在太悲哀了,总要先向文盲解释“你好,我也认识一二三四……ABCD……哦你也认识,你太牛B了!一二三四确实就是这么写,没毛病。那什么,那你知道‘回’字有四种写法么……”

……

我只能简短地用一些以往不厌其烦唠叨过多次的话来稍做解释一下:1、在真正的阳春白雪、真正的传统文化、真正的真相面前,我们就是屁,就是渣,就是屎,我们就该一头撞死。2、所有艺术家都应该跟着一头撞死,那些自认为承接了正脉正朔,一天到晚怪不错的艺术家,应该带头撞死。3、真正的真相对你们来说更惹人厌更无法接受。4、根本就不能这么比,根本就建立不起这么一种牵强的二元对立,勉强求全的都是妄念,‘回’字的四种写法,相较于“一二三四”,是糟粕。5、艺术家必须要留有一个自己偏执偏信的顽固东西,不受任何宗教信仰、政治诉求、社会伦理所左右,也不受亲人朋友或是什么神仙皇帝的质疑,这是所谓“创作”的基础。

事实上现在这些失了足的鬼东西勉强都还算卖得掉,总还有敢于承认世界不止一二三四ABCD这么多的。汪翀画我和白蕾的那些尤其紧俏,有一个没露过面的藏家专门盯着,汪翀只要画完我俩,他马上收走,我听着其实有点瘆得慌……

关于……尊重……

“惹人厌”这个事还要多说两句。实事求是地讲,仨北京熊孩子,从小画画,接触圈子又早,三十多年近距离冷眼旁观中国当代艺术的“规矩套路”,一路下来想不惹人厌也难。白蕾原本稍好,自打和我结婚之后也青出于蓝,现在整天介扇阴风点鬼火儿唯恐天下不乱,大有炸平庐山停止地球转动之势。

简单举一例来解释“尊重”这个事,上世纪末,信息还不那么发达、互联网还未真正建立的时候,闯荡北京的画家们基本是谁能先拥有几本冷门儿的外国画册就算身怀利器了,拿过来改吧改吧照着抄抄,再但凡长点儿心找人扑腾扑腾借块地方办个展览,就可以先抖起来了,就不用再指着去歌厅卖画了。后来一些全国美展,不是中国美术馆就是农展馆要不就是国际展览中心呗,你看见这帮老前辈的画隔壁可能就是一拿彩色水笔现场写美术字现场卖的,基本就相当于打把式撂地,而这些老前辈的作品跟这些撂地的在一面墙上比对起来,也没觉得是多出色,挺无力的。再后来你初探还是一堆碎砖烂瓦的798、索家村,发现这帮前辈的画在几个咖啡馆兼食堂的地方挂着呢,这些馆子有些到了晚上下班连门都不锁。再再后来,2000年之后市场逐渐建立了,你忽然发现这些老前辈已经给炒得红到外太空了,价都没边儿了,身边的一些新朋友谈论起他们尽露艳羡之色——这个时候,你怎么可能对这些人发自心底升起尊重?装装样子也装不来啊,我知道这样想其实不对,这算一种刻板偏见,但你绝克服不了记忆的本能,他们在你印象里就只能是当初那副猥琐的鬼样子,你看见他们就想笑,看见他们扎堆儿出现甚至会有点生理恶心,近年来出现的“油腻”这个形容词太好了,完美概括了他们。后来因为一些挺不必要的原因,我跟他们个中人也曾接触,偶也同桌吃饭,理智地想一想,可能人家没并没有那么糟,但经常还是想笑。

艺术家之外,旁观过的那些周边鸡头鱼刺嘎杂琉璃球,更不消说,出现在“尊重”一节里简直多余,一句话:都该一头撞死。

就这么讨厌这么失足青年,到现在居然还是留下不少朋友,“凡是有人群的地方就有左中右,有个把好人还是允许的……”,有朋友就偏认为我们对狗卵子们这么刻薄,是对正经人最大的尊重——人跟人他想的就是不一样。

关于学术

最后讲几句学术,据说要没有这么一段文字的话,算不得正经一篇策展文,上不了国宴。来啦:本次展览的四位艺术家出于当下趋向性的交互需求,通过可触与不可触的非逻辑性关联对应,在创作中以四种不同符号性的语言呈现出一种潜在的叙事性。余霁在进入其前创作领域之先,必将肌体之杂质从其所附着的边界上进行线性抽离,从而触发一次性解构的绝妙感官体验。汪翀则通过往日环境中关键人物的缺失与非现场性创作,企图延续惯有单一性表达的歇止。周童通过一系列不确定性的发散式思维,抓住常见的现代化工业材料内核,进阶施行着有机的表达性探索与尝试。白蕾以连贯性的后工业文明数位式产品为媒介,不断引发重叠空间内某种碎片化的多指向性回响,进而模糊着东方经典传统文化与现代流行音乐即兴演作的鸿沟。

(完)

周童

2018年10月15日凌晨