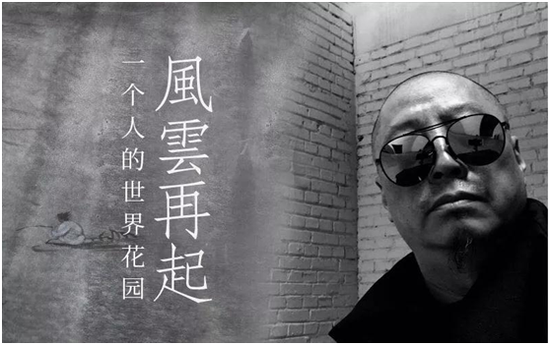

盖中国绘画史巅峰于两宋,式微于蒙元,可谓“世界历史的蒙古花园”,寻得一个真实的历史词语,故为《世界的花园》。

唯其抵达了历史真实,则能趋近现实真相,最终寻获生命真理。

公元1246年蒙古皇帝贵由致信梵蒂冈教皇,提及“凭神力,凡日升日落所及之地均为我所有”一说,被后代史家视为“征服世界宣言”。公元1258年旭烈兀率蒙古军队攻陷巴格达,随即进军叙利亚。公元1260年,忽必烈移居燕京,改年号为中统。蒙古帝国版图横贯欧亚大陆,南宋据于东南一隅。公元1279年,南宋亡,蒙古大汗忽必烈兼任了“中国皇帝”。

中国作为一块帝国封地,怎么看,宛如一座春花秋月的皇宫后苑。

公元1295年,南宋灭国十四年,旭烈兀兀鲁斯第七代伊儿合赞任命拉施特编纂“蒙古帝国史”,遂为《史集》,混合了波斯语、蒙古语、突厥语、以及源于汉语、藏语、梵语、拉丁语的诸多语词,成为人类史上第一部“世界史”。《史集》姊妹篇:《五族谱》,记载了犹太、伊斯兰、蒙古、法兰克、乞台(中国)的历史系谱。《史集》编纂者似乎为了证明一个真相:世界,乃是“种族”构成。种族,构成世界的基本因子,当下全世界都在剿灭种族主义,去掉“主义”后种族依然故我地存在着。因为世界就是依赖种族语言来展现自己。所以,古人编纂《史集》的目的,缘起于一个人类永久的困惑:

我们到底是谁?我们来自哪里?又为何生存于此?

无论个人,或族群,失去了历史记忆、传统文化、精神语言,又将如何去理解“世界”一词的真实含义呢?我们不难看到,一个完全丧失了自身文化归属的无知群体,即使将“当代”、“世界”喊得震天价响,其结果,毫无悬念陷入虚无主义之中。话说回来,中国人陷入虚无主义泥潭久矣,原本不是新鲜事。近年来,虚无更甚,叫得越响,喊声分为两种:

一、全盘西化的伪当代艺术——“西方文化中心论”翻版。

二、空谈笔墨的伪传统文化——“中国文化中心论”旧调。

上述二者,共性一致:既茫然于中国历史传统,又茫然于西方文化精义。居然理直气壮地遗忘历史,又能心安理得地无视现实。面对一个全无历史记忆的无知群体,脑壳后垂挂着一根根无形的奴才之辫,艺术,关你甚是!

艺术的纯粹,在于它将永远地归属于渺小的个体;艺术的伟大,在于它永远地抛弃了庞大的体制。即使,强大体制可以用金钱与西方艺术机构巫山云雨,但是,根植于人心之中的“艺术本身”,必将始终依然故我表述着永恒的精神。因为“艺术”一词,放置于眼前故土,几乎等同于独立精神,虽然关联了历史、传统、记忆、语言等等。而一切泯灭艺术的黑恶势力,仅仅依仗了谎言,风风火火,喧嚣一时,而我,依赖于艺术的纯粹性,可以轻而易举地将其剥皮抽筋,打回原形。

我画山、画水,画石头和泥土,究其实质,还是想从大天地、大山水中,画出那一片消逝久远的故土。我相信中国古人画山水的终极目的,非为了山、也非为了水,而是置身于一个没有精神信仰的庞大族群之中,百般无奈,横涂竖抹,山不是山、水并非水,让一切生命“尘归于尘,土归于土”,所以,我从一个研究山水画的文化切入点,寻觅中国人文精神最终解答,巴门尼德说“一切是一”,因为“一”不仅仅是一,它可以是一切,遂为一种形而上的论证方式。中国山水作品,不仅是绘画,成为了生命图景。

《寒江独钓》一书的结束语:延续了一个传统,于我看来,远比艺术更为重要。

梳理中国人文精神的历史脉络,修复汉语世界个体生命的精神记忆,我理解了黄公望、王蒙,不仅仅为元朝下等人,更是一个个故土难民。或富春山居、或青卞隐居,沉湎丹青也是为了修复一个关于“故国家山”的精神记忆。却原来:纯粹的艺术,无须仰慕于世界,而源遵从了内心。中国人,经历了千秋百载的“历史失忆”,身世与故土,扑朔迷离,“传统文化”一词,更是漫漶不清。

《世界的花园》,正是一个艺术精神的记忆“提示器”,从一条连贯历史逻辑的文化脉络中,还原史实:“花园”可以是“世界”,“历史”也深究“人性”,千余年来,令中国人痴迷的山水画终究一成不变,因为:那些消逝的人物、消逝的岁月,最终借助了山水语言,而轮回往复,过去和现在,衍生与死亡,同时呈现于世人眼前。

《世界的花园》以北宋美学之雄浑大川为篮板,构筑了一个古代空间,我的艺术之当代性,仅仅表现在剥离了中国人攀附于皇家贵胄的奴性积习,数千年来,无数蝼蚁般卑微生命依旧缠绕着宋徽宗的花石纲上,充盈了一种死黑死黑的水墨之色。原来,《世界的花园》并不存在于现实世界,而存在于我的内心,我希望自己能够依赖神性的勇气,正视那一切,从繁芜杂乱的奴性和兽性中,倔强地绽放出人性之花。《世界的花园》,虽繁花似锦,而氤氲之气,如水墨般模糊了一切,何以故,不清楚。毕竟:我也是这个庞大的遗忘族群之一分子。

但是,我开始用一个遗忘的花园,来印证一个始终存在的世界。