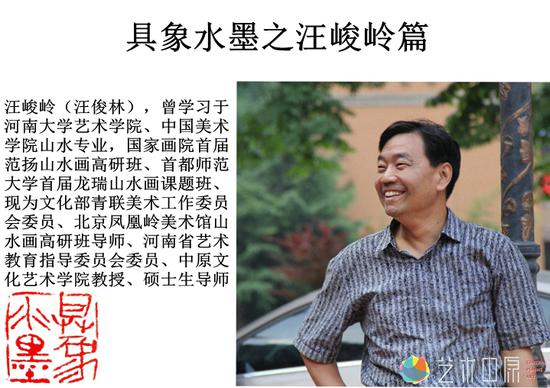

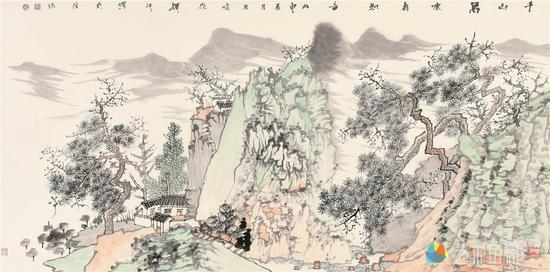

《山苍水幽》 宽97cm×高180cm

《山苍水幽》 宽97cm×高180cm经过近世以来的内外趋势,中国画早已失去了它的贵族品格而逐步成为大众狎昵的对象。特别是今天频繁的作品展示活动以及传媒的发达,一方面使自认不凡的艺术家在传媒的推动中走进人们的视野时,最初的不知不觉、自发和认真严肃的创作追求,终于退化成对大众审美口味的小心翼翼的试探与迁就;另一方面也使得艺术这个历来是少数人才能享受的高档消费品一览无遗地呈现在全体社会成员面前,最终无论你的艺术样式有多么新奇和富有创意,但也难以避免大众的厌倦。前者无疑展示了资本的强大力量,其所检验的也只是画家的操守。然而后者的原因却未免有些可笑——与其他艺术不同,“明星”式的画家们的粉丝,往往不是绘画的欣赏者,而是紧随原创者的其他大大小小的非明星画家,我戏称之为“艺术生产者”。他们生产出大量与明星画家相似的作品,最终使大众出现“审美疲劳”,捎带着连明星画家一并给“厌倦”了。

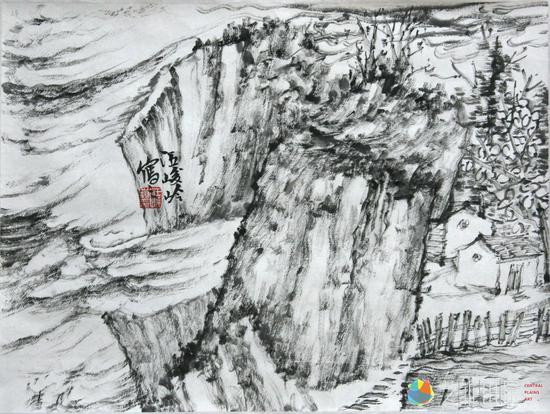

《塬上怀古》 90cm×180cm

《塬上怀古》 90cm×180cm显然,今天的画家很难做。其难不仅在于如何在艺术市场中保持自身的操守,更在于如何避免使自己成为明星画家们的“粉丝”。此处原因有二,一是生产力的解放,使更多的人有机会从事以前只是少数人的游戏的艺术,这使更多的艺术样式被创造出来,相对地便增加了创新的难度。二是大众有一拥而上的审美习惯,个别的艺术家根本无法满足这样的审美需求,丰厚的市场回报便成为引诱画家堕落的难以抗拒之力。说到底,这终究是艺术市场的悖论。由此而论,“小地方”艺术市场的相对落后,反而是对当地的艺术家的一种呵护了。

《云山相伴》 46cm×68cm 2016年

《云山相伴》 46cm×68cm 2016年在中原文化艺术学院教书的我的朋友汪峻岭,生于河南信阳,或许便是得了其家乡信阳偏处中原之一隅的好处,既能仰接深厚的中原文化的滋养,又深受楚文化的濡染,同时还得以避免了都市消费文化的侵袭,在不惑之后,便颇为难得地形成了自家的山水品格。

《山高不知寒》 46cm×68cm 2016年

《山高不知寒》 46cm×68cm 2016年对于中国画,汪峻岭是很有些自己的认识的。大学毕业之后,他一边教学一边写生、创作,期间还反复地重回美术学院学习。这个写生、创作、学习,再写生、再创作、再学习的过程,正是他不断地试验和探索适于自己的笔墨语言的过程。在我们同事的那几年里,我知道汪峻岭一直在考虑中国画创作中的一些根本问题,如他从对笔墨的重视延伸到对“四王”以来的传统的深究,就是想澄清人们在所谓的革新中国画的历史链条中诸多被误用误解的观念,对画理作更深的挖掘;如他又力图使笔墨与人生体验的关系摆脱“为赋新词强说愁”的低层次的结合,使自己的创作情感与家乡的山水融而为一,就像他在《村桥原树似吾乡》中表现得那样质朴、亲切,并因为其中对家乡的浓浓敬意而又有些静穆的意味。

《村桥原树似吾乡》 60cm×45cm 2003年

《村桥原树似吾乡》 60cm×45cm 2003年毫无疑问,这样的追求对一个当代的国家来说是非常困难的。长期以来,中国画创作要么沉溺于政治化的嘹亮声音之中,要么沉溺于自我幽闭的自怜自艾之中,或者早就超脱了中国画的范畴而进身与当代艺术之列,中国画本身的因素反而被艺术家们有意无意地遮蔽了。这类国画作品没有给欣赏者留下自己的存在空间——欣赏者只被艺术给予了或者国家或者自我的存在——而他们以艺术的方式感知世界的途径则被封堵了。用艺术来强调国家与民族历史存在的艺术家固然是令人敬佩的,但是,对于欣赏者的审美需求的漠视,也不是一个负责任的艺术家应有的态度。二十余年的沉潜,汪峻岭的山水画将法度与敦厚的才情协调得相得益彰,尤其是笔墨里涌现的旺盛而朴质内敛的生命力,呈现出蓊郁而苍厚静穆的审美品格,显现出画者至善的追求。让艺术回归创作者,回归欣赏者,惟其如此,汪峻岭才可能深切地体味传统艺术中对人与自然之间的关系的思考,不事张扬地使自己的作品承续了传统绘画的审美品质。

《云来云去任卷舒》 46cm×68cm 2016年

《云来云去任卷舒》 46cm×68cm 2016年从美术史的发展来看,艺术始终是陶冶、满足、促进社会审美发展的重要形式。汪峻岭的山水画,显然与传统文人士大夫的审美趣味是有一定距离的,然而考虑到他为人敏事讷言的敦厚风格,再探究他的作品,便可以充分明了其中与传统山水画的渊源。就“旨趣”而论,我们发现峻岭实际上也是寄情山水,只不过他的“情”不再是像传统文人士大夫那样的闲适罢了,而是一种对家乡山水的深切体悟之后的眷恋之情,以及其中蕴含的朴质敦厚的人道主义的关怀。这种关怀不是居高临下的施舍——虽然施舍也是一种善举,而是画家心灵的自然追求,是艺术“依于仁”的伦理要求的具体显现。信阳地处大别山北麓,境内大部分地形高峻,群山密布,其间紧峭处岩崖重叠,溪潭相接,大泉滚滚,小泉潺潺,舒缓处坡回路转,饶水人家,鸡犬相闻而不窥踪影,颇得桃源之境。由于地理位置的原因,这里自古就是四战之地,因之贫穷、质朴便随之相伴。我与汪峻岭都是生长于斯的土人,对这山水的情感与理解,自非观光者们无法比拟。而我经年在外谋生,久历喧嚣的心灵,早已不自觉地将自己当作家乡山水的观光客,面对汪峻岭这般的山水,更加感喟他如此冷静、清醒的自觉,感喟他对家乡山水精髓的深入把握与准确表现。

《云山是吾师》 46cm×68cm 2016年

《云山是吾师》 46cm×68cm 2016年在山水中峻岭表现出“仁”的思想,究其根源,本是中国自然山水哲学中的根本主张,或许是峻岭秉承了这种传统的美学观,也或许是三十年前,人性沦丧之后兴起的人道主义思想在他那里的烙印。这都是我的臆测,并没有就此同峻岭兄交流过,但能够自觉地将人生的经验与体悟不露声色地融于笔端,足可谓是精于画者了。

《云山》 47cm×34cm 2006年

《云山》 47cm×34cm 2006年《天涯》2005年第一期有一篇文章中说一个突出的例子是:当晚年的托尔斯泰想给农民编写教材的时候,他困惑了,编什么好呢?老舍的最后一部作品是1966年写的《陈各庄上养猪多》,80年代以来有好多文章谈起此事都扼腕叹息,悲叹他居然写出这么不入流的东西。他们的麻烦在于,他们所秉承的文化,与对象丧失了关系。你会发现,1949年以后,遇到了一个很奇怪的问题,那些大作家们都写不出东西来了,1980年代的人们常把者归结为专制集权的作用。想想吧,一个现代主义大作家,跑到乡村去,能干什么?这是当时中国的作家、艺术家面临的一个困境。

《幽寺》 62cm×46cm 2005年

《幽寺》 62cm×46cm 2005年困境是每个时期的艺术家都会面对的,而每个时期的艺术家面对的困境都会有所不同。托尔斯泰和老舍们遇到的困境,如果说是在于“他们所秉承的文化,与对象丧失了关系”的话,那么,今天的艺术家们所面临的困境,究其根本也仍在于此,只不过是将政治的专制变成了资本的诱惑罢了。艺术家对于专制是无可奈何的,面对于诱惑则是可以克服的。其中的关键在于,艺术家有没有克服诱惑的自觉?

《观水图》136cm×68cm 2015

《观水图》136cm×68cm 2015中国画的笔墨形式要求创造者只有以自然的心态来审视自然与社会的关系,才可能把握自然与社会的和谐,领悟艺术的真美与人生的苍涩。汪峻岭山水画的成功,便在于他多年来无视资本的诱惑,得以在他所倾心的幽静深邃的大别山的山山水水中徜徉。所以,他才能准确地表现出大别山质朴、静穆的真髓。

《千山万水有知音》 180cm×97cm 2016年

《千山万水有知音》 180cm×97cm 2016年坦率地说,像汪峻岭这样真诚质朴的情感与笔墨,是国内当代艺术创作中极为少见的。多少年来,我们习惯了“艺术为人民大众服务”的思想改造,主动地追求题材作品的宏大叙事,习惯于夸耀艺术创作对人们的思想启蒙作用,但后来在“拨乱反正”的时候,却常常又矫枉过正,流于绘画的表面而失之于艺术家的感同身受。我们见惯了苍白无力、矫情地对历史的回忆的作品,也见惯了浓色丽彩的新工笔画,而虚伪矫饰的“文人画”新作,竟然也已经流于大街小巷。我不想用不良的词汇来形容这样的艺术家们,因为他们选择或者被动地接受这样的创作表现,未尝没有其难言之隐——生活欲望的驱使或者自己的心灵早已经迷失而不自如,但是我相信汪峻岭的努力及他所代表的这一类的艺术家,包括从花鸟到山水、人物画创作,甚至是油画创作的艺术家,已经直截了当地击中了中国当代艺术的软肋——缺乏真诚。这样的艺术家们的存在本身,就是在提醒我们在社会转型的进程中,社会精英应当保持的理智,提醒我们当繁荣的艺术市场宣称“重要的不是艺术”时,我们还要不断地追问自己:“重要的还有什么?”

文/刘永胜于天津美术学院

名家评语:

《幽山横岚》 68cm×68cm 2005年

《幽山横岚》 68cm×68cm 2005年汪峻岭的作品用墨讲究,墨色透明,具有较深的传统功力,在现代画界难得。

——著名山水画家童中焘

《寒林》 61cm×46cm 2004年

《寒林》 61cm×46cm 2004年汪峻岭的山水画具有深厚的传统功底,其用笔厚重灵秀,变化多样;用墨以枯笔较多,墨色苍苍茫茫。他的风格朴实、淳厚,具有较强地个人面貌。

——著名山水画家范扬

佳作欣赏:

《笔墨有灵》 68cm×46cm

《笔墨有灵》 68cm×46cm 《苍山古音》 64cm×45cm

《苍山古音》 64cm×45cm 《厚塬秋树古意浓》 64cm×45cm

《厚塬秋树古意浓》 64cm×45cm 《空亭为谁设》 68cm×68cm 2008年

《空亭为谁设》 68cm×68cm 2008年 《山静心静》 68cm×45cm 2010年

《山静心静》 68cm×45cm 2010年 《秋水无声》 69cm×46cm 纸本设色

《秋水无声》 69cm×46cm 纸本设色 《秋韵》 69cm×46cm 纸本设色

《秋韵》 69cm×46cm 纸本设色