来源:古籍(微信公众号:weiguji)

1900年5月,在敦煌莫高窟发现一间秘密复室,层层叠叠,堆满了各种各样的经卷文书和绣画法器。当时一些文人闻讯后,恳请地方政府斥资将它们运到省城妥善保管,但由于缺少四五千两银子的运费,只好作罢。1904年3月,敦煌县长下令责成王道士把密室封闭起来,想不到王道士并未执行,于是发生了外国探险者的盗劫行为。英人斯坦因,1907年到敦煌,利用欺骗手段贿通王道士,花七个晚上挑选了文书卷子和绘画绣品共二十四箱,通过印度运往伦敦,现藏英国国家图书馆,总数约一万二千卷。

▲ 敦煌藏经洞和摆在洞窟甬道上的经卷-斯坦因摄-1907年

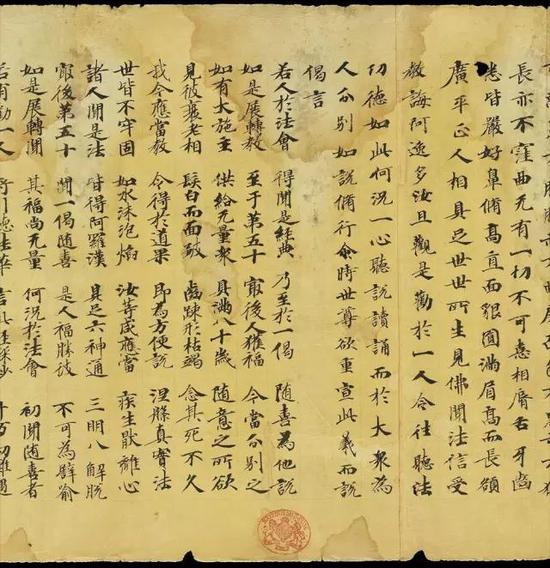

▲ 斯坦因所获的部分藏经洞文献

▲ 斯坦因所获的部分藏经洞文献

▲ 伯希和在被他称为“至圣所”的藏经洞中翻捡经卷-努埃特摄影-1908年

法人伯希和,1908年在洞里蹲了三个星期,“凡精品则任何代价所不惜”席卷而去。文书部分现藏巴黎国民图书馆,总数约五千卷。尔后,沙俄的奥登堡也劫去约一万卷藏品,现藏俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所。1909年,伯希和携带部分精品出示端方、罗振玉和王俊仁,引起中国学者的极大关注,于是,由学部给兰州制台拍一电报,责令不许外人购买,并不论全、残均解京收藏,现有一万余卷藏于北京图书馆。在学部收取劫余经卷时,王道士还藏匿了一部分。1911年10月,日本桔瑞超和吉川小一郎来到敦煌,就买去了其中的三百余卷。

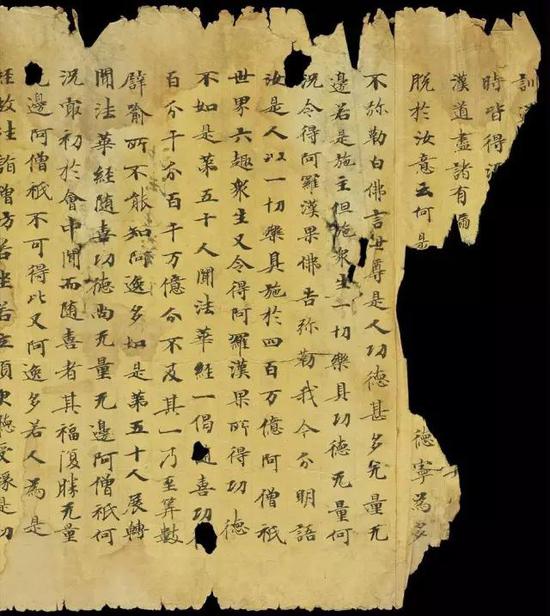

▲ 敦煌藏经洞出土的《莫高窟记》,现藏于法国国家图书馆

▲ 敦煌藏经洞出土的《莫高窟记》,现藏于法国国家图书馆敦煌遗书的幅式主要有三类:一是长卷,个别的卷尾装一木轴,由一张张高低宽窄大致相等的纸张连接起来。最长的《金刚经注》达九十九英尺,《法华经文疏》达九十九英尺。二是蝴蝶装的册子,这类文书都是两面书写的,在对折的中缝线上涂以糨糊,然后一张张粘贴起来,装成册子,有方形的,也有长方形的。三是散页,一张一张,大多是图案、信件、收据和契约之类。这三类样式中长卷最多,因此人们习惯把敦煌遗书称作卷子。

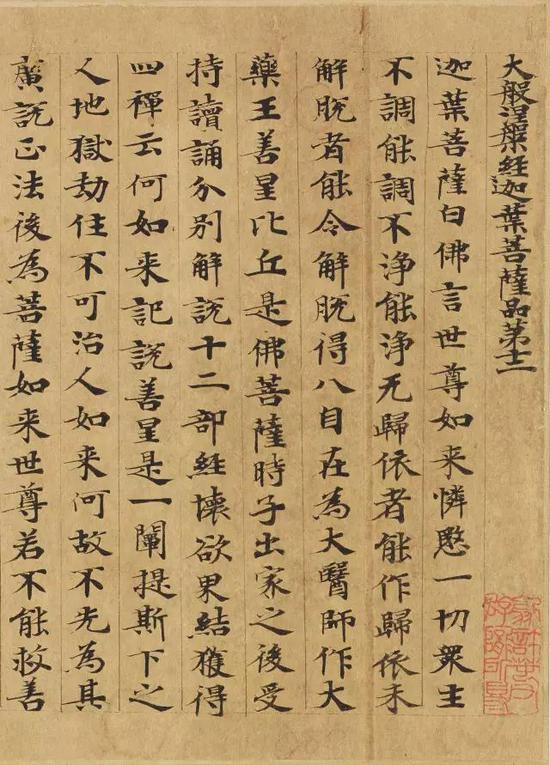

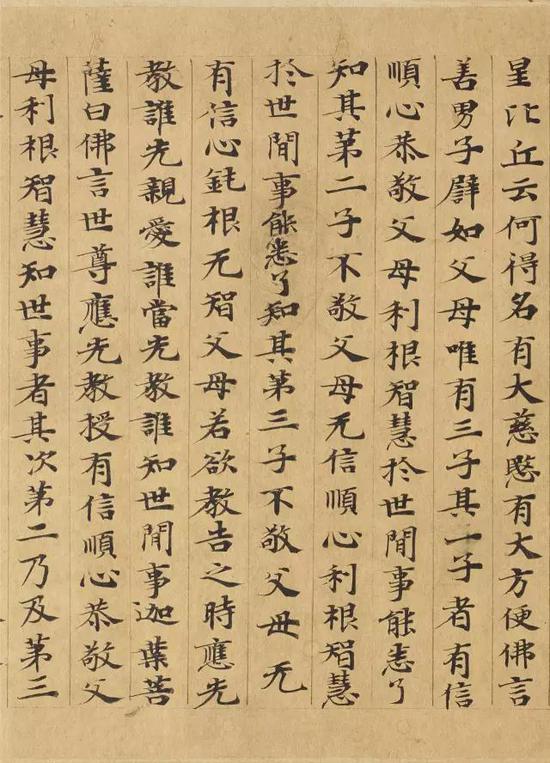

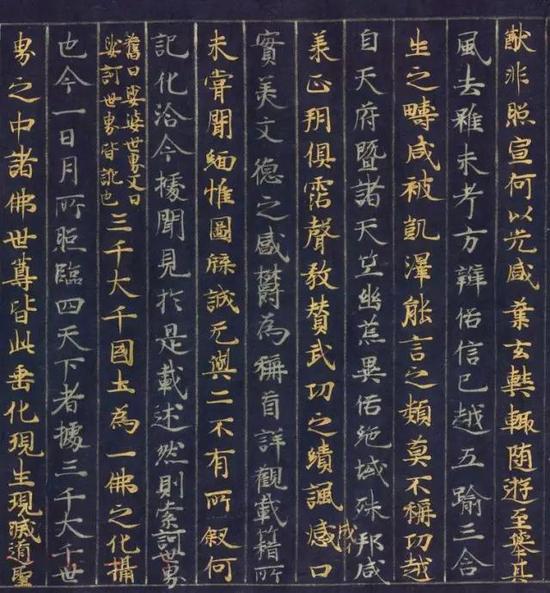

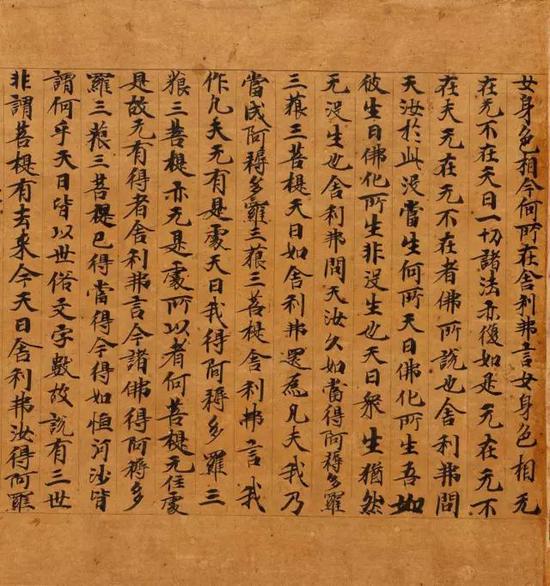

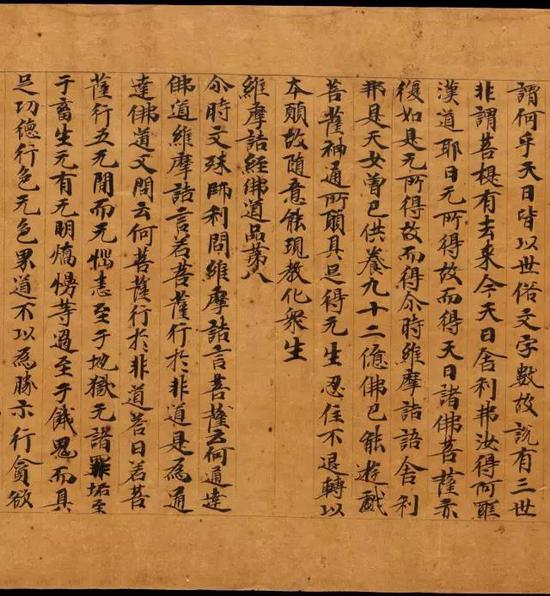

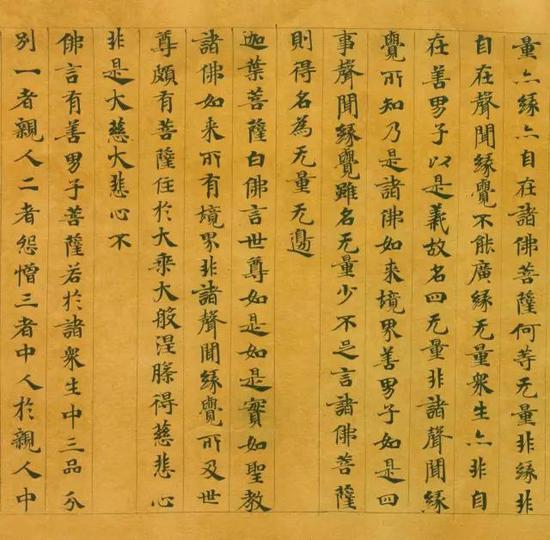

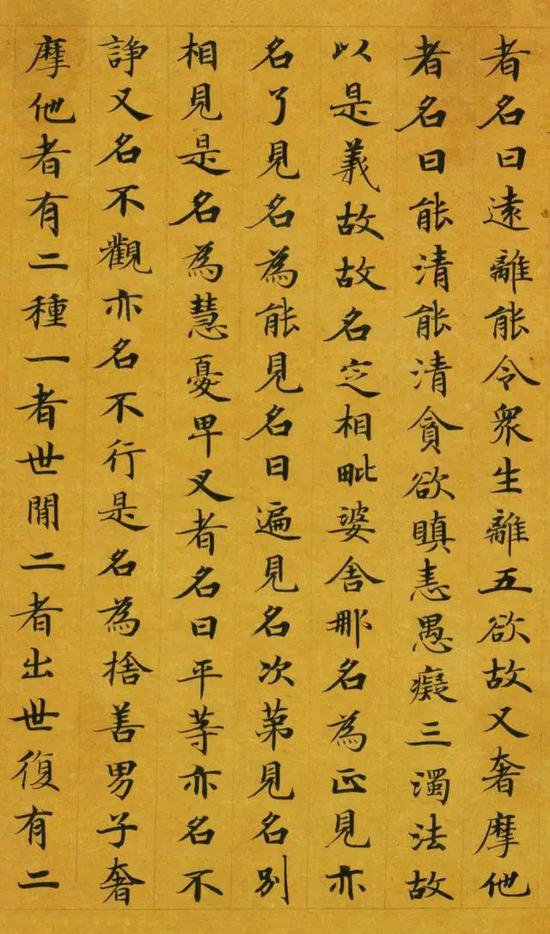

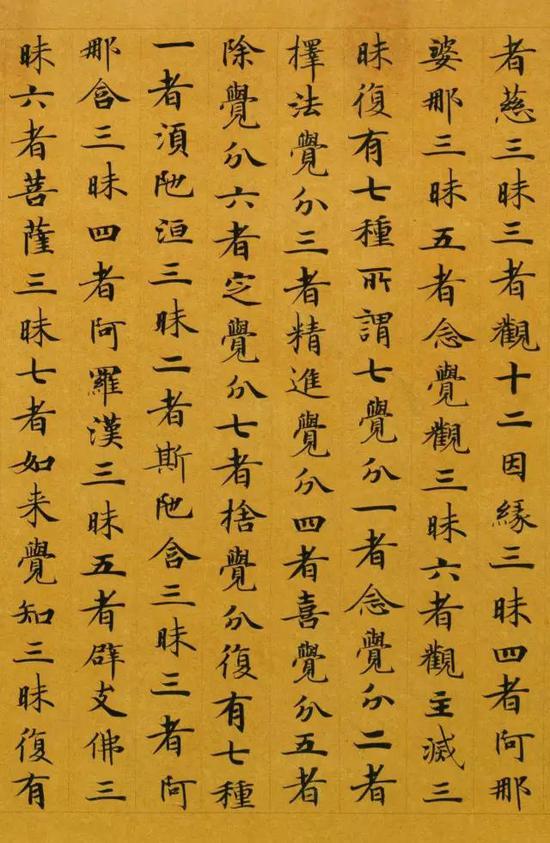

▲《大般涅槃经迦叶菩萨品第十二》

▲《大般涅槃经迦叶菩萨品第十二》敦煌遗书的纸张多制于北方,其原料因地制宜,主要为麻、楮皮和桑皮。不同时期的用料也不尽相同,晋和六朝多是麻纸,隋唐除麻纸外,有楮皮纸和桑皮纸,五代时以麻纸居多。用纸最讲究的属隋到唐天宝年间,不仅捶捣得很光滑,而且大多还经过潢染,甚至加蜡砑光,成为硬黄纸。纸张一般长三百五十到五百五十厘米,四百五十厘米左右的最多。竖高二十五厘米左右,许多纸上打有竖线丝栏,一般约二十八行,每行宽一点五厘米。隋以前的字体有隶书特征,偏扁,因此每行字数较多,三十字上下的很普遍,唐代的一般为二十字左右,吐蕃和北宋初期纸质最差,行数也开始增加,字写得小而密集,多少没有定规。

▲《法华经卷第六》卷轴

▲《法华经卷第六》卷轴东汉时代,佛教开始传入中国,敦煌为西域进入中原的第一站,“华戎所支一都会”,因此得风气之先,佛教盛行,“村坞相望,多有寺塔”,敦煌的寺院不仅主持佛事,同时还兼办学校。为了培养抄经人才,它们都比较重视书法教育,常用破旧卷子的反面或空白处给学生练字,据“天宝八载三月史令狐良嗣牒”后面的习字作品分析,学生每天临写一二百字,结束时有日期、签名,甚至还有老师的批语,可见其认真程度。

敦煌寺院学校培养出一大批抄经人才和各类机关中的刀笔小吏,促进了书法的普及。《萨婆阿私底婆地十诵比丘戒本》书法极佳,末题云:“手拙用愧,见者但念其意,莫笑其字也,故记之。”这说明当时敦煌士民对书法很讲究,如果字写得不好就会遭人讪笑。《佛说辨易经》也是件出类拔萃的作品,卷末题记同样自谦“手拙”云云。

▲《大唐西域记第一卷》

▲《大唐西域记第一卷》在这种教育环境和社会风气中,敦煌地区书家辈出,从晋至宋初的七百多年间,人才济济,姜亮夫先生的夫人曾作过一个统计,《敦煌经卷壁画中所见释氏僧名录》和《敦煌经卷题名录》共列二百零三人。但这两个统计都很不完全,除去部分施主、供养人和收藏者,大多数是书写者。根据题记分析,书写者的职业主要有四类:一是“经坊”人员,经坊为官办的抄经机构,专抄各类典籍;二是寺院僧人,只抄佛经;三是学士,或称学仕(使)郎,所抄多是经史子集之类的书;四是经生,或称写生、书手,他们以抄书谋生,只要能换钱谷,什么书都抄。

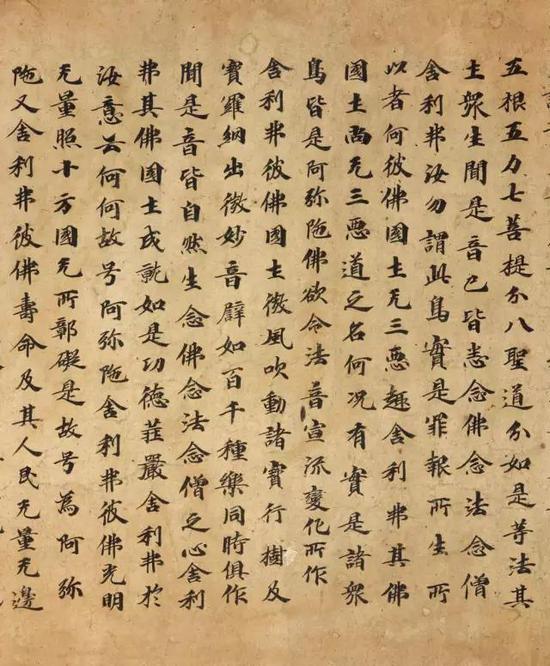

▲《佛说阿弥陀经》卷轴

▲《佛说阿弥陀经》卷轴这四类人的社会地位不同,物质生活和文化修养有高低好坏之别,反映到书法上也各有各的风格特色。僧人的生活比较安定,虔诚事佛,心平气和,把抄经作为一种功德,书写非常认真,点画严谨,结体平正,字形大小一律,章法纵横有序。《四部律并论要用抄卷上》的题记说“纵有笔墨不如法”,在他们眼中,法度高于一切。经生分为两类,抄得好的清丽流畅,一般来说工整有余而天趣不足;抄得不好的,有经卷书法的习气而没有其精巧娴熟,有蹩脚的法度而无自然的烂漫稚拙。四类人中,艺术成就最高的是学士,他们生活还过得去,思想不受佛教戒律的束缚,而且学问修养高,潜心书法,出于自然,不同凡响,属于当时的代表书家。

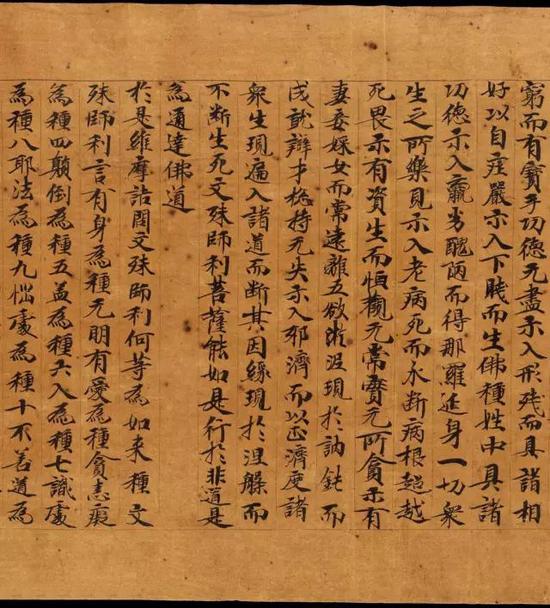

▲《维摩诘所说经卷中》

▲《维摩诘所说经卷中》汉末,敦煌地区的书法艺术非常繁荣,这在赵壹《非草书》中有淋漓尽致的描写。赵为汉阳西县(今甘肃天水南)人,他说“余郡”士人学书,“专用为务,钻坚仰高,忘其疲劳,夕惕不息,仄不暇食。十日一笔,月数丸墨。领袖如皂,唇齿常黑。虽处众座,不遑谈戏,展指画地,以草刿壁,臂穿皮刮,指爪摧折,见 出血,犹不休辍”,其专诚勤勉令后人肃然起敬。当时敦煌有许多著名的书家,如张怀瓘《书断》中的敦煌太守赵袭“以能草书见重关西”。还有张越,“仕至梁州刺史,亦善草书”。更让人惊叹的是,在汉晋两代各出了一位领袖群伦、彪炳史册的伟大书家 — 张芝和索靖,他们为敦煌地区赢得了全国书法领先的荣耀。

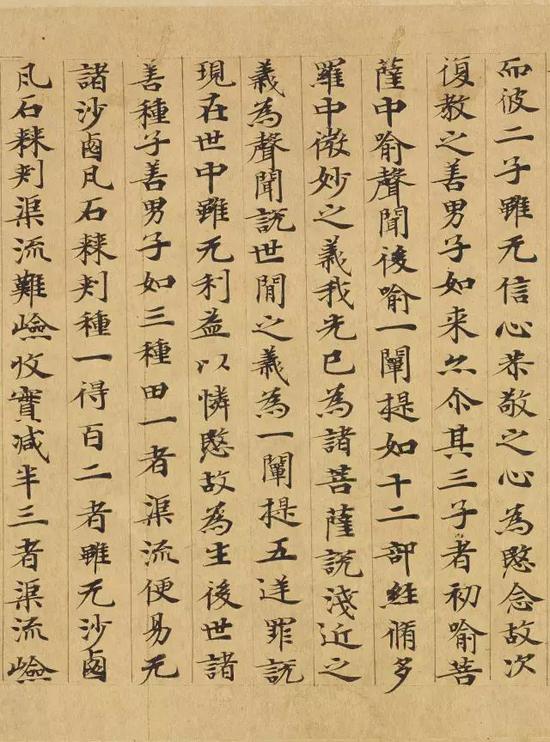

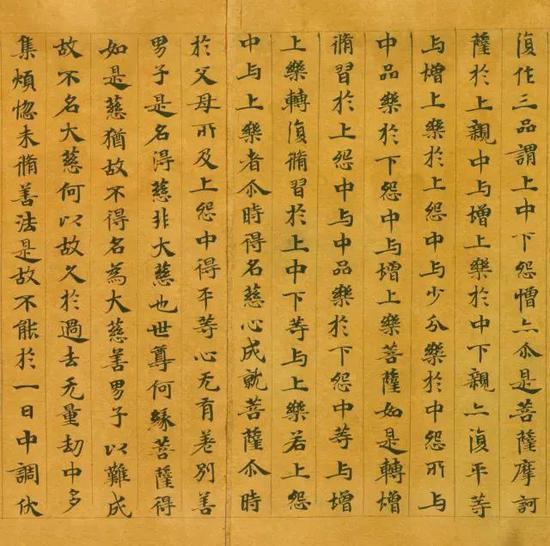

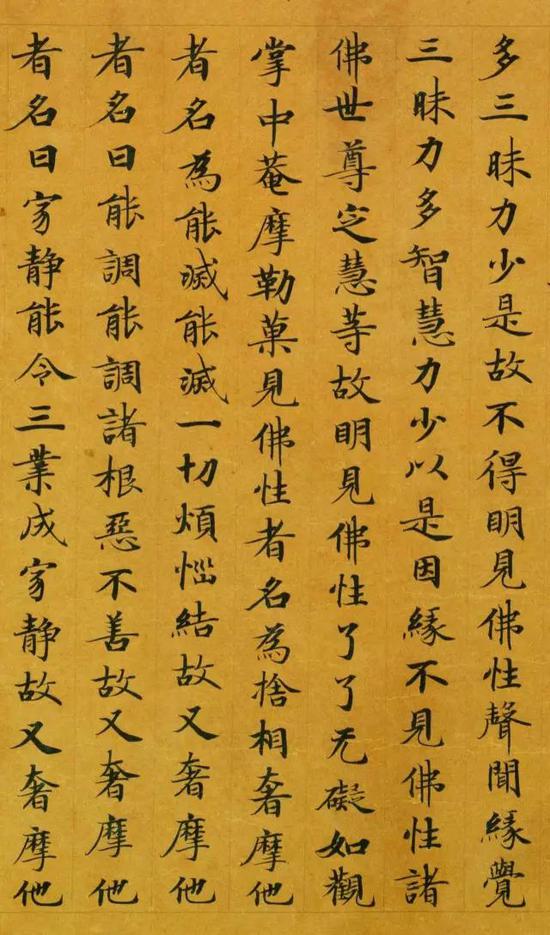

▲《大般涅槃经卷第十五》

▲《大般涅槃经卷第十五》敦煌遗书纪年最早的是前秦甘露元年(359),最晚的是北宋真宗咸平五年(1002),前后时跨七百年,这段漫长的历史正是中国书法从隶书向楷书、从章草向今草的转变并走向成熟的时期。新旧交融,新胜旧汰,书法风格层出不穷,形式面貌千变万化。如《篆书千字文残纸》融篆楷于一体,用笔有提按顿挫,线条细劲流畅,努勒勾趯,八法皆备。上下笔画之间起承分明,气势连贯,结体寓方于圆,左轻右重,疏朗潇洒,洋溢着清新空灵的气息。敦煌文物研究所藏《大慈如来十月二十日告疏》和《金光明经序品第一》、敦煌县博物馆藏《大涅槃经》等,都似楷似隶,楷隶结合,点画线条特别强调波磔挑法,极少向横里舒展。《杜司转帖》、《妙法莲华经明决要述卷第四》、《法华经疏》、《大乘起信论略述》、《五台山赞文》等,或行书结合隶书,或草书结合隶书,奇趣妙思,包举无限。

敦煌书法历史悠久,往上追溯,晋代的索靖、汉代的张芝,张芝之上为崔寔,元代刘有定《衍极注》说:“蔡邕得书于嵩山,以授崔寔及女琰,张芝之徒,咸受业焉。”崔寔承上启下,开一代草书风气,因此敦煌地区的书家非常尊重他,奉他为书家代表。《杂抄》是一件专讲历史文化代表人物的著作,其中论及书法时说:“何人善作书?崔寔。”崔寔的作品现在不得而知,据说他也受父亲崔瑗的影响。崔瑗著有《草书势》,“放佚生奇”是其中的重要观点,强调创作时无拘无束,信腕信手,以“放逸”来表现出乎意料的奇趣,对后来敦煌地区的书风影响颇大。遗书《开蒙要训》末题:“闻道侧书难,侧书实是难,侧书须侧立,还须侧立看。”侧是不正,“须侧立”就是说结体必须有欹侧变化。遗书中受这种观念影响的作品很多,如《新菩萨经》、《太公家教》后所附残纸、《杂字》、《论语》等,它们的风格面貌各异,结体变化之大令人惊诧。所谓的欹正、疏密、长短、大小、宽窄、参差、伸缩、开合、俯仰、向背等各种对比因素充分地被表现出来,而且轻松自在,和谐统一。

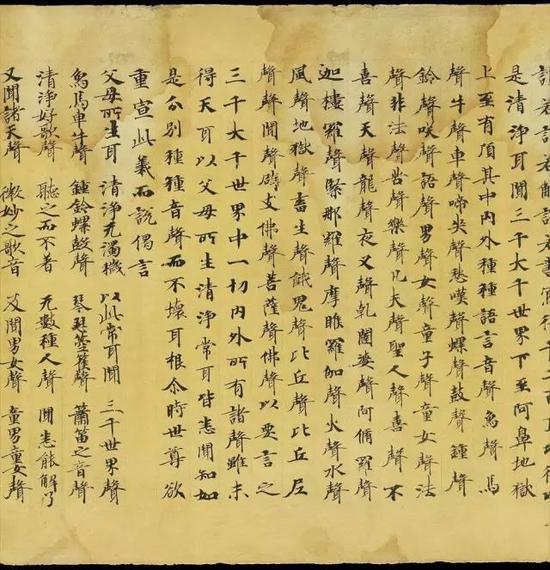

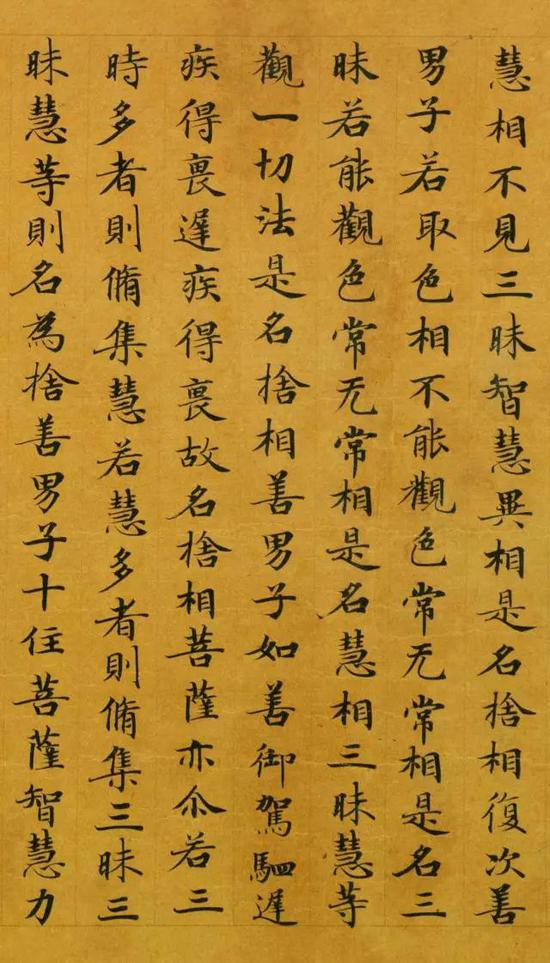

▲《唐人写本大般涅盘经》第三十一卷

▲《唐人写本大般涅盘经》第三十一卷隋唐以后,南北统一,敦煌文化受中原及南方影响,王羲之书风逐渐兴盛,王的各种法帖大量涌入,成为广大学书者摹习对象。今天,我们在敦煌遗书中可见许多临王作品,如《瞻近》、《龙保》和《足下》三帖的残本。其他还有《兰亭序》、《宣示表》和两件佚品的片断等。《十七帖》残本的点画遒劲朴厚,锋棱毕现,与传世佳刻上海博物馆藏《敕字十七帖》、《宋淳化阁帖》和《三希堂法帖》中的《十七帖》相比,无论结体还是精神气息都要远胜一筹。《劝纳谏文》后面的题记书法,笔迹遒润,结体挺拔简劲,章法上率真自然,颇有王字清朗俊逸、以骨为胜的特征。《李进评乞给公验牒》后的批文书法,分开来看,点画几乎没有一横是平的,没有一竖是直的,但左右相形,上下相谐,组合起来,每个字并不因点画的欹侧而显得不稳,仍然十分妥帖,散朗多姿,极其灵动,似乎还吸收了王献之的某些特点,有《鸭头丸帖》味道。此类作品很多,不胜枚举,它们寓森严于纵逸,蓄圆劲于蹈厉,写得很随意,没有丝毫习气。书法史上,宋后帖学盛行,人们模仿王字,“承学之人更用《兰亭》‘永’字,以开字中眼目,能使学者多拘忌,成一种俗气”(黄庭坚《山谷题跋》)。元代赵孟頫等以精严的笔法去学王字,将浑朴萧散的风致丧失殆尽,刻板无生气。相比敦煌书法,虽点画欠精,结体欠工,但潇洒磊落,与王字精神暗合,这可为今人学王字借鉴。

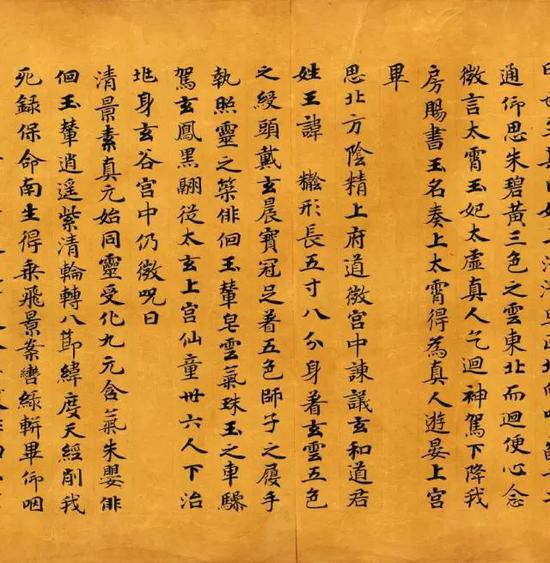

▲《金真玉光八景飞经》

▲《金真玉光八景飞经》敦煌在前凉灭亡之后,政权更迭频繁,其中有许多是少数民族政权,如前秦和后凉属于氐族,北凉和北周为胡人等。他们多为游牧部落,祖辈在马背上不断迁徙,互相之间为争夺牧场和奴隶而经常发生战争,养成了“刀剑不离身”的习俗,培养了对刀的特殊情感,对刀刻的艺术效果 — 峻利爽辣和雄奇英迈也有特殊的悟性和爱好。《牛橛造像》、《贺兰汗造像》等北魏王族造像的书法都极力强调刀刻效果,与以前的明显不同。在王族权贵的欣赏和提倡下,毛笔书法也开始追求刀刻趣昧,《胜鬘义记》的末尾几行练习字,点画斫截刻露,完全在寻找刀刻的感觉。《妙法莲华经卷第三》、《愿文》、《金光明经》、《汉将王陵变文》等,起笔侧锋切入,点作三角,垂竖作悬针,捺笔尖锐,转折之处雄奇角出,点画或大刀阔斧,或利锷薄锋,让人油然而生“威剑决浮云”的慷慨之气。这种极富生命力的阳刚之美,对软浮虚靡的帖学无疑是一帖良药。