纽约大都会艺术博物馆(下简称Met)近期举办了有史以来规模最大的米开朗基罗展,收录了其创作的133幅素描作品,重现了这位文艺复兴巨匠成为不朽神话的传奇之路。“澎湃新闻”(www.thepaper.cn)获悉,此次展览为期三个月,因为这是这些素描可以暴露在外的最长期限了。此次展览结束后,想再次迎来一场此般规模的展览,想必也是有生之年里难得一遇的稀罕事了。

Andrea Quaratesi肖像,1532年,大英博物馆藏

Andrea Quaratesi肖像,1532年,大英博物馆藏纽约大都会艺术博物馆举办的《米开朗基罗:神圣的绘图人与设计者》特展是致敬艺术史上不朽杰作的一场盛宴。策展的规模堪称史无前例,超过200件作品汇聚一堂,其中包括133件素描作品,其中不凡有全球排名前五十的藏品。更为重要的是,这场特展也为我们开启了一场艺术史之旅,通过探索留在纸张、炭笔和墨水中的蛛丝马迹,这位艺术泰斗的职业生涯也渐渐重现在人们眼前。

Met特展对观众也提出了要求,需要每个人全身心投入,而不是拿起手机随便拍几张照片滥竽充数。要知道,绘画创作不仅仅停留在图像本身,也涉及到材料和质感的体验,要感受画笔触在纸上的压力、快速扫过的细小线条并留意层层叠叠的阴影。画家的笔在画作的表面留下深浅不一的印记。这些效果几乎无法用肉眼捕捉,也无法指望摄影设备可以一五一十地记录下来,但却真真切切地见证了艺术家的创作轨迹。

弓箭手, 1530–1533,英国伊丽莎白二世皇家信托基金藏,此幅作品中弓箭手没有弓是个迷

弓箭手, 1530–1533,英国伊丽莎白二世皇家信托基金藏,此幅作品中弓箭手没有弓是个迷米开朗基罗·博那罗蒂的名声虽然流芳百世,但Met为他举办的特展并不永久开放。展览自11月13日周一正式开放,仅仅为期三个月,因为三个月的时间是这些素描可以暴露在光线下的最长期限了,即便在昏暗的光线中也无法长期开放。此次展览一旦结束,想再次迎来一场此般规模的展览,想必也是有生之年里难得一遇的稀罕事了。

以米开朗基罗生平述说展览叙事

倘若要深入全面地了解一个人的艺术作品,就必须追踪溯源,了解其创作生涯的原点。经管米开朗基罗本人习惯对外宣传自己全靠天赋自学成才,但他确实接受过正规的绘画训练。米开朗基罗1475出生在佛洛伦萨的一个小贵族家庭,13岁那年以学徒的身份进入了多梅尼科·吉兰达伊奥的工作室。这位挑剔刁钻的画师也许教会了他如何为雕塑等其他更为牢固艺术形式绘画设计草图,这门技艺在那时颇为罕见。

坠落,1533,英国伊丽莎白二世皇家信托基金藏

坠落,1533,英国伊丽莎白二世皇家信托基金藏然而从某种意义上来看,米开朗基罗自诩自学成才并非毫无道理。展开一进门陈列的素描作品上标注的日期充分表明,早在16岁那年,他已经在当地的教堂里临摹乔托和马萨乔的壁画了。他在吉兰达伊奥门下当学徒的这段时期,还以马丁·松高尔的原作为基础,创作了一幅小型蛋彩画《圣安东尼受难》。这幅作品让人印象深刻,年轻的艺术家不仅技艺精湛地将松高尔原作中腾在半空中的恶魔和圣人活灵活现地表现出来,还将整幅作品置于一片虚构的海景中。

展览现场

展览现场在1490至1491年期间,他转而投奔贝尔托尔多门下学习。贝尔托尔多是一位卓越的雕塑家,同时也为洛伦佐·美第奇工作。美第奇家当时四处收购古董以提高家族的社会地位,并聘请贝尔托尔多来管理这些藏品。决定米开朗基罗命运的时刻也因此来临了。事实证明,雕塑才是他倾注一生心血的一门艺术。雕塑带领他进入古典艺术的大门,让他从中吸取养分并推陈出新,也成为了米开朗基罗与美第奇家族之间的纽带,虽然这一纽带对他而言是事业上的飞跃,也是一个诅咒。

关于米开朗基罗的第一件作品众说纷纭,这场轰轰烈烈的争论主要围绕着《年轻的射手》这座雕像展开。很多年来,这尊裸体男性青年雕塑一直树立在第五大道上的法国大使馆文化部的办公室里,与Met恰好面对面,却无人问津。直到1996年,一位艺术史学者认出这件雕塑实则出自米开朗基罗之手。他的猜想马上引发了激烈的辩论,但最终这一猜想得到了大多数人的认同。如今雕塑上贴着的日期写着“约1496-1497年”,不难猜想米开朗基罗是在自己21岁那年雕刻了这件作品,这也许让他享有了一代奇才的美名。

年轻的射手,约1496-1497年

年轻的射手,约1496-1497年 正是在完成这件作品后,他真正寻找到了自己的兴趣所在,他所钟爱的这一主题也将在其未来发展的道路上使他名声鹊起:英雄人物的裸体雕塑。在完成《年轻的射手》十年后,宏伟壮观的旷世杰作《大卫》成功问世,米开朗基罗凭此作品名声大噪,成为炙手可热的明星,美第奇家族的宠儿,前途无量的他眼看就要实现自己的梦想,成为新一代社会名流:米开朗基罗不甘于仅仅成为一个技术高超的工匠,而要让自己足以被冠以“天才”之名,跻身于有才能和艺术创造力的新贵。如果米开朗基罗没有创造这一称呼,他也足以称得上是为艺术家们缔造了新的身份(达芬奇勉强也算得上)。

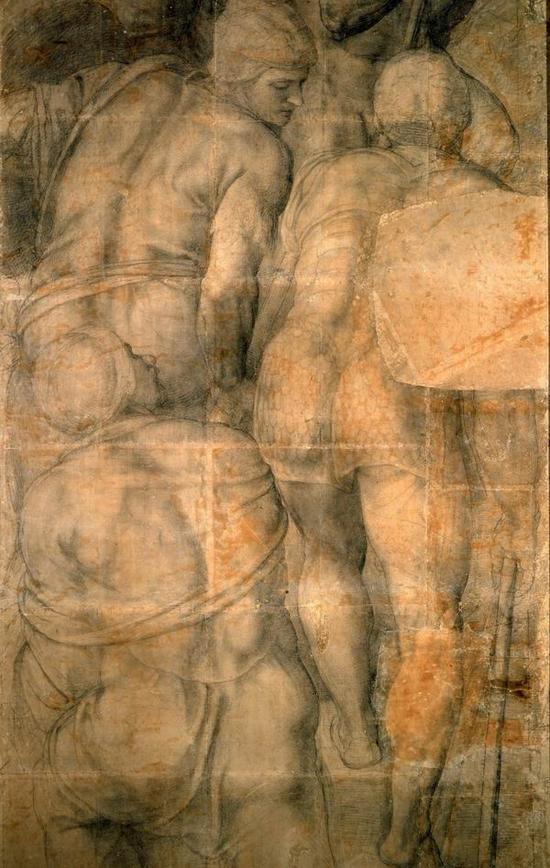

渐进地,绘画、雕塑、建筑等各个领域的委托蜂拥而至,且都大有来头。1504年,他受命为佛罗伦萨政府办事处领主宫的议会厅创作壁画。比他年长三十岁的达芬奇被任命负责对面的一堵墙,然而两人并非什么好友。两位画家都被要求以一场记录史册的重大战役为创作主题,米开朗基罗绘制的场景是十四世纪一小队佛罗伦萨士兵在阿诺河中潜伏突袭敌军。

他巧妙地将画面谱成一曲由人体各个部分组成的复调大合唱:腹肌、胸大肌、背阔肌、臀大肌充斥着整个画面。每一个人物的草图都被仔细地保留了下来。整体布局的样图也同样完好无损,然而画面在灰尘成年累月的堆积下变得浑浊,仿佛一摊烟灰。巴斯提亚诺·达·桑迦洛绘制的巨幅在草稿被涂上石灰涂料前有幸亲眼见到了这些素描,而他之后于1540年创作的一幅大型油画作品则是对米开朗基罗原作的最佳见证。

如今这些一手史料散落在世界各地的博物馆里,卢浮宫、乌菲兹美术馆、维也纳阿尔贝缇纳美术馆都藏有米开朗基罗的真迹,现在都聚集在了Met。美术馆绘画部门的策展人卡门·巴班奇有先见之明地将大量的相关作品收集在一起,试图从这些零星的作品中寻找到能将它们串联起来的线索。

罗曼士兵,那不勒斯卡波迪蒙蒂国家博物馆藏

罗曼士兵,那不勒斯卡波迪蒙蒂国家博物馆藏米开朗基罗的艺术和交往

当然这也是让此次展览得以成功的唯一途径。Met的特展在最大程度上将教皇尤里乌斯二世的巨型陵冢呈现在人们眼前。这一浩大的工程距离尤里乌斯真正去世很多年前就着手进行了,任务重大,让米开朗基罗不得不从战争壁画中抽身。而他在画卷上画的草图和设计图则为我们揭示了美第奇家族的教区教堂圣洛伦佐教堂的正面是如何孕育而出的,一五一十地呈现了艺术家的思考过程。没有比这更加私人化、情绪化、绘画性和图像性更强的建筑设计图了。

圣彼得大教堂圆顶的研究

圣彼得大教堂圆顶的研究巴班奇女士的一大目标便是重新审视文艺复兴时的重要概念——disegno(拥有艺术创所和设计的才能),以及其自身所代表的理论、美学和伦理道德。一个基本的概念是,正如物质世界通过轮廓和阴影来表现大自然的鬼斧神工,艺术也具有同样的功能。从整体在工作室里忙忙碌碌、晕头转向到拥有神性的创造者,艺术家地位和职能的提升为米开朗基罗带来了极大的好处。在他晚年盛极一时家喻户晓时,人们甚至将他比作上帝。西斯廷教堂天花板上的壁画便是象征这种神性的巅峰造极之作:他通过非人般的艺术才能来讲述创世纪的故事。

展览的中央大廊全部被用来陈列这系列作品了,这项工程极度复杂以至于米开朗基罗放弃组织工作小组而选择一个人单打独斗。在他手写的一首十四行诗的页脚,米开朗基罗给自己画了一幅漫画,可以看到他倚在脚手架上,正对着天花板,坚持不懈地进行着这项浩大的工程。“这项苦差事已经让我累得患上了甲状腺肿大。”他埋怨道,“我的画刷每时每刻都在我眼前,而颜料总是滴在我的脸上,变成了一块色彩斑斓的罩布。”

在为西斯廷教堂创作的作品中,几乎所有的躯体都是男性的,而这些男性躯体又将肌肉与力量发挥到了极致,可以说和施瓦辛格不分伯仲。古典艺术中的一大重要理念——平衡,在这些作品中得到了完美的诠释。不管是天花板上的壁画,还是之后创作的那幅如噩梦般阴森恐怖的《最后的审判》都致力于让观赏者为之着迷。这些画试图用力量来压倒你,然你感受到自己的渺小,仿佛被历史的洪流席卷而过。有些观赏者觉得这种体验非常刺激。我个人则觉得这种体验令人不安。

然而他的素描作品却拉近了观赏者和艺术家之间的距离。一幅炭笔速涂出来的泰坦有着一具不完美的浮肿身体,显得老态龙钟,而且还在睡觉。显然,画室里帮忙的助理可能在完成一天的工作后被要求充当模特。尽管艺术家在《最后的审判》中极力营造一种末日降临的恐怖气氛,他的墨水速写却展现出了轻快甚至温柔的笔触。其中一幅作品中,复活的亡灵漂浮在宇宙中,轻如鸿毛如一粒粒细小的尘埃,又似鸟儿从弥漫着雾气的湖上起飞。

有些素描则是出于作者自己的柔情而创作的。中年时期的画家曾经创作了一系列的“神圣人头”画像赠送给年轻贵族格拉多·佩里尼、安德烈和托马索·卡瓦列里作为礼物,他对这些年轻人都曾有过好感。他在为安德烈创作的炭笔肖像中把这位比他小37岁的青年描绘成一个双唇饱满、眼神迷离的梦中情人的形象,让人不禁立足观赏。他送给卡瓦列里作为情人节礼物的几幅素描则充满了情欲和神秘感。无论他们之间感情究竟是何种性质,两人最终成为了一生的挚友。1564年,当88岁的米开朗基罗在罗马去世时,卡瓦列里在画家临终前一直陪伴在其左右。

Cleopatra的胸像和草图位于同一张纸上

Cleopatra的胸像和草图位于同一张纸上米开朗基罗在罗马度过了近三十年的晚年生活。也正是在罗马,他遇到了维托丽娅·科隆纳,她是一个诗人,也是文化界的名人。他们之间的友谊来得稍迟了些(画家当时已经61岁),一直到科隆纳于1547年不幸离世,对米开朗基罗造成了根深蒂固的影响。他逐渐在作品中引入了一种类似凝视和沉思的角度,画面也添了一份高贵优雅的气质。米开朗基罗通常在绘画中表现出强势的一面,事实上,他本人并非如此咄咄逼人,可能还恰好相反。十六世纪三十年代末用红色和黑色炭笔创作的《圣母怀抱死去的耶稣》以及1546年献给科隆纳的那幅精美的圣母怜子图中可以感受到画家温和悲悯的一面。

Pietà,早于1540年代,波士顿伊莎贝拉·斯图尔特·加德纳博物馆藏

Pietà,早于1540年代,波士顿伊莎贝拉·斯图尔特·加德纳博物馆藏

但本质上,他并没有改变。在他职业生涯的晚期,他还是一个工作狂,接过多的订单,时不时要和教皇们打交道,也创作诗歌,为其他艺术家提供草图让他们得以创作成油画。他的手和他的大脑都从未停息。大都会陈列的每件展品都称得上是一张工作表。艺术家每画一幅草图,都要经过调整后再画第二幅,再经过调整创造第三幅。画纸上的内容千奇百怪,有人体构造、圣徒、建筑灵感、色情涂鸦、尖叫的人、一句彼得拉克的诗句、一张珍爱的面空……对于一个天才而言,一幅旷世之作的诞生和所有这些元素密切相关,也是它们共同构筑了米开朗基罗的辉煌。

(作者系《纽约时报》撰稿人)