编者按: 《千里江山图卷》是难得的流传至今的北宋青绿山水大长卷,被誉为“中国十大传世名画”之一。此卷表现了绵亘起伏的群山和烟波浩淼的江湖,配置渔村野市,水榭亭台,茅庵草舍,水磨长桥,并穿插捕鱼、驶船、行路、赶脚、游玩等人物活动。全面继承了隋唐以来青绿山水的表现手法。此卷后面附有宋代蔡京、元代溥光的后跋,在清代曾经梁清标和清宫旧藏,著录于《石渠宝笈初编》等。有关《千里江山图卷》的话题和研究,一直没有间断过。目前普遍认知,《千里江山图卷》完成于徽宗政和三年之前,作者王希孟,时年仅十八岁,他曾是翰林图画院的学生,后召入禁中文书库,奉事徽宗左右,因宋徽宗觉得其天赋非凡,便亲授其法。花了半年时间绘成这件鸿篇巨制。最近,《千里江山图卷》在北京故宫博物院展览,再次成为文化界和公众的一大热点。著名艺术史研究学者康耀仁经过仔细观察,提出新的思考。

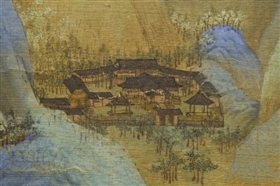

图1 《千里江山》的表现基调为青绿厚彩

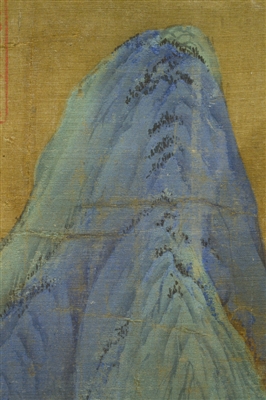

图1 《千里江山》的表现基调为青绿厚彩 图2 从局部高清图可看出厚彩重叠的迹象

图2 从局部高清图可看出厚彩重叠的迹象 图3 李思训(传)《九成宫避暑图》,北京故宫博物院藏

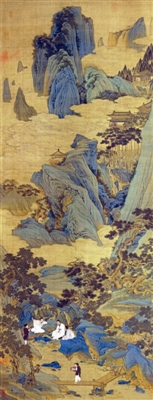

图3 李思训(传)《九成宫避暑图》,北京故宫博物院藏 图4 李昇《仙山 楼阁图》,榕溪园藏

图4 李昇《仙山 楼阁图》,榕溪园藏 图5 钱选山水 也是青绿厚彩

图5 钱选山水 也是青绿厚彩 图6 《千里 江山》山体林木

图6 《千里 江山》山体林木 图7 《千里 江山》的人物

图7 《千里 江山》的人物 图8 《千里 江山》的小草、林木

图8 《千里 江山》的小草、林木 图9 仇英《桃源仙境图》与《千里 江山》有承续关系

图9 仇英《桃源仙境图》与《千里 江山》有承续关系 图10 赵佶《雪江归棹图》的细部笔触充满逸气,对于《千里江山》或有启蒙之功

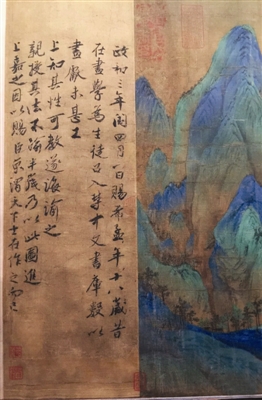

图10 赵佶《雪江归棹图》的细部笔触充满逸气,对于《千里江山》或有启蒙之功 图11 蔡京的后跋

图11 蔡京的后跋 图12 《千里江山》的每个局部几乎都是独幅作品

图12 《千里江山》的每个局部几乎都是独幅作品■北京 康耀仁

艺术史上,存在作者名不见经传,却因孤本名作而傲视艺术史的特例。在北宋就有两例,一例是张择端和《清明上河图》,另一例则是本文要谈的王希孟和《千里江山图卷》,虽然作者的归属还有很多疑惑。

据悉,《千里江山》在上世纪仅展过两次,本世纪2009年展示其中一段,2013年终于全卷摊开,本次也是如此,因此,引起不小轰动。在观展的同时,笔者也在思考几个问题。

一、《千里江山》的师承源头在哪,在北宋期间是否孤立存在

《千里江山》的整体基调为青绿厚彩(图1),从脱落的痕迹分析,属多次覆盖而成(图2)。而现存的北宋作品,不管哪个科目,基本都是薄彩处理,因此,此卷的厚彩显得特殊。那么,其源头在哪呢?

任何一件重要作品,总能在艺术史的繁杂图像中找到承续脉络,《千里江山》也不例外。

从敦煌道释画得知,青绿厚彩至少在九世纪的晚唐五代便已经大量存在,曾经辉煌的金碧山水,其实就是在青绿厚彩基础上叠加金泥而成,北京故宫博物院所藏的《九成宫避暑图》(图3)、榕溪园藏的《仙山楼阁图》等九世纪的作品即是此类(图4),虽然因时代所限,技法尚缺完备,略显粗放,但在青绿厚彩和细节写意的理念上,与《千里江山》关联的信息非常明显。

那么,《千里江山》在北宋是否孤立存在呢?当然也不是。谈到这个话题,不能绕过赵伯驹。

作为金碧山水脉络的最后代表画家,赵伯驹原来一直被当做南宋人看待,而事实并非如此。《画继补遗》说他“建炎随驾南渡,流寓钱唐”,都穆的表达更加具体:“近世画手绝无,南渡初尚有赵千里、萧照、李唐、李迪、李安忠、栗起、吴泽数手……”其名字甚至排在李唐前面。可见赵伯驹不可能在南渡后一夜成名,而是在随驾前的北宋便已画名斐然。

赵伯驹的风貌如何,过去莫衷一是。但通过传承链条,追踪其面貌并非不可能。

元代学赵最地道的,莫过于钱选,时间上离赵最近,且现存的作品不少(图5),全是青绿厚彩,无一例外。

明代学赵首推仇英,董其昌说他是“赵千里后身”,其《临赵千里<桃源图>》,也是青绿厚彩,与钱选的山水风貌颇为相似。这些证据链,构成了赵伯驹画风的基本轮廓。保守地说,至少在某个阶段,赵伯驹的作品应属此类风貌。这说明,青绿厚彩的表现手法在北宋末年是存在的。

二、《千里江山》的艺术水准如何

《千里江山》的场面极为宏观,但对于具体局部的刻画,如泉石、桥屋、林木(图6),小如粟米的人物(图7),甚至没有细看根本就觉察不到的竹叶、小草等元素(图8),却是细致入微,出神入化。

对于微观元素的深入描绘,宋代之后,仇英传承延续最为得力(图9),但其结构的复杂和技法的细腻程度,还是远远不及《千里江山》。

《千里江山》的技法看似细腻,却充满了逸气。从横向联系,与同时代的赵佶、王诜的作品息息相关,但赵、王以墨为主,薄彩,不粘笔,表现相对容易(图10)。而《千里江山》却是色上加色,因厚彩粘笔,难度要大得多。因此,《千里江山》既延续唐代青绿厚彩画法,又加入北宋精致笔法,最重要的是,呈现出文人的逸气,这才是作者的高明之处。这三种因素的叠加,《千里江山》没有理由不占据艺术史的重要一席。

从欣赏的角度,粗笔呈现的逸气,容易被觉察,而细笔蕴含的逸气,需要静心品读。

三、画制《千里江山》到底需要多长时间?

关于《千里江山》绘画时间的推断,来自蔡京的后跋(图11),但因为古文的表达与今人不一样,至今形成多种解读。

目前,普遍的解读为,画完《千里江山》,孟希十八岁,并且是在赵佶的亲授下半年时间完成的。但问题来了,半年时间完成此卷,能否?

上面提到,《千里江山》远比仇英的任何作品,结构更加复杂,笔法更加细腻。仇英的《子虚上林图》,目前有多卷,图式基本无异,以此推测原作底本也应大致类同。根据记载,《子虚上林图》规格为55.5×970厘米,仇英花费了六年时间,而《千里江山》则为51.5×1191.5厘米,如此复杂的大卷,六个月完成,能让人信服吗?

因此,如果确定《千里江山》是希孟所画,此卷很可能至少在半年之前便已经铺垫大概的框架,只是在最后的半年,得到宋徽宗赵佶的亲授和赞赏,而作为题赞人的蔡京,为了讨好皇上,将功劳全部归功于后半年,似乎可以理解。换个角度理解,此卷层层叠加成为厚彩,是否可能因赵佶的指导反复修改所致?这些都是需要深入研究的细节。

四、《千里江山》是否被裁切

《千里江山》在布局上可谓峰峦叠嶂,高潮迭起,如果裁切某个局部,都是完整的画面(图12)。靠近左边三之一的峰峦最高,几乎顶到上边,应是主峰(图13)。此卷两端峰峦高耸,似乎没有画完,因此,在第二回赏画时,陆老爷提出此卷可能被裁切,理由是按照古人的山水手卷,其中一端应该是江湖水景。这个想法提醒了笔者,按照正常思路,江湖水景应在左端结尾处,只有这样,才能体现江山无尽的空阔感。因此,笔者聚焦在卷尾。从目测判断,山水本幅与蔡京后跋的绢本基本一致,却非同一绢本,后跋绢色相对较浅。但是,在画面与蔡京题跋的衔接处,有三方骑缝章,最下面一方是梁清标的“安定”;上面还有两方水印泥印鉴,行家都知道,水印泥是元代之前的材质,最重要的是,其中一方仅在左侧题跋留存半圆朱迹,右侧画面却断然消失,另一方则仅存一点点在画幅,后跋却也缺失(图14)。这些细节说明,如果《千里江山》的山水和后跋属于原配,那么,在流传过程中,画卷左端可能曾被裁切。

五、 《千里江山》和蔡京后跋是不是原配

《千里江山》没有署款,我们现在认定其作者是希孟,完全来自蔡京的题跋。自从清初梁清标签题之后,则成王希孟,至于为什么姓王,梁清标的依据何在,至今无解。

已经有学者指出,蔡京的后跋与本幅不协调,疑为拼凑。从两者的组合看,一大一小,确实不协调,且蔡京题跋的下面空绢,全是不规则损破痕迹。蔡京之后的元代溥光的题跋内容,既没有涉及孟希,也没有提到蔡京,仅以“此卷”指代。那么,溥光看到此卷的时候,《千里江山》是否仅是佚名,如果真是如此,加上不可能像蔡京提到的半年完成的绘画时间,以及梁清标之前的骑缝章没有交集等情况,那么,《千里江山》和蔡京题跋便存在移花接木拼凑组合的可能。

古代书画在流传过程中,被好事者组合拼凑时常有之。事实上,配合《千里江山》展览的也有两卷作品,属于这种类型。一卷是沈周的《南山祝语图》,山水本幅无款有印,与沈周自书的后跋隔开,虽然沈周的手卷,本幅无款,另加后跋是常有的事,但此卷印鉴互不交集,或是好事者组合,所幸两者都是真迹。另一卷是所谓赵伯骕的《万松金阙图》,格局和技法不具备宋代山水的基本特征,但后跋赵孟頫却是真迹,显然属于真伪组合。

当然,我们看到的《千里江山》,蔡京是真迹,山水则是典型的北宋晚期的风格,是否属于组合的作品,则需要更多的证据支撑。当然,这是学术上的事情,不管如何,《千里江山》作为艺术史上最了不起的作品之一,这是毋庸置疑的。

但是,我们不妨假设,如果回归佚名的状态,能够根据图像推断至北宋晚期的,当今有几人?

来源:收藏快报