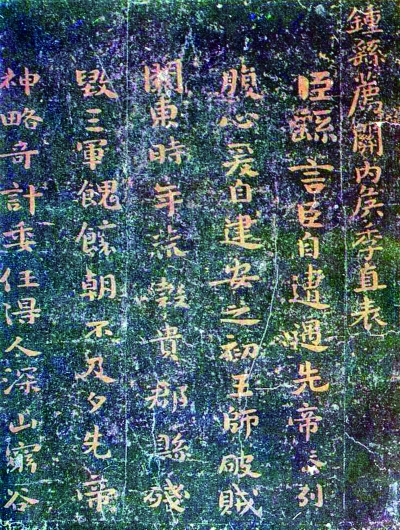

荐季直表(局部) 三国 魏 钟繇

荐季直表(局部) 三国 魏 钟繇

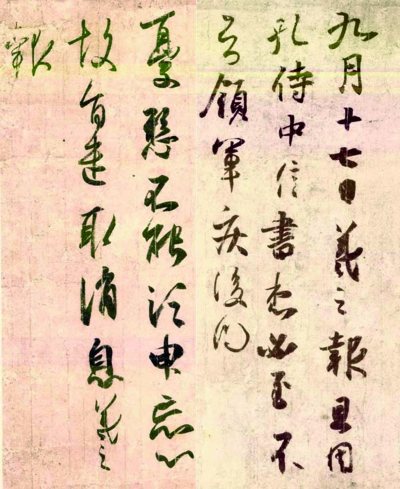

孔侍中、忧悬帖(摹本) 东晋 王羲之

孔侍中、忧悬帖(摹本) 东晋 王羲之

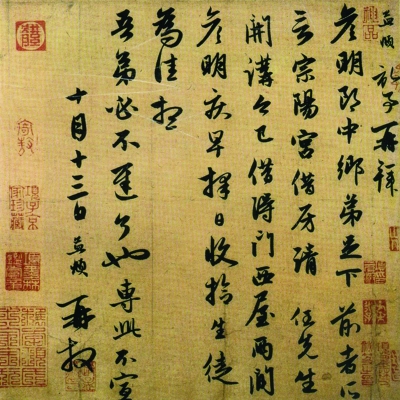

宗阳宫帖 元 赵孟頫

宗阳宫帖 元 赵孟頫

白砥

赵孟頫与王铎是中国书法史上的两位大家,但两位又因岀仕元朝与降清而成为贰臣,为同世及后代诟病。早先,赵孟頫与王铎作品大展在北京与浙江两地同时开展,趁此机会撇开书法的社会学因素而纯粹从本体角度讨论一下两家的书法特色,尤其在两家学习魏晋“钟王”书风上的得与失做一些浅现的对比。

以“钟王”书法为代表的魏晋书风,特征是潇洒简远。魏晋文人倡导玄学,不以成法为束缚,主张隐逸而自我。此期的书法风气,因由汉而下,骨力强健,古意犹存。而“钟王”之不可测处,则在用笔与结字章法由古法而变新法的不可捉摸性与丰富性,即隶意尚有遗留,而用笔新法渐趋明晰。这种既古又新的特征往往成为后世学者学习魏晋的瓶颈,因为若从新式的角度间入魏晋,如赵孟頫,则古意与变化多不能及;而如从变化的立场体验魏晋,如王铎,刚往往多见突兀与标拔个性,而那份古而远的意境则会随着毛笔笔势与体的展开而忘乎所以。

钟繇与王羲之在书法史上并称“钟王”且为魏晋书风最具代表性的两位大家。作为楷书的创始者,钟繇书法古意幽远,结构多不定式,而法度谨严。王羲之书学钟繇,曾临有钟楷数件,并在《题卫夫人笔阵图后》记有“……又至许下,见钟繇梁鹄书……始知学卫夫人书,徒费年月耳”。卫夫人为羲之师,钟繇则为卫夫人师。羲之虽比钟繇晚百余年,但学脉相承。如果说钟繇的创造主要在楷书,王羲之则在行草,而行草开今体书法使转之便,功劳非羲之莫属。故如果我们说钟书萧散玄远,王书则是潇洒简远,这自是因书体不同而导致用笔变化、意境差异的本因所在。

“钟王”书风虽不相同,但有一点是相通的,即两家皆不定于规矩,用笔结构没有标准化的模式。因为不定式,故而见变化;变化又玄奥简净,故而深远莫测。赵孟頫与王铎皆自称力学魏晋的两大家。他们的临古与创作的确也得到了魏晋书风一定的感觉,但细细对比与分析,窃以为赵孟頫、王铎与“钟王”间尚有一定距离。如果说赵书得到了平和简净,而缺少魏晋的萧散与潇洒;王铎似乎正相反,他的摇曳多姿与跌宕纵横虽不能萧散,但潇洒却有过之。不过,王铎过于繁琐缠绕的使转与牵带,则在某种意义上说与魏晋的玄奥简净背道而驰。

赵孟頫所处时代离魏晋已有千年。但“钟王”之法代代相传,尤其是“王书”,尽管各代各家皆有所发挥或变异讹传。对于唐宋人的拓展与张扬,赵孟頫其实多不以为然,故其观念及实践努力直接魏晋。元杨载《翰林学士赵公状》即记:“公性善书,专以古人为法。篆则法《石鼓》、《诅楚》;隶则法梁鹄、钟繇;行草则法逸少、献之,不杂以近体。”应该说,赵还是有一定眼力的。但毕竟“钟王”书迹历经千年,真迹已难觅见。赵孟頫所能接触到的其实大多也是宋代刻帖及唐宋人摹临之作。今见其《兰亭十三跋》,针对的是定武石刻本而非冯承素摹本。他鉴定为真迹的《快雪时晴帖》《七月帖》《大道帖》等,也是唐宋人摹本或临本。所以,赵孟頫对于“王书”的信息接收显然不能是直接的,而且,从其鉴定有误的事实看,赵孟頫对于“王书”实质的理解其实并非至深。

赵孟頫对魏晋古法见识与理解的局限除却客观上不能见到王书真迹的原因外,其实,最根本的因素,还是主观上迎合朝廷及由此衍生的他对书法美的认识。在其著名的《兰亭十三跋》中,他提岀:“书法以用笔为上,而结字亦须用工。盖结字因时相传,用笔千古不易。”在他心目中,用笔永远是第一位的,而结字仅仅因时相传。这样割裂地看待用笔与结字,或许正是为其迎合朝廷平和守正的价值尺度找注脚。这也注定他某种程度上不能鉴准“王书”、对宋以来尚意书风不屑一顾,因为他心目中的晋人之古是朝廷所要的那种温和而守法的样式。这无意中也让我们想到,初唐时期太宗手上这般多的王羲之真迹,近臣如虞、褚、欧几家想必也亲历过不少,但太宗却要求大臣们学相对平和的《兰亭序》,而对王书中那些“龙跳天门”的感觉于不顾,使初唐的书法景象局限在守法与守正的格局中,或许这正是历史的重叠。

王铎与赵孟頫的节点有所不同。作为明末入清的书法家,王铎降清已在他晚年。在此之前,王铎与好友黄道周、倪元璐等都高举浪漫主义大旗,将书法的大气与纵横和盘托岀——在用笔上,极尽连绵与缠绕,似乎一口气想写到歇斯底里,且笔力劲健;结构上,近乎肆意地摆动身姿,以迎合那根跌宕的线条。为了更加恰当地写大,王铎似乎觉得“二王”还不够用,于是索性直接取用米芾大字的狠劲及结字上的大疏大密,加之张芝《冠军帖》的大草意趣,实现着宋元以来取法魏晋而又标拔志气、张扬个性的目的,可以说,在一定程度上做到了对“二王”书风的拓大与拓展。

王铎法钟繇,见于其楷书。其小楷《登金门山绝顶诗帖》虚灵随和,钟意明显。王铎大字楷书虽从体势上多颜柳,但其不拘于正的方式正是钟繇遗风。王铎有时在楷书中间掺杂异体,说明其欲打通篆隶楷书的意愿与欲望。在一些行楷作品中,王铎笔性中加入了“二王”意趣,而结字更见灵活。不过,王铎在融入米芾率性与收放有节的结构意识的同时,却无意间也在抛弃着魏晋的萧散与简远,这点是极可惜的。其实,王铎小字临《集王羲之书圣教序》及其他魏晋书法及自我创作,虽也渴望着摇曳摆荡的表现,但用笔结字尚不及繁琐,这种控制力甚至在其横卷及大轴的纯草书书写中也保持着一个度,但一俟以米法行书大写时,笔画却终不及简省。这是王铎的致命弱点,同时也是明末清初书家共有的问题所在。与入清的另一位书家傅山比,王铎的繁琐与缠绕尚见姿态,但与两位为朝廷献身的朋友黄道周与倪元璐比,王铎的大字有失“雅”致。

赵孟頫与王铎并不是同一类型的书法家,尽管他们都有人格上的“贰臣”污点。赵孟頫平和守正的审美观处处体现着朝廷对文人的意识把控,是一种无奈的政治选择,也是明哲保身的人生哲学。王铎的创造在其50岁前后已臻成熟,尽管其降清也是岀于时世无奈,但他最后的人生烈焰仍燃烧在书法之中,或许这是在辱骂声中的发泄,或许是其人生的最后挣扎与寄托。所以,同样以宗法魏晋为方式,赵孟頫走向了平和,安安稳稳地度过了他的大部分贰臣生涯;王铎则选择了发泄,将生命的休止符写在了书法之中。