艺术史的书写向来重技艺而轻材料,英国作家菲利普·鲍尔却在其《明亮的泥土:颜料发明史》一书中彰显了颜料迷人的物质属性。从化学角度切入西方艺术史,讲述了各种颜料的发明和改良过程,及其在艺术与更广泛的社会生产中的运用。本文摘编自该书第十章《午夜暗影——关于蓝色》,由澎湃新闻经译林出版社授权发布。

纵观颜料制作的历史,人们会禁不住得出结论:蓝色一直是特殊的。它是最古老的合成色料,在中世纪晚期被奉为神圣纯洁的象征。然而,它要比红色和黄色晚好几个世纪,才获得作为原色的地位。尽管在1704年前后,一种蓝色色料的出现代表着第一种现代人造色彩,但一直到19世纪初,画家们都痛感缺乏易获取的、高质量的蓝色。

蓝色的诞生

我们追溯蓝色在古代的重要性时面临的问题是,由于它没有被明确地视为自成一种颜色,最古老的表示蓝色的颜色术语是模糊的。显然,蓝色色料在最早的一批文明中就有了,包括蓝铜矿、靛蓝和埃及蓝玻璃料。然而,古代文献中还没有意识到蓝色的原色特征。它被视为一种与黑色相关的颜色——也可以说是一种灰色。在公元前5世纪,希腊哲学家德谟克利特写到了一种相当于靛蓝的颜色,可以由黑色和淡绿色混合而成。我们可以想象这种结合的结果,并从中看出一些迹象,这些迹象表明希腊人对于我们所知的蓝色的完整性是漫不经心的。

也许更准确的说法是,蓝色对古希腊人来说是暗色的一种。在大多数希腊文本中,表示“黑色”的词是melas,意指“深暗”,它在光谱上位于与leucos即亮色相反的一极。在许多希腊绘画的幸存碎片中,蓝色被用作染黑剂,并且通过将一些黑色木炭色料与白色混合,可以获得明显的蓝灰色。(实际上我们已经看到,鲁本斯这样的艺术家如何在两千年之后仍然以此种方式制作蓝色。)看起来,这种“作为暗色的蓝色”的态度可能提高了古人在忧郁色相中发觉蓝色的能力,而不是使对各种蓝色的感觉变得迟钝。罗马人维特鲁威描述了一种通过燃烧干燥的葡萄酒沉淀物来制作黑色色料的配方,并说:“使用品质更好的葡萄酒将使我们不仅能仿制黑色,而且能仿制靛蓝。”

我们已经看到,面对着谈论颜色时的这种不确定的理论基础,古典时期和中世纪的作者们会将对艺术家颜色的讨论锚定于色料的物质本质上。原则上这是值得称许的,因为画家从来不使用“蓝色”,而是用靛蓝、钴蓝、普鲁士蓝等。然而,在实践中,仍然有引起混乱的充分可能。

蓝色的石头

中世纪晚期,当蓝色被证明存在于最著名、最珍贵的色料,也就是群青中时,其无论如何都很难继续成为从属的颜色。比最好的红色(朱砂)更昂贵的颜色——实际上,比黄色在中世纪的类似物,即金色本身还要昂贵——怎么可能不是原色?群青、朱砂和金色是中世纪调色板的荣耀;无疑,一种将价值等同于美德的文化,必定倾向于赋予这种崇高的三色组合以特殊地位。我认为,如下说法应该不会言过其实:与任何理论思考带来的进步一样,正是由于色料制造方面的技术进步,在画家技艺的全部知识中,蓝色才显得如此突出。

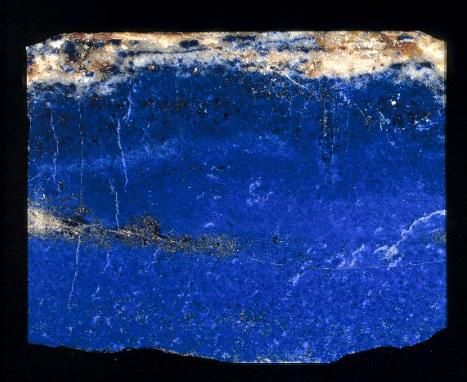

青金石

青金石青金石意思就是“蓝色的石头”。它是一种深沉、浓郁、诱人的蓝色,但是这种颜色的纯度一经研磨便会消失,这就是蓝铜矿为古代世界提供了天然的蓝色色料的原因。这种蓝色的石头实际上是矿物的混合物;其颜色来自主要组分——一种叫作lazurite的青金石矿物。

群青在无机色料中是不寻常的,因为其鲜艳的颜色不源自过渡金属的存在。青金石矿物是铝硅酸盐化合物,是一类矿物中的一种,其中晶体的基本骨架由铝原子、硅原子和氧原子组成。铝硅酸盐通常是无色的,但是青金石矿物的出色之处在于,其组成成分中也包含硫。硫原子以两个和三个基团簇集,其晶体通过在不同硫原子之间使电子穿梭移动来吸收红色光。

青金石的深蓝色通常带有金色条纹,这增加了它作为半宝石的吸引力。这些是愚人金——黄铁矿,即铁和硫的化合物。方解石(碳酸钙)和其他硅酸盐矿物通常也存在,它们解释了粉状石头的灰度。然而,青金石有时用作色料时,通过简单研磨即可制备。例如,它出现在6世纪到12世纪的拜占庭手稿中,出现在6世纪和7世纪阿富汗的壁画中,也出现在11世纪中国和印度的绘画中。但是,除非石头是由特别纯的青金石矿物构成,否则就不会产生宏大效果。在任何埃及、希腊或罗马艺术中,都没有识别出研磨过的青金石。

制造群青的技术似乎是一项中世纪的发明:20世纪初皇家美术学院研究艺术家材料的专家阿蒂尔·洛里认为,优质的群青在1200年前后开始出现在西方艺术中。在12世纪20年代从事著述的西奥菲勒斯没有提到它——他的蔚蓝就是蓝铜矿。

横跨海洋

青金石是一种稀有矿物。实际上在整个中世纪,其唯一来源地是巴达克尚,位于现今的阿富汗。虽然在奥克苏斯河上游地区很难获得这种珍贵的蓝色石头,但自从美索不达米亚文明时代以来,为获取它,许多采石场似乎还是进行了发掘。只是在相当晚近的时期,才在西伯利亚和智利发现了大量矿藏。

马可·波罗于1271年来到这些采石场,并对它们感到惊讶:“这里有一座高山,从中开采出了最好和最细的蓝色。在石头地面上有矿脉,蓝色就从其中制得;还有许多山,银就是从那里开采的。平原上很冷。”

我们不知道是谁发现了从粉状青金石的碎屑中提取高贵色料的方法。丹尼尔·汤普森提出,真正的群青是在欧洲人还不知道如何制作它之前,从东方进口到欧洲的。他问,为什么欧洲人会坚持称之为“群青”,毕竟同时也进口了其他许多用于制作色料的原料?阿拉伯炼金术文献中对此提取过程的早期描述支持这个想法。一种配方被归于炼金术士贾比尔·伊本·哈扬,但是这种配方的年代定期远远晚于哈扬在9世纪去世的时间,因此不过是借用他的名字来增加权威的许多类似作品之一。

根本的难题在于将蓝色的青金石矿物与杂质分离。大多数配方说,研磨后的青金石应该与熔化的蜡、油和树脂混合成糊状。随后,将这种糊状物用布包裹,在碱液的溶液中揉捏。蓝色颗粒被洗出,并沉淀在液体的底部。

不可想象的是,即使结果看起来不那么美,制造群青所耗费的成本和精力还是被承受下来。它的色相标志着从黄昏到夜晚的过渡,带着一点紫色来增加威严感。琴尼诺狂热地赞美它:“群青蓝是一种鲜明、美丽的颜色,最为完美,超越所有其他颜色;找不到任何词来形容它,也不知道拿它来做什么,它的质量无法超越。”

象征和物质

我已经指出了色料方面的支出对绘画艺术造成的影响。使用群青不仅是为了显示财富,在中世纪的神圣作品中,更重要的是它把德性传递到绘画中。这一点在圣母无处不在的蓝色长袍上表现得最为明显。对修道士画家来说,此种材料的使用传达了恰当的敬意。但是随着艺术家越来越多地与富有的赞助人订立私人合同,就可以通过规定使用群青,不仅显示赞助人的财富和社会地位,还突出他本人的虔诚和功德。因此,例如,我们发现1417年的一份合同委托一位艺术家绘制圣母马利亚的一座祭坛,“用上好的颜色,特别是上好的黄金、上好的群青蓝和上好的色淀”。类似地,安德烈·德尔·萨托的《哈匹圣母》(Madonna of the Harpies,1515)的合同,要求圣母的长袍用“至少每盎司五弗罗林”的群青来表现。

杜乔的《圣母子与圣徒》(约1315)是中世纪在圣母长袍上使用群青的典型。

杜乔的《圣母子与圣徒》(约1315)是中世纪在圣母长袍上使用群青的典型。由此看来,为什么基督的母亲如此典型地穿着蓝色,其原因相当世俗——这项惯例一直持续到文艺复兴之后很久。然而,历史学家经常试图从象征意义上证明选择蓝色的合理性:蓝色是“天上的”、属于精神的色彩,意味着谦卑或类似的东西。包豪斯艺术学校最重要的色彩理论家约翰内斯·伊滕认为,“蓝色的孤独本性,以及它的柔和与深刻的信仰,我们在关于圣母领报的绘画中常常会遇到。内心在倾听的圣母,穿着蓝色”。显然,色彩理论如果不能体察色彩的物质属性,就有可能忽视明显的东西。

滥用群青的倾向大多局限于意大利,主要是出于商业原因:其港口是色料流向西部的渠道。群青在北欧艺术中并不罕见,但运用得更加克制:一位评论家在1566年指出,群青在德国很少被发现。阿尔布雷希特·丢勒是极少数使用它的德国画家之一,他在给赞助人的信中曾大声抱怨群青的费用。1521年,丢勒在安特卫普购买的群青价格是土质色料的一百倍。

在16世纪后期,蓝铜矿的供应变得暂时短缺,于是对群青产生了更大的需求;这意味着意大利人占有了其中的大部分,因为群青是通过意大利的港口运出来的。在意大利以外,上等的蓝色的供应几乎遇到了一场危机。尚不明确的是,这是否解释了为何老彼得·勃鲁盖尔在《三贤王的膜拜》(The Adoration of the Kings,1564)中既不使用群青也不使用蓝铜矿,而是使用卑微的大青来表现圣母的长袍。但将近一个世纪后,西班牙人弗朗西斯科·帕切科写道,在西班牙即使富有的画家也无法获得群青。

蓝血

虽然情况并不总是这般糟糕,上等的蓝色在数百年中对画家来说仍然是奢侈品。与红色(朱砂、红铅、茜草红和胭脂红色淀)和黄色(印度黄、藤黄、那不勒斯黄、雌黄、铅锡黄)相比,蓝色的选择范围极为有限。大青和碳酸铜蓝是与蓝铜矿近似的廉价备选对象,但在数个世纪中,靛蓝是与群青有着类似的深色色调的唯一替代物。然而,这是一种拙劣的替代,其淡淡的绿色调无法媲美群青的华丽紫色。

18世纪初,由于柏林颜料制造商迪斯巴赫的一次偶然发现,这种情况有所缓解。迪斯巴赫本来想制造一样东西,结果却造出了另一种,这是不纯试剂那令人愉悦的“受害者”。化学的进步主要依赖于蒸馏者、精炼工和制造商的粗心,当然,我这么说没有不尊重他们的意思。

迪斯巴赫当时正在制作胭脂红色淀,要用到硫酸铁和钾碱。他从一个名叫约翰·??康拉德·??迪佩尔的炼金术士那里获得了钾碱,迪斯巴赫就在他的实验室里工作。据推测,为了节约成本,迪斯巴赫请求迪佩尔给他一批被动物油污染过的钾碱,这些钾碱正要被丢弃。迪斯巴赫很快就发现,这样节约是不对的,他得出的红色色淀极为浅淡。既已弄糟,那就全力补救,于是他试图加以提纯,随后颜料先是变成紫色,再变成深蓝。

迪斯巴赫感到困惑,欠缺化学知识的他于是向迪佩尔讨教。这位炼金术士推断,蓝色来自硫酸铁和被污染的碱之间的反应。他能说出来的也就这么多了;但事后回望,我们可以看出,碱已经与迪佩尔那从血液制备的油发生了反应,生成亚铁氰化钾。亚铁氰化钾随后与硫酸铁结合,形成被化学家称为亚铁氰化铁的化合物,其色料名称普鲁士蓝更为人所知。

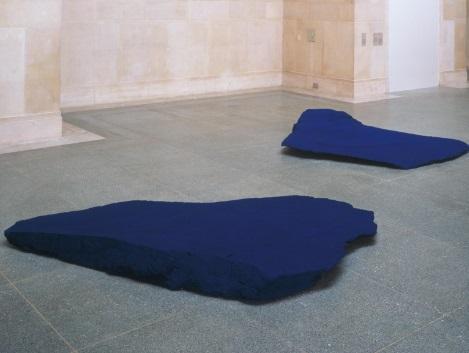

阿尼什·卡普尔《万物内心之翼》(1990)中的岩石状外形,被覆以普鲁士蓝。

阿尼什·卡普尔《万物内心之翼》(1990)中的岩石状外形,被覆以普鲁士蓝。关于合成过程,法国化学家让·埃洛于1762年指出:“恐怕没有什么比获得普鲁士蓝的过程更为特别;必须承认的是,如果不假偶然机会之手,则必须有深刻的理论来发明它。”德国化学家格奥尔格·??恩斯特·??施塔尔详细描述了这种蓝色色料在1731年的发现过程,到1750年,它在欧洲已广为人知。普鲁士蓝的价格只有群青(在1770年为每磅2几尼)的十分之一,是极有吸引力的替代品。

普鲁士蓝的丰满色相使一些色彩理论家和技术专家把它列为“原色”蓝的候选对象。雅各布·?勒布隆在早期尝试三色印刷时,就是按原色来使用它的。虽然由于颗粒极细而呈半透明,普鲁士蓝其实具有很高的着色强度——在白色中加入一点点就能赋予强烈的蓝色。在美国,这种颜色以特有的美国式直率被称为“铁蓝”,最迟自1723年起便被用作房屋涂料,并且也被证明适合作为丝绸和棉布的染料。

从18世纪到20世纪的画作中,不难发现普鲁士蓝。到1878年,温莎&牛顿公司已经在出售一系列基于这种材料的颜料——不仅是普鲁士蓝本身,还有安特卫普蓝(混入白色)和另外两种由它和藤黄混在一起形成的绿色。威廉·贺加斯、威廉·布莱克和约翰·??康斯太勃尔都是用它混合绿色的人,它也出现在莫奈、梵高[尤其明显的是在《日本姑娘》(La Mousmé,1888)中]和毕加索所用的蓝色中;对于毕加索来说,相比于钴蓝或群青这些明亮色调,其略带灰绿的色调在“蓝色时代”更适合他的忧郁目的。

普鲁士蓝和相关的亚铁氰化物颜料今天仍然大量生产(方法远为简单),主要由于价格低廉而作为商业涂料受到青睐。这种蓝色也被用作印刷油墨,直到被苯胺染料取代。

合成高贵

然而,对于艺术家来说,普鲁士蓝仍然不能取代群青。和靛蓝一样,它带有淡淡的绿色调;正如乔治·??菲尔德所说,它可能不太稳定。到了19世纪的黎明,人们仍在竭力寻求强烈的、经济上能够承受的蓝色。

到那时,化学家已经接受了一个观念,即自然的无机材料可以通过实验室合成重新创造出来。化学家的技艺必定能够召唤出人造群青吗?

合成需要知道化学成分,令人沮丧的是,那是难以捉摸的。问题是,用多种元素合成群青(更恰当地说是合成青金石矿物)不仅复杂,而且充满了变数:钠和硫(有时是钙)含量可能不同,并且一些样品在晶格中还含有氯离子或硫酸根离子。

1806年,法国化学家J.B。德索尔姆和F。克莱芒在《化学纪事》上发表了对群青组分的第一次精确分析:他们说,这是一种苏打、二氧化硅、氧化铝和硫的化合物。这让人们得以在随后识别出各种工业化学过程,尤其是制造苏打的杂质和副产物产生的明显类似的蓝色化合物。事实上,这种物质已经为人所知有一段时间,虽然人们对它们的化学性质了解甚少。1787年,歌德对意大利石灰窑中发现的蓝色沉积物发表了评论,指出它们经常在当地的装饰作品中被用作青金石的替代物。因此,这是通过合成方式制造这种正品的一个线索。

作为艺术的色料:伊夫·克莱因的《圣丽塔神龛的祈愿奉献物》(1961)

作为艺术的色料:伊夫·克莱因的《圣丽塔神龛的祈愿奉献物》(1961)1814年,法国化学家M。塔萨尔特请尼古拉·沃克兰分析从一家玻璃厂的苏打窑中获取的蓝色材料。沃克兰报告说,该物质在组成上与德索尔姆和克莱芒提出的群青配方相似;塔萨尔特于是向全国工业促进协会建议,称化学家或许可以使用这种见解来开发人造群青。 1824年,协会采纳了这个想法,提供6000法郎以奖励任何设计出可行生产工序来制造群青的人,不过前提是产品能以每公斤不到300法郎的价格销售。此类诱饵之前也有过:英国皇家艺术学院在1817年曾提供一笔总额小得多的奖励,为实现同样的成就悬赏。

1828年2月,协会确定,来自图卢兹的颜料制造商让—巴蒂斯特·吉梅完成了任务。吉梅在巴黎创立了一个群青制造工坊,之后立即开始以每磅400法郎销售——价格大约是其天然色料成本的十分之一。吉梅赢得了奖金。

想象中有人可能认为,鉴于与天然群青相关的成本,艺术家会张开双臂欢迎合成产品。事实则更为复杂,或许反映了对群青长期怀有的敬畏之心。工业熔炉得出的产品真的能提供相比肩的东西吗?

透纳很有兴致试验新型色料,有证据表明,他在19世纪20年代后期曾将合成群青用作水彩颜料。然而,没有明确的迹象表明,透纳冒险将这种新材料用在了油画上,除了一个事实:在他的两块调色板中找到了人造群青,其中一块是他在1851年去世之前最后使用的。事实上,据说透纳曾想从其他人的调色板上自取一些群青,用于皇家美术学院一幅悬挂着等待上光的作品,但有人大喊那是“法国的”,也就是说是合成的,于是他便作罢。19世纪上半叶,这种人造色料在英国声誉不佳,其实有些冤枉,而透纳显然受到主流观点的影响。乔治·菲尔德的意见对透纳来说颇有分量,前者继续从青金石中制造自己的群青。

然而,成本之间的显著差异还是不能忽视。19世纪30年代初期,天然群青在英国是每盎司8几尼,而合成群青每磅价格在1到25先令之间:差别在100到2500倍之间。此外,尽管有种种谣言,其合成材料与天然材料其实同样耐久。到19世纪70年代,人造群青成为画家的常用蓝色——甚至比钴蓝更为常用,毕竟钴蓝明显更为昂贵。它在印象派画家的调色板,特别是在雷诺阿密集使用蓝色的《伞》(The Umbrellas,约1880—1885)中发挥着显著作用,也被塞尚用于精致的混色。梵高《麦田和丝柏树》(A Wheatfield,with Cypresses,1889)中的亮蓝色也靠它来表现。