来源:上河卓远文化

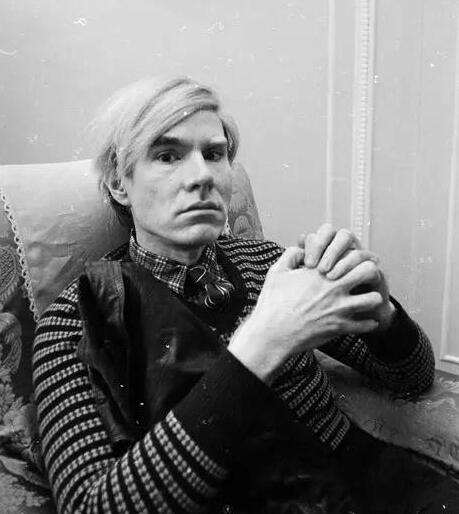

按:《波普启示录:安迪·沃霍尔的哲学》是美国波普艺术大师安迪·沃霍尔所着的一部半自传作品。沃霍尔在本书中记叙了自己从童年到成名之后的生活片段,围绕“爱”“美”“名气”“工作”等十几个关键词发表评论,组成了一本独一无二的“波普”语录。本文节选自本书,《波普启示录:安迪·沃霍尔的哲学》。

在我被枪击前,一直觉得自己只有一半的存在,相对全然的存在来说——我总怀疑我是在看电视,而非实实在在地生活。人们有时会说电影里发生的事情非比寻常,但事实上,不寻常的事只会在你的生活中发生。电影里的情感看上去是那么强烈而真实,而生活中,假如真有什么大事发生,那感觉就像在看电视剧——你什么也感觉不到。

从我被枪击的那一刻到现在,我一直觉得我是在看电视。台换了,但现实于我仍然像是电视世界。当你确确实实、不可阻挡地被卷入事件的中心时,你通常在想别的。在事情发生的过程中,你开始幻想别的事情。当我在某处醒来时——我当时没意识到是在医院,而鲍比·肯尼迪在我被枪击的第二天也遭到枪击——我听说成千上万人在圣帕特里克天主教堂持续地祈祷,觉得妙不可言,直到依稀传来的“肯尼迪”三个字瞬间又将我拽回了电视世界。我才注意到我躺在医院里,正痛不欲生。

就这样,我在我为很多钱工作的地方——安迪·沃霍尔企业(AndyWarholEnterprises)——被枪击了。在那段时期,1968年,安迪·沃霍尔企业仅有为数不多的几个人以相对常规的形式为我工作。此外有很多所谓的“自由职业者”忙于我们的特别项目,很多的“超级明星”和过度活跃的“超新星”,名头并不重要,我指的是那些很有天分的孩子,但是他们的天分很难被定义并且几乎没有进入市场的可能。这就是那个时期安迪·沃霍尔企业的成员构成。有个记者问了我很多如何运营办公室的问题。我解释给他说我不运营办公室,是办公室在运营我。我用了大量的土话,例如“把培根带回家”,他完全搞不懂我在讲什么。

整个我在医院的期间,都是这些“员工”在做事。于是我意识到我实际上已经拥有一个充满活力的事业。因为就算我不在场,它也可以自己运转下去。我很高兴能意识到这一点,从那时起我便决定相信“商业”是最好的艺术。

商业艺术紧跟艺术之后而来。我的事业是从做一个商业广告艺术家(commercialartist)开始的,我希望能以商业艺术家(businessartist)的身份结束。在我实现了我的“艺术”——随便你叫它什么——的价值之后,我转而步入商业艺术。我想成为艺术商人或者商业艺术家。在商业上长袖善舞是最迷人的艺术之一。在嬉皮时代人们贬低商业——他们会说,“钱不是好东西”,“工作不是个好主意”,但是挣钱是一种艺术,工作是一种艺术,把生意做好是最好的艺术。

一开始,不是所有事在安迪·沃霍尔企业都运作良好。我们从艺术走上商业,是从我们和一家剧院达成每周为其提供一部影片的协议开始的。从此我们的电影制作开始商业化,进入从短片向长片、故事片过渡的进程。我们学了一点发行的概念,于是很快我们就开始自主发行,但后来发现难度太大。我并未期盼我们做的电影商业化。艺术能够进入商业主流,进入真实世界,就已经足够了。看到我们的电影不是在艺术世界里,而是在真实世界的剧院看板上,是很令人飘飘然的。商业艺术。艺术商业。商业艺术商业。

我一直喜欢用别人觉得没有用的东西做我的艺术,做些别人觉得没有用的事。大家都觉得不好而丢弃的东西,我经常觉得具有成为猎奇之物的潜力。有点像是循环再利用。我总觉得残余物很有幽默感。当我看以斯黛·威廉姆斯主演的老电影时,看到上百个女孩跳下秋千,我禁不住想象试镜时的情景,如果有个女孩没胆跳下秋千会怎样?她成了剩在秋千上的那个。那场戏最终会被剪下来,被丢到剪接室的地板上,而那个女孩——就像电影残片一样——就成了残余物——她可能会被解雇——所以我觉得这场戏比一丝不苟的正戏有趣得多,而没有跳下来的女孩就成了残片里的明星。

我不是说大众的品位很糟糕,以致被大众剩下的一定是好东西。我想说的是,被剩下的事物大部分的确很糟糕,但如果你能够拾起它,开发它的价值,或至少使它变有趣,你就不用像原本那样浪费。我循环再利用别人不要的东西,我循环再利用别人不要的人。我的事业就像是其他生意的副产品,或者说实际上是那些直接竞争的生意。这是一个非常经济的操作过程,也是最有趣的。就像我说过的,残余物往往具有天然的幽默感。

纽约给住在这儿的人一种真正的激励,去要别人不想要的东西——不是别人想不到要的东西,而是真的不想要的东西。因为有太多人和你竞争,以致改变了你的口味——期待其他人不想要的东西,成了你得到什么的唯一指望。比如,美好如纽约的晴天,摩肩接踵的人潮能把中央公园都给遮住。但在一个刮风下雨的周日凌晨,当没有人想早起或者即便早起也没有人想出门,这时你就可以出门逛逛,享受属于你一个人的街道,感觉很美好。

当我们没有足够的资金去拍那种需要上千次剪接与重拍的故事片时,我尝试简化电影的制作过程,就是我拍的每一寸胶片都会被用上。因为这样更便宜,更简单,更不可思议。于是我们就不会有所谓的胶片残片。到了1969年我们开始剪接电影,但是即便对自己的电影,我依然更爱残片。所有的残片看上去都很棒,都被我小心翼翼地保存着。

在两个领域,我偏离了使用残余物的哲学:(1)我的宠物;(2)我的食物。

我知道我应该去宠物收容所收养一只宠物,但我的这只却是买来的。一切发生得很自然。我看到他,一下就爱上了他,于是我把他买回了家。从这个角度说,我的情感背弃了我的形式。

我还必须承认我不吃剩菜。食物是我最奢侈的享受之一。这方面我把自己惯坏了,因为我的意识不允许我浪费任何东西,即便我自己确实不需要,作为补偿我会打包剩菜带给办公室的人或者给街角的流浪汉。我在食物上如此宠自己,以致我打包的剩菜通常都很豪华——我的发型师家的猫一周至少会吃两次鹅肝酱。我的剩菜经常是大块牛排。因为我经常买大块肉煎来做晚餐,但常常在饭快做好时,我会崩溃,只想吃我最开始想吃的东西——面包和果酱。我通过烹饪蛋白质的过程来哄自己开心,而我真正最想吃的只有糖。至于其他,都是表面文章。你不能带一位公主去吃晚餐,点一块曲奇作为头盘。就算你真正想吃的就是一块曲奇。人们期望你吃富含蛋白质的食物,你满足他们的期望,这样他们就不絮叨了。(如果你执意要点一块曲奇,你就必须使尽浑身解数跟人解释为什么你想吃它以及你的晚餐只吃一块饼干的哲学,这要麻烦很多,所以你点了小羊排并且把你真正想吃的忘到脑后。)