来源:中国美术报网 作者:姚进庄

原标题:西雅图艺术博物馆:富勒与中国收藏

西雅图艺术博物馆(Seattle Art Museum)是一家位于美国华盛顿州西雅图城区中的博物馆,通常简称为SAM。此博物馆设立于1933年6月23日,原建筑属于装饰艺术时期风格,座落于义工公园当中。由西雅图艺术学院的校长理察•富勒(Richard E。 Fuller)和他的母亲玛格丽特•富勒(Margaret MacTavish Fuller)捐出给市政府。

西雅图艺术博物馆主要的收藏在1991年12月移到了城中区,旧的史迹建筑则成立了西雅图亚洲艺术博物馆(Seattle Asian Art Museum。)。自1991起,西雅图艺术博物馆与华盛顿互惠银行(Washington Mutual)合作扩馆,新馆已在2007年5月开幕,扩大70%以上的画廊空间。此外,西雅图艺术博物馆在西雅图海岸码头区设了奥林匹克雕塑公园(Olympic Sculpture),已在2007年1月开幕,入场免费。

截止到2008年6月,西雅图艺术博物馆的藏品已经达到了25000件。馆内共设三层展馆,陈列着来自西雅图本地,美国国内,以及欧洲、大洋洲、非洲和亚洲的展品。另外,还有若干成人、儿童休息区和纪念品商店。这里的陈列品以展示印第安文化为主,最有意思的莫过于各种木制的面具、头饰、图腾、武器、衣服、织物等,统统浸透着一种野性和荒蛮的美。

1929年,底特律艺术博物馆亚洲艺术部主管班杰明·马尔智(Benjamin March,1899-1934)于《美国博物馆的中日艺术》(China and Japan in Our Museums)一书中列出了43所藏有优秀中日艺术品的机构,而西雅图艺术学院(西雅图艺术博物馆的前身)并不位列其中。西雅图艺术学院当时坐落于铁路大亨霍勒斯·亨利(Horace C。 Henry,1844—1928)的私人府邸,算是初具规模。四年后,当迁址志愿者公园的西雅图艺术博物馆向公众开放时,馆内已拥有逾千件中国艺术藏品。

西雅图艺术博物馆

西雅图艺术博物馆西雅图艺术博物馆曾于1935年的年鉴中提及这批藏品的实力:“本馆的中国艺术藏品现已相当全面,未来肯定不再会大规模增添藏品。”然而,馆藏的迅速发展并未止步于此,其速度之快更引来美国业界的关注。二十世纪初西方的著名中国艺术学者喜龙仁(Osvald Sirén,1879 —1966)曾于1951年写道:“西雅图艺术博物馆是一所出色的博物馆。自1939年起,贵馆的改革取得极为瞩目的成果,尤其在中国及日本艺术藏品方面,没有任何美国博物馆能出其右……过去十年间,贵馆把握住其他机构所错失的机遇,这一方面是因为贵馆乃东方艺术的前哨,另一方面是由于贵馆赞助人对藏品水平的执着。”同年,西雅图艺术博物馆永久藏品的手册首次出版。虽然此书涵盖的藏品范围极广,其中包括伊斯兰、日本以及欧洲艺术,但收录其中的中国艺术品数量远远超过来自其他文化的藏品,体现了博物馆在创馆后的首二十年间对中国艺术的高度重视。纽约的艺术史学者彼得·赛兹(Peter Selz)在1962年更评论道:“大都会博物馆的(亚洲)馆藏虽然在规模上超越了西雅图艺术博物馆,却不一定比后者出色。”

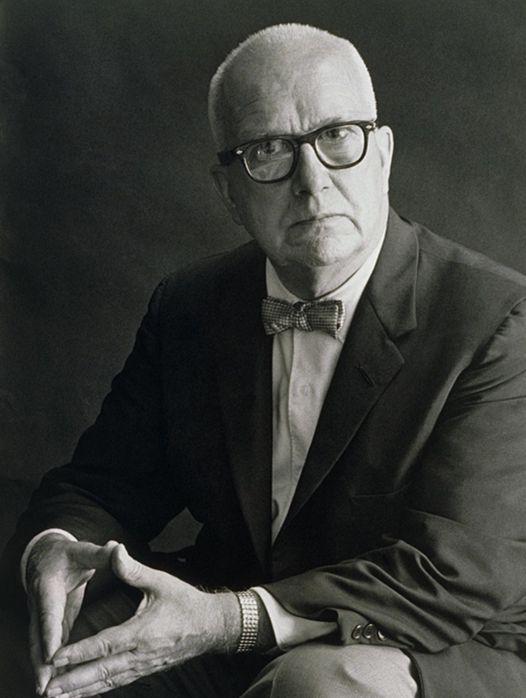

西雅图艺术博物馆创馆馆长 理查德·尤金·富勒

西雅图艺术博物馆创馆馆长 理查德·尤金·富勒西雅图艺术博物馆是如何在这么短的时间内吸纳这么多重要的中国艺术藏品呢?博物馆的创馆馆长理查德·尤金·富勒博士(Richard E。 Fuller, 1897—1976)是馆藏飞速增长的幕后功臣。富勒出生于曼哈顿,1923年起定居西雅图,直至1976年于当地离世。富勒在这所美国一流的博物馆内身兼数职:创始人、馆长、理事会主席以及主要赞助人,身份崇高而特殊。从1933年到1973 年,他带领博物馆走过了四十个春秋,为其确立了异于主流、专攻亚洲艺术的鲜明定位。博物馆的非凡地位充分显示出富勒的自信心,他并不需要那些保守同僚们的认同。

理查德·富勒曾经说过:“收藏的关键在于知晓何谓珍品,并且尽快行动” 。“珍品”是这句话的关键词,反映出富勒购藏罕见艺术品时所具备的勇气,因为获取稀世珍宝的机会与购得赝品的风险同时并存。富勒对珍稀之物的追求,使得西雅图艺术博物馆的藏品与众不同,并且为理解中国的艺术经典提供了独特的视角。在建构馆藏的过程中,富勒并不受永久藏品这个观念所束缚,他善于审时度势,乐意随研究方向的转变将已有馆藏出售,以换取更加重要的艺术品。通过频繁的入藏与转让,富勒试图不断整合西雅图艺术博物馆的馆藏,以期向不谙中国文化和历史的观众展示最具代表性的中国艺术遗产。

在富勒的同代人当中,不乏像朗顿·华尔纳(Langdon Warner,1881—1955)那样的知识分子:他们轻视中国,认为有需要从中国人手中“拯救”中国艺术品。富勒则与这批人相反,他打从内心尊重中国艺术与文化。两者取态上的差异源于他们对中国艺术史有着不同的理解。对富勒来说,中国艺术从来不只是一堆需要悉心保护的物件,也不单是一个以分门别类为研究重心的领域。真正尊重中国的学者和收藏家绝不会认为自己是在“发明中国艺术”,也不会“对中国作东方主义式的解读,视中国为没有内在差异的个体,并且觉得唯有外国人才能理解和描述中国文化的精髓”。由是观之,近年所谓的“北美与欧洲发明了中国艺术”一说,纵然真能成立,也只适用于某类圈子,他们专注“将中国艺术品以不同方法分类,并凭借相关知识定义中国艺术”。从富勒乃至其他收藏家和博物馆馆员的身上,我们看不到这种自以为能给中国艺术带来巨大变革的想法,也未曾听说他们认为自己打破了中国人数千年以来对艺术的诠释,由是“发明”了中国艺术这个概念。对于像富勒那样真正喜爱中国艺术的人而言,他们收藏中国艺术和不断完善自己的藏品,都是为了向中国学习,而不是为了对其施加影响,或是炫耀自己对中国艺术的理解有多么的透彻。

西雅图艺术博物馆 内景

西雅图艺术博物馆 内景学术界对收藏家们具体的收藏活动鲜有研究,其原因有二。首先,获赠优秀藏品的博物馆中,只有极少数拥有捐赠者早年收藏活动的资料。再者,有机会展出或是被赠予博物馆的私人藏品,大多是收藏家经过成年累月才挑选出来的艺术精品,而收藏家于早年购入的平庸之作则往往被人遗忘。正因如此,文博机构或博物馆向公众展出私人藏品时,大都倾向将展览重点放在精选藏品和收藏家的成就上。这些展览不约而同地向大众传递着相似的讯息:伟大的艺术珍藏和收藏家的成功故事。这类展览给予参观者或是图录读者的感觉往往是:收藏并非普通人的嗜好,收藏家不但掌握相关门路,而且会为名下典藏设下清晰的定位。通过展示收藏的微妙以及复杂之处,本书尝试打破以上的既定印象,从而带出收藏品位与环境会随岁月变迁的道理。即使是非主流的艺术品或位处经典之外的艺术品,也会有被购藏、或是被陈列在展厅内的一天。阿部贤次在有关“日常图像”(与高级艺术相对)的重要著作中便对“文本策略”(textual strategy)做出了有力的批评,他认为这种研究艺术史的方式“将人们对艺术的诠释包装得与事实无异”。同样地,我会对理查德·富勒藏品中所谓的高级与低级艺术品进行研究,旨在以调查所得来反驳一些与收藏史有关的成见。

人们常认为收藏家自是眼光独到,以致谈论收藏家的成长或进步都是不尊重的表现——因为这些收藏家非上好佳品不收,而他们在收藏上也从未失手。虽然完美无缺的典藏或许真的存在,但也不能否认收藏家为择优汰劣付出了大量心力。换而言之,要建立成功的典藏,收藏家不但需要拥有艺术方面的知识,还需要对市场有充分的了解。无论收藏家的辛勤付出是否被记录下来、能否供人查阅,我们也会下此结论:即使收藏家天生具备敏锐的眼光,他也应该时刻关注市场的最新走向和艺术品的货源。

最引人入胜的收藏史往往是由那些财力相对有限的收藏家所成就。对于这类收藏家来说,购买精美(而昂贵的)艺术品的风险相对较高,因此他们必须拥有灵活的头脑,运用有限的资金换取最大利益。理查德·富勒正是这样一位眼光独到并且深谙世界市场走向的收藏家。他意志坚定、行事果断、充满智慧,这些素质使他找到最佳人选为他遍寻艺术精品;同时,他对艺术品市场还具有敏锐的洞察力。其他收藏家也许也拥有过创建私人收藏的机遇和动机,但却因为缺乏以上素质而无法与富勒并肩而行。

富勒所藏中国艺术品的来源至少有169 处——其中不但有古董商和私人藏家,甚至还包括一所博物馆,而它们分别来自十个国家中的35个城市。旧金山亚洲艺术博物馆的创始人艾弗里·布伦戴奇(Avery Brundage,1887—1975)曾说:“作为业余收藏家周游世界,我不管走到哪里都是慢了一步。人们总是告诉我富勒博士早就已经来过了。”富勒从大城市的主要古董商大手购入艺术品的同时,也偶尔会从小城市的普通居民那里以极为低廉的价格买到精品。1926年,他便以20美元从加拿大哥伦比亚省维多利亚市的奥布莱恩(W。 O‘ Brien)手中购入一个经典的雍正时期青花瓷盘。此乃当年富勒藏品中售价最低、却又最为重要的其中一件艺术品。在西雅图的时候,富勒有时会与艺术品的物主直接交易,以相宜的价格买入艺术品,例如他曾在1949年以450美元买入商代的青铜爵。更令人拍案叫绝的是,富勒遇上一个瓷盖,而这个瓷盖正好与他在1949年买到的一个耀州瓷碗相配,后者购自卢芹斋。由于富勒眼见加拿大皇家安大略博物馆所藏碗盖的釉色和雕饰都与自己馆里的耀州瓷碗极为相近,便认定两者乃天作之合,继而拿出“六世纪日本(?)鎏金铜剑配件和商代牛首贝雕”与之交换。一件类似的十一世纪碗盖于1987年出土后即被中国政府定为二级文物,可见这件连盖瓷碗是多么的稀有。

虽然这些偶然购得的藏品并不代表富勒藏品的核心部分,但它们展示了富勒丰富的交游经历,而这些经历让他得以去欣赏、比较、学习和购买更多的艺术品以及相衬的配件,从而扩展了馆藏的广度和深度。为了反映富勒对中国艺术品市场的掌握,本研究引用了一种甚少出现在中国艺术史著作的资料:艺术品以往的价格。由于种种原因,艺术品的价格一直被视为敏感资料。人们有这种看法也是情有可原,毕竟一旦脱离实际的历史环境,艺术品的价格的确容易造成人对购藏动机的误判。当然,收藏家的财力高低不应成为他们是否受轻视的理由,而艺术品的优劣也不应取决于其售价。然而,如果有人认为艺术品的价格并非收藏的先决条件之一,那也未免过于天真。收藏家关注艺术品的价格并不一定代表其财力有限,只是价格更加能反映出收藏家目标的轻重主次。如果无法得知收藏家愿意为某类艺术品付出的价格上限,那我们也不可能真正了解这位收藏家的品位,更遑论掌握他在收藏品位上的转变。这个道理尤其适用于收藏家在同一时期购买多种艺术品(玉器、雕塑、瓷器等)的情况。为了深入了解艺术品的流通性和收藏家的抉择,我会将本书涵盖的藏品价格悉数列出。在富勒购入的馆藏当中,中国艺术品的价格从一美元以内到数千美元不等。鉴于差距如此悬殊,我仔细研究了这些藏品的相对价值,并且考虑了价格的高低会否反映出它们在富勒眼中的重要性。

迄今为止,西雅图艺术博物馆拥有将近2500件中国艺术藏品。虽然从博物馆的标准看来,这并不算是一个大数目,但是在过去一百年间,西雅图艺术博物馆所收藏过或曾记录过的中国艺术品数量远超于此。根据记录,未被算为博物馆藏品的艺术品多逾千件——它们部分曾经被登记入册但后被退藏,另一部分则从未被正式纳为馆藏——馆内现藏的中国艺术品皆是去芜存菁后的精品。这么多艺术品被退藏或未被纳为馆藏,意味着富勒积极通过艺术品交易来提升馆藏的水平,而这也提醒了我们唯有不断积极搜寻珍品,才能建构出一流的艺术典藏。除了完善典藏的过程,私人收藏与公共收藏的异同也是研究重点,我们只有从这几点出发,才能在考察富勒典藏长达六十余载的发展历程时,对富勒的收藏活动有较为全面的了解。

西雅图艺术博物馆发展馆藏的过程并非一帆风顺。收藏艺术精品绝非易事,但它只是富勒为了实践远大愿景所选择的一条途径。富勒希望以典藏教化大众,而要实现这个目标,他不仅要了解艺术,还要了解观众。正因如此,在学习和研究理查德·富勒为西雅图艺术博物馆建立中国艺术藏品的过程中,我们一定能获益良多。