来源:故宫博物院院刊

一 引言

根据制作者的不同,明代金银器可分为三类:一类是内府所作,产品有相对明确的制作标准,多表现礼制的庄严、等级的差异;一类是民间产品,它们可以定制,样式较灵活,多体现俗世日常的好尚、潮流的更替;另一类制作于藩王府,数量较少,同时受到内府的限制与民间的影响。三类之中,内府作品水平最高、影响最大,也最能体现明代的主流审美。

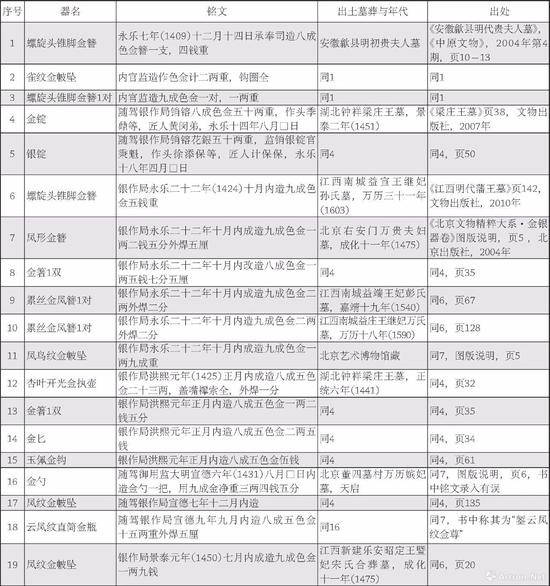

当前,内府所制金银器主要得自墓葬,墓主身份多为皇室或贵戚,有帝后、内嫔、藩王、外戚等,其材质上乘,制作精良,颇具代表性。它们由哪些机构生产?其人员如何配置?制作与使用的时间有何关联?面貌如何?下面的讨论便以这些问题为中心。

二 制作机构与人员配置

明代最重要的金银器制作机构是银作局。《明太祖实录》载:“洪武三十年(1397)秋七月庚戌……置银作局,掌造内府金银器用。”《明史》亦称银作局设立于洪武三十年,但在《大明会典》所记的洪武二十六年颁布的冠服制度中,亲王、亲王妃所用“金册一副、银事件一副、金凤一对、金簪一对”等,已由“银作局办”。因此,银作局的设置时间似乎尚可再议。

检视出土实物,可发现永宣带铭文的作品中,不时有“随驾银作局(”见[附表一]之4、5、16、17、18)字样,这个机构是何时出现?后来为何又消失?它与银作局又有何关联?

根据《明太宗实录》“永乐六年十二月甲申”条:“命礼部铸五军都督府、六部都察院、大理寺、锦衣卫印,凡十四颗,印文并加‘行在’二字。内府尚膳等监、惜薪等司、兵仗等局,凡印十六颗,印文并加‘随驾’二字。”银作局属于内府监局,当加“随驾”二字,改为“随驾银作局”。但鉴于当时还未迁都北京,随驾银作局也可能是从南京原有的银作局分出,随成祖巡狩北京。实物中有永乐十四年八月、永乐十八年四月随驾银作局所熔金银锭(见[附表一]之4、5)可与之互证。永乐十九年正月伊始,正北京为京师,去六部“行在”二字,设在北京的“随驾银作局”应当也省去“随驾”字样,实物可见永乐二十二年与洪熙元年银作局制器(见[附表一]之6至15)。仁宗登基后决意还都南京,洪熙元年三月“命诸司在北京者悉加‘行在’二字”,然而其享国不到一年,未及还都。宣宗继位,虽未还都,但保留了北京的“行在”之称,各监局也常冠以“随驾”二字。当前所见宣德内府金银器的制作机构有“随驾银作局(”见[附表一]之18、19)与“随驾御用监(”见[附表一]之16)。正统六年十一月,英宗确定北京为京师。至此,不再称北京行在,“随驾银作局”也不复再现。由此可知,随驾银作局(以及其他随驾监局)的出现与消逝可能与明初曲折的定都过程有关。

除银作局外,内官监和御用监也是内府金银器较为重要的制作机构。

内官监设立于洪武十七年,早于银作局,洪武二十八年规定内官监“掌成造婚礼奁冠、舄、伞、扇、衾褥、帐幔、仪仗及内官、内使贴黄诸造作,并宫内器用、首饰、食米、上库架阁文书、盐仓、冰窨”。《酌中志》也记录了内官监所掌“十作”中有“婚礼作”,可知内官监参与制作婚礼器用与首饰。镌刻“内官监造”铭文的实物也可与此相证(见[附表一]之2、3)。以〔图一〕螺旋头锥脚金簪为例(见[附表一]之3、6、39),三者造型纹饰并无二致,但〔图一:1〕金簪出自内官监,而〔图一:2、3〕金簪出自银作局。已刊布的带铭文的出土物大部分产自银作局(见[附表一]),这或许与银作局成立后可专司金银器饰打造,分担了内官监的职能有关。

朱元璋早在吴元年九月便设立了御用监,但洪武一朝,其名称几度变更。至宣德元年(1426),改“御用司”为“随驾御用监”,三年于“西上北门之外造御用监作坊”。而其职能,据《明史》,“凡御前所用围屏、床榻诸木器,及紫檀、象牙、乌木、螺甸诸玩器,皆造办之”。虽未明言造办金银器,但实物有证。且依《明实录》记载,正统、成化年间有银匠供役御用监,甚至官至锦衣卫带俸指挥俭事等职。出土物也表明,至晚到万历朝,御用监依然为皇帝、太后制作金银器,只是数量不多,其中最知名的当属万历帝的金药罐(见[附表一]之66)。

〔图一:1〕内官监造螺旋头锥脚金簪 采自杨伯达主编:《中国金银玻璃珐琅器全集·3》页96,河北美术出版社,2004年

〔图一:2〕银作局造螺旋头锥脚金簪 采自扬之水:《奢华之色:宋元明金银器研究》(第二卷)页13,中华书局,2011年

〔图一:3〕银作局造螺旋头锥脚金簪 采自成都金沙遗址博物馆等编:《玉叶金枝》页158,四川人民出版社,2014年

以上三个机构当中,银作局设置最晚,但职能最专。《明史》载“银作局,掌印太监一员,管理、佥书、写字、监工无定员,掌打造金银器饰”。其产量也最大。内府制作的金银器主要有供用器皿、仪仗和冠服首饰三类。金银供用器皿,从当前的出土实物来看,多是银作局所制见[附表一]。金银仪仗由内府成造,洪武间规定凡亲王、王世子“冠服仪仗行内官监造”,“世子并妃、郡王并妃,系初封,该给银造大器一分,于银作局关领”,但之后银作局未必不参与金银仪仗的制作。就冠服首饰而言,内官监、银作局都有制作,但金银事件、金凤、金簪、金坠头等饰品多由银作局负责。再者,从出土实物来看,确实是银作局所制之物占绝大多数(见[附表一])。

银作局不仅职能专一,且工匠分工细致。由《大明会典》可知,起码在嘉靖时期,银作局有13项工种,包括花匠、大器匠、镶嵌匠、抹金匠、金箔匠、磨光匠、镀金匠、银匠、拔丝匠、累丝匠、钉带匠、画匠、裱褙匠。这些匠人应为住坐匠。明代供役工匠,因所属系统不同,有轮班、住坐之分,轮班匠隶工部,住坐匠隶内府内官监。供内府各监局差使的主要是住坐匠。事实上,为保障皇家器用的大需求和高质量,内府自然要选择技艺相对较高而流动性较低的住坐匠。当然,若大兴土木,也有将轮班匠拨调给内府的情况,如嘉靖八年营建仁寿宫,就为银作局每季增调12名工匠。

银作局工匠数量并非固定不变。根据嘉靖十年(1531)清查的结果,存留工匠12255名,其中银作局274名。嘉靖四十年(1561)又一次清查,留存匠官、匠人共17178员名,其中银作局221员名。至隆庆元年(1567),因老弱不堪役又裁至15884员名,其中银作局有匠官23员,军民匠166名,共189员名。

200人左右算不上是大规模制作队伍,如何能满足皇家日益膨胀的需要?实际上,亲王以下的宗亲很难得到内府新制的金银仪仗用器。洪武年间规定“如系旧府先年曾请封世子者,金宝仪仗传用,俱不另给”,“世子并妃、郡王并妃,系初封,该给银造大器一分,于银作局关领,袭封者传用不领”。但后期宗室繁茂,政府难以支给,嘉靖四十四年定“初封郡王及妃,银大器俱令自备,不许请给”。

虽然万历十年又议准“帝孙者,仪仗、房屋、冠服及身后坟价照例全给”,但与明前期相比,后期对宗藩的金银器赏赐是缩紧的,这个情况,可能是与当时内府各监局的生产能力,以及糟糕的财政情况相适应的。此外,明代买办的情况很常见,万历十三年(1585),银作局题称“五公主大婚合用金两、器皿等件,行户部买办”。可以说,原本由银作等监局制作的金银器饰,到了明中后期,很可能由于巨大的财政困难、宗室分封的压力以及金银器市场化等原因,内府已无力全额提供。

三 制作时间与使用时间

器物的制作时间与制作背景息息相关。通过实物铭文、墓葬信息与文献的梳理对照,可以看出以下相关信息。

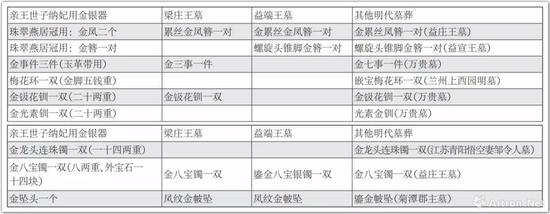

第一,内府金银器的制作时间多围绕皇室成员的册婚。其中金帔坠制作时间与册婚时间最为接近,如,梁庄王继妃纪氏于宣德八年册封,其凤纹金帔坠为宣德七年银作局造([附表一]之17);乐安昭定王妃宋氏于景泰二年册封,其凤纹金帔坠为景泰元年银作局造([附表一]之19);益庄王元妃王氏于正德十年册封为世子妃,其凤纹金帔坠为正德九年银作局造([附表一]之34);益宣王继妃孙氏万历八年六月册封,其珠冠上凤簪亦是“益国内宝所”“万历庚辰(万历八年)五月”造。册婚所颁赐的金银器饰必有定制。目前所见实物中,藩王宗戚等墓出土的累丝金凤簪、螺旋头锥脚金簪〔图一〕,四珠环、梅花环,光素金钏、花金钏、金八宝镯〔图二〕、帔坠,多与《大明会典》所列亲王纳妃首饰相符[表一],这就解释了高等级墓葬中部分金银首饰品类的相近、面貌的相似,也表明了明代女性以嫁奁入葬的习俗。帝后身份尊贵至极,定陵有纪年铭文金器75件,其中17件“庚申年”铭金器很可能因万历驾崩而造;而“辛丑年”铭金银器,它们虽与万历帝后无直接关系,但辛丑年是皇长子及诸皇子冠婚典礼之年,这些金银器极可能因此契机而一同制作。可以说,与冠册婚礼的紧密联系则进一步加重了内造金银器的仪制气息。

〔图二:1〕梁庄王妃金八宝镯 采自梁柱主编:《梁庄王墓·下》彩版143,文物出版社,2007年

〔图二:2〕益庄王妃金八宝镯 采自国家博物馆官方网站

〔图二:3〕益端王妃金八宝镯 采自江西省博物馆等编:《江西明代藩王墓》彩版26,文物出版社,2010年

[表一]亲王纳妃用金银首饰与藩王墓出土物

第二,许多内府制金银器会重复使用。皇室册婚典礼所需金银器数量颇多,并非每件器饰都由当朝制作。有些是“旧物改新”,如梁庄王所用金箸就是由“内改造”而成(见[附表一]之8)。有些是“旧造新用”,如成化、弘治、嘉靖、万历时期墓葬了出土了永乐款金簪(见[附表一]之6、7、9、10),又如备受冷遇的孝靖皇后所用之物中有隆庆朝制品(见[附表一]之45、46),天启年间入葬的妃嫔所用金银器皿带有宣德六年、九年,弘治元年款识(见[附表一]之16、18、22、24)。不少“前朝旧物”的制作时间依然围绕册婚时间,如在多个墓葬中出土的“永乐二十二年十月”铭金簪(见[附表一]之6-10)。永乐二十二年十月(洪熙皇帝)朱高炽继承大统并封建藩王,而封藩王必选贤女为之配‹3›,当时为冠册婚礼大量造作且留用后世也是情理之中。

四 影响作品风貌的重要因素

(一)官样普遍且严格的使用

官方的各种规定对明代器用冠服面貌影响最大,金银器也不例外,且因材质高贵,督之甚严。洪武时期已定衣服冠带等须“如法制作”,皇帝、皇太子、亲王仪仗等亦“依式修造”,永乐七年定“以旧定官民冠服、器皿制度绘为书册,颁示中外诸色工匠,俾知遵守”,嘉靖七年皇帝甚至亲自参与制定了忠静冠服与保和冠服,并以图册颁示礼部、赐诸王府。地方织造绒毼等物也是依照“降来图样”;供用瓷器亦是“定夺样制”、给出样式。这些由朝廷颁布的“法”、“样”,就是所谓“官样”,它们不仅明确规定了器形、纹饰,也暗含着使用法度。

“官样”不仅是保证器物面貌统一的必要条件,更是辨上下明贵贱的直接手段。所以官样不仅被广泛颁行,更被严令遵守。若僭越,会招来杀身之祸。如正统三年,英宗“命都察院出榜,禁江西瓷器窑厂烧造官样青花白地瓷器于各处货卖及馈送官员之家,违者正犯处死,全家谪戍口外”。金银器较瓷器高贵,使用条件更苛刻,凡内府所作必依官样,对其监督也只会更严格,从具体式样到用料,如用金银多少、嵌宝几颗,都有规定,如“梅花环一双,金脚重五钱”、“金八宝鐲一双,八两重、外宝石一十四块”等[表一]。

文献说明了官样普遍而严格的使用,实物则亲证了其深远的影响。首先是品类的限定,上文所举首饰种类已是例证,器皿亦如此。以亲王用“金银供用器皿”为参照,按礼制,用金器11种24件(副),银器8种46件,包括壶瓶、酒注、执壶、盂子、漱盂、台盏、爵、杯、盘、碗、汤鼓、匙、箸等,定陵、梁庄王墓、董四墓村明墓等出土器皿多可与之相互印证。

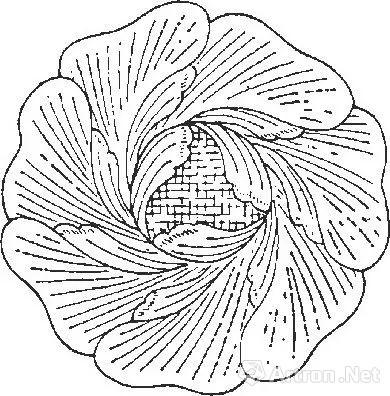

同一品类,造型必定相近,若纹样题材、装饰工艺一致,面貌理应相似甚至相同,如〔图一、图二〕所示金簪、金镯。再如银作局万历九年、十年打造的两件银盆。其一出土于董四墓村万历妃嫔墓,为银鎏金鸾凤纹平沿盆〔图三:1〕,高5.1厘米、口径27.6厘米,盆内底鎏一圈金边,圈内为首尾相衔的一鸾一凤;盆沿为八组二方连续的莲花。此盆底铭“大明万历辛巳年银作局造”,辛巳年为万历九年(1581),此年选淑女备九媛,十年三月册九嫔,这件银盆应当是为册封九嫔而制。其二系孝靖皇后王氏之物〔图三:3〕,高5.5厘米、口径28.4厘米,〔图三:2〕为其纹样摹本,其器形、纹样、构图、装饰工艺、尺寸几乎与前者如出一辙。盆外底镌刻“大明万历壬午年”,此年(1582)六月王氏获封恭妃。《大明会典》规定皇妃仪仗水盆样式为“银质,间抹金,中云凤纹,边香草纹”‹4›,恭妃王氏与“九嫔”所用银盆可能是册封时的仪仗用器。二者相似至此,若无范本,实在无法解说。所以说官样是明代金银器面貌形成的基础。

〔图三:1〕万历嫔妃鎏金鸾凤纹银平沿盆 采自梅宁华等编:《北京文物精粹大系·金银器卷》页123,北京出版社,2003年

〔图三:2〕孝靖皇后鎏金鸾凤纹银平沿盆纹样摹本 采自中国社会科学院考古所等编:《定陵·上》页167,文物出版社,1990年

〔图三:3〕孝靖皇后鎏金鸾凤纹银平沿盆 采自赵凤桐等主编:《定陵出土文物图典》(第二卷),页116,北京美术摄影出版社,2006年

(二)材质先于装饰

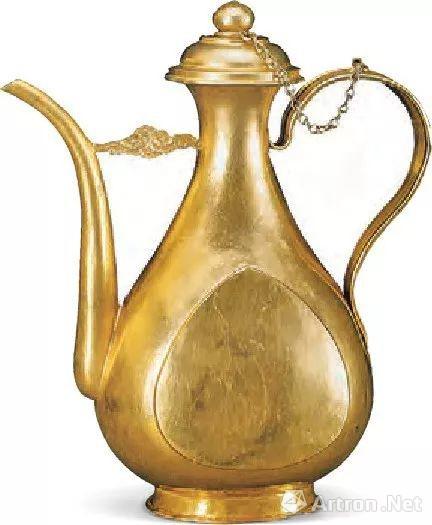

通常,官样强调造型与纹样,但对金银器而言,首先考虑的是材质,然后才是造型与纹样。材质有金银之分,又有成色之别。如宫廷与藩国用物,器类器形大抵相同,材质与装饰才是隆杀所在。以皇帝、太子、亲王仪仗所用部分金银器为例[表二],可知材质是首位,金质高于银质;若同是金器,则看成色高低、纹样贵贱;若同是银器,则先较饰金多少,再比纹样高下。如梁庄王府承奉司所制光素直筒银瓶〔图四:1〕,颈为长圆筒,筒两端各焊一道凸箍;颈下接钵形腹。此银瓶与银作局所制云凤纹直筒金瓶〔图四:2〕器形相同,但二者面貌因材质高低、纹样有无而大不一样。

![[表二]《大明会典》载皇帝、太子、亲王仪仗用金银器](http://n.sinaimg.cn/collect/crawl/719/w550h169/20181207/1XhE-hphsupy3253310.jpg) [表二]《大明会典》载皇帝、太子、亲王仪仗用金银器

[表二]《大明会典》载皇帝、太子、亲王仪仗用金银器 〔图四:1〕

〔图四:1〕光素直筒银瓶

采自前揭《梁庄王墓·下》彩版36

〔图四:2〕

〔图四:2〕云凤纹直筒金瓶

采自李季主编:《明永乐宣德文物特展》页87,紫禁城出版社,2012年

又如万历辛丑年(1601)银作局制三件金漱盂([附表一]之56-58),见〔图五:1、2、3〕,分别系万历帝与孝端、孝靖后之物。漱盂底部皆錾有经管官及工匠姓名,且尺寸、重量差异极小(见图注),足见监督之严格。三者器形相同,皆平底、腹稍鼓、敛口、卷沿。但万历与孝端用物有纹样,且题材与构图皆一致:外壁为云龙戏珠、江崖海水,内底为一升一降云龙戏珠,虽出自不同工匠之手,但风神相通。孝靖皇后所用则为光素,当其时(万历二十九年),其子朱常洛虽被册封为太子,但王氏身份却仅为恭妃。地位不同,故同样器物,只留其“形”而未饰其“纹”,更重要的是其材质为“六成色矿金”,低于帝后所用的“八成”。在实际使用过程中,最高贵的金器常嵌珠宝玉石,如梁庄王所用杏叶金执壶纯素〔图六:1〕,而万历所用则嵌镶珠宝〔图六:2〕。臣僚若得天子盛宠,其获赐金银器物也每每嵌镶珠宝,如宪宗宠妃万氏之弟所用镶宝金执壶;笃信道教的世宗赏赐方士陶仲文镶宝石的水盂、金冠;神宗及太后赐予首辅张居正之母的金镶宝石头面。

〔图五:1〕云龙纹金漱盂 通高5.9厘米、口径14.3厘米,重375克采自前揭《北京文物精粹大系·金银器卷》页133

〔图五:2〕云龙纹金漱盂 通高6厘米、口径14厘米,重373克采自前揭《定陵出土文物图典》(第二卷),页89

〔图五:3〕光素金漱盂 通高5.8厘米,口径13.9厘米,重297克采自前揭《定陵出土文物图典》(第二卷),页98

〔图六:1〕

〔图六:1〕梁庄王杏叶金执壶

采自前揭《明永乐宣德文物特展》页85

〔图六:2〕

〔图六:2〕嵌宝杏叶执壶,《出警入跸图》局部

采自江兆申主编:《故宫藏画大系·十一》,台北“故宫博物院”,1995年

(三)稳定中的变化

明代国祚近三百年,内府金银器风貌稳定如前文所述者可视为一类。但另一些式样与风格的确定则需要一个过程。再者,成熟的式样也并非一成不变,由于帝王喜好的直接干预或是流行风尚的间接渗透,它们随着时代的浪潮而波动。

同一品类风格的确立与变化。如明代王妃郡主等外命妇所用金帔坠,从明初期([附表一]之2)、永乐前期、永乐二十二年([附表一]之11)、宣德七年([附表一]之17)、弘治五年([附表一]之26)、弘治九年([附表一]之32)、嘉靖二十六([附表一]之40)年作品可知(见[表三]):银作局初期所制帔坠造型偏扁平,凤鸟虽为装饰主题,但身形较小,其身形纤瘦婀娜,尾羽修长婉转,周身为祥云环绕,云朵以浅浮雕作,颇生动俏丽,有赵宋遗风;永乐后期至宣德,帔坠鼓腹明显,凤鸟身形变大,姿态更加舒展,祥云数量减少但分布规律,突出主纹的构图已显露,其比例和谐,风格端庄,气度雍容,深具庙堂之美;至弘治时期,凤鸟身首及双翅进一步扩大,几乎占满整个构图,突出主纹的构图已经完全稳定,尾羽短而盘曲,比例失衡,艺术水平大不及永宣;至嘉靖时,凤鸟大而呆滞,工艺更以錾刻代替浅浮雕,整体显得随意而粗糙,风貌与前代作品已悬远。当然,这样的结果虽可归咎于审美,但也需考虑明后期宗室成员不断增多而内府生产力有限的现实。

![[表三]不同时期的帔坠](http://n.sinaimg.cn/collect/crawl/729/w550h179/20181207/MbZo-hphsupy3253460.jpg) [表三]不同时期的帔坠

[表三]不同时期的帔坠同一式样的风貌变化。以银作局制金累丝凤簪为例,凤簪除凤首以金片锤揲作外,其他部位皆以累丝作,金凤脚踏祥云,振翅欲飞,是明代创制的新样式。此式凤簪插戴于珠翠燕居冠上,乃皇帝纳后及皇太子、亲王纳妃的纳徵礼物之一,从明成祖后像中可观其簪戴效果〔图七:1〕。出土物中,梁庄王妃魏氏、益端王妃彭氏〔图七:2〕、益庄王妃万氏所用金凤簪便是此种,后两对簪脚均刻“银作局永乐二十二年十月内造玖成色金贰两外焊贰分”。董四墓村明墓中所出土的一对凤簪〔图七:3〕,样式、大小都与前三者如出一手,但其花丝更加工整且嵌镶红蓝宝石,对比前期作品,后期制作在端庄之中又添热烈富丽。应当是根据前代式样做了调整,故面貌相近却又风神有别。

〔图七:1〕明成祖仁孝文皇后后像局部 采自Craig Clunas, ming:50 years that changed china,p58

〔图七:2〕累丝金凤簪 采自成都金沙遗址博物馆等编:《玉叶金枝》页36,四川人民出版社,2014年

〔图七:3〕嵌宝累丝金凤簪 采自前揭《北京文物精粹大系·金银器卷》页169

较之造型,装饰纹样的变化更灵活,因而使用范围也更广。以旋瓣小花为例,其花心内以小圈作蕊,花心外为一圈螺旋放射状排列花瓣,如〔图八:1〕金簪头(梁庄王墓出土),〔图八:2〕鎏金银杯底(银作局制,定陵出土),〔图八:3〕青花高足杯底(梁庄王墓出土)。由于构图简单且高度图案化,工匠可在此基础上增减变换而得到新的纹样,如〔图八:4〕银镀金粉盒(董四墓村明墓出土),其顶部所錾纹样便是在原纹上增加了一层花瓣;螺旋花还是蝶恋花一个固定花样,只是花心被换成了各色宝石,如〔图八:5〕金镶宝石纽扣(王宣明墓出土)。〔图八:6〕为嵌宝金带饰(定陵出土)背面,螺旋花既是纹样也是结构,美观而实用。将其于其他纹样相结合又得到新的纹样,如〔图八:7〕酱色地螺旋花纹金锦(明大藏经裱封)。由此也可看出同出一源的官样在各个门类的互相借鉴。

〔图八:1〕旋瓣花金簪 梁庄王墓出土 采自前揭《梁庄王墓·下》彩版138

〔图八:1〕旋瓣花金簪 梁庄王墓出土 采自前揭《梁庄王墓·下》彩版138〔图八:2〕鎏金银杯杯底旋瓣花 定陵出土 采自前揭《定陵出土文物图典》(第二卷)页79

〔图八:3〕青花瓷碗心璇瓣花 梁庄王墓出土 采自前揭《梁庄王墓·下》彩版91

〔图八:4〕银镀金花卉纹三节粉盒盒盖璇瓣花 董四墓村明墓出土 采自前揭《北京文物精粹大系·金银器卷》页168

〔图八:5〕金嵌宝钮扣之璇瓣花王宣明墓出土 采自南京博物院编《金色中国》页427,译林出版社,2013年

〔图八:6〕璇瓣花 嵌珠宝金带饰背面 定陵出土 采自前揭《北京文物精粹大系·金银器卷》页156

〔图八:7〕酱色地璇瓣花纹锦 采自杨玲主编:《北京艺术博物馆藏明代大藏经丝绸裱封研究》页221,学苑出版社,2013年

五 小结

1。明代内府金银器的制作机构有御用监、内官监和银作局。御用监设置最早,专门服务皇帝,所制金银器等级最高,但目前所见实物数量少。内官监设立时间稍晚于御用监,职能相当于外廷工部,故制作门类庞杂,其所制金银器饰多属妆奁。银作局设置最晚,职能专一,服务内廷及藩国等,产品类别最丰富,产量最高。相关监局的设立、人员的配置以及分工合作是明内府生产金银器的基础。

2。随驾银作局、随驾御用监等机构的设立与消失与明初曲折的定都过程有关。

3。内府金银器的成批制作多与冠册婚礼有关,由于材质贵重与需求量增加,金银器(尤其是器皿)重复、流转使用的情况不少见。这一定程度上减小了这个品类面貌的丰富性。

4。银作等监局如法生产、依式制造,制作要求多以官样颁行。而政府监管有力、严惩僭越又使官样得以进一步贯彻执行。这些因素共同促成了内府造金银器造型的相对统一和纹样的高度程式化,使其共性鲜明。

5。官样金银器与其他门类的不同之处,体现于材质的细分使用,同一式样可以从“金嵌珠宝”到“银光素”,这种从材质到装饰的递减,既可辨亲亲之杀、明尊贤之等,又在共性鲜明的中确保了各器不同。

6。特定式样的成熟与其风格的稳定需要一定时间,已然成熟的式样随着时代变迁与帝王喜好也会发生变化。总体而言,明代内府金银器体现的是端庄雍容的庙堂之美。

7。纹样设计的灵活——这应是明代整体造作的特点,它在金银器中也有多彩的呈现:个体纹样被确定后,通过适度增减、变形可得到新的同源纹样;或者可与其他纹样组合,使之成为一组纹样中的一部分。当然,这也有利于同一纹样的跨门类使用。

[附表一]明内府带铭金银器一览

![[张燕芬,作者单位:故宫博物院宫廷部]](http://n.sinaimg.cn/collect/crawl/441/w550h691/20181207/X1mX-hprknvt5177164.jpg) [张燕芬,作者单位:故宫博物院宫廷部]

[张燕芬,作者单位:故宫博物院宫廷部]文章来源:《故宮博物院院刊》2018年第3期