来源: 北京画院公众号

面对20世纪的中国画坛,齐白石与李可染是分列于前半叶与后半叶的两座高山,当我们回首、直面这两座高山时,常常看到的仅是山的一面,而一座高山因拥有庞大的基础、多面的支撑才生成了峰顶的巍峨之势。因此,对齐白石与李可染的认识,我们要如古人观察“造化”一样,从山脚到山巅,从山阳到山阴,由多方面去感受方可了解。然而,人们也许太需要“符号化”的诉求,齐白石虽诗书画印、工笔写意、山水花鸟人物无所不能,但多以花鸟名世,李可染则索性被定义为中国山水画大师。其实他们还有多方面的成就,只是被关注得相对较少,因此很多学者常会用“遮蔽”这个词来加以形容,那么被遮蔽的部分是怎样的?如两位大师的水墨人物画作品在他们的艺术以及美术史中是否有被遮蔽的价值,是本文所关心的。笔者有幸在2010年上半年参与了《北京画院藏齐白石全集·人物卷》的编写工作,读到了北京画院收藏的133件齐白石人物画作品及图稿,并在同年12月参与策划了李可染人物画作品展览,得见40余幅来自各方的李可染水墨人物画作品及相关资料。因此本文试图从作品出发,以李可染受到齐白石影响后作品的风格变化为坐标,来比较两者水墨人物画创作的异同,进而揭开两位大师人物画成就被“遮蔽”的一角。

李可染 钟馗 纸本设色

李可染 钟馗 纸本设色纵111.7厘米 横106.7厘米 1935年

李可染水墨人物画发展简述

关于齐白石人物画的内容,笔者在《心画我像——北京画院藏齐白石人物画初议》一文中已有详述,此处就不再重复了。要强调的是谈及李可染的人物画发展脉络比齐白石就复杂得多了。齐白石的艺术历程是单线条的,每一个因即达成一个果。而李可染的人生则整体处于20世纪最为纷繁的时代变迁之中,他所面临最多的是人生与艺术的选择题。总体说来,李可染艺术的前期大致可分为同时发展并行的两条线索:一条是西画的线索,一条是水墨的线索。西画的线索为李可染1929年入西湖国立艺术院,后加入“一八艺社”、入抗战时期的“三厅”画了大量的抗日宣传画,1946年到北平艺专教书,1950年在中央美术学院教水彩课。此脉因不是本文研究的重点,就不多赘述了。水墨人物画的线索是本文的核心,大体可分为三个时期,拜师齐白石之前应视为博采众长的探索期;拜师齐白石之后,视为明确道路后的发展期;经过解放后的历次运动,尤其是“文革”之后应被视为理念清晰的成熟期。

李可染的水墨人物创作始于20世纪30年代初,从现存最早刊于1931年《艺风》中的《关云长》,可以明显地看到林风眠的痕迹。1935年,他到北京参观了故宫博物院,颇有感触,开始从画风上直追梁楷古意洒脱的风格。1937年,作品《钟馗》入选当时的“第二届全国美术展览会”,受到一致好评,应被视为李可染成名的滥觞之作。陆丹文曾撰文赞曰:“这一张画,笔势纵恣,把神话中的钟馗进士的神态,充分表露出来,和梁楷、张大风画风,异曲同工。”这件长宽皆超过1米、近似方构图的作品,只画了侧身张目的半身钟馗,构图饱满,形象惊异,尤其是右手两指的待出之状有如神来之笔,整个画面一气呵成,速度间,生动不失造型的准确,落款“可染写”三字与画作一样帅气,从画面可以看出李可染当年倜傥青年的状态。1943年,李可染应邀任重庆国立美术专科学校中国画讲师,此时他刚好和傅抱石、张大千等艺术家同在四川,在现存的《松林清话》《执扇仕女》《玉蜻蜓》作品中,可以看到其用线更似高古游丝、缠绵而出,提款虽依旧率真,但作品明显比《钟馗》要趋向文雅之气。尤其在《执扇仕女》朦胧的眼神中多少可看到傅抱石的影子。1944年,李可染在重庆举行了个展,这次展览对于李可染具有标志性意义。老舍给予热评,几乎给了他定性的评价:“论画人物,可染兄的作品恐怕要算国内最伟大的一位了”,他不仅对李可染的用线、落墨的主宾控制进行了评述,更强调出“中国画中人物的脸永远是死的,像一块有眉有眼的木板。可染兄却聪明地把西洋漫画中的人物表情法搬运到中国画里来,于是他的人物就会活了”。

李可染 执扇仕女 纸本设色

李可染 执扇仕女 纸本设色纵52厘米 横30厘米 1943年

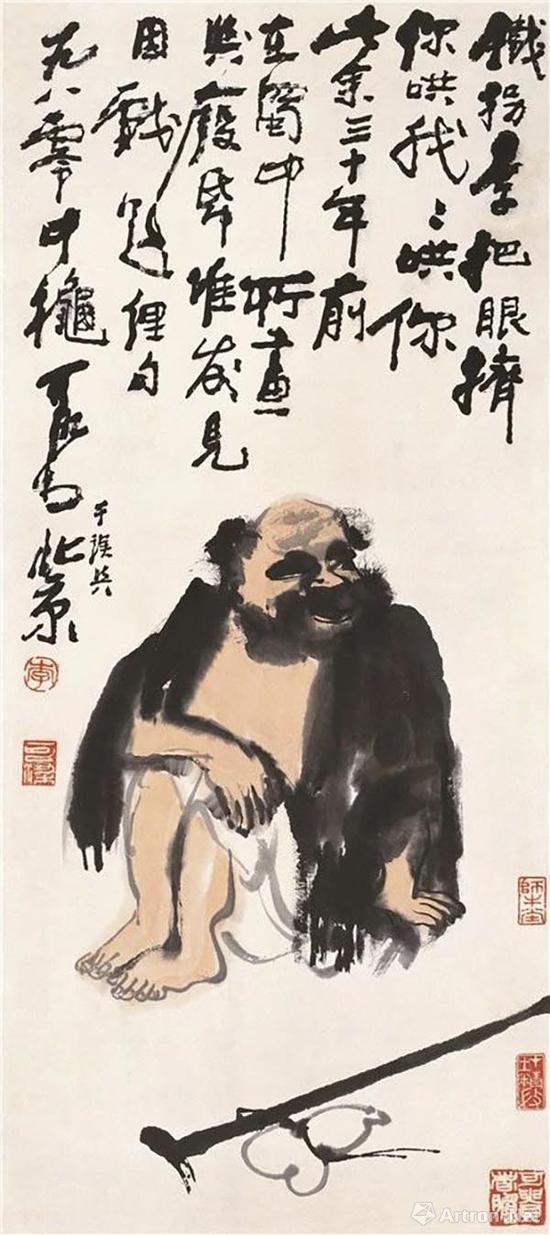

李可染从1944年到1946年,其画风已开始渐变,用笔的古拙之气渐盛。从艺术取向上开始与齐白石接近。有记载称,他于四川在徐悲鸿那里看到多幅齐白石的作品,这种创作方向上的变化,在成为真正的师徒之前,齐白石已经是李可染的心中之师了。作于1945年的《铁拐李》,已表现得非常明显。1946年,在收到杭州与北平两方邀请任教的通知时,李可染因齐白石、黄宾虹皆在北平,而决定北上了。在徐悲鸿的安排下,李可染在北平见到了神交已久的齐白石。1947年春,当李可染带着20张画去拜见齐白石的时候,齐白石从半躺着随意翻看,到坐起来,再到随之站起,赞道:“30年前我看到徐青藤真迹,没想到30年后看到你这个年轻人的画。”随后不久,李可染正式拜齐白石为师。那时,齐白石自署87岁,是这位大师创作最为成熟与旺盛的时期。1947年9月,李可染在北京中山公园举行个展,徐悲鸿为其作序:“徐州李先生可染,尤于绘画上,独标新韵,徐天池之放浪纵横于木石群卉间者,李君悉置诸人物之上,其趣洋溢,不可一世,笔歌墨舞,遂罕先例,假以时日,其成就诚未可限量。”这不应仅仅看作是一种对李可染的鼓励,更应视为徐悲鸿颇有前瞻的预见。从李可染入室到齐白石去世整整十年,李可染的感触颇多,他说:“我在齐老师家跟他学画十年,主要学他的创作态度与笔墨功夫。齐白石的创作态度非常严肃,从来不肯信笔涂抹,作画笔力雄健,气势逼人,为我们这一代人不可及。齐老师在我眼前好像是一座艺术的高山。”从拜师开始,对齐白石画风的进一步领悟,李可染作品变化的方向性日渐明确,作画更从才华的彰显外露走向理性的分析与沉着的探讨。李小可回忆:“一次父亲拿着画让老人批评指点,老人看了画沉静一会儿,说:‘我一生特别喜欢草书,尤其是徐青藤潇洒的字和画,可我现在还在写楷书……’老人婉约地指出父亲作品快与轻的毛病。”这或许就是李可染作品,尤其是晚年从书法到线条日渐趋于“积点成线”、用笔缓慢与下笔沉着的原因吧。

1949年以后,李可染反映现实人物,带有太多文人画的痕迹,因此不太主流,与红光亮之间的距离过大。如他的《街头卖唱图》,表现中华人民共和国成立前卖艺人的音瑟之状是合适的,而《老汉活到八十八》《翻身农民学文化》《领得土地证》,作品虽也生动,但无论从色彩还是人物的造型都显得与时代不能合拍,加之受到了某些质疑,所以这一时期李可染人物画开始减少。据李可染夫人邹佩珠回忆,以上问题是李可染决定转型的重要原因之一。然而,对时代的跟随李可染自有其法,他选择了老舍说的比较难的山水作为突破口,而非人物。因此,李可染随后的人物画更多化为自娱的笔墨了。

1949年后,中国画一度被边缘化,李可染在中央美术学院只能教授勾勒、水彩。1951年在新年画运动中创作的《工农模范北海游园大会》,是从未画过年画的李可染所做的一次尝试性实验。其中的人物没有任何李可染个人风格,虽获得了1952年文化部创作三等奖,也就此为止,再无涉足。进入20世纪50年代后,李可染将热情注入在写生基础上的山水画创作之中,人物画相对较少,山水画中的点景人物,虽体量小、用笔简到不能再简,但依然生动,哪怕是写生,人物的排布造型都一丝不苟,生动异常。直到“文革”后的80年代,李可染人物画的创作才又多起来,但题材相对固定,笔法则更加纯熟了,与他的书法、山水画一同进入了老辣的成熟期。

齐白石曾有一句名言:“学我者生,似我者死”。李可染可以说是“学”的最成功的范例。从人生经历上,齐白石和李可染可以说大相径庭,在人物画的取向上却相对一致,尤其是李可染遵从老师的基本脉络进行了人物画的进一步探索,并将在书法上的所得明确地注入了他的晚年绘画之中。

李可染 铁拐李 纸本设色

李可染 铁拐李 纸本设色纵82厘米 横37厘米 1945年

李可染与齐白石水墨人物画作品的比较

对于艺术家经历的剖析只能作为分析其作品的佐证,而作品本身是说明问题的实证,因此下文将从李可染的作品出发与齐白石的同类题材来作比较,从而探讨两位大师水墨人物画的异同。

《搔背图》是李可染作于1947年,拜齐白石为师不久的作品。此图不仅在李可染的年表,就是在齐白石的年表也位列其中。画面描绘的是一小童开心地为一老者(或许是小童的父亲)抓痒,老者裸露上身,一眼睁一眼闭,面容表情之态近于变形,正是被抓痒时而抓到、时而抓不到的窘态。无怪齐白石会欣然题云:“搔上痒在下,搔下痒在上,汝不爱其亲,谁为关痛痒。”齐白石为其题跋恐怕还有一个原因,就是《搔背图》这一题材也是齐白石喜画的内容,甚至可以猜想李可染是看到齐白石的《搔背图》后,根据自己的领悟做了新的阐释与创造。

齐白石 钟馗搔背图 纸本设色

齐白石 钟馗搔背图 纸本设色纵67.4厘米 横34.4厘米 1930年

北京画院就藏有齐白石名为《搔背图》及《钟馗搔背图》的作品多件。齐白石的《搔背图》应嬗变于八大山人的一老者自搔其背的作品。在齐白石笔下,从一幅老者《搔背图》到钟馗自搔背图再到小鬼为钟馗搔背图一路变化而来,可以看出齐白石对这一题材不仅情有独钟,更下了不少功夫。最终演变到《钟馗搔背图》时,画面从一人变为二鬼,小鬼伏在钟馗背后给他搔痒,因总是搔不到痒处,钟馗胡须飞起,急不可耐。齐白石题诗云:不在下偏搔下,不在上偏搔上。汝在皮毛外,焉能知我痛痒。因此,可以想见当齐白石看到这幅现实版的《搔背图》应该是又惊又喜。钟馗与小鬼变成了邻家的父子,其所表达的深意虽不同,但生动程度应该超越了齐白石的《搔背图》。因此,这幅“可染戏画”与“白石老人戏题”的作品,应被视为两人合作的精品。李可染在作品中非常强调动静关系的对比,这件《搔背图》在一老一少的右下方多了一只安然卧着闭目养神的小猫儿,旁边发生的一切自与它无关,此桩对比更现出了情趣。这或许与李可染于中国戏曲的爱好有关,从而他能很好地仿佛在不经意间建构一种具有戏剧感的画面效果。

李可染 卖唱图 纸本设色

李可染 卖唱图 纸本设色纵68厘米 横46厘米 1949年

这种戏剧感的方法也运用于同在1947年创作的《牧牛图》中。《牧牛图》这一题材从1941年,李可染重庆时期开始创作,伴随了他一生。甚至晚年将画室题为“师牛堂”,可见其对此画题的钟爱,本文仅举一例说明。此幅描绘的是一牛安然地卧在地上,一牧牛少年手托鸟笼,噘着小嘴儿在与鸟儿对语,观画者几可闻声。其动静的结合以及用笔的轻松、造型的准确,堪称完美。面对此画齐白石再不就事论事,而题道:“心思手作不愧乾嘉,闲以后继起高手。”从这幅作品的题跋,可见齐白石对李可染的肯定与期待。这一画题齐白石也曾画过,如一牧童躺在牛背上放风筝,就是一幅生动的儿时乡野的回忆,但齐白石只是偶尔为之,而李可染可以说将“牧牛”题材塑造成了一种类型,在其一生的创作中占有非常重要的地位。

李可染 醉归图 纸本设色

李可染 醉归图 纸本设色纵95厘米 横34.5厘米 1947年

李可染的《醉归图》是对传统题材的延续。如明代张鹏曾画《渊明醉归》,李可染此作品从人物形态上可说是与张鹏的这幅画基本相同,都画了一小童搀扶一酒醉蹒跚的老者回家的情境。只是在李可染那里减去了背景,题曰:“看来春欲尽,拼却醉如泥。”在李可染笔下小童回望那关切的眼神,老者因醉松弛的衣袍、闭目侧向一边的脑袋,其对微妙细节的把握自然远盛于张鹏了。而画中人物生动的表情、幽默的情趣、厚重而疏朗的笔墨,却是齐白石的风格。齐白石也有一幅源于八大山人本的“醉归”题材作品。只是人物形象不是四分之三的侧面,而是全侧面,醉者已不是醉眼蒙眬,而是烂醉如泥由小童背负而返。齐白石题:“扶醉人归,影斜桑柘。寄萍堂上老人制,用朱雪个本一笑。”观者见此画、此跋,的确足以一笑了。遗憾的是现存世八大山人的人物画非常少,无以比较,甚为可惜。

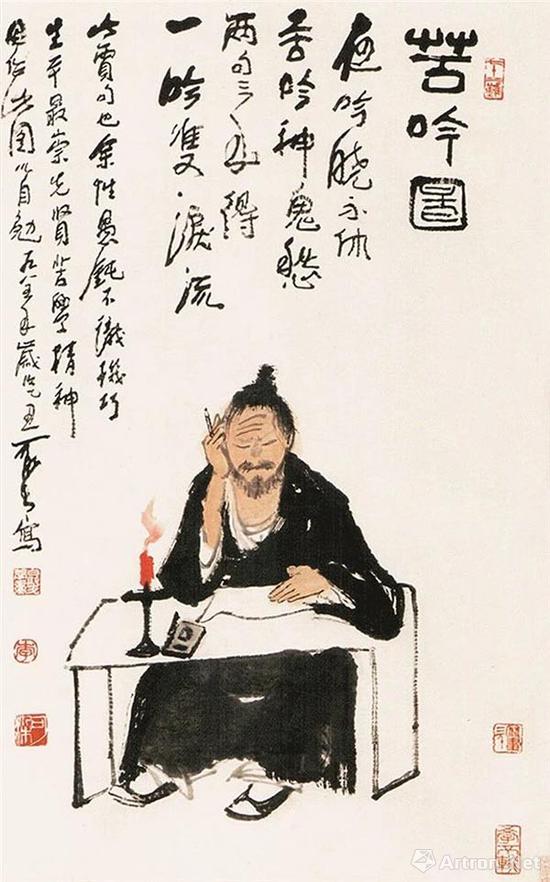

李可染 苦吟图 纸本设色

李可染 苦吟图 纸本设色纵69厘米 横46厘米 无年款

李可染晚年画了多幅《苦吟图》,从现在可以寻到的四幅作品中,可以看出李可染对此画和贾岛一样在反反复复地推敲改变。这四幅画的人物造型基本上是一致的,都是一长衫文人坐于书桌之前,右手夹笔托腮,在那里冥思苦想。道具很简单,皆是一桌、一纸、一墨、一烛,不同之处是人物的动作有俯视于纸的,有平视静思的,有仰头冥想的,有闭目沉吟的。腿的处理有跷着二郎腿的,有平放的,有双腿侧靠的。如果能将这几幅作品连起来,可谓是一部活灵活现的动画片。李可染在此作品中题跋大多是:“夜吟晓不休,苦吟神鬼愁。两句三年得,一吟双泪流。余性愚钝,不识机巧,生平尊崇先贤苦学精神,因作此图自勉。”但有一幅《苦吟图》的长跋中记述了创作《苦吟图》的特殊经历:“六二年曾作此图自勉,不意在十年浩劫竟遭诬陷,今日得重见天日,重作此图志感。”此图用印则是“七十二难”“峰高无坦途”“白发学童”,可谓李可染日日创作的真实写照。齐白石曾多次画《大涤子作画图》《石涛作画图》,造型基本有两种,一是画“大涤子”背面,一是画侧面,皆为执笔落墨于纸,道具仅一桌一砚台,人物形态安详。齐白石虽也是一位极其勤奋的艺术家,但在他的作品中常见的是一种苦中作乐的游戏心态,而李可染则太多研究中的“真苦”,甚至在《布袋和尚图》中都渗透出一种笑中的苦涩。如果说《苦吟图》是从正面表达自己的心境,而《笑和尚图》则从反面呈现自己的状态。李可染称自己为“苦学派”倒是非常准确的。

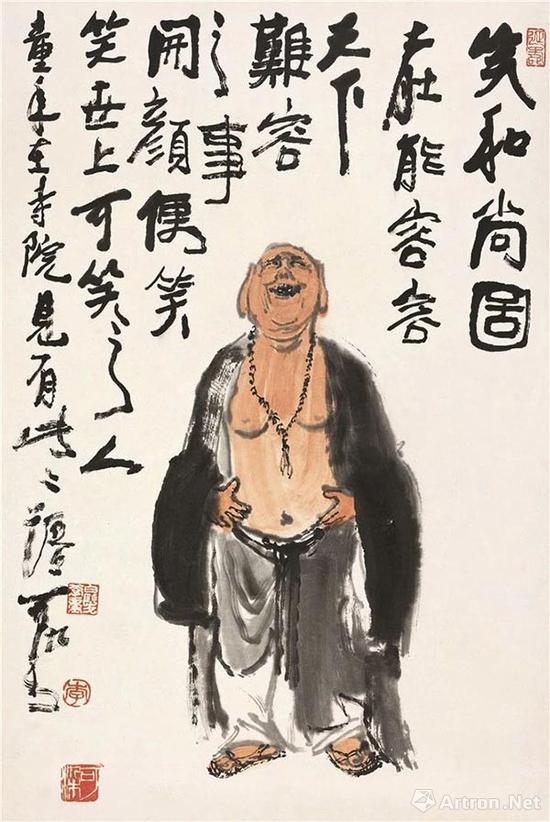

李可染 布袋和尚图 纸本设色

李可染 布袋和尚图 纸本设色《笑和尚图》是李可染晚年除《苦吟图》外常画的一个题材,而齐白石画得较少。现藏于荣宝斋的《罗汉图》应为齐白石的早期作品,十分生涩,因此没有太多可比之处。李可染的《笑和尚图》都会题“行也布袋,坐也布袋,放下布袋,何等自在。”早年创作的《布袋和尚图》与晚年作品却大不相同。那布袋和尚虽侧身负重、闭目苦思状,但笔是轻松的,和尚样子苦但心是简单的。晚年画的笑和尚仰天大笑,布袋仿佛一点都不重,但心仿佛是累的。王鲁湘在评论《布袋和尚图》时写道:“本性幽默诙谐的李可染由于肩负中国画革新的历史使命,数十年负重前行,从来不敢稍有懈怠。从20世纪50年代开始……每次都梦到自己在爬山,爬到高处就掉下来,人从梦中惊醒,心脏狂跳不已……他晚年常画布袋和尚,还画牧童息足看青山,说明他真的很累了。”因此画“放下”其实是“放不下”。这一点与齐白石真是大不同了。齐白石没有李可染那么崇高的追求与严格的自律,也没有那么多的负累。齐白石70岁写诗说:“先生自笑年七十,挑尽铜山应息肩”,提醒自己不要为金钱所累。如《歇歇》也是齐白石常画的题材。画上的老者抱成一团,闭目养神,好不自在。所以如果简单地从个人的快乐指数上比,李可染的简单快乐要比齐白石少很多。

李可染 笑和尚图 纸本设色

李可染 笑和尚图 纸本设色纵69厘米 横46厘米 1983年

齐白石与李可染以艺术关照世界的方法是不同的。齐白石用的是放大镜,在微观中发现世界,李可染用的是望远镜,从宏观的视角探求世界。齐白石自得于在一方土、一池水的变化中体会万物的规律,李可染则要在方寸间纳入山川大河。因此,性格不同,画自不同。虽都勤奋,但愉快的画画与“苦学”是有分别的。面对一个题目,哪怕是一个主题创作的题目,齐白石都可以睁着清澈的眼睛,拿着自己的武器去面对,更多的是本性的抒发,他是这样想的,他就这样画,跋就这样题,“直抒胸臆”这四字在齐白石那里就不是什么问题,好与不好是自然的结果。而李可染所顾及的就要多得多了,他要为“祖国山川立传”,到其晚年依旧是富有非常强的责任感,要建构艺术与人生、社会价值的关系。究其原因除他们艺术方式的差异之外,与其社会身份导致的追求差异是有关系的。齐白石更多的是一位单纯的、有自我实现精神的职业画家,而李可染则要将艺术与国家、民族这些概念进行链接,具有知识分子明确的人生诉求。

李可染 钟馗送妹图 纸本设色

李可染 钟馗送妹图 纸本设色纵69厘米 横43厘米 1962年

最后,还想补充两点:齐白石、李可染水墨人物画与西画的关系以及与自我的关系。齐白石早年的擦笔画训练,成为他西画造型能力的佐证,而这点在他的水墨人物画中几乎没有任何清晰的表达。倒是他因木匠出身,故而对人物形体的空间认识在其人物画创作的厚重感、体量感方面得以彰显。西画素描造型的影响,在李可染的水墨人物画的表现上更是看不清的。他西学的造型能力被巧妙地隐藏在笔墨之中,而不同于“蒋徐体系”那样外露,在表面看几乎不留痕迹,这是李可染的高明之处。光影的效果在他的人物创作中常常有朦胧的体现,尤其是钟馗的面部,常出现一种隐约的逆光效果,早期的宣传画里这种效果也有非常明确的表达。这是否与他在山水画创作中喜画逆光效果有所关联。齐白石和李可染的人物画作品中常常出现自画像的成分,因为面对快乐、苦痛,这些既有精神又涉及肉体的感受,选择画自己应是最为直接的表达。齐白石画老翁皆是秃头长须,尤以《老当益壮图》《人骂我我也骂人》某些具有自传性的作品最为突显。李可染的人物脸多圆,尤其是鼻头,无论是酣睡的老者,还是嫁妹的钟馗,甚至苦吟的诗人都是一律的圆头儿大鼻。正应了那句话:“画人其实在画己。”甚至从画面还可感受到一个湘潭人与一个徐州人的性格差异,哪怕在表达幽默、表现小小的自嘲,齐白石的简单、爽直与李可染的缜密、多思都被融入笔墨之中了。

20世纪是中国社会动荡、转换的一百年。中国人物画的所谓“复兴”,总体上看更多的是因为社会的变迁所至。齐白石和李可染的人物画在这个大潮的边缘,是更为个人化的创作。因此,从人物画作品研究的角度恐怕更容易触摸到艺术家内心的真实状态,甚至能隐约体悟到齐白石、李可染作为艺术家,最后能卓有成就,不仅有其创作之道,更有其生存之道。

中国画讲究传承基础上的出新,远溯梁楷,经青藤、八大、吴昌硕,当所有的能量至齐白石得到迸发后,李可染可谓齐白石艺术继承与发展的典范。对于两者的比较,其实是在寻找其发展中的差异与差异中的价值。

作者为北京画院副院长