陈粟裕

新疆和田市古称于阗,为丝绸之路南道上的重要一站,也是西域大乘佛法兴盛之地。由于气候的变化,大量遗迹留存在沙漠之中,19世纪末期吸引了大量西方探险家来此挖掘。新中国成立之后,经考古学家的保护、发掘,大量遗址得以重新呈现,考古和美术研究也得以顺利进行,特别是大量唐代遗址的出土。于阗唐代佛教美术的繁华以及背后蕴含的丰富历史文化内涵,为时人重视。

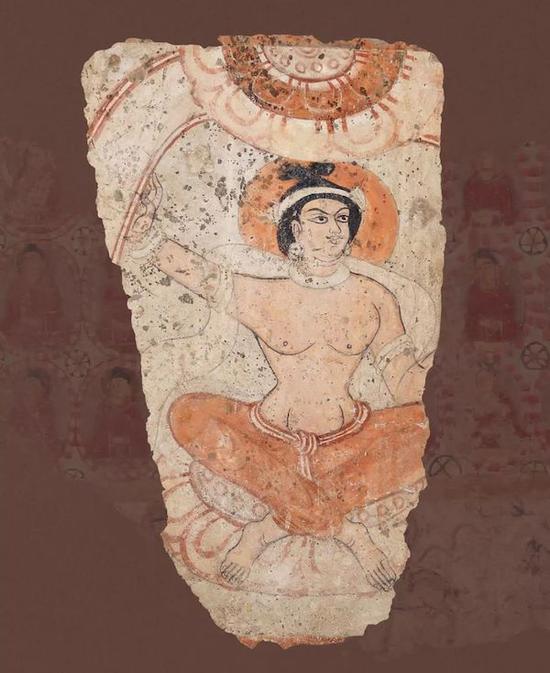

千手千眼观音像壁画残片 唐代 达玛沟喀拉墩1号遗址出土 策勒县达玛沟佛教遗址博物馆藏

考察与发掘

新疆维吾尔自治区和田市,位于塔克拉玛干大沙漠南部边缘。自汉武帝时,张骞开通西域以来,这片丰饶的土地就出现在汉地民众的视野之中。此地古称于阗,唐时玄奘在《大唐西域记》中称为“瞿萨旦那”。作为丝绸之路南道上的重要一站,自汉代以来,大大小小的遗迹都深藏于黄沙之中。

对于阗本土文物、图像的考察研究,与19世纪末国外探险家对于西域的探险、对文物的掠夺是紧密相联的。1893年法国人杜特义·德·兰斯(Dutreuil de Rhins)、费·格勒纳尔(F·Grenard)的考察团在西域探险时经过和田,在约特干等地收集了一批陶俑、陶器等文物带回欧洲展出,引起了时人对和田的注意。

千佛和骑者像壁画 唐代 达玛沟托普鲁克墩2号遗址出土 策勒县达玛沟佛教遗址博物馆藏

佛像面相丰满,表情各异,脸向右侧,目光朝右向着右旋礼拜的信徒。壁画下方绘有一支马队,骑者有头光,带冠,披帛,唇下留八字髭,身着铁红或孔雀绿色长衣,束腰带,左手持缰绳,右手托钵于胸前,前方绘黑色飞鸟。8世纪以来这种骑马人物在于阗佛教遗址中较为常见。

此后随着对西域探索的兴起,和田也成为各位探险家光顾的对象。1896年,瑞典探险家斯文·赫定(Sven Hedin)在他第二次对西域的考察中,深入到和田沙漠腹地挖掘了著名的丹丹乌里克遗址、喀拉墩遗址。作为和田遗址最早进行探索、挖掘的西方探险家,斯文·赫定对两处遗迹的位置、水文状况的记载,成为此后探险家、考古学家前来探索的重要依据。

此后,大量探险家随着斯文·赫定的足迹来到和田,最为重要的当属英国的斯坦因(Marc Aurel Stein)。1900至1930年间,他四次到中国新疆及河西地区考察,抢走大量文物的同时将自己四次探险的经历、考古报告汇集成书。其中《古代和田》一书“以近百万字的篇幅和300多幅图片及地图,详细介绍了斯坦因第一次到中国西部,即塔克拉玛干沙漠考古探险的全过程”。在对和田的考古调查中,斯坦因将达玛沟一带遗址进行了大规模系统的挖掘,包括热瓦克佛寺、丹丹乌里克、雅艾勒克、巴拉瓦斯特等,为世人所震惊。在其出版的考古报告中附有部分文物照片与平面示意图,为研究提供了大量第一手资料。但是斯坦因对遗迹的肆意破坏、对文物的疯狂掠夺却充分展现了其强盗行径。

泥塑彩绘佛头像 唐代 达玛沟托普鲁克墩2号遗址出土 策勒县达玛沟佛教遗址博物馆藏

此文物保存相对完好,仅两耳缺损。弯眉,高鼻,小嘴。前后排螺髻的卷曲程度并不规律,极富变化。体现了于阗佛教艺术讲求韵律、富于变化的特征。发掘达玛沟托普鲁克墩2号遗址的过程中,在附近的沙丘里发现了这把三弦琵琶。其面板光滑平整,背部呈拱形,琴头、箱体、覆手尚存,琴头上装置弦轴的六个小孔位置精确、大小统一,但弦轴已丢失。

斯坦因活跃在西域期间,还有一些规模较大探险队组织对西域进行了考察,如日本由大谷光瑞、渡边哲信等人组成的大谷探险队于1902至1914年间三次考察了西域及河西地区。他们的考察偏重于探险,对于遗址并没有进行系统的挖掘,只是注重文物的劫夺。之后,大量和田出土的文物被带回日本,伪满政权覆灭后,其中一部分留存于东北,现藏于旅顺博物馆。

晋代舞伎图壁画 策勒县达玛沟佛教遗址博物馆藏

为策勒县公安局追缴文物。是达玛沟东部区域被盗佛寺中出土的犍陀罗风格伎乐天神像。

德国人勒柯克(Albert von Le Coq)带领的德国第三次吐鲁番考察队于1905至1907年间在新疆考察时曾进入和田考察,所得文物被德国为柏林民俗学博物馆收藏。1927年4月成立的“中瑞联合西北科学考察团”在徐炳昶和斯文·赫定的带领下于1927至1935年对内蒙古、甘肃、新疆等西北地区进行了包括地质学、历史学、考古学在内的多学科考察,取得了丰硕的成果。考察团员多为各个领域的精英力量,我国考古学家黄文弼、瑞典考古学家伯格曼(Folke Bergmann)都参与其中。随着对于大量遗址的清理和初步发掘,考察团在考古上面取得了非常卓越的成绩。1929年他们来到和田,考察团按照和田的河流、水文对沙漠中的遗迹进行调查,黄文弼在其著作《塔里木盆地考古记》中详细地记载了对“和阗北沙碛中的遗迹”、“达摩戈一带古址”、“克里雅河及喀拉墩”等遗址的考察状况。发表了当时对买里克阿瓦提佛寺遗址、喀拉墩遗址等的挖掘报告,并附上部分文物图片。

晋代舞伎图壁画 策勒县达玛沟佛教遗址博物馆藏

壁画以铁红色为主,人物线条优美刚劲,柔韧舒展,极具于阗佛教绘画的特征。

除了以上著名探险家、大型考察队外,还有大量西方探险者和文物贩子先后将和田列为新疆探险的重点对象,在这里进行文物收集和考古调查活动。如1903年美国人克罗斯比(O。 T。 Crosby)、亨廷顿(E。 Huntington);1907年芬兰人曼涅尔海姆(C。 G。 E。 Mannerheim),1914至1915年俄国人奥登堡(S。 F 。Oldenburg)、1928年德国人特灵克勒(E。 Trinkler)、德·特拉(H。 de Terra),1934至1938年德国人费尔希纳(W。 Filchner)等等。国外探险家们所劫掠的文物分藏于伦敦、不来梅、纽约、圣彼得堡等地的博物馆。

这些发生在十九世纪末、二十世纪初探险家的活动导致了和田遗迹发掘的混乱和文物的大量外流。此外在经济利益的驱使下,还有大量不知名的文物贩子来到和田擅自进行挖掘,并走私贩卖。直至建国前,和田的各个遗址已是满目疮痍。

研究与保护

建国以后,国家文物局、新疆自治区文管所、和田博物馆等单位先后组织了多次文物普查,并对多处遗址进行抢救性挖掘。其中较为重要的有1979年对洛浦县买力克阿瓦提汉代遗址的发掘,并且清理出小佛像、坐佛像(残)、石膏质壁画残片等早期佛教艺术遗物。以及自1988年始,中日联合尼雅遗址考察活动在民丰县的尼雅遗址进行了长达9年的科学考察,中日双方专家清理民居、佛寺等遗址,获得了大量文物与文书。其中包括“五星出东方利中国”等重要丝帛文物,考察结果以两卷的《中日共同尼雅遗迹学术调查报告书》呈现在世人面前。还有1993年由新疆文物考古所与法国科学研究中心315研究所合作,对克里雅河流域的喀拉墩遗址和圆沙遗址进行了长达三年考察。清理了喀拉墩遗址的一座佛塔和两座小佛寺,并在克里雅河下游塔克拉玛干沙漠腹地发现了汉代以前的墓葬群。发掘出3~4世纪的佛寺遗址,出土了数片石膏质、绘有交脚、跏趺坐佛像的壁画。

1995年10月,中日尼雅遗址学术考察队成员在新疆和田地区民丰县尼雅遗址一处古墓中发现一张织锦,上边织有八个汉隶文字:“五星出东方利中国。”经研究是汉代蜀地织锦护臂,为国家一级文物,被誉为20世纪中国考古学最伟大的发现之一。

此外在2006年,中国社会科学院考古研究所新疆考古队对喀拉墩61号、62号佛寺进行了重新挖掘,发现了绘制于6~7世纪罕见的多臂菩萨壁画残片及金银器。2002年,“中日共同丹丹乌里克遗址学术研究项目”由新疆文物局、新疆文物考古研究所与日本佛教大学尼雅遗址学术研究机构共同主持,先后4次深入到丹丹乌里克遗址进行科学考察,在对佛寺壁画进行保护的同时采集了钱币、陶器等文物,集合考察成果及相关研究于2009年出版了《丹丹乌里克遗址——中日共同考察研究报告》,为丹丹乌里克最新的研究成果。2002年时还开始了对策勒县达玛沟佛寺遗址的发掘。分别于2002年、2010年对托普鲁克墩一号、二号、三号佛寺进行考古挖掘,先后出土了大量壁画、塑像、擦擦等佛教文物。综合壁画风格与所出文物来看,遗址年代当在6~9世纪。

棕地黄色花卉狩猎纹锦(上图) 唐-宋 策勒县达玛沟佛教遗址博物馆藏 “鼠王传说”木板画(下图),出土于丹丹乌里克遗址。

为策勒县公安局追缴回的珍贵文物之一。其纹样左右对称,中间为莲花,两侧有脚踩莲花的童子及拉弓的骑者,上方有鸟的翅膀和双足,表明其纹样中应还有祥鸟图案(上图)。“鼠王传说”木板画,出土于丹丹乌里克遗址。画中央是一个鼠头半身人像,头戴皇冠,背部有椭圆形光环,坐在两个侍者中间(下图)。

通过对建国后和田重点遗迹考古发掘的梳理中,可以发现,对于文物遗迹的政策是保护性、抢救性挖掘,这完全不同于西方列强的强取豪夺,而是出于对遗迹、文物保护的目的。而较为重大的科研考察中也有国外科考团参与,这种联合考察一方面培养了自身的考古、科研力量,另一方面也使得和田考古、研究趋于国际化。

在重新收集、系统清理考古遗迹的同时,和田市在1979年成立了和田地区文物管理所,作为收藏、管理文物的所在。1995年在新疆维吾尔自治区政府、和田市政府的支持下和田市博物馆于2005年正式开馆,成为和田地区文物保护、研究的重要机构。

汉装行列供养人壁画残片 唐代 达玛沟托普鲁克墩3号遗址出土 策勒县达玛沟佛教遗址博物馆藏

壁画中所绘供养人头像为中原汉人装束,头戴黑色幞头,身穿铁红地黑色团花图案圆领服饰,双手合掌于胸前。其眼睛细长,鼻梁稍低,鼻头圆润,面相扁平。下方另有一供养人的幞头,但面目已不可辨。

尽管和田地区的考古建设、文物保护已经颇具规模,但是和田地区的民间盗掘迄今仍有发生。由于和田地区文物保护资金、人员的匮乏使得当地的文物保护亦面临着非常大的困境。2010年,对达玛沟一带的考古挖掘工作正在筹备,文物犯罪分子即闻风而动,在达玛沟附近的沙漠深处大肆盗掘,所获的珍贵壁画以非常低廉的价格售出。2011年在当地公安部门的配合下,三千余件被盗文物得以追回,但更多的壁画可能被转卖或在盗掘过程中已被破坏,让人痛心疾首。对于和田文物与艺术,我们需要研究,但更多的是要大力保护。

出土于托普鲁克墩周边地区的于阗文题记壁画残片,现收藏于策勒县达玛沟佛教遗址博物馆

和田唐代佛教遗迹

从现存遗迹来看,和田地区的众多遗址主要分布于几条大河流域和古道附近,其中根据出土的文书以及学者们对遗址的考古分析、判断,属于唐代的佛教遗迹主要有几个。一是达玛沟水系的丹丹乌里克遗址。瑞典探险家斯文·赫定首先发现了这里,并在此进行了简单的发掘,临摹了佛寺上的千佛壁画。1900年斯坦因的到来则开启了丹丹乌里克考古与研究的大门,他系统地发掘了古城中的遗迹,包括八座佛寺,将大量佛像、经典、文书带回英国。2002年,“中日共同丹丹乌里克遗址学术研究项目”启动,考古学家和学者们在斯坦因的挖掘之上重新、系统地进行清理。在挖掘过程中发现、揭取了佛寺壁画等重要考古资料。

思惟菩萨头像壁画 唐代 达玛沟托普鲁克墩2号遗址出土 策勒县达玛沟佛教遗址博物馆藏

画中人像头戴花鬘冠,缯巾后垂,长发披肩,蛋圆脸,额间有白毫,鼻梁挺拔,双目微闭。脸部微侧,但方向相反,皆目视下方呈思维之状。色彩以赭色为主,线条优美流畅,具有于阗佛教绘画的主要特征。

此地的宗教绘画主要有壁画、木板画两种形式,壁画多为千佛图像、单身立佛像、多面多臂神灵像、骑马人物、供养人等。木板画则分为横式、竖式两种,横式主要为故事画,重要的诸如“蚕种东传”和“鼠王传说”故事画等皆出土于丹丹乌里克。还有达玛沟水系的喀达里克遗址,依然是斯坦因在此处遗迹进行了系统的发掘。此地寺院的年代与丹丹乌里克相近,从遗址中清理出的唐代钱币也能证明这一点。出土文物有壁画、泥塑、梵文及古吐蕃文文书、彩绘木板画残片等。壁画的题材主要有千佛、位于寺院墙下部的供养人坐像,此外还发现了毗卢遮那佛壁画。对于此地壁画、木板画的研究主要是英国学者威廉姆斯夫人(J·Williams)在其博士论文“The Iconography of Khotanese Painting”中对画面中的尊像进行了身份的辨析,现辨明身份的约有20余幅。

轮王说法图壁画 唐代 达玛沟托普鲁克墩2号遗址出土 策勒县达玛沟佛教遗址博物馆藏

画中人物身披散花纹袈裟,配项圈,有头光和身光。黑发披肩,束髻,弯眉,高鼻,有眼袋,八字胡。坐于台上,右手置右膝之上,左手前伸,似在说法。三身披着袈裟的人物跪于其面前,仿佛在聆听其说法。头光白色,身光依次为孔雀绿、褐色和赭色。线条细腻流畅,人物生动。

此外,位于喀达里克附近的达玛沟水系的巴拉瓦斯特遗址,同样由斯坦因进行考古挖掘而获得大量佛像碎片、丝绸、木简等物,其中包括采用晕染手法绘制的菩萨壁画。1928年德国人特灵克勒也探访了此处。所出文物主要保存在大英博物馆、印度新德里博物馆和德国不莱梅海外博物馆。德国学者格洛普(G· Gropp)在“Archäologisches Funde aus Khotan,Chinesisch-Ostturkestan”一书中发表了藏于不莱梅海外博物馆的162片壁画,其中相当一部分出自巴拉瓦斯特遗址。此地壁画题材非常丰富,主要包括多臂神灵、毗沙门天王、毗卢遮那佛、单身佛像或菩萨像。

另外于2000年由牧羊人发现的达玛沟水系托普鲁克墩遗址,截止于2011年在此共挖掘出佛寺遗址三个,其中2、3号佛寺遗址的年代明确判断为唐代,出土的壁画题材主要有说法图、千佛、多臂神、骑马人物等,而在对3号佛寺的清理中还发现了唐装供养人像以及吐蕃人像。此外还有部分木板画,题材为罕见的千眼佛、白衣神像。

毗沙门天王壁画 唐代 达玛沟托普鲁克墩1号遗址出土 策勒县达玛沟佛教遗址博物馆藏

画中人物正面而立,头戴珠髻花冠,缯巾后垂,颈有项圈,耳佩,弯眉,直鼻,深眼窝,眼睛细长。领口和胸襟上有绿白相间的卷草纹边饰。有头光和身光,三圈头光分别为孔雀绿、赭色和白色。线条柔韧优美,用笔流畅。

安迪尔河畔的安得悦古城,在1901年2月,斯坦因带着雇工来到此处进行了连续5天的挖掘,几乎清理了城中的所有建筑。在古城中心的寺院中发现了大量婆罗迷文、汉文、吐蕃文的文书以及塑像、壁画残片。处最为重要的发现是庙宇内殿西北角发现有唐朝官员的题记,内容为“口元七年记⋯⋯至建闻其兵马使及四镇大蕃⋯⋯和大蕃官太常卿秦嘉兴归本道”。据考证,为贞元七年(791)所题,这为我们提供了确切的吐蕃占领于阗的时间。现所出文物均藏于大英博物馆及和田博物馆。1989年和田文管所清理了墨玉县的库木拉巴特遗址的三处佛寺遗址和一处墓葬群,发现了寺院中的壁画残片。此处采集的文物较多,石膏佛像和装饰残块多有彩色装饰。壁画题材有千佛、弥勒佛、动物、供养人像等等。所出文物多藏于和田博物馆内。

巴拉瓦斯特遗址出土的菩萨壁画残片

从现有对于阗唐代寺院遗址的发掘收获来看,绘画作品主要有壁画与木板画两种,题材多以尊像为主。虽然大量图像为残片,但是还是能够通过现存残迹发现:壁画基本上与寺院的结构相配置,如寺院顶部及墙壁绘制千佛,壁面绘制佛陀尊像,在壁面下部绘制供养人像。有代表性的有毗卢遮那佛、毗沙门天王、骑马人物、地神、供养人以及一些可能是密教或是祆教的多臂神灵,还有较为大型的说法图的发现。

随着近些年和田考古的深入、西方探险家笔记、资料的公布,使得位于丝绸之路南道上的佛国于阗遗迹能够从黄沙中重现昔日的光彩,也让更多的观者和学者从这些精妙的雕塑、壁画中领悟到13世纪前西域佛教艺术的辉煌。

(作者系中国社会科学院世界宗教研究所博士后 原刊于《美术文献》 供图支持 / 上海博物馆)