苏立文:抛开理论直面20世纪中国艺术

2013年08月26日 10:12 东方早报

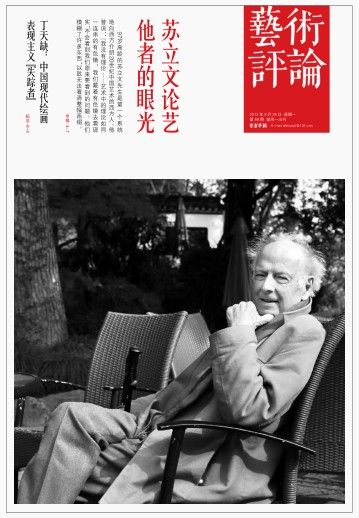

封面用图:2010年11月24日,苏立文于杭州。(王若冰 摄)

封面用图:2010年11月24日,苏立文于杭州。(王若冰 摄)

2013年8月15日,苏立文在上海 高征 图

2013年8月15日,苏立文在上海 高征 图

徐悲鸿《自画像》(1931年)

徐悲鸿《自画像》(1931年)

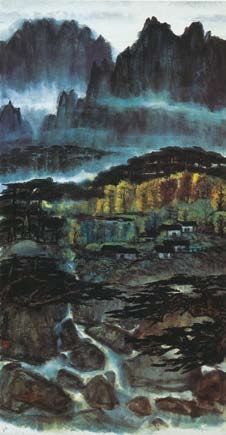

林风眠作品《风景》(1980年代)

林风眠作品《风景》(1980年代) 缪嘉蕙作品《牡丹花束》(约1900-1905年)

缪嘉蕙作品《牡丹花束》(约1900-1905年) 张弦作品《观画的美女》(1935年)

张弦作品《观画的美女》(1935年)97岁高龄的苏立文先生是20世纪第一个系统地向西方介绍中国艺术的西方人。他因为偶然的机会来到中国,也因偶然的机会接触中国艺术,两个偶然造就了这位杰出的中国艺术史家。他曾说:“我没有理论……艺术中的理论如同一连串的有色镜,我们戴着有色镜去看现实,不会看到我们原来要看到的问题。他们模糊了许多东西,以致无法看清整幅画卷。”

牛津大学荣休院士迈克尔·苏立文是20世纪第一个系统地向西方世界介绍中国现代美术的西方人,被称为“20世纪美术领域的马可·波罗”,他与20世纪中国美术的关系,构成了20世纪美术历史的一个重要篇章。

8月15日,97岁高龄的艺术史大家迈克尔·苏立文次来到上海,在上海世纪出版集团与嘉源海艺术中心主办的“文景艺文志”活动中,与华东师范大学中文系教授陈子善[微博]、中华艺术宫副馆长李磊进行了对话。

苏立文:

上世纪80年代

是中国艺术界的新开端

尽管今年夏天上海非常热,我却很高兴能回到上海。我是在1940年,73年以前首次来到中国,那时候我非常年轻,才20岁出头。后来在1973年的时候,我再次回到过上海,那正是“文革”时期,所有有关文化方面的活动都停止了,上海一度变成一个死寂的城市,而今天再到上海,看到有这么多的文化活动,上海成了这么兴盛的一个大的城市,我非常高兴。

我来讲一讲我对中国文化和艺术方面的一些感想。现在对中国艺术的界定已经不能够用什么是国画,什么不是国画来界定了。对中国艺术这个问题,自从1940年开始,就已经开始不断地讨论,对如何界定中国艺术也不断有争论。在1940年的时候,我记得当时画家庞薰琹在重庆向某画展的委员会提供了一幅画,是他自己的作品,画展委员会却不能够决定这幅画应该放在国画还是放在西画的分类里面,讨论了很久。现在,我觉得这个问题已经不是那么重要。我认为什么是中国画呢?就是中国画家画的画,中国艺术家创作的作品,那就应该是中国艺术。

我在1940年到达中国的时候,什么中国艺术都没有看到,完全没有。那个时候我在贵阳为红十字会开卡车,援助中国抗战,运输药品到重庆,那个时候我没有接触到艺术。我在1942年从贵阳转到成都,在成都的一个博物馆工作,在那里我和我的太太吴环女士结婚,吴环女士成为我终身的伴侣,我和吴环女士是在1941年的时候认识,她老家在厦门,是来支援抗战的大学生,我们在红十字会认识,1942年在成都结婚,一直到2003年她在牛津过世。她是一个科学家,学习细菌学,那在当时是很有前景的一个学科,但是我当时对中国艺术非常感兴趣,为了支持我对中国艺术的研究,她就放弃了自己的科学生涯,竭尽她所有的力量帮助我,因为她,我才认识了那些中国的画家、艺术家,他们都是当时从重庆、上海还有其他的很多地方到成都来避难的,我的太太帮助我和中国艺术家结识,并替我打开了了解中国艺术的一扇大门。

在成都我第一次认识了中国艺术家,特别是那些到内地来避难的艺术家,这些艺术家里有吴作人、丁聪、刘开渠、庞薰琹等。庞薰琹是我一生最亲密的朋友,他给了我很多的帮助。在1942年我认识这些艺术家的时候,西化和中化的争论比较少,主要是因为处在战争时期,避难的艺术家在内地突然经历到很多以前没有经历过的新的世界,他们就不再争论西化和中化的问题,而是对他们新的生活经历,特别是生存的问题尤其关注,其中也涉及很多生活上的琐事,这些事情占用了他们很多的精力。从那个时候到现在的70多年来,中国的艺术发生了那么多的运动和变化,很难把这些变化概括起来,用一个比较一般性的词汇或概念来解释。

我们在抗战后的中国艺术创作中看见了一些非常精彩的艺术作品,比如说黄宾虹和傅抱石的作品都非常的优美。我们也经历了1979年“文革”刚结束时的那个时期,自那时候起至今,艺术创作经历了很多挫折。上世纪80年代是艺术最激动人心、最有创造力的时期,那时候,此前对艺术创作的屏障、阻碍和封闭都刚刚被打开,艺术家们看到了新的、完全不同的世界。旧的被打破,新的又刚刚来到,这种情况最能激发艺术家创造力和生命力,所以有很多精彩的、有意思的作品被创造出来。

我在1980年到北京访问的时候,见到我的艺术家朋友庞薰琹,当时他说了一句话给我印象非常深刻,他说“不要用我们现在做的行动来评判我们,我们做的一切都刚刚开始”。自从他说过这个话以后,中国艺术界就发生了很大的变化,很多新的先锋派的艺术,还有很多探索性的艺术不断在出现。在上世纪80年代,中国艺术界确实打开了一扇新的大门,是艺术界的新开端。

但是上世纪80年代过去的时候,很不幸的是,中国艺术界又进入了一个商业化的时期,艺术界的商业化元素对艺术造成很大的影响,我感觉,中国艺术界又产生了很多对自我重复的东西,不断地重复,失去了自己创作的方向和道路。但是我也很高兴地看到,有很多艺术家并没有被艺术界的商业化元素影响,他们仍然坚持自己的道路,按照自己的艺术方式不断地创作,他们有极大的活力、精力和创造力。

以上说的仅仅是我作为一个中国之外的外国人,被大家称作是不懂行的外行的一些粗浅的看法。我们这些不懂行的人被中国人称作外国佬,我们对中国的艺术、中国的文化和中国的博物馆的收藏,有很强烈的兴趣。在欧洲和日本的博物馆里收藏有大量的中国艺术品,收藏得非常详尽,数量也比较多,但是在中国的博物馆里有没有收藏西方艺术品呢?好像我没有怎么看到。在中国,好像没有什么对非中国艺术品的收藏。

李磊(中华艺术宫副馆长):

应根据自己真实所见

提出判断

很久以前,在我学画画的时候,我就知道苏立文这个名字,一直是仰望着,在今天之前,没有见到过苏立文教授,但是有两件事情在我的记忆里特别的深刻。

一件事是吴冠中先生跟我多次谈起他在伦敦大英博物馆举办的展览,那个展览规模并不大,但是却是他一生当中特别珍视的一个展览,这个展览即是苏立文先生组织策划的,也是帮助实施的。

第二件事情是有一张肖像,画的是苏立文先生,画这张画的老先生原来是中央美术学院[微博]的一位教授,那张画永远印在我的记忆里,画得太好的。那张画,画家送给了苏立文先生作为纪念。可见艺术家和苏立文先生之间的关系是非常密切的,非常的深。

刚才苏立文教授说到现代西方国家的博物馆有很好的中国艺术的收藏,而我们中国目前还没有西方艺术品的收藏,确实是这样,我觉得因为中国从明朝以后就开始锁国,一直以泱泱大国而自居,并不很重视西方的文化走向,当然对西方的艺术更不谈了。在国势衰落以后就没有这个机会。实际上,我知道目前很多中国的收藏家和有一定经济实力的文化爱好者是在收藏西方艺术的,当然还不能形成一个很系统、很庞大的收藏,我相信今天差不多二三十岁的朋友到四五十岁的时候,一定有这个能力,也有这个热情去收藏很多西方的艺术。这里又引申出一个问题,就是我们怎么看东方和西方的艺术?

三十多年前,当1978年中国开始向西方打开大门的时候,我们所面临的是一种非常痴狂的吸纳,饥不择食的吸纳,那时候我对所有能够看到的书籍,能够接触到的观点,都去吸纳。经过十几二十年之后,就开始有意识地选择,呼应苏立文教授的一个观点,他说你在艺术判断,在写评论的时候,不一定要提一句现成的理论,你应该多根据自己的观察,根据自己真实所见的东西提出你的判断。他在几十年观察中国文化、美术发展过程,包括今天我们特别跟大家提出的《20世纪中国艺术和艺术家》,可以发现他的一个自学精神,他是真正把自己投入到这个社会和所有真实发生的事件当中去吸取资料,他有田野考古式的精神,归纳起来形成判断。当然这个判断不一定完全符合我们每一个人的观点,他也是一家之言,但是他的这种精神以及他基本的准确性是毫无疑问的,也不能简单地说他是一个西方人的观点,我觉得他总体上是一个客观的观点。

再过五十年,我们怎么看东方文化和西方文化?我觉得,那时候地域差异会越来越小,更多的会是个体的差异。所以,可能再过一段时间,我们不会过于强调东方和西方,因为东方和西方是由于经济的原因,由于信息交流的原因,由于空间的原因所造成的这种落差,导致我们会去强调东方和西方的差异性。但是随着我们信息技术的发达,交流变得更迅捷,这种时空的差异会缩小,相反个体的差异会显得更加重要,我觉得下一个阶段,我们可能更多地要去观察一个个体艺术家或者个体文化,观察他基于个人的经验所创作的艺术作品、提出的感受是不是能够感动大家,而不会过于注意它是发生在伦敦还是发生在上海。

陈子善(华东师范大学教授):

两个偶然造就了苏立文

苏立文先生是20世纪第一个系统地向西方介绍中国艺术的西方人,这个话比较拗一点,关键是在于“第一个系统地”。我个人认为,难能可贵的就在于这个“系统”和“第一个”,这个“系统”的证明就是他所著的《20世纪中国艺术和艺术家》。苏立文自己讲他是因为一个偶然的机会来到中国,我可以再往前推一下、走一步,即他也是因为一个偶然的机会接触了中国的艺术,这两个偶然造就了这样一位非常杰出的西方的研究中国艺术的艺术史家。

像我们这样的年龄,应该尊苏先生为父辈的,我人生的大部分也是在20世纪,所以实际上苏先生的这本书,从时间这个维度来看的话,写的是我们过去或者我们经历过的很多事情,这个是非常有趣的一件事,就是从美术的角度来讨论这个问题。

所以我对这本书有几个说法,一个是这62万字上下两册的大书,苏先生几乎用毕生的精力来完成。第二,这是一个几乎是全景式的对中国20世纪的美术的发展做一个梳理,他不仅一直从晚清讲到1990年代初,基本上一百年左右的时间,在中国大地上,随着政治的变化,社会的变化,翻天覆地的巨大变化,给艺术带来了什么样的变化,产生了哪些新的问题,各种各样的艺术家怎么样试图来解答这些问题,他都有很好的阐释,这是一本对20世纪全景式描绘的讨论的一本书。我读过不少我们国内的学者写的关于中国20世纪艺术史或者更早的艺术史的著作,当然他们有各自的特点,但是相比之下,我觉得苏先生的特色更加鲜明,更生动有趣,文笔非常的活泼,没有那种说教,或者没有那种刻板的说教,或者过分强调理论故作高深。我看到一段介绍,这是对西方读者介绍中国艺术的书,我想这个介绍并不完全,实际上不仅是对西方读者,也是对我们中国读者介绍中国艺术的书,为什么?因为它能够吸引我,能够把我带入到他所描写的世界中去,他所分析的那个世界中去。当然了这是一本作者用激情、用心灵写出来的书,刚才录像里面苏先生在回答中国的青年画家提问的时候,问面对那么大的社会艺术的变化,现代化的时代,从事艺术创作的人该怎么走,苏先生告诫他们,“你们不要迷信理论,不要为外界这种五光十色所迷惑,你们要忠实于自己的心灵,要用激情来创作。”苏先生首先做到了,他这本书就是来拥抱中国艺术,拥抱中国艺术家,他跟那么多的中国艺术家有很密切的交往,互相之间共同探讨,共同交流,这种友谊的建立并不是很容易的。由于东西方文化的种种差距、隔阂,并不是非常容易。

对我个人来讲,苏先生写这本书,里面很多场景,很多描述,让我感到非常亲切。

苏先生有个章节专门讨论刘海粟——我们中国20世纪绘画史上有三个既能够画国画又能够画油画的画家,一个是徐悲鸿,一个是刘海粟,一个是林风眠。(我们现在所在的地方)往前走,就在这条马路上,走几步,过重庆南路,再走一点,就是刘海粟的故居,1940年代他就一直生活在这里,在这里创造,在这里倒霉,又在这里平反,这个非常有意思。这一代跟艺术的关系非常密切,当时的中国画家多用写生和油画来表现当时上海最高雅的公园,会给我带来这样的一些联想。苏立文先生还谈到齐白石,大家可能对齐白石非常熟悉,苏先生用很短的篇幅来概括齐白石艺术的特点,我看了很多专家学者写齐白石,中国的,他们也有自己的特点,但是我还是喜欢苏先生的观点——齐白石少量的山水画是他最富原创性的作品。这么一句话,这么一个判断了不起,也许我没有看到,我们这里的很多评论家都强调他画的那些虾,那些虫,那些鸟,但是苏先生认为,相比之下,最有原创性的是他少量的山水画,山水画不多。当然苏先生也认为,齐白石以极富神韵、色彩强烈的花、鸟、虾、螃蟹、蛙以及葡萄和葫芦,酒壶和菊花反复使用的题材著称于世,他的构图通常更为简洁,他的空间感更为自由和开放,他的画浮现得很舒畅,这个翻译得也很好,我觉得苏先生这个分析和判断很精确,特别是齐白石的画,如果你没有这样的感悟的话,不能做出这样的判断,虽然没有几句话。

1970年代初我在北京拜访一位齐白石先生的女弟子,是刻图章的,我跟她聊天,我说“你是怎么跟他学画的”,她说:“他从来不教我们,只是把一张画给我,你回去临摹。”我说:“你有很多齐白石的画?”她说是,“就在我床底下,你要不要看?”我说要看,她在床底下拿出一个篮子,盖一个花布,里面一厚叠齐白石的画。这是我第一次近距离接触齐白石的原著,还有好几个北京名画家的作品,一大堆。

苏先生的书中有很多生动的细节,一般写艺术史的大概不会这样去处理,顾不到这样生动的细节,他们要搞好理论,要长篇大论,要阐述他们自己的观点,苏先生不是这样,苏先生非常从容,通过一些生动的细节,来启发我们,来发表他自己对这些问题的看法。他讨论吴昌硕,吴昌硕这个画家对日本的影响特别大,日本人特别喜欢他的画,他就举了一个例子,等于讲了一个小故事。1927年蒋介石接管上海以后,比较混乱,吴昌硕就带着他的学生王,也是后来著名的画家一起到杭州避难,有一天他们到西泠印社去,看到很多人对着一个铜像在磕头,他们很奇怪,又不是庙,他跑去一看非常吃惊,这个铜像就是吴昌硕自己,这是日本的一个雕塑家出于对他的崇拜,雕了一个铜像放在西泠印社。用这样生动的过程来写,比笼统抽象地讲吴昌硕受日本人的崇拜要好得多。我又想到大概十年前,有一个朋友给我介绍,他说“你要不要吴昌硕的画”,他说他自己没有,但是当时在上海工作的日本某个株式会社的一个日本高级白领有一幅画要出让,问我要不要去看一下,不买没有关系,去看一下。那是1960年代这位日本白领的父亲在荣宝斋买的,很漂亮很大的一幅画,一谈价钱,我吓一跳,转身就走。所以我马上就想到,这个跟书中讲的日本人特别崇拜吴昌硕,因为日本人1960年代在荣宝斋就买吴昌硕的画,别的画不买,都可以联系起来。这样生动的细节在这本书里面非常多,读这个书很有趣,不但学到了很多中国艺术史发展的规律性的东西,而且增长了很多知识。

这里还有一点我必须要谈到,苏先生在讨论中国美术史的时候,他注意到了文学的因素,文学跟艺术的结合,这可能也是我们自己的一些艺术史的著作所欠缺的,注意到了新月派的很多作家跟美术的密切关系,因为他们之间有很多互通的地方,特别他用一个多章节来专门讨论鲁迅,很多讲中国国画史的,讲版画史的,当然版画史方面对鲁迅是无法回避的,但是讲到其他的,把他跟文学结合起来讨论,我看到的不多,很少,苏先生这里不断地引用,作为一个非常重要的参照,非常精彩。

还有一个情节,我看到差点笑出来,一个留法的画家一心在画室里画画,约定了哪一天结婚了,结果那天他忘记了,还在画室里画画,等到他想起来赶到结婚的地方,人全部走光了,婚没有结成,从此也不再结婚。这个非常有意思。

还要谈到的就是徐悲鸿,苏先生对徐悲鸿的评价我认为相当的准确,我看到我们内地很多徐悲鸿的学生,学生的学生,对祖师爷崇拜得不得了,很少有批评,我认为这是不正常的,再伟大的人也可以批评的。苏先生说:在相对短暂的生涯中,徐悲鸿从清末一个国画家到一位沙龙油画家,再到新政权模范艺术家的路程,他是一个有原则的理想主义者和浪漫主义者。应该肯定的是,徐悲鸿在艺术的技巧上为学生们树立了典范,人们应该这样认为,尽管他的革新对中西对话有帮助,但是他不是第一流的艺术家,因为他缺乏刘海粟和林风眠那样的热情和虔诚。下面这句话的判断就很有意思,“他的作品几乎仅仅居于合格而已”,尤其是苏先生对徐悲鸿拘泥于现实主义,而对印象派、象征性的画家大加批评,我觉得徐悲鸿在这个上面是有历史教训的。徐悲鸿当年对塞尚、马蒂斯这些画家不以为然,写了一篇文章叫《惑》,另一个姓徐的,我们文学界的徐志摩看了这篇文章以后也写了一篇针锋相对,我也“惑”,为什么?因为你这样的迷惑我也很疑惑,这是不对的,你怎么会产生这样的疑惑?你还在法国留学,你学到了什么呢?所以这个是非常有意思的,这个苏先生这篇文章里也简要提到了。

我又联想到1949年上海解放以后,(程)先生,他是张大千的学生,对徐悲鸿执弟子礼,他研究徐志摩,徐悲鸿教育了(程),说“你在搞什么,都什么时候了,你还在研究徐志摩,你太不合时宜了,你应该研究鲁迅了”。他在回忆录里写,幸好当时没有听徐先生的话。所以我个人的体会,读苏先生这本书会引起我很多亲切感,引起我很多联想,跟苏先生对话,这是非常有意思的事情。苏先生在北京有个演讲,演讲到最后他的一段感想,2005年的一段感想,今天对我们仍然有启发:

“我没有理论,我怀着最深的信念相信,如果是在人文学科中,而不是在精确的科学中,理论原理即是真相,甚至可能是发现真相的障碍,他们无法被检验,艺术中的理论如同一连串的有色镜,我们戴着有色镜去看现实,不会看到我们原来要看到的问题。他们模糊了许多东西,以致无法看轻整幅画卷。我没有理论,再次强调我没有理论,并且强烈地建议年轻的艺术史家们坚定地让理论待在它自己的底盘,仅将它作为帮助理解艺术史概念的一个援手。你们可能会问,什么是你进行研究的动机?我只能说,我的动机是一种强烈的求知欲,对理解的渴望,以及尽我所能去做的那样拥有未知的尝试。”——苏先生这段话应该作为我们的座右铭。■