专业的读者可以从原作中看出“纸墨相发”的质感。书法作品虽然是一种“平面艺术”,但并非没有质感——纸本身的质感、纸墨接触时的质感等,这些都无法通过平面的印刷来呈现。现场观看原作时的一些出其不意的角度是再高清晰度的印刷品也无法复制的,也往往是我们从书法作品的原作中发现问题的关键。

对于书坛来说,2019年无疑是“颜真卿年”。2018年底江苏人民出版社引进翻译的美国汉学家倪雅梅(Amy McNair)的海外中国书法史研究名著《中正之笔——颜真卿书法与宋代文人政治》所引起的讨论在书法界方兴未艾,2019年1月,由日本国立东京博物馆主办的“颜真卿:超越王羲之的名笔”大展开幕,又吸引了国内外众多书法爱好者的目光。平心而论,如果单纯是一次书法界的展览还并不会引起圈外公众的关注,但围绕展览中的核心展品——收藏于台北故宫博物院的镇馆之宝《祭侄文稿》究竟是否该“飘洋过海”借出海外巡展等话题,似乎让“颜真卿”成了社会焦点。近年来,围绕一位书法界名人的专题展览所引起的社会轰动效应,记忆中还没有哪一次能够和眼下的颜真卿相提并论。不过对于书法界而言,显然更关注的是颜真卿本身。

颜真卿所生活的唐代是中日文化交流的鼎盛时期,作为唐代书法杰出代表的颜真卿自然早已为东人所知悉。众所周知,中日两国书法史在源头处本来是合一的,但隋唐之后两国各自走出了不同的发展道路。就王羲之和颜真卿两位中国书法源头时期的重要代表人物而言,他们对唐以后两国书法史都可谓树立了典范。无论是中国的“宋四家”还是日本的“三笔三迹”,都在不同程度上受到了两位宗师级人物的影响,以至于一部传播甚广的《中国书道史》的作者、日本书法史家神田喜一郎,把王羲之和颜真卿并称为中国书法的“两大潮流”。美国中国书法学者、加州大学圣塔芭芭拉分校教授石慢(Peter Sturman)在给《中正之笔——颜真卿书法与宋代文人政治》一书所写的书评中也指出:“由于颜真卿的书风恰好在中国书法史上处于一个承前启后的位置,并且对后世影响深远,所以人们很容易得出这样的判断,即颜真卿是中国历史上最为重要的两位书法家之一(另一位当然是王羲之)。”究其原因,王羲之和颜真卿代表了中国书法史审美范式的两级,王字中宫收紧,而颜字向外扩张。这两种代表两个极端风格,几乎穷尽了中国书法形式美的可能性。

作为颜真卿书法的爱好者,笔者自然也是此番赴日大军中的一员。2008年《祭侄文稿》上一次对公众亮相时笔者恰好有两个月的时间在台北进行学术交流,只是由于当时并没有“微博”“微信”等传播力如此之大的自媒体,身在台北的我竟然对此毫不知情。因此,这次遗憾错过十年以后才有的机会自然不会放过。再加上上一次来上野的时候,不但东京国立博物馆中并不见颜真卿的身影,就是台东区立书道博物馆的镇馆之宝——(传)颜真卿的《自书告身帖》也没有拿出来亮相,此次更是多了一番故地重游的理由。尽管如此,笔者个人的经验毕竟不能代表国内成千上万赴日观展的书法爱好者的共同心态。众多国内书法爱好者赴日观展,恐怕也不仅仅出自“朝圣”这一个冠冕堂皇的理由。

也许有很多人不能理解,书法作品有必要看“原作”吗?的确,书法作品不像建筑、雕塑、工艺等艺术作品那样立体,以至于无法通过图片来传达。今天高水平的印刷技术,也足以把包括书法、绘画在内的平面艺术作品一网打尽,一些尺幅不大的作品完全可以做到“原大复制”,甚至把它们复制得“下真迹一等”。这种背景下,书法作品的“原作”似乎没有那么吸引人了。更何况,在博物馆展出的书法原作,往往有玻璃橱窗和警戒线与观众阻隔,像《祭侄文稿》这样众人争先恐后目睹的重要展品,更是规定了观众在展品前的停留时间。也正因此,更多的书法家和书法爱好者没有选择来日本和《祭侄文稿》进行近距离的接触,他们宁愿买一件通过现代印刷技术高仿的作品,拿在手中反复展玩。事实上,一些研究书法史的学者也未必看过自己所研究的重要作品的原作,例如,倪雅梅的成名作《中正之笔——颜真卿书法与宋代文人政治》,就是根据上世纪末中日两国出版的为数众多的颜真卿书法印刷品来做研究、下结论的。

其实,即便有了现代的印刷技术,有条件的书法家、书法爱好者和研究者,还是不会轻易放过任何一次看原作的机会。原因是,尽管观看原作不是“充分条件”,但却是一个“必要条件”。那些没有看过原作的书法从业者,有机会的时候还是会去看原作,没有机会看原作虽然并不妨碍临习颜书甚至出版专著,但也一定会以此事为遗憾。究其原因,就是不仅仅是图个“清晰”,有经验的观众还会从“原作”里解读出许多印刷品无法复制和传播的更深层的信息。举例来说,上世纪50年代的“兰亭论辩”中间,郭沫若对《冯承素摹神龙本兰亭序》(以下简称“神龙本”)提出了多方面的质疑。郭沫若一定是有机会看到《神龙本》的“原作”的,相信他一定不会放过今天很多书法爱好者通过印刷品就能够看到的那些所谓双钩的笔锋和“每”字系由“一”字改动而来的疑似痕迹,但他仍然坚持《神龙本》并非一件复制品,认为它本身就是隋代智永和尚的笔迹。即便如此,郭沫若还是审慎地承认自己的结论只是一种猜测,他年如果真的发现了《神龙本》的母本——王羲之的《兰亭序》原作,他会修正自己的结论。

再如旅日书法史学者祁小春曾告知笔者,日本著名书法史学者杉村邦彦在台北故宫博物院看到《祭侄文稿》的原作时流下热泪,这激发了他关于颜真卿书写《祭侄文稿》时一定也是热泪盈眶的猜测,并悉心在《祭侄文稿》上发现了疑似颜真卿眼泪的痕迹。类似结论的提出都证明了看原作的重要性。如果不是通过目睹原作对类似的痕迹进行检验和确认,是断不能得出定论的。

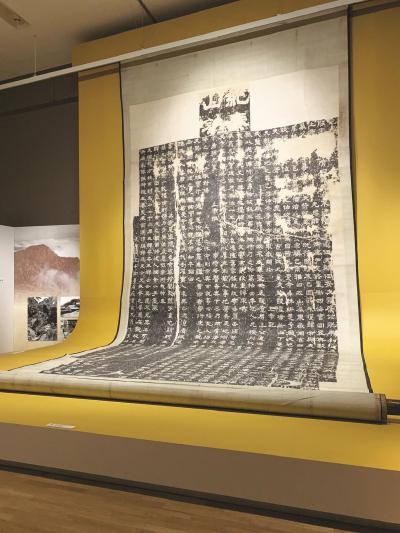

究其根源,就不得不追溯到印刷的局限。今天的技术早已使得基于雕版印刷进行书法传播的“刻帖”时代走向终结。“刻帖”兴于雕版印刷技术高度成熟的宋代,盛于明清,民国以后渐渐退出历史舞台。笔者曾寓目的最晚的刻帖就是民国时期的私刻帖。不过刻帖并不是一种理想的复制工具,不但字形走形在所难免,而且墨色的层次、飞白等基本上无法通过石版或木版的雕刻而精确复制,今天一些传统手工艺所传承的“木版水印”技术也与此类似。这种技术与民间木版年画的印刷并无二致,只不过一个用于民间作品,而另一用于复制文人画。民国时期兴起了珂罗版印刷技术,这种印刷技术相比较之前的雕版乃至石印术更加精确,通过照相的方式甚至可以清晰地复制出书法作品原作墨色的层次变化。晚清之际,康有为撰写《广艺舟双楫》大力提倡“碑学”而对“帖学”极尽贬损之能事,其理由之一便是粗糙的雕版复制技术和反复翻刻让当时的刻帖已经走形失真。但到了弟子梁启超那里,则不得不承认珂罗版兴起后,帖学有了复兴的希望。

但是珂罗版印刷也存在着重大的局限性,那就是工序繁琐、成本高昂。尤其是在表现色彩方面,只能通过人工手段给黑白照片手工上色。这种古老的色彩复制的方式不但有可能使得“复制”成为一种“再创造”,这对于绘画的复制来说不啻就是一种临摹——不仅不同的工匠复制出来的色彩有可能完全不同;也大大增加了珂罗版的印刷成本。

而众所周知,书法作品尽管大多数时候是纸本墨笔书写,但由纸本身的固有色、自然变旧的黄色、界格颜色和所钤印章的各种红色等所构成的色彩体系也不可谓不丰富。因此在书画复制史上,珂罗版印刷技术仿佛昙花一现,很快就被新兴起的四色印刷所取代。和木版水印技术类似,今天珂罗版技术还仅仅在一些艺术品收藏机构作为一种工艺品复制技术得以保留,满足着部分收藏爱好者“复古”与“猎奇”的心理,只不过这种从西方经由日本舶来的技术无法申请成为中国本土固有的“非物质文化遗产”罢了。

今天我们在书店里看到的大量精美的碑帖印刷品乃至高仿的复制品,大多是四色印刷的产物。所谓四色印刷,就是除了个别通过特殊工艺和材料专门生产的“专色”(如某些荧光色)外,完全通过青(C)、品(M)、黄(Y)、黑(K)四种油墨来把自然界和艺术作品模拟成印刷品的一种技术手段。也就是说,无论肉眼看来多么清晰的印刷品,在特制的放大镜下,都会呈现出由四种油墨组合而成的“点阵”。这就好像无论多么清晰的非矢量图数码照片原图,在电脑上放大后都会最终呈现为“马赛克”一样。

在这种现代电子技术下,印刷技术只会越来越精微化,但永远无法做到与原作等同。正因为这一技术障碍的存在,才使得书法中的“微形式”(书法理论家邱振中语)无法通过印刷复制来传达。而促使众多书法爱好者、书法研究者赴日观看《祭侄文稿》原作的理由,正是很多微信公众号所宣传的那句“那些通过印刷复制失去的东西,才是书法作品中最重要的灵魂”。这样看来,这句话所说的其实并非完全言过其实。难怪西方法兰克福学派批判理论的先驱本雅明,会先知般地预见“机械复制时代的艺术品”本身就是一个悖论。

不仅是油墨,印刷复制所使用的纸与原作更是不可同日而语。众所周知,书法中的用纸对书法作品表现力及视觉效果有重要的影响。古人的书法作品,书写《兰亭序》的“蚕茧纸”、后人双钩用的“硬黄纸”、制作拓片使用的“连史纸”乃至《蜀素帖》带有乌丝栏的“蜀素”(绢本)等,各不相同,给观赏者的视觉感受也各有千秋。

反之,印刷品则一律印制在高亮、反光的铜版纸上,但是问题在于,此类铜版纸最适合自然光条件下直视,稍有人工光源,或者从侧面等其他角度观看,就会受到高强度的反光干扰。购买过苹果电脑的人都有一种体验,那就是电脑的屏幕,往往有“仅限机主本人直视”或者“180度均可显像”两种设计形式可供选择。当然苹果这样设计的初衷,是在公共场合使用时,前者可以保护机主的隐私,后者则可以方便让更多的人看到(比如教学或商业演讲)。可是,对于铜板纸上的印刷品则似乎仅有前一种选择,这带给了我们与观看原作完全不同的感受。如果印刷在某些哑光的特种纸上,则又会损失油墨的光泽。至于制作“高仿品”时所使用的宣纸更常常是张冠李戴。

然而看原作则不同。专业的读者可以从原作中看出“纸墨相发”的质感。书法作品虽然是一种“平面艺术”,但并非没有质感——纸本身的质感、纸墨接触时的质感等,这些都无法通过平面的印刷来呈现。有过现场观看原作经验的人都知道,除非展柜或者灯光布置的阻碍,一般情况下你可以选择从多个角度观看书法作品,一件书法作品,除了传统印刷品的观看角度外,还可以选择从侧面看,也可以选择视线与直面平行,从接近平面的角度看,甚至从这些角度能看出所用的墨的浓度、叠加以及“入木三分”的视觉证据等。这些出其不意的观看角度都是再高清晰度的印刷品也无法复制的,也往往是我们从书法作品的原作中发现问题的关键。因此总的说来,观看书法作品的原作,的确会有许多印刷品所无法替代的重要发现和直观感受,可谓有百利而无一害。这就是笔者不远千里来日本观看“颜真卿:超越王羲之的名笔”大展的理由。

大展现场的人虽然多,但并没有想象的那么嘈杂。总体而言,这是近年来海内外专题书法展览中策划非常精彩的一次。展览以颜真卿为中心,但显然不是颜真卿的个展,而是立体地呈现出了颜真卿时代的前后左右。展览现场名作很多,除了把日本本土收藏的颜真卿相关墨迹、刻帖等搜罗殆尽外,还从中国台湾、中国香港等地区借展了很多展品。由于要体现颜真卿的影响,展览还囊括了日本收藏的其他书法墨迹,包括不久前刚刚现身的传王羲之《大报帖》(暂命名)。唐代以前的作品以拓片为主,至于宋代以后的中日名家墨迹更是令人目不暇接。由于笔者在东博的停留时间只有一天,根本无法做到细看每一件展品。因此,笔者果断制定了“以墨迹为主,兼看拓片”和“以先唐为主,兼看后代”的观展原则。这样一来,笔者就掠过了大量的拓片、刻帖,也略过了一些千篇一律的敦煌写经和大量元代以后的墨迹作品,直奔主题——唐代和唐以前的墨迹。

此次展览的重头戏《祭侄文稿》被摆放在第一展厅的特别区域,需排队观看,且到作品跟前时不能驻足。想看这件展品,大约需要排队五到十分钟。好在东博在排队处专门设置了一个动画放映设备,让你在排队时不会感觉那么无聊。这个设备对《祭侄文稿》的书写过程进行了模拟演示,虽然有牵强附会之处,但看字迹在纸上生成的过程还是一种非常特别的享受和体验。只是让人难以接受的是,由于工作人员的不断疏导和提醒,使得每位观众在作品前大约只能停留五六秒的时间。当然可以反复排队,也可以在现场保安人员身后远距离观看,没有时间限制。笔者观察了一下,展览开放到21点,相对来说,午饭、晚饭的时候人是最少的,晚上的人数则和白天差不多。笔者就利用午饭和晚饭的时间排了十次,总算对《祭侄文稿》这件十年前在台湾遗憾错过的名作有了真切的体会。

一般来说,笔法、字法、章法和墨法构成书法作品几个最重要的评价指标。相对而言,如果说字法、章法乃至笔法都可以通过印刷品基本上得到准确的传达的话,那么应该说,“墨法”恐怕是通过各种复制技术最容易损失的一部分内容。所谓墨法,不光包括墨色的浓淡层次变化,也包括用墨本身的光泽、亮度等,后者尤其是与书写的载体——纸张有密切的搭配关系,而无论是高清的拍照还是印刷,都无法对此进行精确的再现。墨色变化的丰富性尤其见于北宋以前的纸本墨迹,原因是宋代刻帖兴起之后,书者大多取法刻帖。临习刻帖,有可能把字形甚至章法临写得相当准确,但是对于墨法却束手无策。原因是,墨法本身的丰富性使得现代平板印刷技术都很难复制,更遑论基于传统雕版技术的刻帖了。因此,对于元明以降一些取法刻帖,完全忽视了墨法的书家,书法史上往往加以“墨猪”的贬称,这是令人感到遗憾的事情。

此次给笔者留下深刻印象的,也正是墨迹的原作所包含的丰富的墨色变化。一如古诗中所说“书被催成墨未浓”,这一点在《祭侄文稿》的开头表现得很明显。《祭侄文稿》的第一行相对来说比较淡,有可能是笔上含水量比较多,也有可能是墨磨得尚欠火候。之所以没有渗化,是因为当时所使用的纸张还是熟宣。到了第二行,不但墨色与第一行相比有了明显的变化,而且所使用的油烟墨的光泽也能够体现出来。笔者在东博的灯光下,从侧面就看到第二行“壬申”几个字墨色的光泽,与第一行有些类似松烟的淡墨形成了鲜明的对比。我们看印刷品的时候,当然也能够看出来《祭侄文稿》的第一行和第二行有浓淡对比,但是墨色光泽的对比却是印刷品无论如何也无法呈现的。并且,这里仅仅是举了第一行和第二行的对比为例,其实《祭侄文稿》通篇都充满了这样墨色的变化,让人从远处就能够感受到内中跌宕起伏的气息。只是无论如何,笔者几次排队的匆匆浏览,都还没有发现杉村邦彦先生所说的“泪痕”。

再如第二展厅的怀素《自叙帖》真迹,传统上一般认为前六行早毁,系宋代苏舜钦所补书。单纯从字法、章法来看,苏氏补书几乎可谓天衣无缝,一般印刷品上也只能从用纸方面看出两者的不同来。但在现场观看真迹,则会看出墨法方面的差别。即苏氏补书的前六行用墨更焦,而怀素自书部分用墨更润一些。这些都是观看原作时才能够确认的视觉经验。

除此之外,展览现场的墨迹陈设还给了我们一种很难得的“比较”的机会。单独看一件墨迹,和同时观看几件作品的感受是不一样的。比如传颜真卿的《自书告身帖》,这件作品由中村不折购入,收藏于日本台东区立书道博物馆。这件作品曾经借展于上海博物馆主办的“丹青宝筏——董其昌书画艺术大展”。但是单独看《自书告身帖》的感受,和将其与《祭侄文稿》并置观看的体验也是不同的。虽然二帖并没有放在同一个展厅来展示,但毕竟同时展出,使得观众对二帖的印象非常深刻,可资比较。相比之下,《自书告身帖》并没有《祭侄文稿》那样丰富的墨色对比,并且本身的墨色也并不浓,有些类似于松烟墨的“雾化”效果,而没有《祭侄文稿》中那样浓亮的油烟效果。历年来,关于此帖疑是颜氏后学所书的说法一直存在,但大多是从文意、字法、流传等角度立论,很少从用墨角度观照,更未见将其墨色与确凿的真迹《祭侄文稿》进行对比的研究,而后者恐怕并不是一条可有可无的思路。

展览上还把传王羲之的《妹至帖》和新发现、暂命名的《大报帖》并置在一起。关于这两帖本来是一帖的说法,在书法界一直有很多猜测,也有很多人通过数字图像技术将两帖的高清印刷品缀合。但由于数码照片每次单独拍摄时,后期的调色使得两帖的色彩有很大的差异,使得数字版很难真正融为一体。此次同时观看两帖的原作,虽然装裱形式有异,但几乎可以印证两帖在用纸方面的相似处,只是两帖的连缀关系(如从文意来看中间是否还有其他内容,是否一个有选择的摹本等)还有待检验。

需要说明的是,除展览的主展场东京国立博物馆的平成馆外,东京国立博物馆的东洋馆和从东博步行约二十分钟的台东区立书道博物馆还在同时举办联袂策划的外围展“王羲之书法的残影——通往唐代的道路”,但两馆展品中没有重量级作品,且以拓片(包括金石拓片和刻帖拓片)及写经为主体,因为更多重量级的墨迹作品肯定都在平成馆展出。此外,东京国立博物馆的本馆也有书画常设展,展有许多中国书法爱好者不熟悉的日本书家的作品。这些外围的展览,也可以作为看完平成馆特展后意犹未尽的好去处。

此外,此次大展现场不允许拍照,甚至拿出手机发短信、查资料等也会立马有工作人员前来劝阻。也许习惯了做“低头族”的国内的观众对此感觉很不适应。但是,有这样一段安静的时间,让你放下社会俗务,沉浸于和古人的对话之中,其实也未尝不是一种难忘的观展体验。但是对于研究者来说,不允许拍照还是会有一些遗憾。这是因为官方的印刷品全部是正面拍摄的,而研究者总习惯于从各个角度观看作品,比如看纸张的肌理,积墨的厚度,以及透视、虚实关系等,往往通过官方的印刷品并不能够解决。但尽管如此,总的看来,对于广大书法爱好者而言,这是一个值得强力推荐的展览。

不过临了,还是要对包括这次展览在内的很多古代书法名作的大展吐点槽。那就是展览留给专业观众的时间和空间实在是太少了。和国内的很多展览一样,专业观众和普通观众需要一样排队观看《祭侄文稿》等重要展品、停留一样的时间、同样不允许拍摄,这样的条件实在很难满足专业人士的需要。据笔者所知,和以往的很多专题特展一样,这次展览也有部分专业人士通过定向受邀等其他渠道得以受到提前进馆、允许拍摄等“特别待遇”,然而,这部分专业人士的受邀标准却带有很大的随机性和选择性,我们完全有可能做出“私人关系”这样合乎情理的推测。联想到还有更多的时刻、还有更多的作品我们连这样短暂接触的机会都没有,但博物馆内部的工作人员或者一些关系人士,却屡屡得以独自享用这些作品的所谓“优先研究权”——例如,笔者作为北京大学在职教员,如果不是动用私人关系,同样没有机会和北大图书馆所收藏的“北大简”和大量的金石拓片、古籍善本近距离接触,更遑论其他文物收藏机构。每想到这一点,我就很羡慕自己那些在博物馆、图书馆工作的同行。

因此在本文的最后,笔者呼吁博物馆界是否可以研究一种向专业人士开放的长效机制?是否可以在特展时做到像国际书展那样向出版界相关业内人士开放“专业场”,以与大量普通观众区别对待?当然,我们不会对东京国立博物馆此次向台北故宫借展的文物提出更多的要求,但对于文物收藏机构来说,只有“保护”和“利用”兼顾,才能在满足专业人士对博物馆藏品、展品进行深入研究需求的同时,也让文物的价值得到最大化的发挥,这本应是一件“双赢”的事情。(作者为北京大学新闻与传播学院研究员)