来源:清华大学 作者:张敢

从艺术作品中的瘟疫,由瘟疫诞生的新主题,被瘟疫中断的艺术三个层面展开,从艺术欣赏的视角品读“疾病与瘟疫”对西方美术的影响。

一、艺术作品中的瘟疫

瘟疫与疾病贯穿着人类文明发展的过程,经历过灾难的人往往会以文学艺术的形式记录或表现灾难及其带给人们的思考。例如战争主题的艺术作品,有些是当时的赞助人希望通过作品来彰显自己的军功或业绩,有些是艺术家希望通过表现战争题材来控诉战争的暴行。然而在绘画中表现瘟疫和疾病的作品并不是很多。由于瘟疫给大家带来的记忆惨痛,得病的状态也丝毫没有美感可言,所以艺术家很少把生病的场景直接地表现在作品中。但是从疾病和瘟疫引发的对人生的重新思考,例如生死轮回、人与社会的关系以及瘟疫本身对人类社会的影响等,都在艺术中发挥着持久的影响。在西方绘画中,保留有一些与瘟疫或疾病相关的作品,偶尔会有艺术家在作品中直接表现瘟疫带给人的视觉冲击。这些作品反映了瘟疫和疾病带给人类的灾难与浩劫,以及其中凸显的人性的光辉。

瘟疫一直伴随着人类的历史,西方历史记载中最严重的是1348年的黑死病。美国作家约瑟夫·P·伯恩曾在《黑死病》中写到:“无论西方基督教还是伊斯兰世界都无法用视觉图像表现黑死病这样的灾难。”虽然很少有艺术作品表达,我们还是找到了一些图像。这些绘画对之后黑死病的研究起到了一定的作用。

幸存者埋葬死者的场景,现存唯一的第一次黑死病爆发期间的作品。

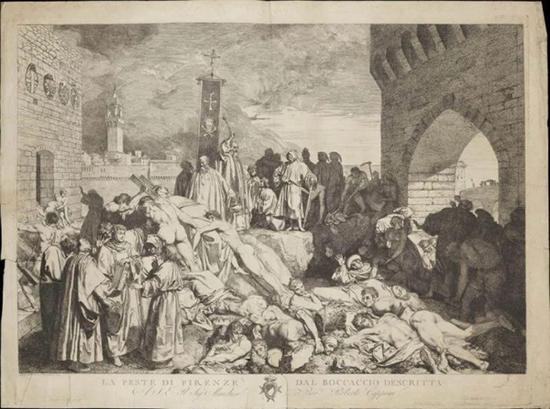

牧师们帮忙救治和埋葬死者的场景,1348年佛罗伦萨瘟疫爆发期的铜版画。

救治黑死病的医生,戴着鸟嘴型面具作为防护措施。

幸存者埋葬死者的场景,现存唯一的第一次黑死病爆发期间的作品。

牧师们帮忙救治和埋葬死者的场景,1348年佛罗伦萨瘟疫爆发期的铜版画。

救治黑死病的医生,戴着鸟嘴型面具作为防护措施。

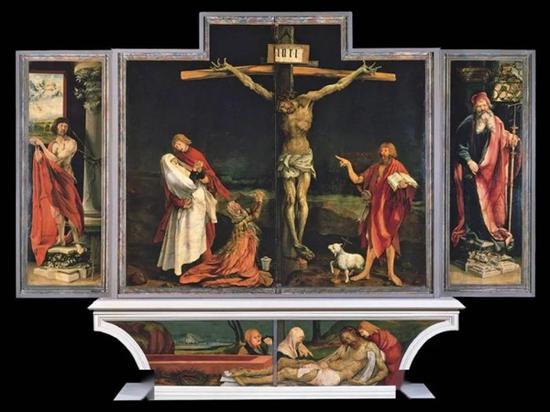

法国寇马安特林登博物馆的《伊森海姆祭坛画》,表现的是麦角中毒的疫情下,修道院对疾病的救治工作。作品通过基督教复活的主题安慰信众,一定能够战胜疾病。

伊森海姆祭坛画 马蒂亚斯•格吕内瓦尔德

《伊森海姆祭坛画》(展开),中央圣坛1490年由尼古劳斯?哈格瑙雕刻,德国伊森海姆圣安东尼大教堂医院礼拜堂,约1510年~1515年。圣坛,彩绘镀金椴木,298.4厘米×250.1厘米×92.7厘米(中央),74.9厘米×340.4厘米(下部小画板),侧翼木板油画,250.1厘米×92.7厘米。

圣安东尼是皮肤病患者的守护神(伊森海姆是科尔马以南15英里处的一个村庄)。

在艺术中,猪通常伴随着圣安东尼,指的是使用猪肉脂肪治疗皮肤感染。但也导致圣安东尼成为养猪户的守护神,完全与他治病无关的还有,编筐人、制笔人和掘墓人的保护神(他第一次住作为一个隐士,一种宗教的隐士,在一个空的坟墓)。

在伊森海姆医院,圣安东尼修道院的修道士致力于照顾生病和垂死的农民,他们中的许多人深受麦角病的折磨。麦角病是由食用感染了真菌的黑麦谷物引起的疾病。麦角中毒(Ergotism),俗称圣安东尼之火(St。 Anthony‘s fire),会引起幻觉、皮肤感染并攻击中枢神经系统,最终导致死亡。

在西方美术史上还有一些代表性的反映瘟疫和疾病的杰出作品。

《亚实突的瘟疫》

17世纪,法国著名古典主义代表画家尼古拉·普桑的作品,根据撒母耳记中的描述,表现了孩子趴在因瘟疫死去的母亲尸体上痛哭的情景,表现了人们希望免除瘟疫的愿想。

《拿破仑视察雅法的鼠疫病人》

19世纪,浪漫主义的先驱、法国著名画家安托万-让·格罗的作品,描绘了拿破仑视察看顾亚美尼亚圣尼古拉修道院内感染鼠疫的士兵,表现了拿破仑作为一个领袖爱兵如子的英雄形象以及鼠疫病人救治的真实场面。

19世纪末20世纪初,挪威表现主义画家爱德华·蒙克的几幅作品用冷色调烘托了悲伤压抑的情绪,将罹患疾病的气氛表现得淋漓尽致。

《科学与仁爱》

1897年,毕加索的作品,描绘了他的父亲作为医生给生病的吉普赛流浪女孩诊治的场景。这样主题的作品在19世纪末非常流行,和这个时代医疗科技的发展密切相关,表达了虽然疾病痛苦,但科技给人类带来了希望的主题。

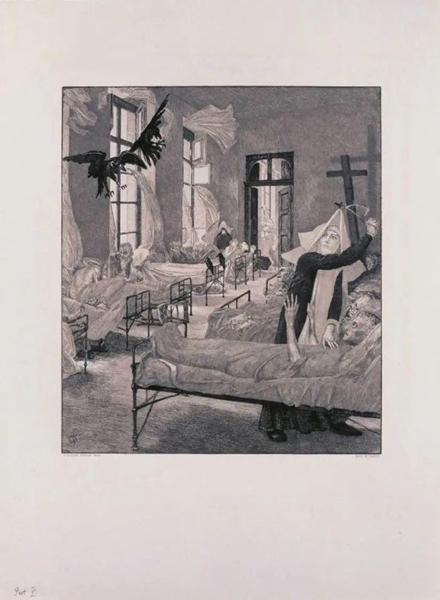

The Plague

马克思·克林格的版画描绘了象征死亡的乌鸦突然出现,安慰病人的修女非常震惊,整个环境充斥着不详的气氛。

瘟疫带给人类心理的冲击通过绘画的形式得到了最好的体现。艺术是对人类历史的记录,不光是审美的表现,也是人类思想、文明的重要载体。

由瘟疫诞生的新主题

由于瘟疫,西方绘画史上诞生了一些新的主题。例如黑死病之后出现了“死神的胜利”和“死神的舞蹈”的题材。这两个主题都在提醒我们,人无法避免死亡:前者较为积极,劝导人们既然如此,今生应努力奋斗,争取获得好的结果;后者更为悲观,强调无论生前是国王还是修士或其他各行各业的人,最终都难逃一死。这些跟死神相关的思想在14世纪非常流行,与当时医学、科技的不发达非常有关,人们面对疾病和瘟疫束手无策、坐以待毙,大家的绝望和无奈可以理解。今天经过人类不懈的努力和探索,战胜疫情有了新的希望。

《三个活人遇见三个死人》

“死神的胜利”自14世纪开始在欧洲流行。上图选自死于瘟疫的、卢森堡的诺曼底公爵波恩所著书籍《圣诗集和时祷书》。画中的死人对活人说:“我们曾经像你们一样,现在的我们就是将来的你们”,这个主题在中世纪晚期更加流行。

“死神的胜利”系列题材在意大利、比利时、法国和德国都有表现。意大利作品 The Triumph of Death with The Dance of Death 非常典型。画面上方是一个戴着王冠的死神形象以及世间各阶层的人们面对死亡的无能为力,表明没有人能够战胜死神;画面下方体现了“死神的舞蹈”,表达死神陪伴了人们的一生,无法逃避。

死神的形象在中世纪逐渐固定:一具骷髅拿着镰刀和代表时间的沙漏,有的还会长有一副类似蝙蝠的翅膀。

《世界的七个时代:死神的形象》是米夏尔·沃尔格穆特为哈特曼·谢德尔的《编年书》所作的木刻插图,图中表现了腐败程度不同的尸体在舞蹈,图像下原有一段文字:“没有什么比死亡更好……”提醒人们,死亡终将战胜肉体。

巴勒莫阿巴特利斯宫湿壁画,约1446年 那不勒斯阿拉贡国王委托

死神骑着一匹瘦骨如牛的马从弓上射出箭来。死亡的目标是所有社会阶层的人物,杀死他们。马占据了整个场景的中心,它的肋骨清晰可见,瘦骨嶙峋的头部露出牙齿和舌头。死神刚射出一支箭,射中了右下角的一个年轻人;死神也会在马鞍边佩带一把镰刀,这是它的典型特征。

波纳米科·迪·马提诺或波纳米科·布法尔马科有一幅著名作品《死神的胜利》。

画面分左右两部分:左侧是年轻人骑马去郊游,遇到一位隐士,老者给大家展示了分别陈有国王、教士、贵族尸体的三具棺材,尸体肿胀腐烂,年轻人们捂着口鼻;右侧是年轻人在花园里弹琴、演奏、舞蹈的场景。表现了当时面对死亡的无能为力,人们及时行乐的态度,而天空中的天使和恶魔在争夺人的灵魂,这警示大家,生命短暂,我们应该积极生活。

《华丽日课经》的一部分是由让·科隆布完成,画面中全副武装士兵被三个骷髅打得落花流水,也代表了死亡的胜利。

死神的胜利的变体

最经典:老彼得·勃鲁盖尔,《死神的胜利》

画作前景左下角是被死神抓住的国王,临死依旧心心念念他的金银,右侧是被死神抓住的教士,中间躺在地上睡着的一位穿白衣的朝圣者也被死神杀害;左边骷髅拉着载满人类头骨的车,车下有一位女子,正用剪刀将手中代表生命之线的纺织线团剪断,暗喻生命的脆弱;画面右下角有一个餐桌,正在宴席的大家被死神打断,右边还有一个像老鼠夹的陷进,人类都被死神驱赶至此,代表人类终将被死神战胜。整个画面的背景是一个荒芜的战场,硝烟弥漫,骷髅大军完胜人类的景象。

亚当和夏娃被逐出乐园,死神在一旁兴奋地等待

武士和死神搏斗,终究难以战胜

一位贵妇受到死神的光顾

阿尔布雷希特·丢勒是德国文艺复兴时期最伟大的画家。他的《启示录中的四骑士》中有四个骑士,分别代表征服、战争、饥饿和死亡。其中死亡可以用刀剑、饥荒、瘟疫、野兽,杀害地上四分之一的人。这个作品虽然没有直接表现瘟疫,但通过死神的形象来告诫大家瘟疫对人类的影响。

这些作品代表了16世纪这个特定时期,西方面对瘟疫表现出来的悲观主义态度。这些情绪是对当时世界的写照,代表人们对世界的看法和认识,同时艺术家也通过作品讽喻社会现实。这也提醒我们如何看待当下的世界。

但是在西方绘画史上,这只是一小部分,大部分作品以积极乐观的现实主义态度面对人生。由瘟疫衍生的主题并不都是悲观主义,后期有一些变化。

尸体纪念碑

瘟疫爆发期间,很多人只能葬在无名的坟墓或墓坑。出于对这种完全消失的感觉的恐惧,有条件的人要求在自己的坟墓上留下足够的标记。在大约两个世纪里,有钱人在墓顶安放自己真人大小的雕像。14世纪90年代,出现了一种新的墓葬形式,主要是主教、红衣主教或贵族下葬时衣冠整齐的形象和真人大小的腐尸像并置,被称为尸体纪念碑(Cadaver monument)。

英格兰最早的腐尸墓属于坎特伯雷大主教亨利·齐切尔(Henry Chichele)。在陵墓的铭文中写道:“我出生贫苦,后来升为主教。现在一病不起,将成为蛆虫的食物……你们死后也会和我一样:全是可怕的尘土、蛆虫和腐肉。”

约翰·菲兹阿兰的尸体纪念碑,第14代阿伦德尔伯爵,死于1435年。苏塞克斯阿伦德尔城堡的阿伦德尔礼拜堂。

马萨乔:《三位一体》,1425-28年湿壁画,佛罗伦萨新生圣母堂。

画面下方是绘制的尸体纪念碑。该作品是西方美术史上已知的保存下来最早运用科学透视法的作品。

免于瘟疫的保护圣徒

基于大家对免除瘟疫侵染的祈愿,应运而生了两个保护圣徒:圣塞巴斯蒂安(St。 Sebastian)和圣罗赫(St。 Roch)。

· 圣塞巴斯蒂安 ·

圣塞巴斯蒂安生活在公元4世纪早期。他和瘟疫的关系源于身遭箭雨却能不死。而西方传统中,箭就和上帝发起的疾病联系在一起。圣经旧约中就有多次用箭来比喻上帝的惩罚。如《申命记》(32:23):“把我的箭向他们射尽。”《诗篇》(64:7):“但神要射他们,他们忽然被箭射伤。”《诗篇》(7:12):“弓必上弦,预备妥当了。”等等。古典作家和第一次黑死病大流行中的基督教作家也都将瘟疫比作箭支。已知最早求助于塞巴斯蒂安的事件发生在7世纪的帕维亚和罗马。

已知最早的表现圣塞巴斯蒂安的作品是现存意大利拉文纳的新圣阿波利纳尔教堂的镶嵌画,创作于大约公元527-565年。 另一幅较早的《圣塞巴斯蒂安》,罗马圣彼得镣铐教堂的镶嵌画,大约创作于公元682年。

Josse Lieferinxe (working ca 1493–1503/08) 圣塞巴斯蒂安的代祷, Saint Sebastian Interceding for the Plague Stricken,The Walters Art Museum

安东尼奥·德尔·波拉约洛

Antonio del Pollaiuolo, 1431/32-1498, Martyrdom of St Sebastian, 1 473-75, Panel, 292 x 202.3cm, National Gallery, London

提香

St Sebastian c。 1575, Oil on canvas, 212 x 116 cm, The Hermitage, St。 Petersburg

· 圣罗赫 ·

圣罗赫出生于法国蒙彼利埃的贵族家庭,大约是在13世纪90年代到1350年之间。在前往罗马朝觐途中遭遇瘟疫,于是,圣罗赫留在托斯卡纳的阿夸蓬登特帮助病人。数年后,返乡途中身染瘟疫,一条狗为他舔舐伤口,并给他带来食物,最终康复。返乡后被误认为奸细,死于狱中。人们在他身上发现了“天使手迹”,称其升天后将成为瘟疫病人的保护圣徒。崇拜他的最早证据出现在15世纪初。他的传说在威尼斯非常流行。 画像中的圣罗赫通常是站姿,头戴朝觐者的帽子,拿着手杖和扇贝壳,身边有给他食物的狗。左腿裸露,显出腿根部的淋巴结肿块。

Burial place of Saint Roch, Church of San Rocco in Venice, Italy

在1477年至1479年肆虐意大利北部的黑死病期间,人们对圣罗赫的崇拜日益高涨。

被瘟疫中断的艺术

1951年,艺术史家米拉德·迈斯出版了《黑死病之后的佛罗伦萨和锡耶纳绘画:14世纪中叶的艺术、宗教和社会》。在书中他指出,黑死病对佛罗伦萨和锡耶纳的艺术风格与内容产生了深刻的影响。正是由于对瘟疫的恐惧让宗教绘画的赞助人放弃了长达半个世纪的艺术发展,转而回到更传统,也是更加虔敬和注重精神性的风格。

迈斯认为,黑死病使文艺复兴风格的现实和人文主义艺术发展推迟了几十年。但是,更多的美术史家,如汉克·凡奥斯指出,许多关键的艺术家和赞助人因为瘟疫而离世,这才是导致艺术风格变化迟滞的原因。如锡耶纳画家罗伦泽蒂兄弟就死于黑死病,再加上锡耶纳的9人政府垮台,导致对艺术的赞助终结了。艺术史家朱迪斯·施泰因霍夫认为,品位较低的“新赞助人”导致了当时艺术品位的下降。经历过瘟疫的意大利人变得非常关心被人铭记,这体现在礼拜堂的建造、艺术品赞助和捐赠上。而个人对身后之名的关心直接引发了人类对艺术现实主义的关注,它将是15和16世纪文艺复兴时期艺术的标志。

乔托·迪·本多内

(Giotto di Bondone, c.1277-1337)

薄伽丘称乔托为绘画艺术带来了光明。但丁在《神曲·炼狱篇》中的第十一歌“骄傲者成为卑谦者”里写道: 契马菩想在绘画上立于不败之地,可是现在得到采声的是乔托,因此那另一个的名声没没无闻了。在佛罗伦萨大教堂由洛伦佐·德·美第奇委托制作的纪念乔托的纪念碑。碑文由人文主义者波利齐亚诺撰写: 我是使失传的绘画艺术获得新生的人。

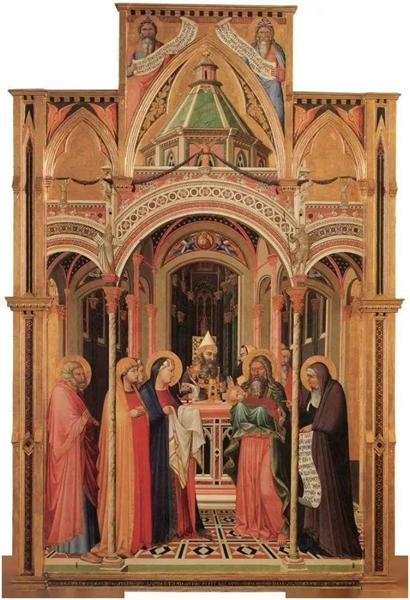

最早采用中央单点透视法的作品之一

The Birth of Mary 1342, Tempera on wood, 188 x 183 cm, Museo dell‘Opera del Duomo,Siena

根据瓦萨里记载,乔尔乔内为了照顾自己染上瘟疫的情人,不幸染病去世,年仅34岁。

提香感染了瘟疫,1576年8月27日死于高烧。《哀悼基督》在他生前并未完成,由他的学生帕尔马完成。

提香 (Titian,1488/90-1576),《哀悼基督》 Pietà, 1576, Oil on canvas, 352 x 349 cm, Gallerie dell‘Accademia, Venice

西班牙流感

另一件对西方美术产生重要影响的瘟疫是西班牙流感。西班牙流感从1918年1月持续到1920年12月,全世界大约有5亿人感染,据估计死亡人数达1700万至5000万,也有人认为可能达1亿人。

奥地利有两个非常重要的画家死于西班牙流感,分别是埃贡·席勒和克里姆特。

埃贡·席勒将自己画成圣塞巴斯蒂安的形象。其中的箭不仅代表瘟疫,也代表了对他艺术否定的流言蜚语。

席勒去世时,《家庭》尚未完成,最初这件作品被命名为《蹲着的夫妇》。画面中是席勒和他的妻子伊迪丝,以及他们未出生的孩子。

克里姆特是维也纳分离派的代表人物,也是西方新艺术运动的代表,对维亚纳艺术史有着重要的贡献。

具有极强装饰意味的风格对西方现代主义特别是表现主义产生了深远的影响。

艾滋病与20世纪的美术

20世纪80年代和90年代初,由人类免疫缺陷病毒(HIV)引起的艾滋病(AIDS)爆发,并席卷了美国和世界各地。自从艾滋病开始流行以来,已经有7000多万人感染了艾滋病病毒,大约3500万人死于艾滋病。在20世纪80年代,公众认为艾滋病是一种“同性恋病”,多年来甚至被称为“同性恋瘟疫”。有一些艺术家因此丧生,为艺术史留下了莫大的遗憾。

1990年,哈林死于艾滋病,年仅31岁。

由于艾滋病的流行打击了那些已经被边缘化的群体,如男同性恋者和静脉注射吸毒者,他们除了面对疾病之外,还面对指责、仇恨和社会孤立的恐惧。受害者还受到一个社会的进一步伤害,这个社会拒绝立即传播信息、将医疗资金用于研究和照顾病人。正如沃纳罗维茨在他的回忆录中所写的那样,“当我被告知我感染了这种病毒时,我很快就意识到我也感染了一个病态的社会,这让我非常愤怒。”

1992年,沃纳洛维茨死于艾滋病。

瘟疫带来的对人性的考验也是今天我们需要面对的。疾病让我们必须思考几个问题:第一,人与自然之间的关系(人与环境、人与动物);第二,人与社会之间的关系(个人与整体);第三,人与人之间的关系(与亲人、朋友以及素不相识的人);第四,国家与国家之间的关系(平等、博爱,还是狭隘的民族主义)。

在这段惊心动魄的与瘟疫相关的艺术史里,我们看到了人类的绝望和挣扎,看到了许多优秀艺术家的英年早逝,而看到更多的是希望和力量。艺术在不断提醒我们,如何与自然、与社会、与过去相处。我们应当以更博爱、平等、宽广的胸怀,共同面对挑战,构建人类命运共同体。

希望艺术的力量伴随人类继续前进,人类不灭,艺术不朽。