经常有人问我,为什么作为一个韩裔美国人,在对上海的公共艺术进行归档、研究和写作。这一切都始于我2011年刚来上海之时,我发现在这个话题上几乎没有英文的资料和来源。我的研究从一个必要的角度开始,但最终演变成了一个由于强烈的个人兴趣展开的长期项目。我觉得,不是我找到了我的研究,相反,是我的研究找到了我。

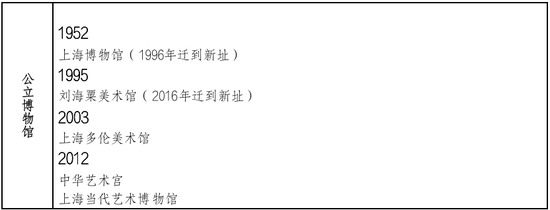

俗话说得好,“时机决定一切。”这句话真的适用于我。我在2010年世博会结束后来到上海,错过了所有的兴奋和喧闹。对自己迟来上海,我感到非常沮丧,但我的失望并没有持续多久。从2012年到2017年,上海开创了一种前所未有的博物馆建筑文化,尽管近年来步伐有所放缓,但这种文化仍在继续。从2012年到2017年的五年间,上海建立了两个主要的公共艺术博物馆和超过16个私人艺术博物馆。我亲眼目睹博物馆从空旷的地方拔地而起,在那些空旷地带,我曾经是唯一一个早起晨跑的人。

我参加了不同博物馆的试营业和开幕式,成为了上海每一家提供会员资格的博物馆的会员。我几乎参观了上海举办的每一场艺术展览。然而,我很早就意识到艺术博物馆不是真正的公共空间,因为它们不可能对所有人(无门槛地)开放。门票通常都很贵,展演的质量也不一致,我看到有人要求退款,但博物馆拒绝了。

2017年前在上海建立的公立和私立博物馆 田珠莉 整理 杨薏琳 制图

截至2017年底,上海25家艺术博物馆中,只有4家免费开放。此外,如果自己不开车,一些博物馆实际上很难进入,因为最近的地铁站还相当远。

进入博物馆的困难成为我研究的起点。我把上海作为一个缩影,一个突出的公共艺术的生产和装配之地。具有讽刺意味的是,“公共艺术”的定义可能是复杂和有争议的。因此,我首先从艺术空间的一个有形和短暂的切面开始进入,即“替代空间”(alternative space)。这些空间被创建在公众易于进入的场所,而且没有门票费用。这些空间的生产者到底是谁,公众参与的展览在哪里举行?更重要的是,那些目睹了这些盛会的观众会产生怎样的反应?

我的大部分研究都是从这些简单的问题开始的,其基础是跨学科的艺术史研究方法,以及文化人类学和民族志的研究方法,包括对上海的众多艺术家、策展人和博物馆参观者的正式和非正式的采访,其中一些至今仍在继续。

在我攻读东亚现代史和艺术史的高等教育学位之前,我学的是经济学。大多数人认为,文化领域是为那些有创造力和艺术天赋的人准备的。是的,文化研究是定性的,但是我相信定量分析可以提供一个客观的评估视角。当我开始我的研究时,我知道,作为一名外国人,我的研究不会产生很大的影响,特别是如果我只写关于中国当代艺术的观点。对于艺术,每个人的观点都很重要,所以我依靠定量分析。

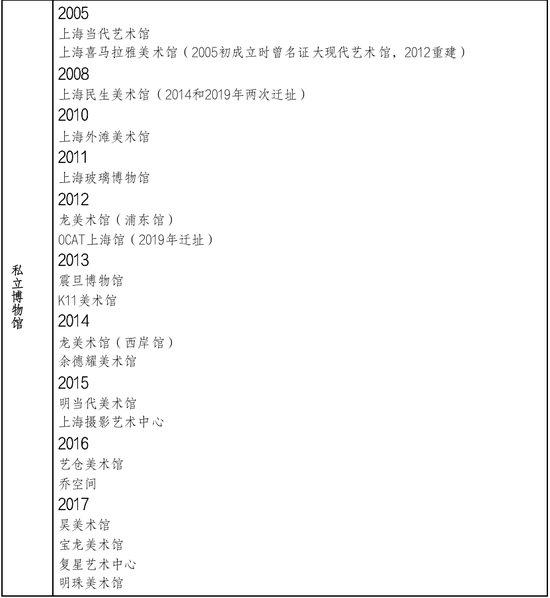

我开始去博物馆和其他艺术空间观察参观者,量化他们的统计数据。甚至在网红文化爆发之前,我就注意到追求艺术的观众中,年轻女性人数远远超过了男性人数。我还注意到,中国和北美的博物馆参观者之间也有显著的年龄差异。在美国或欧洲,那些花时间在艺术博物馆的人往往是老年人和退休人群,因为他们比年轻的职业人士有更多的时间。

上海当代艺术类博物馆观众的年龄和性别。绿色为女性,黄色为男性,x轴为参观者年龄,y轴为参观人数。数据来自2015年1月至2016年12月在上海当代艺术博物馆、上海民生美术馆、21世纪民生美术馆、龙美术馆、K11美术馆、上海外滩美术馆进行的调查样本,由作者汇总。

按照在西方长期存在的先例,为文化支付高价格的能力也成为上海社会经济区别于其他地方的一种模式。尽管各个年龄段的人都把博物馆里的绘画、雕塑和装置作为自拍的背景,这已成为一种普遍趋势,但在我与参观上海当代艺术博物馆的年轻人交谈时,许多观众是渴望在社交媒体上培养一种精致的身份认同感,这种身份认同感反映出他们希望由于经济地位的提高而获得新的社会地位。事实上,在我的一次采访中,一位年轻的中国女士提到,在上海找到一份好的办公室工作后,她觉得有必要变得更加注重文化。

我所有的观察以及与博物馆参观者的谈话都表明,在上海和北京这样的大城市,人们的生活水平正在提高,人们渴望有文化素养。与前几代人相比,年轻的专业人士在周末有更多的闲暇时间和可支配收入,他们希望更多地接触中国和西方艺术。

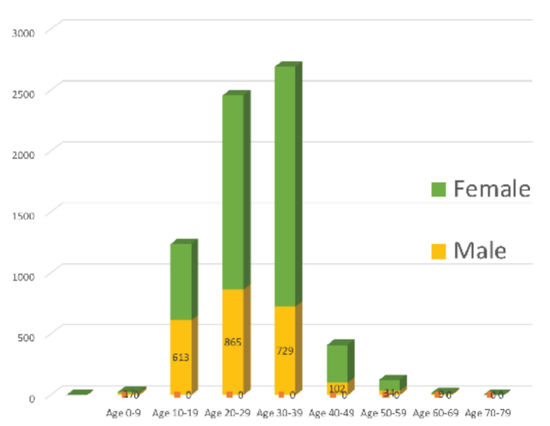

没有人能否认上海高昂的生活成本。因此,当我发现上海的月平均收入在全国排名第二,仅次于北京时,我并不感到意外。然而,当把中国和美国的人均GDP和人均可支配收入数据进行比较时,差距仍然很大。2019年,当日本艺术家草间弥生的个展在5年后重返上海时,门票价格上涨了200%,却没有人感到惊讶。根据上海的通货膨胀指数,门票应该只上涨了6元,而不是100元。

中国和美国的人均GDP和人均可支配收入数据比较。蓝色为美国,红色为中国。数据来源:美国人口普查局、世界银行、中国国家统计局、中华人民共和国教育部、德意志银行、中国日报网站、worldometers。图片来源:www.visualcapitalist.com

我觉得所有这些都是重要的信息,需要为未来的学者保存下今天的档案。当我整理收集到的数据并将我的研究分为三个部分发表时,许多独立和自我组织的艺术空间开始消失了,主要是由于缺乏资金支持和长期的专职人员离开了他们的岗位。一些地方以城市更新的名义被拆除了。当我对这些支持批判性并且吸引人的艺术项目的发生地正在消失表示遗憾时,一位好友,也是研究者,提醒我,艺术就像生活,是不断演化和循环变化的。

在我连续七年的研究中,我最大的乐趣就是认识艺术家、策展人、研究人员以及那些我称之为“展览制作人”的人们。在上海艺术界,那些放弃了更高的薪水和声望、头衔,将自己的生活投入到独立空间和替代性空间里的人,有几位成为了我最尊敬的同事和最亲密的朋友。

我们分享了许多深刻的对话,讨论艺术如何能够并且应该影响社会,而不仅仅是绘画和雕塑的美感。其中一些艺术家创作了引人注目和具有挑战性的作品,促使我跟踪他们的实践长达2年或更久,并激励我向英语世界的公众展示他们的努力和成就。

有趣的是,那些对社会产生重要影响的人和空间往往最不为大多数人所知。他们的实践涉及并围绕着影响当地公众的问题。虽然我们中的许多人相信艺术具有重要的文化意义,但在艺术产业中,许多人将艺术视为特权的象征,视为有钱精英的“游乐场”。这是一个很多人都意识到的脱节,但是很少有人尝试去改变。

上海自组织的独立艺术空间(或替代空间)的开放(或重新开放)时期,与私人和公共的当代艺术博物馆的成立时间一致。一些起到催化作用的因素包括公众对中国当代艺术普遍兴趣的高涨,从而提高了对艺术生产和消费的更大需求,以及促进了实验艺术的发展。如果机构型的博物馆不对这些艺术生产和实践敞开怀抱,就有必要增加其他形式的艺术制造场所。

我花了两年时间关注的一个非传统空间是定海桥互助社。我第一次知道定海桥互助社是在回顾2016年上海双年展的时候。陈韵策划的“51人”城市项目与上海双年展自1996年成立以来的任何尝试都不同。通过与定海桥互助社的发起人陈韵和核心成员赵伊人的会面,以及在杨浦区定海桥互助社研究的一段时间,我对他们考虑到当地社区和生态的社会参与实践产生了兴趣。

定海桥互助社源于2013年由西天中土项目赞助的“中印城市交流研讨会”。通过一系列的论坛和讲座,陈韵邀请了专业的艺术家、建筑师、音乐家和作家,探讨了定海桥在过去十五年里发生的关于拆迁安置的变化过程。在参加者的鼓励下,2014年首届PSA青年策展人计划在上海当代艺术博物馆举办了题为“定海桥:对历史的艺术实践”的展览,重点介绍了杨浦区工薪阶层的社会历史情况。此展览方案获得当年青策计划一等奖,并引起了公众对定海桥地区更广泛的关注。

许多定海桥互助社的项目侧重于促进对城市和空间文化的了解,同时努力通过相遇和共同准备餐食,将来自不同社会阶层和地理背景的人联系起来。2017年4月,我与赵伊人合作,带着在上海留学的艺术史专业的美国大学生参加了在定海桥举办的烹饪比赛。这顿晚餐的食谱是由每个学生自己编制的,所用的食材都是从附近的市场摊位上买来的。

在与定海桥互助社的研究人员和当地邻居分享了中西菜肴后,我的美国学生们表达了他们对上海的这片“破败地区”的热情和体会到的安全感,远远超过了他们在美国去过的任何“贫困社区”。当学生们描述他们家乡的情况,把那里和这里的故事联系起来,当地居民和研究人员反过来听取他们对定海桥社区的理解时,新的见解和理解跨越了来自截然不同背景的个人之间的巨大文化鸿沟。

美国学生在定海桥互助社做饭。照片由Julie Chun 提供

中国和美国年轻人在定海桥互助社共餐和交流。照片由Julie Chun 提供

在汇聚当地居民与外来者的这一方面,定海桥并不只是与外国人打交道,而是与中国境内不同地区的人,包括来自外省的农民工打交道。定海桥地区远离上海市中心,为家政工人、建筑工人和其他低收入者提供廉价的住房选择。定海桥互助社与艺术家王子月合作,于2017年8月9日至11日举办了“儿童街头剧场”的社区剧场实践活动。该系列工作坊邀请了暑假期间来定海桥探望父母的农民工子女参加。上海的常住外来人口超过970万,占上海总人口2400多万的40%。没有上海市户口意味着孩子不能在父母的工作地附近上学,儿童街头剧场是一个专门为这些孩子创建的项目。

工作坊在定海桥互助社的小房子里开始,通过一系列的练习,孩子们做了各种可以自由地探索他们身体的运动。这个工作坊提供给参与者放松和鼓励的氛围,让许多并不彼此认识的孩子之间变得能够更加舒适地相处。在接下来的两天里,工作坊的地点转移到户外的街道上,孩子们在那里继续探索如何在街道和社区的开放空间内与他人互动。到了工作坊的第三天,也是最后一天,大多数孩子都从之前的自我抑制的状态中释放了出来,两个孩子之间建立了可靠的友谊,设法调和了父母之间不友好的关系。

2017 年 8 月 12 日,儿童街头剧场,Capsule Mall为定海桥社区定制的剧场实践。照片作者:王子月。由定海桥互助社提供。

目前,由陈韵自筹资金和自主开展的定海桥互助社仍然由赵伊人在同一空间开展新活动,志同道合的志愿者们聚集在这里,包括了研究人员、艺术家、摄影师和学者等等,提供广泛的短期和长期实践项目,包括艺术表演、工作坊、讲座和其他支持。正如其最初的使命宣言,定海桥互助社继续坚持跨学科的方法,甚至超越了关系美学的设定(关系美学由法国理论家尼古拉·布里奥于1990年代提出,关注艺术作品在人与人之间制作、引起的关系)。

定海桥地区的老人和街景。(左)Julie Chun 摄于2017年6月16日,(右)Julie Chun 摄于2021年5月2日。

在像上海这样的大都市,没有什么是静止不变的,艺术世界的很少几个方面可以被期望保持不变。在刚刚过去的一个阳光明媚的五一劳动节周末,我拜访了现在的定海桥地区。从爱国路地铁站3号口出来后,我穿过长阳路,沿着记忆中那条狭窄的小路走下去,来到附近的当地社区。

现在那条小路不见了,停车场里的流浪狗也不见了。停车场被戴着黄色安全帽的建筑工人“占领”了,高耸的起重机占据了整个景观。为了给大规模的豪华公寓打好地基,手提钻机从四面八方轰隆作响。我的心脏停止了一秒钟,有点疼痛,因为我想起了我在上海过去十年的经历中形成的独特记忆。

当我经过这些以前经常去调研的地方时,我很感激自己曾经拍摄的所有照片,潦草写下的大量笔记,以及无数的记忆,它们将成为对上海近代史上一段特殊时期的提醒。因此,我希望促使策展人和艺术家通过积极参与公众活动来缩小人与人、阶层与阶层之间差距,我的愿望是这样的活动和空间能够以新的活力在上海重新出现,使艺术作为一种真正属于任何人和每个人的共同文化价值,重新焕发活力。

(作者Julie Chun系皇家亚洲学会中国支会艺术史学负责人,华东师范大学国际文化交流学院艺术史客座教授,《Yishu典藏国际版》长期撰稿人。本研究的初版曾发布于英文学术期刊Journal of Contemporary Chinese Art,Vol。 5,原题为Independent Spaces to the Street: Participatory Art in Shanghai,作者Julie Chun。)