文/于畅

刘焕章,出生于1930年的内蒙古,1951年进入中央美术学院学习雕塑。上世纪的50至60年代,是新中国雕塑的关键时期。人民英雄纪念碑的兴建使雕塑科成为美院新设置的重要科目,也是当时美院已有的少数专业之一,以培养雕塑人才,在功能性上满足需求。刘焕章,就是这应运而生的首批学员之一。

工作中的刘焕章,2021年

工作中的刘焕章,2021年袁运生,1937年生于南通,1955年考入中央美术学院油画系,师从董希文先生。这时中国的绘画正处于学习“苏派”契斯恰科夫体系的热情高涨时期,主流即表现劳动人民的现实主义绘画。而袁运生,在短暂成为“苏派”模范生后,即快速走上了一条与主流相左的道路,被定性为“右派”。其于1962年完成的毕业创作《水乡的记忆》,从今日回看,既是他艺术实践的首个高峰,同样也是个人命运的重要转折点。

袁运生在《魂兮归来》展览现场,2021

袁运生在《魂兮归来》展览现场,2021这两位生于1930年代的老先生,却在2021年上半年的当代艺术圈引发了新的话题。画廊周北京期间,星空间举办了由刘鼎策划的刘焕章个展《人间》;站台中国当代艺术机构则推出了由鲁明军策划的袁运生个展《魂兮归来》,这两家画廊不约而同地将“30后“的老先生推至最前线,在流行的装置、影像等媒介的包围下,两位分别专攻传统雕塑和绘画的老先生,却依然收获了多方关注。

“人间——刘焕章雕塑展”展览现场,星空间,2021

“人间——刘焕章雕塑展”展览现场,星空间,2021 “人间——刘焕章雕塑展”展览现场,星空间,2021

“人间——刘焕章雕塑展”展览现场,星空间,2021 袁运生《魂兮归来》展览现场 - 北魏佛像写生部分,站台中国

袁运生《魂兮归来》展览现场 - 北魏佛像写生部分,站台中国将两位老先生的作品抚去历史的尘土,放在中国当下的当代艺术语境里,被遮蔽的个人发展线索的梳理,又能重新发现他们的来路和新的去处。

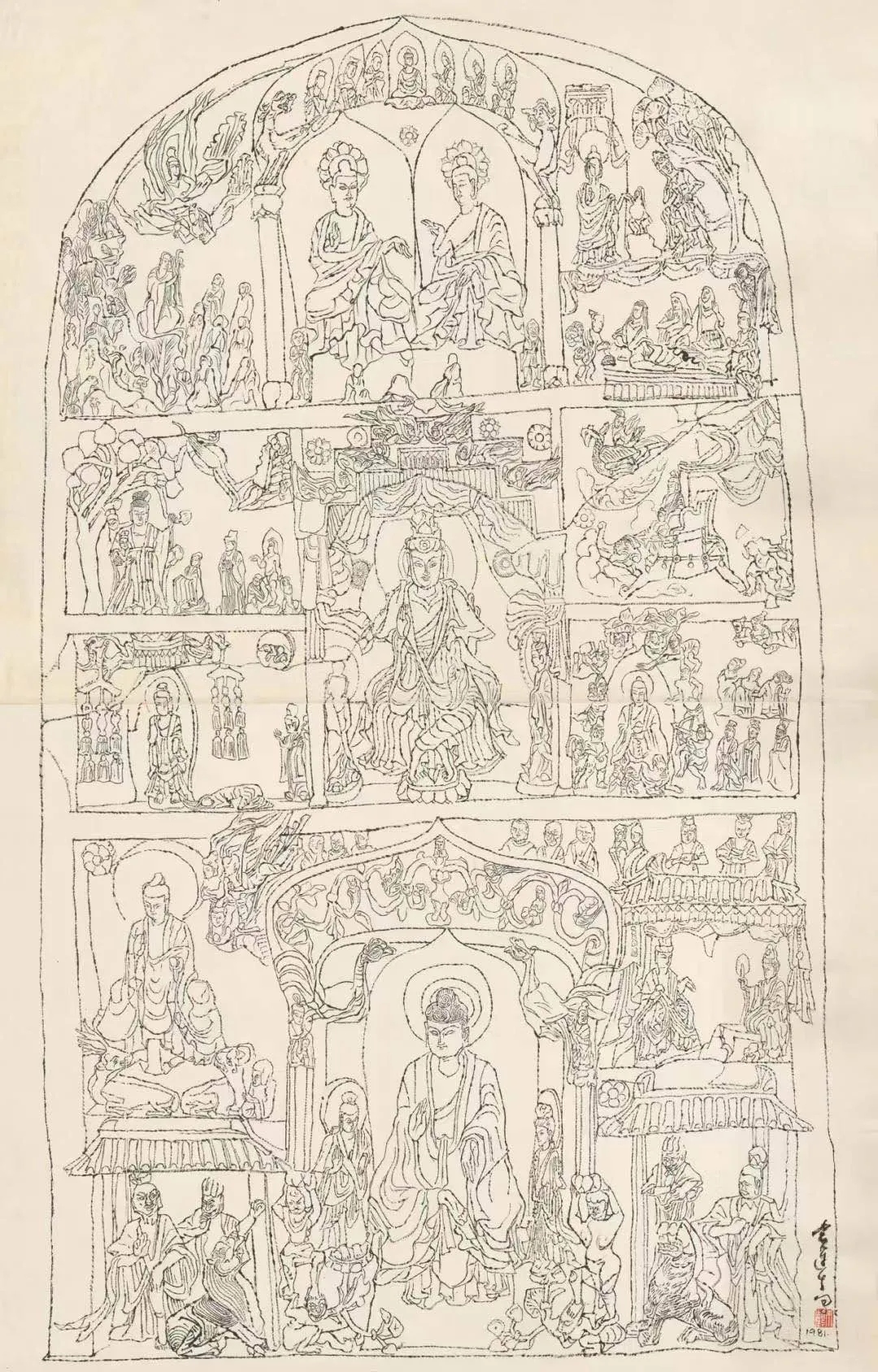

袁运生,《敦煌众佛像写生》,137x66cm,宣纸水墨,1981

袁运生,《敦煌众佛像写生》,137x66cm,宣纸水墨,1981 “人间——刘焕章雕塑展”展览现场,星空间,2021

“人间——刘焕章雕塑展”展览现场,星空间,2021在星空间与站台中国呈现的两位老先生个展,也都“巧合”地把展览的重心放在了80年代初。站台中国的创始人陈海涛表示:“此次展览是个老名字,与袁运生于1982年撰写的《魂兮归来——西北之行感怀》同名,是他在西北考察后,关于传统中生成的现代性的阐述。”对此,星空间的创始人房方也表示:“80年代是中国社会的转型时代,也是刘焕章自身创作的一个黄金期,他曾两次在中国美术馆举办个展。这一时期,在题材与表现风格上他也形成了鲜明的个人特色,并一直影响到后面几十年的创作。因此,集中呈现并且讨论刘焕章的八十年代就显得尤为重要。”这一艺术家的中年阶段,于他们自身,是艺术实践的关键时期;于艺术界而言,则是介入理解他们在当代艺术语境下位置的一个坐标轴。

袁运生《魂兮归来》,文章原载于《美术》杂志1982年第一期

袁运生《魂兮归来》,文章原载于《美术》杂志1982年第一期 袁运生《魂兮归来》,文章原载于《美术》杂志1982年第一期

袁运生《魂兮归来》,文章原载于《美术》杂志1982年第一期两位在很长一段时间的艺术发展中,并非“主流”的艺术家,都有着独特的自我探索之路。

在1960-1961年,刘焕章去麦积山、敦煌、云岗等地考察临摹。源于古代佛教雕塑的理解,使他作品中的人物传达出细腻的造型风格。如其代表作之一《少女》,就有着菩萨面孔:落目低眉、温和婉转。他同时期的其它作品,造型简约却有力量,兼容并蓄了几何抽象概念;80年代创作的猫头鹰等动物也姿态多变、宛如有情。

刘焕章《少女》(刊于1962年第6期《人民画报》)

刘焕章《少女》(刊于1962年第6期《人民画报》)  刘焕章,《又添新愁》,1989,砂石,46×34×28cm

刘焕章,《又添新愁》,1989,砂石,46×34×28cm70年代末,在前往云南西双版纳写生后,袁运生创作了最为事件性的机场壁画《泼水节——生命的赞歌》中,将民族体验与深沉情感集中铺陈。那些身形纤长摇曳、自由活泼的傣家女,以及沐浴的裸体形象,都是艺术家把未被规训过的生命力转化后的视觉体验。1981年,袁运生带领学生前往敦煌、麦积山、茂陵等地写生,用毛笔绘速写,融合写意白描与抽象之“形”。他写生的佛像与神兽是有表情的,或怒目而视、或似笑非笑。想要给这些作品粗暴的贴上某某流派的标签,恐怕不太容易。

袁运生,《生命的赞歌》(局部),首都机场壁画,1979

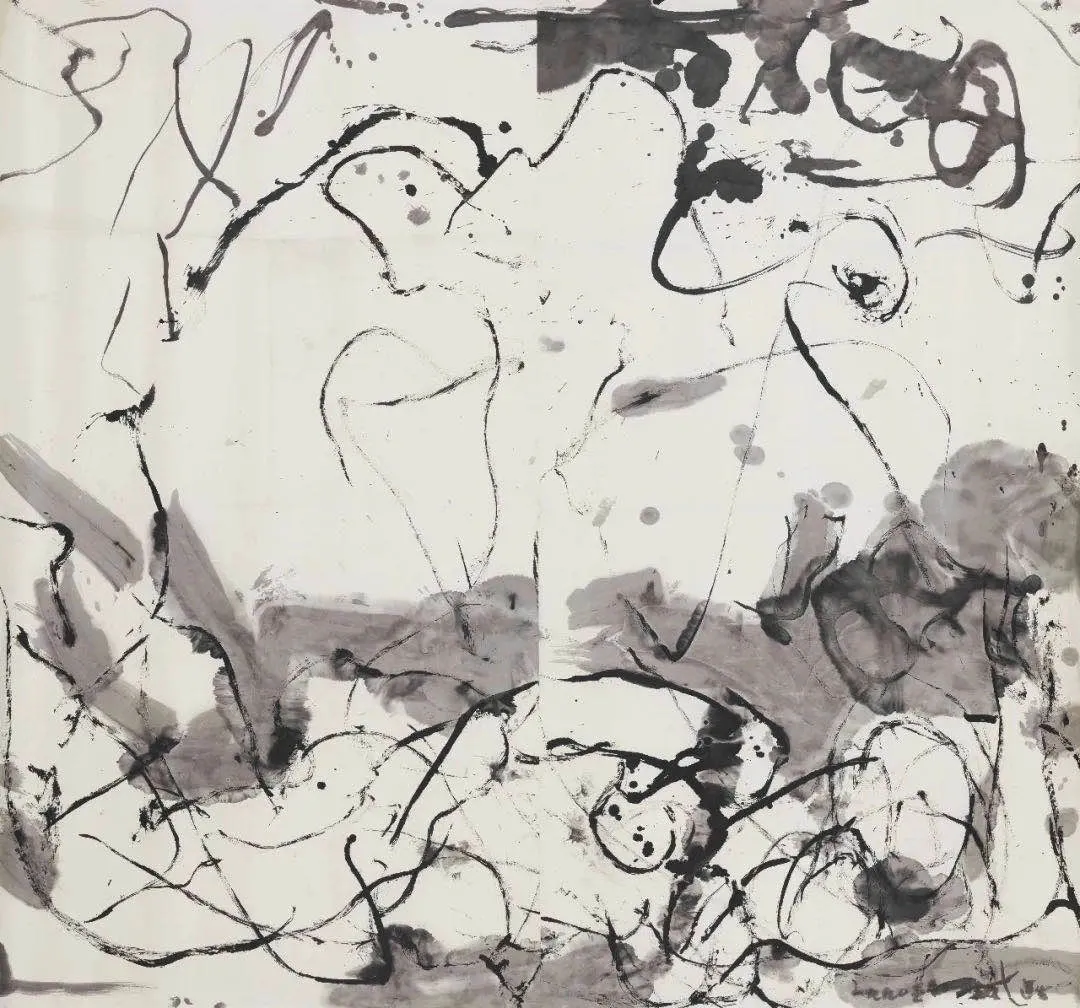

袁运生,《生命的赞歌》(局部),首都机场壁画,1979在传统之外,这两位“30后”艺术家的创作生涯中,也联接着丰富的艺术脉络。袁运生在1982年前往美国纽约,1996年归国。在此期间,他吸收了西方立体主义、抽象主义、表现主义等流派的风格,却仍持续将传统水墨作为重要的绘画媒介,在意识形态斗争氛围浓厚的年代里,依然表现出了对人类共同命运的关怀。在刘焕章和袁运生两位先生的作品中,都可以看到充沛的情感,对人本身的关注。在今天的观众眼中,依然能从这些雕塑和绘画中看到了对人的亲近。从“古”中寻新,于静中动情——在艺术创作模式化的时代里无疑是一条自发的个人之路。即便与当时主流的社会现实主义标准有所出入,却无法不称之为表现“真实”。

当然,再突出的个体也需要放置到历史浪潮中观察,对以上两个展览的策展人刘鼎与鲁明军而言,理解这两位“30后”艺术家,并不意味着将艺术家孤立地看待。

在谈及近期出版的新书《美术变革与现代中国》撰写初衷时,鲁明军提到:“20世纪,中国的艺术实践始终在跟西方发生关联。在这个时候,我们如何在这种拉扯中重新确立自我?袁运生就是这里的典型”。艺术家选择的路径或许有所差异,但这种在中西多重影响角力下对自我的探索,却是相似的。

袁运生《象与形之一》,纸本水墨,175×190cm,1990

袁运生《象与形之一》,纸本水墨,175×190cm,1990 袁运生《霍去病墓石兽》,66x99cm,纸本水墨,1981

袁运生《霍去病墓石兽》,66x99cm,纸本水墨,198170年代末到80年代初,艺术教育带来的思想基础既分裂又矛盾,由此引向的当代艺术实践,也表面上似乎被推搡着走入一种对抗或顺从的二元关系。这种短时的激进和坚定其实有着迷茫的反面。如果不连接到当时受限制的特殊大环境中去,似乎仅能被称之为“叛逆”。对此,刘鼎回应道:“1989年以后,普遍化的当代艺术叙事沿用于一种前卫艺术的逻辑,夸大了当代艺术家与现实语境之间的对抗关系,也异化了‘艺术为革命’和‘艺术为艺术’这些产生于具体历史语境中的提法。人们往往将‘艺术为了艺术’简单地理解为‘纯粹的抒情’或‘纯粹的形式’;将在艺术中进行评述和对问题的探讨又理解为把艺术作为宣传的工具。这些极端的理解妨碍了许多艺术家和评论家在艺术中深入地探索把技法、形式与思想、内容和抒情有机地结合统一起来。”

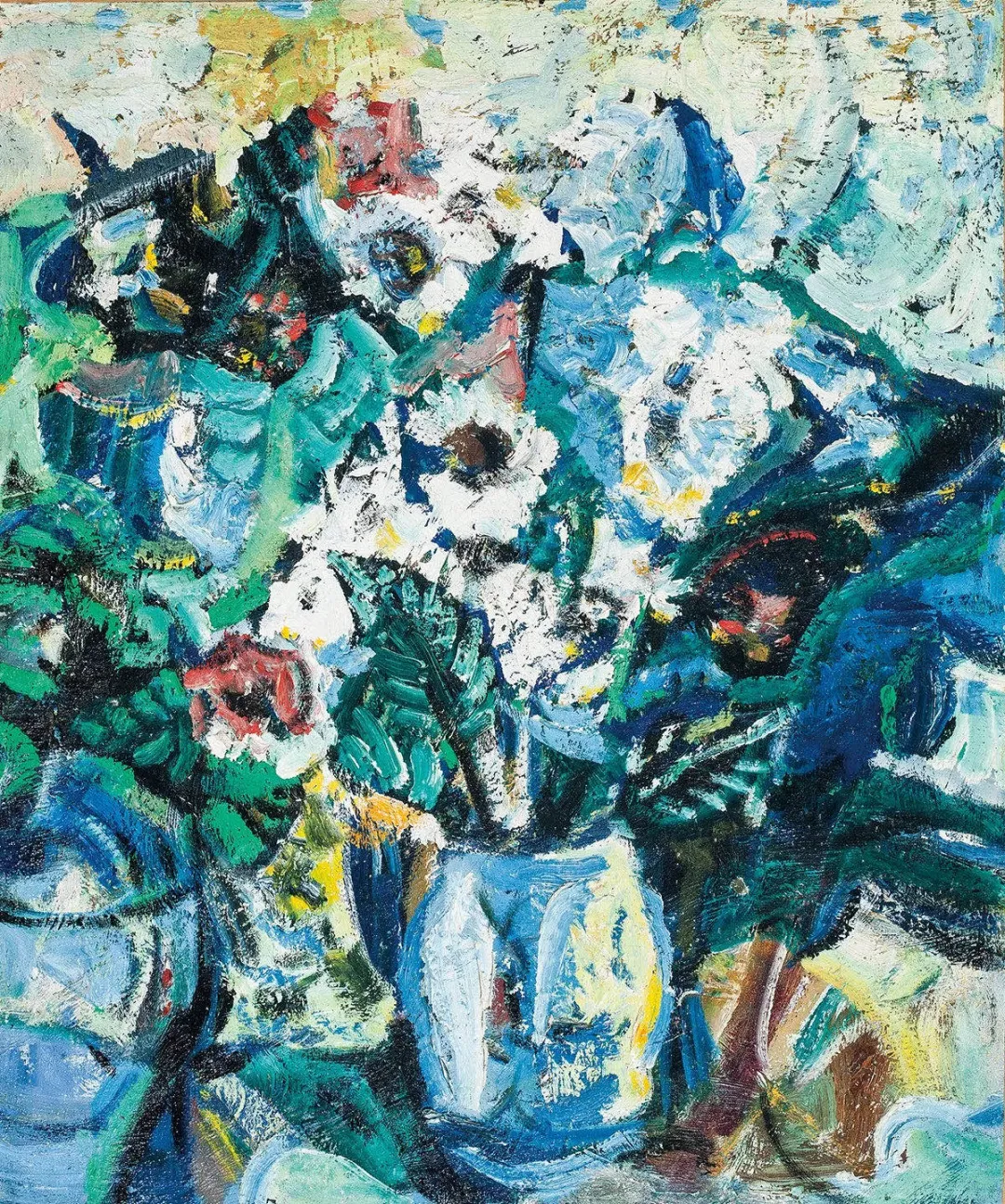

吴大羽,《瓶花》,60.3×50.3cm,20世纪50年代。图片来源:西泠拍卖

吴大羽,《瓶花》,60.3×50.3cm,20世纪50年代。图片来源:西泠拍卖而近些年学界对于父辈艺术家的重提,也同样不能算是个新鲜事件。吴大羽、关良等老一代艺术家于上世纪80年代的“复出”可谓早有先例。刘鼎表示:“1980年代前期的艺术界处在新与旧、先进与落后等问题的争论中,之前被压抑的各种‘现代派’在新时期再次被征用。当‘现代派’作为一个笼统的概念被推崇时,它也承载了象征中国以外的‘西方自由世界’的使命。吴大羽、关良等老一代艺术家的再次被广泛提及是在上世纪的80年代,他们的出现和当时在文坛上被复出的沈从文、汪曾祺一样,都是在一个迫切要与前三十年决裂并创造一个新时代的背景下被呼唤出来了。在1970年代末、1980年代初全国各地的美术馆都在做老艺术家的回顾展,他们的创作风貌在一定的程度上回归到了一种自由状态,对于当时的艺术界带来别样的空间。“

1979星星画会首届,美术馆外广告

1979星星画会首届,美术馆外广告文化学者们当今进行的其实也是一个解构——重塑形象的过程。一些老先生,例如袁运生,是由首都机场壁画这样的事件性构成的,事件既代表他也“规定”了他。而另一些艺术家则由稳定推进的典型作品搭建。他们不是事件和节点,而是一条绵延上升的线。如今即便回头看,也并不是把这条线对折或打结,而是重新发现线里原本具备的于当下依然有营养的成分。鲁明军在谈及刘焕章时,也提到他“其实之前在当代艺术领域里面基本上很少谈到。但我们今天可以找到他早期雕塑里面的现代主义因素、民间趣味等,也是有意义的,丰富了今天艺术的一个面向。”

袁运生 “麦积山石窟白描系列” ,134x86cm,宣纸水墨,1981

袁运生 “麦积山石窟白描系列” ,134x86cm,宣纸水墨,1981随着艺术家创作生涯逐渐推进,他们的实践将被不断地得到承认,或许是一种必然。刘焕章对于中央美术学院雕塑系的贡献,和袁运生对于壁画系的影响,都已经获得了广泛的尊敬与认可。但在鲁明军看来,这样重要的历史地位,也恰恰是他们后期被忽视甚至被埋没的原因。他们身上所具有的事件性和积累的历史地位,似乎已经将其抬到了一个不被重点讨论的位置。当我们从今天的创作反推回去,用平视的视角来看时,可能才能真正理解80年代至今,他们到底在做什么?

“焕然有章:刘焕章雕塑艺术展”,中国美术馆,2016年 图片来源:中国美术馆

“焕然有章:刘焕章雕塑艺术展”,中国美术馆,2016年 图片来源:中国美术馆2016年,刘焕章在中国美术馆举办第三次个展《焕然有章——刘焕章雕塑艺术展》,引起了刘鼎的关注;2017年,由卢迎华与刘鼎发起的中间美术馆群展《“沙龙沙龙:1972-1982年以北京为视角的现代美术实践侧影”》,则向未定论的中国艺术现代之路进行发问:在他们同时代的主流创作之外的艺术家,对如今的当代艺术有何影响?同年,被历史化已久的袁运生在中国美术馆开幕了大展《走向文明的自觉——袁运生艺术展》,将其创作系统地重新带入公众视野。

大型美术馆的展览将这些艺术家重新嵌入艺术史的叙述之中,也引起了艺术市场的跟随。

对于今年举办的刘焕章个展,星空间画廊主房方介绍道:“在我的童年时代,刘焕章先生就给我留下了深刻的印象,他是那个年代真正做到‘破圈’的极少数艺术家之一。但进入新世纪后,他的工作却未被纳入‘中国当代艺术’这一范畴,直到2017年,我在中间美术馆的‘沙龙沙龙’一展上再次看到他的作品,才知道这位中国艺术的长跑队员依然在以饱满的热情参与着当代创作。”

“沙龙沙龙:1972-1982年以北京为视角的现代美术实践侧影”,中间美术馆,2017年。图片来源:中间美术馆

“沙龙沙龙:1972-1982年以北京为视角的现代美术实践侧影”,中间美术馆,2017年。图片来源:中间美术馆站台中国的行动则更早一些。2019年,距离机场壁画事件时隔40年,对于站台中国的画廊主陈海涛而言,“现代性”的话题是时候重谈了。在他眼里:“面对中国现代性这个问题时,首先会想到袁运生。从当年学画时看到的云南白描,到机场壁画,到后来在美国时期的绘画。他是极具代表性的个案,他就是那个时代的传奇。”于是这一年,与1978年首都机场壁画同名的展览《生命的赞歌》在站台中国开幕,以事件引发了事件。两年后,又是40年的时差,作为代理画廊,简单概括一个艺术家已不是目的。摸索厘清袁运生复杂个人体系背后的进程,并将其与当下碰撞,或许才是更深远的价值。

袁运生个展《生命的赞歌》,站台中国,2019

袁运生个展《生命的赞歌》,站台中国,2019 袁运生个展《生命的赞歌》,站台中国,2019

袁运生个展《生命的赞歌》,站台中国,2019将两位老先生的作品抚去历史的尘土,放在中国当下的当代艺术体系里,仿佛又能为这条脉络找到些来路和去处。美术馆与画廊的持续关注,使这一批艺术家“重回”市场的潜力已初现。且不论对于学界是“老调重提”还是“新人新貌”,两位艺术家最早”学院派“之一的教育背景,央美雕塑系及壁画系重要的影响人物等头衔,均存在受国家委托制作的公共艺术作品等,对于收藏而言,都已经足够背书。

房方表示:“近年来,很多业内的有识之士都在反思‘中国当代艺术’的旧有概念,对其进行修补、颠覆和扩充。星空间也自觉地加入其中,并惊奇地发现在‘30后、40后、50后’当中,竟然还有一些堪称泰斗级的艺术家,尚未被艺术市场充分认知,如雕塑家刘焕章、摄影家刘香成等,我们希望抓住这些可以称之为‘填补空白’的历史机遇。”

《西单民主墙艺术展》,刘香成,摄影,1978年 ,25 x 30cm。图片来源:中间美术馆

《西单民主墙艺术展》,刘香成,摄影,1978年 ,25 x 30cm。图片来源:中间美术馆当代艺术不只意味着向“前”看,还可以向“后”看。提到中国当代艺术,尤其是北京的土壤里,大多85思潮的喷涌作为起点谈论;或者再往前回拨一些,从挂在中国美术馆馆外公园栅栏上的星星美展聊起。而再之前的艺术,仅将其理解为传统和主旋律,是否也是当代艺术激进过后,遗留的误差呢?陈海涛对此感慨道:“选择做袁运生的展览,也是对曾经所谓‘当代艺术’整体偏激性的理解和矫正,重看前几代人的工作,和他们当年所面临的问题,有很多问题,今天同样也在面对”。

策划/叶滢 设计/詹静怡

*若无特殊标注,

本文图片均来自星空间和站台中国当代艺术机构