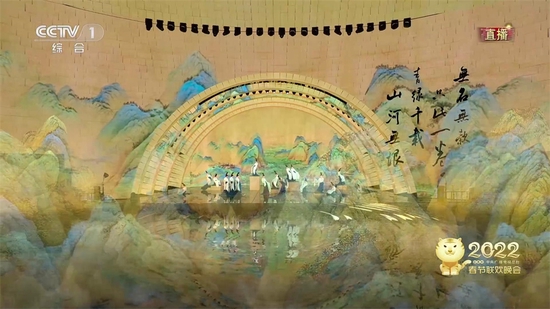

央视虎年春节晚会上,源自宋代名画《千里江山图》的舞蹈诗剧《只此青绿》选段“青绿”一度成为热点话题,有观点称之为“一场中式审美的盛宴”。

《千里江山图卷》的艺术特点与艺术价值当下学者论之极详,溢美之词也颇多。

然而,如果回溯历史,其实此图在历史上的鉴藏体系中很长一段时间多处于一种寂寞的状态,从北宋到文人鉴赏审美体系而言,在肯定《千里江山图》这样青绿浓艳之作艺术价值的前提下,也应该看到,这样的作品并非宋代以来中国文人画审美的高格,与宋徽宗的审美标准仍有差距。

中国画之所以从设色浓丽到推崇洗尽铅华的本色之作并不是偶然的,《千里江山图》本质上还是为皇权服务的产物,其创作更多还是服务与工具性的,甚至可以说,这是“为物所役”的艺术,这与王希孟的早逝或不无关系。

本文系作者参加北京大学人文论坛“《千里江山图》研讨会”的文章,“澎湃新闻·古代艺术”(www.thepaper.cn)特选摘刊发。

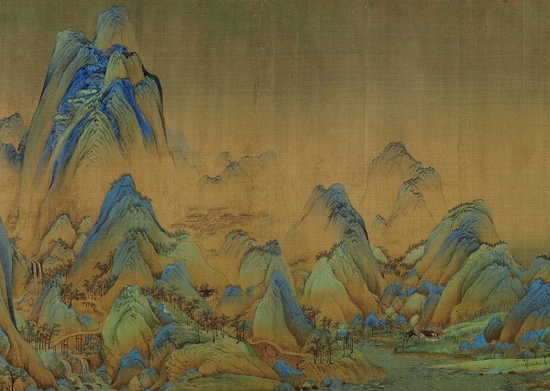

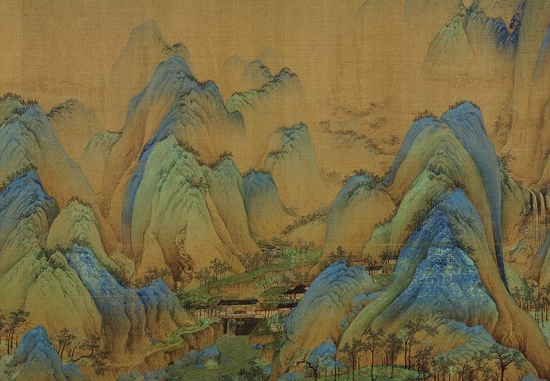

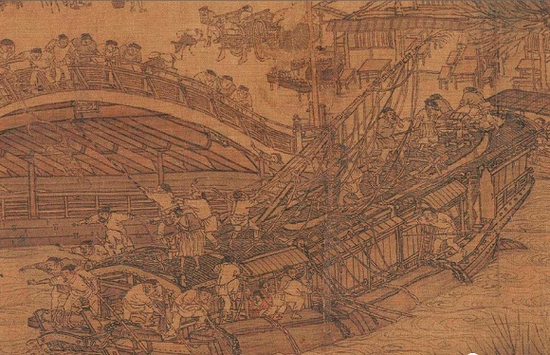

北宋 王希孟 《千里江山图》局部 故宫博物院藏

北宋 王希孟 《千里江山图》局部 故宫博物院藏 《千里江山图》2017年在故宫展出时排队极多

《千里江山图》2017年在故宫展出时排队极多王希孟的《千里江山图》直面过两次:一次是2013年的“故宫历代书画展”(第六期),在故宫武英殿读画整整一天,几算寂寥无人,乐在其中,那一次同时展出的还有宋徽宗的《雪江归棹图》,现场对比这两幅师生山水画,可玩味处颇多;有意思的还在于,仿佛与这一中国画史刻写精细、法度严谨的丹青巨制形成对比一般,《千里江山图》长卷尽头,赫然陈列的竟是传为诗仙李白纵逸天外的惟一传世名迹《上阳台帖》。

与《千里江山图》刻画谨严细腻相比,那样一样写意艺术的苍劲雄豪,逸兴遄飞,才真正让人心醉神移。

王希孟或可算是中国美术史上的神话之一,徽宗政和三年(1113),年仅18岁的王希孟用了半年时间绘成这一名作,用力极深,旋即早逝。这一名作多年前似乎仅公开展示过一次,因长近12米,从未公开呈现全貌,而2013年则是首次全卷展出。

当时从头到尾来来回回细细读画,泛黄的画卷上,气象万千,画面布局交替采用深远、高远、平远法,确实是咫尺而有千里之势:千峰万壑,绵延不绝,江河浩渺,烟波无尽,散落其间的则有野渡渔村,汀渚茅屋,桥亭舟楫,无论是万顷碧波,或是如豆人物,皆一笔一笔画出。

品此画,或可悟得“丹青”的原义所在——且不得不叹画作保存的精良,石青石绿,层层渲染山头,山底则多用赭石相接,苍翠富丽,点景多以白粉、粉黄等色,轻重浓淡,历经900年岁月,几乎鲜丽如昨。

第二次是2017年故宫博物院的“千里江山大展”,看了只有十分钟左右,因为名声突躁,排队者太多。

《千里江山图》2017年展出的时候成为一个热门话题,第一次看作品多是直觉,结构的大气,色彩的浓丽,细节的呈现,印象深刻;但第二次细读,一些山石、点景的细节,如山体的部分皴线较弱,生活细节如载重船吃水浅等错误,像是一个小的作品被放大了,问题就越来越多。

——当然,如果把这一作品放在这只是一位18岁画家所作的背景下,一切自然可以理解。

事实上,此图在历史上的鉴藏体系中很长一段时间多处在一种寂寂无名的状态。对比宋代提出“能品、妙品、神品、逸品”的品评,此作列入“能品”或者最多是“妙品”,或许更合适一点。上世纪五六十年代书画鉴定前辈鉴定此作时的那几句简短评语,主要也是讲对色彩精丽的肯定。

央视虎年春节晚会上,源自《千里江山图》的舞蹈诗剧《只此青绿》

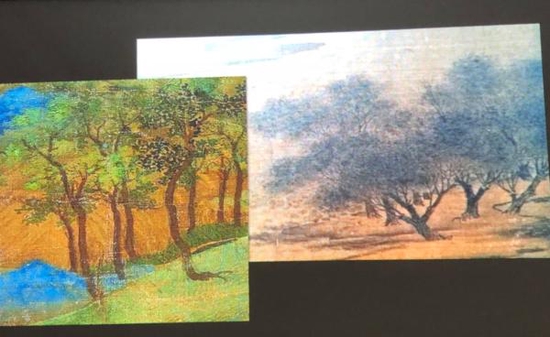

央视虎年春节晚会上,源自《千里江山图》的舞蹈诗剧《只此青绿》 2018年北京大学人文论坛《千里江山图》研讨会现场,桌上为《千里江山图》高仿品

2018年北京大学人文论坛《千里江山图》研讨会现场,桌上为《千里江山图》高仿品对于《千里江山图卷》,从蔡京的题跋中看,宋徽宗也只是“上嘉之”,如果不考虑此作的真赝争议,或可说明此画只是部分符合了宋徽宗对绘画的要求,距离北宋绘画的高格或曰最高标准仍有不小的差距。

何以有这样的差距,这既涉及到宋徽宗创立“画学”,追求绘画审美标准的话题,也涉及北宋绘画审美品格的建立与标准的确立,包括宋代士夫画勃兴的一个大背景。或者说,这涉及到中国绘画史上的最高标准何以确立,以及中国绘画追求的核心问题到底是什么?理清这些问题,对于《千里江山图卷》在历史上相当长时间的寂寂无名,或许也就不足为奇了。

北宋绘画的一个大的背景是文人的深度介入,无论是徽宗创立“画学”,以“诗意”追求“画外之意”的美学用心,抑或苏轼提出的“论画求形似,见与儿童邻”观点,其要点则在于将绘画从技术层面升华为一种游心畅神之作,而“逸格”在宋代的真正提出,也正在于看到绘画可以超越于技能之外的心灵自由处。

(一)

《千里江山图卷》的艺术特点与艺术价值当下学者论之极详,褒扬极多,其中也颇有过于溢美处。

《千里江山图》局部比较

《千里江山图》局部比较《千里江山图》的结构呈现有着强烈的韵律感,且大气磅礴与清秀典雅兼而有之,除了浓丽的色彩与结构的大气,个人感觉水波的描绘尤其精细出色。

这一作品或许也体现了徽宗对重振青绿山水的重视,对于徽宗的画作,无疑是花鸟最为知名,而山水画并不多,目前仅有水墨的《雪江归棹图》存世,当然也存在争议,而作为青绿山水的《千里江山图》作为徽宗亲自教导下的作品,其母本与唐宋水墨或青绿山水画作无疑是有关系的,以徽宗的作品而言,比如著名的《雪江归棹图》(水墨),还有《画继》中记载的徽宗的《奇峰散绮图》,看记录或许是青绿山水风格,不知与之是否有渊源关系,《画继》中对此作记有“(徽宗)其已而又制《奇峰散绮图》,意匠天成,工夺造化,妙外之趣,咫尺千里。其晴峦叠秀,则阆风群玉也;明霞纾彩,则天汉银潢也;飞观倚空,则仙人楼居也。至于祥光瑞气,浮动于缥缈之间,使览之者欲跨汗漫,登蓬瀛,飘飘焉……”这些修饰之句用于《千里江山图》上还是有一定的相似之处,我想这幅图可能是《千里江山图》的母本或借鉴之作,是青绿山水之作的可能更大。徽宗对绘画风格中的喜爱是多方面的,既喜欢色彩写真之作,但他更崇尚水墨,也就是道家的恬淡和朴素,“恬淡为上,胜而不美”,这与道家相关,也有北宋文人审美影响的原因。

从审美追求而言,《千里江山图》一方面表达了“天人合一”、“天人感应”的追求与宋代皇权的秩序,见出院体画的工整与严谨,除了雄阔的山体外,即便河中舟船、水波均细腻而具动感,体现了宋徽宗的江山观与的审美观,以绵延的江山表现天下一统与皇权的浩荡,为皇权服务,以此迎合皇家好大喜功的心态,故此山水画一片浓艳,追求鲜艳富丽、雅致华贵。

但就画作的主题而言,更有着皇帝审视自家江山与受文人影响的隐逸情怀,当然其中也可以解释出与道家思想相通的修仙与养生观念,已有不少学者对此论述。

北宋 王希孟 《千里江山图》局部 故宫博物院藏

北宋 王希孟 《千里江山图》局部 故宫博物院藏 北宋 王希孟 《千里江山图》局部 故宫博物院藏

北宋 王希孟 《千里江山图》局部 故宫博物院藏 北宋 王希孟 《千里江山图》局部 故宫博物院藏

北宋 王希孟 《千里江山图》局部 故宫博物院藏笃信道教的徽宗素来迷信天人感应之说,喜欢向群臣展示他表现祥瑞之兆的花鸟画,他借画作传递治国理念、震慑群臣的意图也不难理解。

南宋邓椿在《画继》中就记录了这样一件事。政和五年(1115),宋徽宗向赴宴群臣展示自己绘制的《龙翔池鸂鶒图》,群臣“皆起立环视,无不仰圣文,睹奎画,赞叹乎天下之至神至精也”。

宋徽宗

宋徽宗但宋徽宗没有想到,在《雪江归棹图》创作仅17年后,他自己以及大宋的半壁江山便全部陷落在金人手中。也正因此,后人在看此画时不免感慨。明代文坛领袖王世贞便在题跋中写道:“而帝以雪时避狄幸江南,虽黄麾紫仗斐亹于璚浪瑶岛中,而白羽旁舞,更有羡于一披蓑之渔翁,而不可得。又二年而北窜五国,大雪没驰足,缩身穹庐,与食毡子卿伍。”

此作既然是徽宗教导下所作,与他的审美追求必然有着巨大的联系,徽宗作为历史上有着极高造诣的文人画家,也崇信道教, 他通过王诜等受到此前北宋文人圈对书画创作的影响,以及“诗画同体”、 “无心” 的审美态度以及 “淡而无为” 的文艺观等, 也反映在他的作品中。

宋徽宗对欲进入翰林图画院的应试者有命题作画的习惯,尤其是爱出隐逸风格的诗句考学生的画意,如《野水无人渡》、《孤舟尽日横》等,反映了他对文人隐逸生活的向往。

故宫博物院余辉先生曾称《千里江山图》或是描绘庐山大境,还包括长江口和部分鄱阳湖,与《千里江山图》卷画意最接近的是唐代孟浩然的五言山水诗《彭蠡湖中望庐山》,所谓“大湖中见高山,真成活画”,而诗中的“久欲追尚子,况兹怀远公”正表现的是一种隐逸与漫游的矛盾,“寄言岩栖者,毕趣当来同”则说出了归隐到底是最终目的所在。

作为帝王,徽宗又认为艺术的最终价值是为了弘道 、 育人 ,他对此有过不少论述,曾说 : “ 道虽不可以言传 , 然道非音声可求, 得之不离音声, 圣人不得已而 言者 , 以物固有所然 , 非言无自而显 , 必因言以 求理, 则各然于然矣。”而在《千里江山图》蔡京的一段题跋也验证了这样的观点。

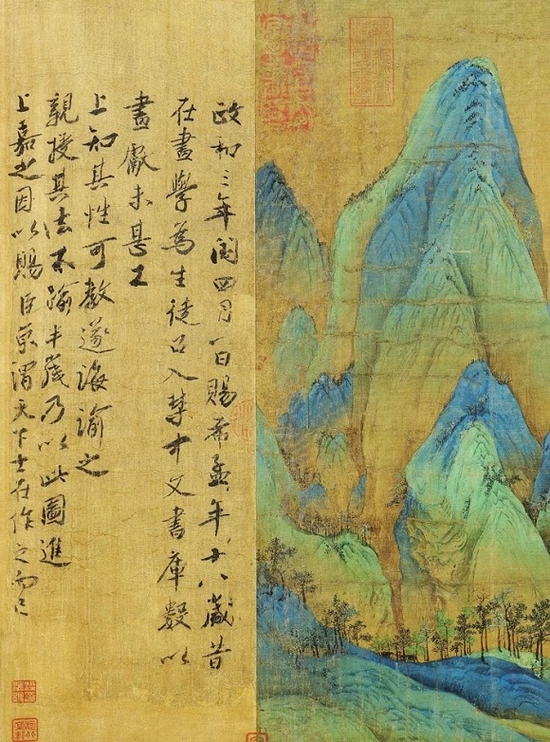

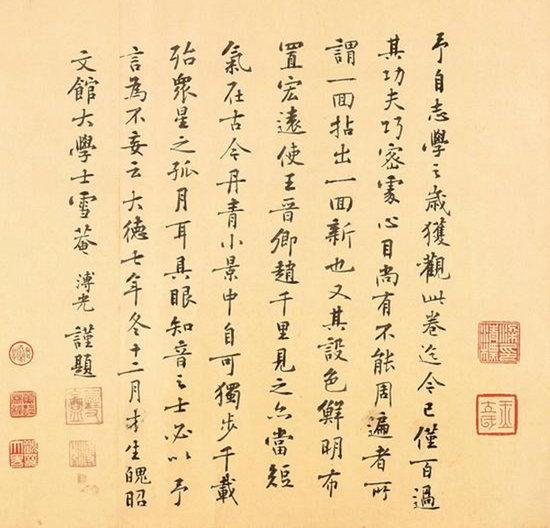

蔡京题有:“政和三年闰四月八日赐。希孟年十八岁,昔在画学为生徒,召入禁中“文书库”,数以画献,未甚工。上知其性可教,遂诲谕之,亲授其法,不逾半岁,乃以此图进。上嘉之,因以赐臣京,谓天下士在作之而已。” 由画及人,通过对王希孟的培养成功,感慨天下之士也在于培养而方可作事成事,并未涉及此画的评价。

《千里江山图》卷末蔡京跋文

《千里江山图》卷末蔡京跋文虽然此作符合徽宗的部分审美理念,但就宋代以来对于中国文人画的赏鉴最高标准而言,仍有不少差距。可以说,与徽宗的审美与艺术标准也是有较大差距的。

就文献而言,对于《千里江山图卷》,不仅蔡京主编、收录画作六千多轴的《宣和画谱》中未有记载,甚至连邓椿的《画继》中也未见相关记载,从蔡京的跋中也只是“上嘉之”,“谓天下士在作之而已”,蔡京对这一画作自己未加评语,宋徽宗对此作也未像对于少年新进的画月季者“喜赐绯,褒锡甚宠”,蔡京所记的意思很清楚,徽宗虽然“嘉之”,但并未真正重视,既未题签,亦未命名,更未收藏宫中,而是顺手把此画赐于宠臣。

除了元代溥光在题跋中有赞语,从宋到清代之前,并无其他人加以夸赞。如果不考虑此作的真赝争议,或可说明此画只是部分符合了宋徽宗对绘画的要求,距离北宋绘画的高格或曰最高标准仍有较大差距。

同样是画作长卷,宋徽宗对于其后创作的《清明上河图》的满意显然溢于言表,定为“神品”,以瘦金书题签“清明上河图”并钤“双龙”藏印。相比《千里江山图》的待遇——只是“嘉之”,几乎是象征性的鼓励一下而已。

《清明上河图》与《千里江山图》,对这两幅宋代长卷画,宋徽宗的态度可谓天壤之别。

《清明上河图》局部

《清明上河图》局部 《清明上河图》局部

《清明上河图》局部清初梁清标入藏后,将此画命名为《千里江山图》,乾隆后于画上题诗一首,称其“江山千里望无垠,元气淋漓运以神”,——用“元气淋漓”这四字评此画,简直是胡说八道。

实在而言,若以技术而言,当然此作是有着极多可圈可点之处的,比如山水总的结构与层次,但问题也有不少。

比如,一些山体的线条勾皴柔弱处较多,甚至有凌乱之处,房屋与山体有的尚有生硬处,而且其中如货船等的画法可以看出一些常识性问题,一些树山的线条用笔也非常之弱,有的树形如果放大,不仅生硬,而且粗糙,还有色彩的铺排渲染,不考虑细节与真实,问题很多,但如果把语境限定在这毕竟是一个十七八岁少年的初啼之作,一切也都是可以理解的。尤其过人处是王希孟对色彩的运用,大胆奔放而浓丽无比,具有创新性,仅此一点,此作留名画史也算是名至实归。

《千里江山图卷》树形局部(左) 据北大人文论坛现场图

《千里江山图卷》树形局部(左) 据北大人文论坛现场图(二)

《千里江山图》的艺术价值当然是较大的,尤其是青绿山水画史上而言。但从历史上看,过分甚至无限拔高此画的艺术造诣或许并不符合宋徽宗的初衷,也不符合北宋以来的中国绘画形成的品鉴高格。

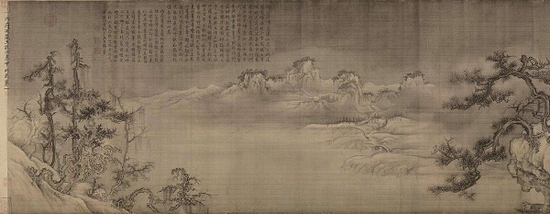

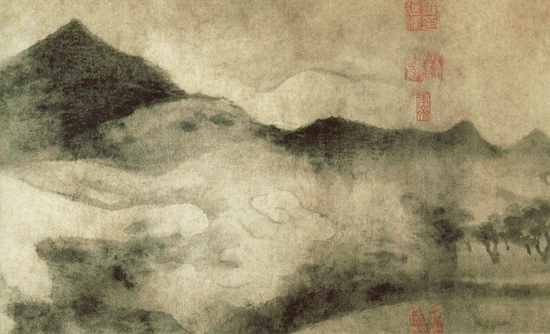

不妨对比徽宗惟一留世的山水画《雪江归棹图》——虽然此作是否徽宗所绘尚有争议,但毕竟有赵佶瘦金书自题:“雪江归棹图。宣和御制。”和草字押书“天下一人”,而蔡京题跋则有:“伏观御制《雪江归棹》,水远无波,天长一色,群山皎洁,行客萧条,鼓棹中流,片帆天际,雪江归棹之意尽矣。”可以说,此作至少体现了赵佶对中国山水画的一种理想与追求。

北宋 宋徽宗 《雪江归棹图》 故宫博物院藏

北宋 宋徽宗 《雪江归棹图》 故宫博物院藏 北宋 宋徽宗 《雪江归棹图》局部 故宫博物院藏

北宋 宋徽宗 《雪江归棹图》局部 故宫博物院藏 《雪江归棹图》全卷中央独行的渔父

《雪江归棹图》全卷中央独行的渔父 《雪江归棹图》卷末所描绘行船归来的“归棹”之意

《雪江归棹图》卷末所描绘行船归来的“归棹”之意从《雪江归棹图》的形制看,恰恰隐去了青绿,而突出水墨的渲染,很明显受到王诜的一些影响,也是他所追慕的王维风格。所以后来的董其昌索性则认为这一画作原本就是王维所作。

或许可以这样说,《千里江山图》的人文隐逸情怀只是表面式的,绘画本体上尚未真正隐逸,因为隐逸的核心是精神的真正自由,《千里江山图》气势磅礴的画面与金碧辉煌更多传递出的皇权与天人秩序之感,而《雪江归棹图》营造的更多却是画家萧条淡泊的情感,或许可以说,而到了《雪江归棹图》,从绘画文本与作品的精神内核都归入隐逸一脉——这其实也是徽宗念兹在兹的清简淡远一脉,而并非只是浓艳富贵,这与道家的影响也极有关系。

这样的风格之所以诞生尤其不能忽视的是北宋文人圈审美追求对徽宗的巨大影响,比如王诜与其朋友圈。

《宣和画谱》对王诜记有:“既长声誉日益籍甚,所从游者,皆一时之老师宿儒。”王诜的朋友圈在北宋是当时第一流的文人,包括苏轼、黄庭坚、米芾、苏辙、文同、秦观、李公麟等,尤其与苏轼,交往极多,甚至贵为驸马,也受到苏轼乌台诗案的牵连而遭贬官,苏轼的士夫画理论与畅神自在的为文与书画实践对于王诜的创作也影响颇大。

北宋 王希孟 《千里江山图》局部 故宫博物院藏

北宋 王希孟 《千里江山图》局部 故宫博物院藏苏轼有“诗不能尽,溢而为书,变而为画”的说法,其文人画的观点则是基于他对诗文的理解与儒释道的通透处,比如不滞于物、超然、诗画同体、寓意于物、重韵写意等。苏轼提出的诗画同体,在《书摩诘蓝田烟雨图》中被明确提出,“味摩诘之诗,诗中有画。观摩诘之画,画中有诗。诗曰:‘蓝溪白石出,玉川红叶稀。山路元无雨,空翠湿人衣。’此摩诘之诗,或曰非也。好事者以补摩诘之遗”。 在 《净因院画记》他则记有“余尝论画,以为人禽、宫室、器用皆有常形,至于山石竹木、水波烟云虽无常形,而有常理。常形之失,人皆知之;常理之不当,虽晓画者有不知……必有明于理而深观之者,然后知余言之不妄。”

在 《书鄢陵王主簿所画折枝》,他说: “论画以形似,见与儿童邻。赋诗必此诗,定非知诗人。诗画本一律,天工与清新。边鸾雀写生,赵昌花传神。何如此两幅,谁言一点红,解寄无边春。”

苏轼通过一系列论述提出了“重神写意”的士夫画理论,并主张论画不应仅以“形似”,更应注重“神似”,注重自在的精神与气韵,追求意境与恬淡。其后的晁以道则又诗云:“画写物外形,要物形不改,诗传画外意,贵有画中态。”

所谓神似,也就是更加贴近自己的内心,不为外物所役,更强调有着澄明之境的自己的主观感受,抒发内在的情绪,而不因外在的形似而损害内在的本心与体会。

中国画之所以从设色浓丽步入简淡之途并不是偶然的,其中关键点即在于注重“与物传神“的同时能否抒发个人的心性自由,老子所言的“朴素而天下莫能与之争美”、孔子所言的“绘事后素”,本色与素淡,也可以说是六朝及其后中国归隐文人心性与生活的关键词句,无论是六朝文、王维诗、宋元简笔山水,莫不如此,倪云林“聊写胸中逸气”论更将这一态度与文人画推至极致。

王诜《渔村小雪图》局部

王诜《渔村小雪图》局部 北宋 王诜 《渔村小雪图》局部 故宫博物院藏

北宋 王诜 《渔村小雪图》局部 故宫博物院藏 北宋 王诜 《渔村小雪图》局部 故宫博物院藏

北宋 王诜 《渔村小雪图》局部 故宫博物院藏作为苏轼好友的王诜,时常与其相聚品茗作诗品画,气味相投,耳濡目染,苏轼的这一系列理论对其影响较大,也间接与或多或少地影响了其后的宋徽宗,宋徽宗以隐逸诗句作为画学的考题或许就是受到苏轼“诗画同体”说的直接或间接影响。诗画同体说强调绘画对文人修养的发现与表达,从而变绘画的直观为诗意的内足、变院体、形似为写意与人文意韵。王诜的《烟江叠嶂图》与《渔村小雪图》都作于其被贬后,一方面是其绘画不同于布局严谨、结构平衡的山水画,打破平衡,古典山水画的风格秩序被打破,而更加适应画家的内在情绪的呈现,以更好更直接地反映了王诜所追求的文人理想与他所体会的淡淡怅惘、忧郁失意以及真正的隐逸情怀,以笔墨载体论,这样的情怀如果以金碧辉煌的青绿重色来绘写显然是不合适的,因之其笔墨也必然变为朴素质朴然而又烟雨迷蒙的水墨洇染之作。

而通过作品的对比可以清晰看出《烟江叠嶂图》与《渔村小雪图》对赵佶《雪江归棹图》的清晰影响,这与《千里江山图》的金碧辉煌完全是不同的画风与品格,也可以说,后者的画格至多只是绘画的中级阶段,如果以“能品”、“妙品”、“神品”、“逸品”相对应,《千里江山图》可以列入能品或妙品。

可以说,《千里江山图》还是为皇权服务的产物,其中虽有道家隐逸的内容,但这更多仍只是表面性的,画作还是在于表达一种秩序,而其表达方面更多还是工匠性的,虽然想接受人文的精神,比如余辉认为画意或许出自孟浩然诗句,但就其实质而言,仍然有着较大差距。换言之,这仍然是服务性与工具性的画作,是为物所役的艺术,不是为自己心灵而创作的画作,其中很少能看出画者本身的内在情绪与状态。

此作与王诜的《烟江叠嶂图》、《渔村小雪图》与赵佶《雪江归棹图》水墨内在的萧散有着明显的不同,老子说:“恬淡为上, 胜而不美。”可以说,经过北宋文人的推动,中国艺术的意境已经转为不求形式上的华艳而讲究淡而无味 , 含义隽永,萧散传神 。

赵佶本人在其艺术创作中一直深得恬淡之道。 以花鸟画而言,除了艳丽富贵的院体作品,他影响最大的则是其用水墨渲染的技法 , 不太注意色彩, 崇尚清淡的笔墨情趣。 如 《柳鸭芦雁图》 、《鹦鹉图》 等,均是。

北宋 宋徽宗 《柳鸭芦雁图》 上海博物馆藏

北宋 宋徽宗 《柳鸭芦雁图》 上海博物馆藏 北宋 宋徽宗 《柳鸭芦雁图》局部 上海博物馆藏

北宋 宋徽宗 《柳鸭芦雁图》局部 上海博物馆藏需要补充的一个细节是,中国画发展到文人士夫写意画一脉也正在于因为对心灵自由的向往,与“为物所役”的去除,书画之道,当写其心意,若为物所役,对创作者的影响也是巨大的,比如王希孟,画完《千里江山图》不久,即早逝,这与他创作这件作品“为物所役”太累或许不无关系。

颇有意味的是,可以再举一例,2017年故宫观展《千里江山图》时才知道清代乾隆朝的宫廷画师王炳临摹过此作,而让人感到奇怪的在于,他在临摹毕《千里江山图》之后,也逝去了——这虽然可归之于巧合,但不可否认的是,这么巨大的一幅为皇权服务的工笔之作让画者损寿是可以想见的,此即如董其昌所言:“刻画细谨,为造物役者,乃能损寿。”这也说明中国文人画为什么最后追求自在与适性?也就是不为物所拘,画到最后是追求自适所作。

清代宫廷画家王炳临摹《千里江山图卷》局部

清代宫廷画家王炳临摹《千里江山图卷》局部 故宫2017年展出时对清代王炳临摹《千里江山图》不久后逝世的说明

故宫2017年展出时对清代王炳临摹《千里江山图》不久后逝世的说明实事求是说,18岁的王希孟画作设色之精丽与西方任何绘画相比,并无多少逊色处,从另一角度而言,青绿山水之格在中国的发展其实是值得深入探讨的。宗白华先生在《美学散步》中曾提及:“然而中国画趋向抽象的笔墨,轻烟淡彩,虚灵如梦,洗尽铅华,超脱暄丽耀彩的色相,‘色彩的音乐’在中国画久已衰落。(近见唐代式壁画,敷色浓丽,线条劲秀,使人联想文艺复兴初期画家波提切利的油画。)幸宋、元大画家皆时时不忘以‘自然’为师,于造化絪缊的气韵中求笔墨的真实基础。近代画家如石涛,亦游遍山川奇境,运奇姿纵横的笔墨,写神会目睹的妙景,真气远出,妙造自然……艺术本当与文化生命同向前进;中国画此后的道路不但须恢复我国传统运笔线纹之美及其伟大的表现力,尤当倾心注目于彩色流韵的真景,创造浓丽清新的色相世界。”

然而这句话或许只是宗白华先生的一厢情愿,观当下青绿山水与彩绘之作,大多流于俗格,其中原因,或许是令人深思的。

这对比当下一些画家为权力或资本奔走,也是有着巨大的反思意义的。

元代溥光对《千里江山图卷》所誉的“独步千载”是有其限定语的——“古今丹青小景中”,然而如果置于纯粹个人审美的角度而言,要说自己内心的真实感受,赞叹之余,仍得说一句“此作名则名矣,长则长矣,鲜丽则鲜丽矣,却非真正喜欢的作品”。

自我追问,恐怕因此作多少缺少一种逸兴,缺少一种笔墨间自由活泼心灵的呈现,而刻写得越精细、越富丽堂皇,免不了总有匠气与刻意之态——当然,对一位18岁的画院学生来说,这样的要求似乎也太苛刻了一些,倘若王希孟再多活几十年,并融入北宋文人圈,接受真正的北宋人文与审美熏染,他的山水画又会是怎样的结果呢?

2018年4月于云间

宋代米友仁《潇湘奇观图》局部

宋代米友仁《潇湘奇观图》局部(本文原题为《千里江山图与北宋文人审美追求的异同》。)