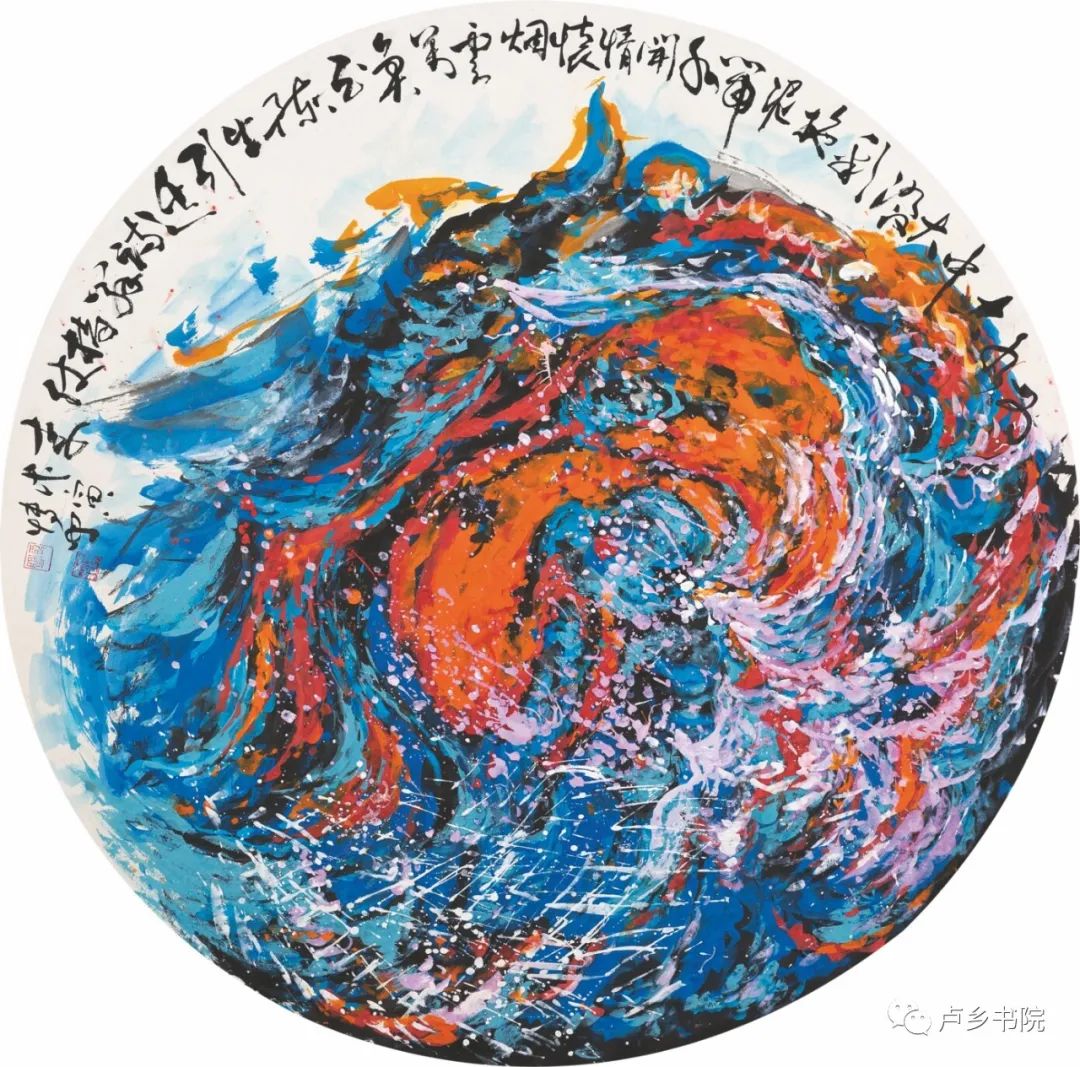

▲《毫端生万象》

119cmX119cm

1998年作

文/武湛

策展人、中国少年儿童文化艺术基金会监事

随着2020年初冬“淋漓华章——孙博文艺术展”在中国美术馆的隆重推出,以及2021年初夏规模更大的同名展览在山东美术馆的举办,已故山东籍画家孙博文正式走入观众的视野,他晚年创作的一大批精彩作品也随之得以呈现,这些作品尺幅宏大、气势苍茫、意境开阔、笔墨落拓,是当代中国画创作中罕见的鸿篇巨制,而两馆的展览更是异彩纷呈、群贤毕至,这是孙博文先生身后的荣耀,更是中国美术界久违的盛事,他用生命谱就的淋漓华章正如其画题“远烧入穹”所预言的那样,将他炽烈的生命激情从白雪皑皑的冬日烧到碧草连天的夏天,引得无数观者为其艺术之雄浑而惊叹,为其精神之浩瀚而赞叹,也为其生命之消逝而慨叹。

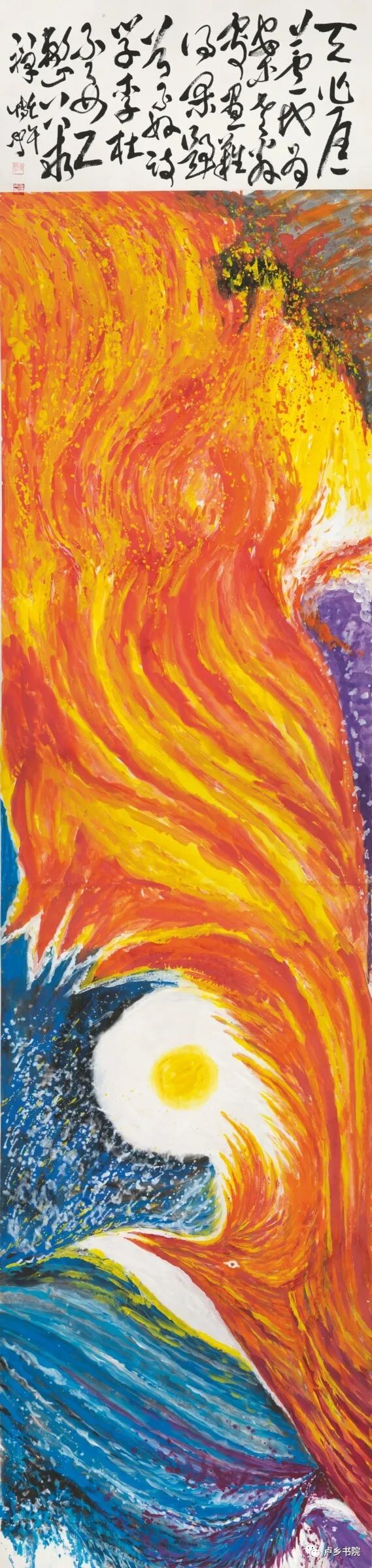

▲《涅槃》

359cmX144cm

2001年作

释文:天际霞光入水中,水中天际一时红。直须日观三更后,首送金乌上碧空。

孙博文1938年出生于山东莱阳,1963年毕业于山东艺术学院,在40年的艺术生涯中,他远取唐代李思训、李昭道所创青绿山水之宗法,近承刘海粟、张大千等近代大师所倡融合中西之妙技,又得关友声、黑伯龙、崔子范等当代名家的亲授指点,以中国画之创新为己任,于读书问道中上下求索,在江山揽胜处踽踽独行,将诗书画印的学养与参究天地的禅心冶于一炉,集众家之长而能自出新意,在中国画众声喧哗的时代氛围中,如出水之红莲,不求闻达,潜心纸素,通过“星云”图像的创造、立象尽意的“禅机”和无象可寻“妙悟”开拓出一片博大雄强、奇绝瑰丽的艺术天地,于中国画“守正创新”的时代征程中,一肩挑日月,只手绘乾坤,孑然一甲子,笔底生风雷。

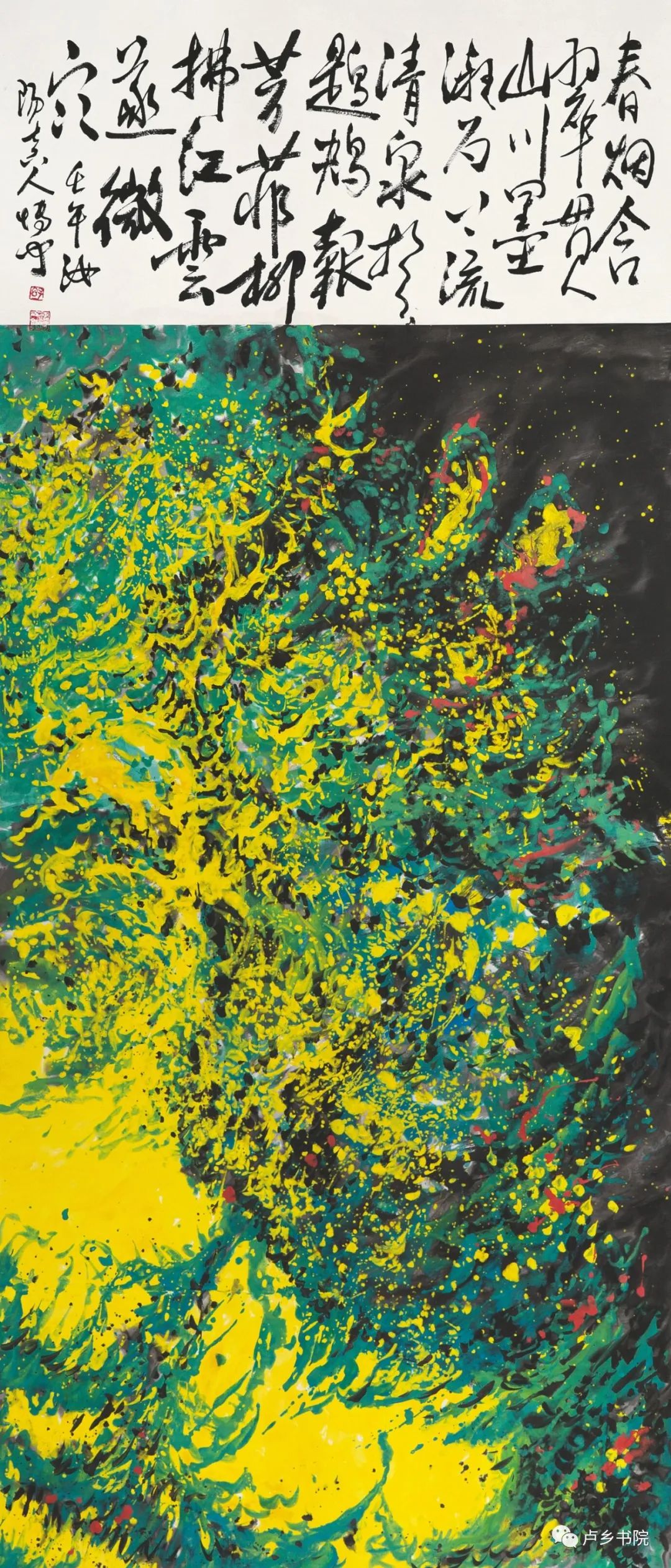

▲《求禅天地间》

405cmX95cm

2002年作

一、散殊可象的“星云”

在孙博文丰富的艺术创作中,既令人击节称叹又让人匪夷所思的,当数1998年-2002年的一大批巨幅山水作品。这些作品中,有如《又见彩云归》者,以登山临水为契机而呈现造化之神奇;有如《去留肝胆两昆仑》者,以诗情词意为心源而展现心胸之旷达;有如《涅槃》者,以静观冥想为门径而体味天地之真意;有如《求禅天地间》者,以心斋坐忘为要诀而妙悟宇宙之实相。凡此种种,孙博文无不以唐人张璪“外师造化,中得心源”⑴的艺术思想为指导,将对自然山水的观照纳入自己的艺术创作,以“上穷碧落下黄泉”的精神上下求索,于四时变换中描绘“春山之淡冶、夏山之苍翠、秋山之明净、冬山之惨淡”⑵,并将山水之风神与旷达之诗心相映衬,从生命轻舟划波过渚的现实际遇出发,表现“远山长、云山乱、晓山青”⑶的人生体验,将“究天人之际”的省思寓于画中。同时,在生命的最后时光中,又进一步超越张璪理论中“内外相对”的二元世界观,以“诸法空性”的妙悟观照,将自己对宇宙真谛的参悟汇融为斑斓的色彩和诡谲的形式,于迁流不居的生命循环中,展现出“通古今之变”的生命智慧,并在传统山水画样式之外开创了以“星云”图像表征宇宙实相的全新图式,丰富了当代中国画的视觉形态,拓宽了中国山水艺术的精神意涵。

▲《又见彩云归》

359cmX144cm

2001年作

传统的中国山水画大多以所谓“散点透视”的方式来处理画面物像的时空关系,如范宽《溪山行旅图》之高远、董源《潇湘图》之平远、王蒙《夏山高隐图》之深远、黄公望《富春山居图》之阔远,都是以“三远”法为基础而创造的杰作,但无论横轴形制还是纵轴形制,这些作品都是以“目之所见”为表现的起点而通向“心之所向”的落点,并在画面中创造了连绵相续的时空关系。但在孙博文始于1998年的《凤舞九天》、《毫端生万象》而定型于《万古长空》、《群芳满园》、《刹那芳华》、《朝云春梦》等形式奇诡的作品中,他以“星云”为主体的图像创造,却力求突破南朝王微《叙画》中所谓“目有所及,故所见不周”⑷的阈限,将“嵩华之秀”与“玄牝之灵”寓于一图,超越了对山水之形貌、意象、意境的象征性表达,打破了卷轴画中固有的时空逻辑,使画面呈现为一种“无始无终”的意象结构,并以“扑面而来”的直观方式将他所感知到的那个“整一性的世界”展现出来,使观者在面对作品的瞬间便直觉性地感受到一种雄浑博大的精神力量,并不由自主地陷入对“天地玄黄,宇宙鸿荒”的遥想。

▲《凤舞九天》

310cmX123cm

1998年作

北宋思想家张载在《正蒙·太和篇》中提出“太和所谓道,中含浮沉、升降、动静、相感之性,是生氤氲、相荡、胜负、屈伸之始”,并分辨出“散殊而可象”的“气”和“清通而不可象”的“神”⑸。依张载的理论,有形有象者为“气”之运行的显现,而“太和”则是“气”在运行之初的混沌与和谐,“气”的这种形而上的意义在周敦颐的表达中是太极图,在孙博文的艺术中则是“星云”图像。

▲《万古长空》

361cmX144cm

2001年作

从《开天辟地》、《秋色无边》等作品来看,孙博文试图将色彩搅合牵拉而形成的“色彩漩涡”和“色彩之流”作为宇宙星云的投射,并将“星云”作为艺术创作的主体语言来表征中国传统思想中的“道”。在2002年创作的《擎天揽月》、《求禅天地间》等作品中,画家用饱和度极高的青、赤、黄、白、黑等“五行”之色在画面中对撞,并将或喷薄而出或扭曲回环的五彩图像填充画面的全部,使作品呈现出一种与西方表现主义相仿佛的视觉效果,而传统中国画创作中视若珍宝的“留白”则被艺术家彻底摒弃,这样的作品不但与现实中的真山真水拉开距离,更与追求“萧散简远”⑹的诗意山水南辕北辙。

▲《开天辟地》

228cmX96cm

2002年作

虽然有些作品虽被冠以“开天辟地”这样的象征性题目,但画面中扭曲的视觉张力和强烈的精神意味才是艺术家所着力表达的主题,而画面本身所形成的视觉图像的象征性,既使画面突破了“山水画”的一般意象,也是构成作品某种“超越性”意味的现实支点。在这个意义上,“星云”图像的运用,不仅从山水画样式的角度突破了古人创造的典范,更在视觉图像的意义上形成了鲜明而个人化的绘画语言,并有效地拓展了表现对象的范畴。

▲《秋色无边》

415cmX96cm

2002年作

正如画家自己的题画诗所言“白云深处有高师,糊涂切相任天机。试看拖泥带水笔,正是禅意入画时”,他对“天机”和“禅意”的体悟已超越具体的山水物像而必以某种近乎抽象的方式予以呈现。而“星云”图像的创造,正是孙博文放弃描绘山水形貌之后所展现的对“道”的视觉表达——他以色彩的泼洒为技法要点冲击了水墨艺术的成规,并用寓动于静的方式来处理画面,使富于“动势”的图像成为太和之气“周流六虚”⑺的视觉象征,突破了中国画传统样式的窠臼,也超越了颜延之在“图理、图识、图形”⑻理论框架中对绘画功能的界定,在丰富中国画表现力的同时完成了极具开创性的“艺术破戒”,并引发邵大箴先生“中国画可以这样画!”的感叹。

▲《群芳满园》

411cmX143cm

2002年作

由此,孙博文的这些晚期创作,既是他表达“天机”和“禅意”的努力,也是他引导观者进入更高层次生命关怀的“方便法门”,展现了他特有的精神的深度、文化的厚度和灵魂的高度,是他面对“当代中国画何以能够表现雄浑之美”的问题而提出的美学追问,也是他生命尾声最笃定的价值主张,蕴含着一种异常决绝的精神力量。

▲《刹那芳华》

450cmX144cm

2002年作

二、立象尽意的“禅机”

在中国画创作的方法论问题上,孙博文开创的“星云”图像也提供了一种独特的回应角度。这些作品大多创作于孙先生1997年眼疾手术之后,这或许可以部分地说明“星云”图像的出现与他生理性的视觉变化有关,但却不足以解释作品中特殊精神指向出现的缘由。在《幕天席地自乾坤》、《性灵之光》、《山河云天外》等作品中,画面上都题有“天作匡庐地为案,老翁写画难得闲。题首孬诗学李杜,不要工整只求禅”的诗作,而这首诗也同样题写在《开天辟地》、《泼墨千山水生云》、《求禅天地间》、《刹那芳华》、《天地之间画禅意》等不同标题的作品上。这种一诗多题的做法在中国画史上并不多见,虽然这些作品的内容不尽相同,但在趋向于“禅”的精神指向上却出奇的一致,可见“求禅”是孙博文晚年一种持续性的艺术诘问。但另一个棘手的问题是,当我们把晦涩的画面和明确的题画诗并列考察,画家的“求禅”之心虽可一目了然,但他的“所求之禅”却扑朔迷离。于是,如何达到对画家“所求之禅”的共鸣便成为观者面临的难题,而这些作品也因此便构成了画家留给后人参究的“禅机”。

事实上,画家以“求禅”为主旨的创作并不限于上述作品,比如创作于2001年的《山高禅意浓》、《彩墨画出心中禅》、《禅意自在云深处》,以及2002年的《飞泉溅禅石》、《求禅天地间》等,作品的标题中都直接点明了对“禅”的强调,而高山、深云、飞泉、禅石、天地等意象,也构成了解读“星云”图像的特别门径,引导观者从“如何表现禅意”的角度去探索画面背后那个“超以象外”的秘意。这种“立象以尽意”的创作方法,不仅是《易传·系辞》中早已提出的美学观点,同样也是僧俗两界参禅悟道过程中表达“禅境”的常规。

▲《山高禅意浓》

358cmX143cm

2001年作

在多姿多彩的中国禅宗文化史上,尽管参禅者公认“拈花微笑”是一种不可言说的妙悟境界,但禅宗公案、禅意诗、禅意画却在禅宗漫长的历史长河中卷帙浩繁,从诗佛王维在辋川别墅“行到水穷处,坐看云起时”的吟咏,到赵州禅师“吃茶去”的话头和《碧岩录》中的百则颂古,再到贯休、梁楷、牧溪等画家笔下等意境澹远的禅画,用语言文字或绘画图像来表达禅悟体验的先例屡见不鲜,这些语言和图画虽然并不就是参禅者所体悟到的“禅”的本体,却是后学者参禅时绕不过的禅机。孙博文显然深解“禅机”的奥秘,他晚年作品中反复出现的禅的表达,就是对画面“象外”深意的提示,而作品中“前无来者”的图像构成方式,就是他所留下的“禅机”。如果我们从禅意和禅机的角度对作品进行“文本细读”,或许能发现“图像”与“意义”之间的微妙关联。

▲《禅意自在云深处》

248cmX124cm

2001年作

以2001年创作的《山河云天外》为例,画面大致可以分为近景、中景、远景三个部分,近景中描绘了山石、瀑布、崖树、深潭等具体的对象,但山石的颜色则由紫色、橙色、红色、蓝色自由组合,在色彩使用上并不以谢赫提出的“随类赋彩”为准绳,反而在“似山非山”的意象中暗合了青原惟信禅师“见山是山”的三重境界。在画面的中景,瀑布的上段接连云天,留白的部分似乎是云与水的合体,在四周明亮色彩的挤压中,形成一种意象模糊的云水混合体,这样的表现方式也似乎与王维“行到水穷处,坐看云起时”的诗意颇为相契,既暗示了云与水的“体性不二”,又带有某种言不尽意的提示。画面的远景则更为复杂,画家以“画中画”的方式进一步细分了近、中、远三个层次,将苍茫的远山衬于湖田村落之外,与整体构图的中景、前景形成一种“平行空间”的视觉效果,并与画题中“山河云天外”的意境完美契合,使作品呈现出一种“景物常见的熟悉感”与“意涵朦胧的陌生感”,再配以“只求禅”的题画诗,使这种“于天地之外,别构一种灵奇”⑼的画面展现出视觉结构上的复杂性与精神意旨上的开放性。这种特殊的创作方法,很容易让观者产生释读的困惑,但如果结合王维《山居秋暝》中所创的禅诗典范来看,就会发现二者在创作方法上的精彩共鸣。

▲《山河云天外》

359cmX143cm

2001年作

在王维的《山居秋暝》中,最具禅味的两句是“明月松间照,清泉石上流”,诗人在此处层次分明地讲述了他在雨后秋山中可见的明月、松林、月光,清泉、山石、溪流等景象,也在“竹喧归浣女,莲动下渔舟”两句中明确写到了雨后空山中的音、声、动、静,并由此展开了关于春日与王孙的联想。但所有这些具体而丰富的意象都似乎与诗句起首的“空山”相矛盾,并在“象”与“意”的关系中形成“有”与“空”的悖论。也就是说,诗人真正希望表达的是对雨后空山所隐喻的“空性”的指涉、是诗人参究佛法所获得的深湛体悟,但由于这种“禅”的体悟难于言表,诗人便特别采取了“立象以尽意”的方式来描述由明月、松林所组成的意象世界,而将“空性”的体悟放在了意象之外。倘若读者并不深究诗句的“言外之意”,那么诗中言词所描绘的景象和诗意似乎也同样成立,但如果结合王维“诗佛”的身份和禅诗的用意,那么诗人所罗列的意象便成为了通向那个不可说的“禅意”的“禅机”。在这个意义上,将意象的罗列作为“禅机”,并通过禅机使作品的意涵指向不可言说的“禅意”,这种创作方法与孙博文在绘画中的探索异曲同工。

▲《飞泉溅禅石》

317cmX124cm

2002年作

释文:白云深处禅意浓,潺潺泉鸣杜鹃声。茂柳成烟添意思,棋翁忽闻灵云生。

沿着这样的解读路径再看孙博文的《禅意自在云深处》、《彩墨画出心中禅》、《涅槃》、《又见彩云归》等作品可以发现,画家苦心孤诣建构的奇诡画面不过是“以手指月”⑽的禅机,画面中的云水山壑无一不是指向月亮的“手指”,而真正的“月亮”是画家留给观者去主动探寻的那个不可言说的隐秘世界,这是孙博文“立象以尽意”的创作方法,是他与王维等前辈大师的神交和回应,也是他对有象可寻的“禅机”和“禅意”的当代表达。

▲《彩墨画出心中禅》

358cmX144cm

2001年作

三、无象可寻的“直观”

如果说以山石云水等现实世界的自然意象为基础,使作品呈现为“以我观物”⑾的主客关系是孙博文对王国维“有我之境”的当代践行,那么“星云”图像的创造则呈现了画家在另一个方向上使艺术走向“无我之境”的探索。

▲《幕天席地自乾坤》

238cmX96cm

2000年作

在“立象以尽意”之外,孙博文通过《凤舞九天》、《幕天席地自乾坤》、《繁华阅尽终得禅》、《日月新天》等作品的创作,进一步突破了现实物像在表现“天机”和“禅意”上的有限性,营造出一种“无象可寻”的超验境界。这些作品所呈现的视觉形态,既不是可辨认的“形象”,也不是可联想的“意象”,更不是可想象的“抽象”,而是一种与“觉性”相应的超验的“直观”。这类作品在视觉上呈现为更加典型的“星云”图象,所有具体的物象都被打碎,又重新整合汇聚成一种迁流不居的能量漩涡,以色彩的方式展现为绚烂夺目的一派辉煌,并以此构成了对禅悟状态下“虚空粉碎,大地平沉”这种超验境界的视觉表达。

▲《繁华阅尽终得禅》

246cmX123cm

2001年作

以2002年的《山水四屏》为例,四条氤氲斑斓的竖幅画面被拼合成一个高约8米、宽约5米的巨大画幅,画面上流荡着炫目的色彩和蓬勃的动势,仿佛在时间的维度中将过去和未来汇聚于现在,同时也在空间的维度中将此岸与彼岸融合于眼前。面对这样的作品,画家和观者都被强大的能量之流裹挟,在无始无终的时间和无边无际的空间中漫游,并达到“外罢诸缘绝言语,内无喘息合幽玄”⑿的超验境界。

▲《山水四屏》

787cmX143cm

2002年作

在这样的作品中,画家的用意并非要向我们呈现这个可见的流光溢彩的视觉世界,而是要向我们提示他所觉知的那个“于天地之外,别构一种灵奇”的宇宙实相。亦即是说,当我们在放下“我执”的当下,就仿佛一颗水滴融入广阔的大海,既无处可寻又无处不在,从而达到庄子《齐物论》中“天地与我并生,而万物与我为一”的生命直观。这正是孙博文所期待的,他不仅希望观者“看到”作品中绚烂奇诡的图像,更期待观者“看透”图像而进入“心凝形释,与万化冥合”的生命状态,并逐渐趋近于那个图像、语言、文字等意象都“言不尽意”的“禅”。

▲《日月新天》

416cmX96cm

2002年作

因此,如果说在“立象以尽意”的作品中艺术家以具体物象的组合为禅机,将观者引向他感知的某种禅趣或禅味,那么在“无象可寻”的作品中,孙博文则试图突破“目有所极”的限制,以非理性的视觉形式将观者引向物我不二、天人合一的生命直观。而这种直观,并不是“枯禅”中的“秋至山寒水冷”,而是“活禅”里的“春来柳绿花红”⒀。

▲《朝云春梦》

222cmX96cm

2002年作

从这个角度来看,孙博文的作品在本质上是反阅读的,无论是“立象的禅机”还是“无象的直观”,对视觉文本“叙事性”的剔除既是孙博文展开其艺术世界的前提,也是观者探秘其生命境界的门径。通过色彩与构图的奇妙组合,孙博文的作品从一般意义上的可辨认、可联想、可想象的“山水绘画”转换成一种需参悟、需直观的“视觉图像”,而观者也只有通过“直观”方式才可能进入对作品意旨的“妙悟”。换言之,画家希望通过“星云”图像的运用,使“目之所见”、“画之所现”、“神之所畅”、“心之所悟”达到整一,并引导观者“由外而内”且“由内而外”地实现某种超验性的体认,从而达到对“天人合一”的高度共鸣。

▲《擎天揽月》

326cmX123cm

2002年作

四、筚路蓝缕的“觉者”

从“天人合一”的哲学高度引发观者的共鸣或许是孙博文艺术创作的终极“旨趣”,但这一目标的实现却非朝夕之功。在孙博文40年的创作生涯中,他以筚路蓝缕的开拓精神,在“看、见、观、照”四个维度中展开了方法论的探索、价值观的追问和生命美学的体认。

▲《天地之间画禅意》

742cmX144cm

2002年作

如果说孙博文早期的学习与创作,是从“看”的角度切入,借鉴古人的笔墨程式及师长的艺术风格,在“以形写形,以色貌色”⒁的方向上描绘“山水之形貌”,开启了传统山水画创作的旅程,并积极探索山水画“与诗情相和”的意境,实现了艺术上的首次突破;那么在移居青岛并于崂山一带饱游沃看之后,他便从“见”的角度推进,立足于写生而“搜尽奇峰打草稿”⒂,在“以形写神”⒃的方向上推敲“山水之风神”,拓宽了山水画创作的笔路,使山水画的趣味“与诗意相应”,实现了艺术上的二次突破。进而,随着绘画创作的推进及诗词篆刻等综合素养的提升,画家开始从“观”的角度深入发掘,提炼出山水文化的象征性艺术语言,在“澄怀味象”⒄的方向上体察“山水之意象”,淬炼提振了山水画的美学品格,使作品中的山水气象“与诗心相合”,实现了艺术上的第三次突破;并最终在眼疾手术之后,随着视觉感受的变化和对宇宙实相的悟达,从“照”的角度升华,发展“星云”图像的绘画范式,在“涤除玄览”⒅的精神高度上觉知“山水之实相”,开创了独特鲜明的个人风格,使作品在生命的直观中达到“与诗境化一”的理想境界,完成了自我的超越、艺术的超越和生命的超越。

▲《性灵之光》

795cmX144cm

2000年作

概而言之,在中国画发展的历史进程中,孙博文先生所创造的“星云”图像不仅在创作范式上突破了北宋郭熙提出的“三远”法,更在美学范式上突破了由王维到董其昌等历代大师所创造的“诗意山水”的典范,以艺术的“破戒”实现了创作的自由和主体的自由,并在主题、方法、风格、样式等层面开拓了当代中国画发展的新方向。同时,借助画面中奔放的色彩、朴拙的线条和生生不息的动势,孙博文的艺术也努力与秦汉漆帛画中氤氲律动的云气、敦煌壁画中张扬朴厚的色彩、宫廷绘画中碧水青山的辉煌、民间美术中旷达自在的表现遥相呼应,在重塑“中国气派”的方向上彰显以“雄浑之美”为目标的价值追求,并为中国艺术精神的发扬开辟了新的道路。

▲《泼墨千山水生云》

236cmX118cm

2002年作

可以说,在孙博文的艺术世界中,我们看到的不仅是一个上下求索的画坛耆叟,更是一个筚路蓝缕的生命觉者。诚如其《风雪夜归人》题画诗中的咏叹——“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。莫愁前路无知己,天下谁人不识君?”这是孙博文先生的夫子自道,更是他对自我艺术探索的笃定、对中国艺术前途的信念和对无数画界同仁的厚望。

▲《去留肝胆两昆仑》

796cmX144cm

2000年作

释文:吾截昆仑两三段,将余抛在云雾间。敢问苍天不罪我,能劈喜马拉雅山。

参考文献:⑴ 唐代画家张璪所提出的艺术创作理论,见于唐代张彦远所著《历代名画记》。⑵ 北宋,郭熙《林泉高致·山水训》“真山水之烟岚四时不同,春山澹冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡”。⑶ 语出北宋苏轼《行香子·过七里濑》句。⑷ 语出南朝王微《叙画》“目有所极,故所见不周。于是乎以一管之笔,拟太虚之体;以判躯之状,画寸眸之明”句。⑸ 语出北宋张载《正蒙·太和篇》“其来也几微易简,其究也广大坚固。起知于易者乾乎!效法于简者坤乎!散殊而可象为气,清通而不可象为神”句。⑹ 语出苏轼《书黄子思诗集后》中论钟繇、王羲之书法的“予尝论书,以谓钟王之迹,萧散简远,妙在笔画之外”句。⑺ 见《易经》的卦气论。⑻ 南朝,颜延之提出“图载之意有三,一曰图理,卦象是也;二曰图识,字学是也;三曰图形,绘画是也”,见于唐代张彦远《历代名画记·叙画之源流》。⑼ 语出清代方士庶《天慵庵随笔》句。⑽ 语出《楞严经》卷二“如人以手,指月示人。彼人因指,当应看月。若复观指以为月体,此人岂唯亡失月轮,亦亡其指。何以故?以所标指为明月故”句。⑾ 语出王国维《人间词话七则》第一则“有我之境,以我观物,故物我皆著我之色彩”句。⑿ 语出宋代僧人释慧晖《偈十首》“外罢诸缘绝言语,内无喘息合幽玄。心如墙壁忘功处,以入道源空劫前”句。⒀ 语出宋代僧人释普济《五灯会元·酒仙遇贤禅师》:“秋至山寒水冷,春来柳绿花红。一点动随万变,江村烟雨濛濛”句。⒁ 语出南朝宋人宗炳《画山水序》。⒂ 语出清人石涛《苦瓜和尚画语录·山川》。⒃ 语出东晋顾恺之《摹拓妙法》。⒄ 语出南朝宋人宗炳《画山水序》。 ⒅ 语出《道德经·第十章》。