古琴“彩凤鸣岐”(背面)

古琴“彩凤鸣岐”(背面)

落霞式“彩凤鸣岐”七弦琴和宁波“万工轿”,这两件国宝在浙博相遇,有“命中注定”的意味。

它们都依木而生,且都代表了一种“极致”——前者稳居数千年古琴艺术顶峰,后者则是宁波朱金木雕这门传统工艺的登峰造极之物。

而最无法忽略的,是它们在绵延的光影流转中,与不同的人之间的邂逅。

1300多岁的“彩凤鸣岐”琴,高山流水,引发过多少人的共鸣与感喟;

100多年前的“万工轿”,又让多少老底子浙东地区的新嫁娘,对美好幸福,倾注期许。

上世纪五十代,两件国宝先后“入住”浙博,从孤山到武林,被奉为至宝的它们,这半个多世纪,又开启了新的故事。

古琴“彩凤鸣岐” 1300多年,它总在寻找知音

古琴艺术的鼎盛时期是唐代。目前传世的古琴中,唐琴的数量不超过二十张,由雷威所作之琴更是凤毛麟角。

大唐开元二年(714年),远在西南蜀地的雷威,正在制作一张新琴:这是一张落霞式的古琴,琴通长124.8厘米,额宽16.3厘米,肩宽18.8厘米,尾宽12.5厘米,两肩之间最厚处厚度为5.4厘米。

匠人初抚琴弦,通透清婉的琴声令人心潮澎湃。雷威拿起刻刀,在琴腹的龙池中,刻下:“大唐开元二年雷威制”。

如今,古琴龙池上方,“彩凤鸣岐”四字依清晰可辨。它在后世之所以举世瞩目,除了其本身制作工艺与音色的极致,还与其几多波折的传奇经历有关。

1920年仲春,北京城南陶然亭公园的岳云别业,镇国将军毓朗(清末军机大臣之一,光绪三十三年袭贝勒)偶遇了自己的老同事——著名琴学大家,中国古琴重要门派“九嶷派”创始人杨宗稷。

两人叙起旧来,同为爱琴之人的朗贝勒谈及二十多年前家中所藏名琴一事。当听到朗贝勒说出“彩凤鸣岐”四个字,杨宗稷心头一惊。

原来,当时已被杨宗稷重金买下的“彩凤鸣岐”古琴,原为朗贝勒所有。1900年八国联军攻入北京是,将定王府包括“彩凤鸣岐”古琴在内的收藏洗劫一空。

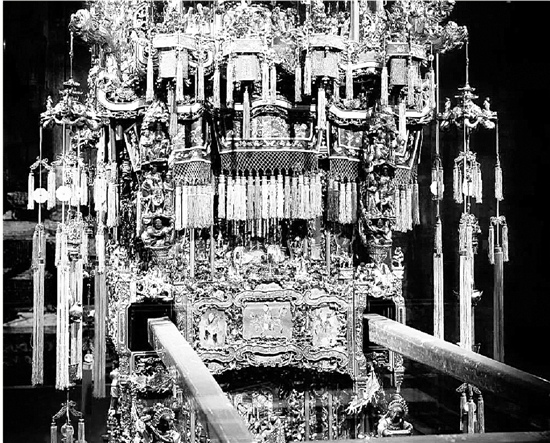

为何我们今天依然能够知晓这些尘封的往事呢?答案就在“彩凤鸣岐”古琴的琴背上。

原来,除了琴名,斫琴者和收藏者还会在琴身上镌刻铭文、闲文印、藏印和跋语。“彩凤鸣岐”的这段经历,就被杨宗稷刻在了琴背上。

用现在的话说,杨宗稷是“彩凤鸣岐”的真爱粉。在刻满琴背的铭文里,还有他所作的一首七言长诗,其中的两句是:“唐琴第一推雷公,蜀中九雷独称雄”、“落霞仿古神女制,如敲清磬撞洪钟”。

1931年,杨宗稷去世。包括“彩凤鸣岐”在内的一部分藏琴,转入镇海收藏家徐桴之手。新中国成立后,其后人将这些琴捐赠给镇海文化馆,后移交给浙博。

但,关于它的真正身世,直到2009年才尘埃落定。

2006年5月的一天,浙博将著名古琴演奏家成公亮请到馆中,对馆藏古琴进行鉴定。

古琴存世千余年,以蚕丝制成的琴弦,自然早已断裂缺损,仅作展示,未曾演奏。而贸然为古琴上弦,又可能对古琴造成损坏。于是,成公亮用自制的“竹弓弦”为千年古琴试音,以其音色作为鉴定依据之一。尘封半个多世纪的千年古琴再发天籁之音。

同年12月,古琴演奏家丁承运来到浙博,演奏了当时已上好新弦的“彩凤鸣岐”古琴。

“琴和弦呢,需要一个磨合过程,一般至少得试一星期。但‘彩凤鸣岐’的弦一上去,弹奏出的声音就很动听,这也让专家有了充分的鉴定依据。”

浙博工艺部主任范珮玲介绍,杨宗稷著有琴学名著《琴学丛书》,该丛书被视为研究古琴的权威著作,而其中就有关于其收藏、监制及修复古琴的记载,“彩凤鸣岐”的信息也在其中。

但范珮玲说:“总能听人提及‘彩凤鸣岐’,但一开始谁也没想到,叫这名字的琴只有一张,而且就在我们馆里。”几年间,经著名琴家成公亮、李明忠、丁承运鉴定,“彩凤鸣岐”七弦琴的身份,才得到最权威的正名。

范珮玲说,很多古琴之所以能保存至今,正是因为多年来一直有人在弹奏。

“木制的东西,放久了不用,很容易被虫蛀坏的。而且,上了弦的琴,保持这种力学的平衡,反而更容易久存。”

2008年,浙博请来成公亮、丁承运和姚公白等三位著名古琴演奏家,分别用“彩凤鸣岐”和“来凰”两张唐琴,演奏了《慨古吟》、《阳关三叠》、《古风操》等曲目并录制成CD。

2010年11月19日,这两张唐琴还“走”进了浙江音乐厅,14位海内外的古琴大师共同奏响来自唐代的声音。

这些年,浙博总在想办法让更多人听到古琴的声音,明年,浙博将举行唐宋古琴大展,届时包括“彩凤鸣岐”在内的古琴将再次被弹奏。

宁波“万工轿” 一百多年,宁波帮对美好的期许在继续

宁波“万工轿”的豪华,是每个人见到它的第一眼,就能直观感受到的。

据说制作“万工轿”需要一万多个工时(“一工”等于“一天”)。假设由一人制作,就需要30多年时间才能完成。当然,在行家看来,宁波“万工轿”所展现的宁波朱金木雕技艺水平,才是它“傲视群雄”的根本原因。

第一次看到“万工轿”的人,都会问,这么豪华的轿子,究竟是哪个大户人家所有?

其实,它是当时上海一家器货店用于出租的花轿,轿子上有“聚成号”的轿行名称。

据说,坐上这顶轿子的第一位新娘,是当时被称为“活财神”的上海总商会会长虞洽卿的女儿,其联姻对象为清末著名政治家、企业家,洋务派代表人物盛宣怀的孙子。

朱金木雕是宁波一带技艺最高的传统工艺,“万工轿”为何出自上海的器货店呢?

1986年,范珮玲设计了名为《浙江民俗展》的婚俗展览。当时,浙博关于“万工轿”的信息很少,为了筹备婚俗展,搞清楚“万工轿”的身世,时年21岁的范珮玲来到宁波,待了近一个月。

“我把当时工商联登记在册的宁波民国年间彩结贳(shì)器店的旧址都记了下来,大概有五十家。”然而,这其中,竟然没有“聚成号”。

当时,范珮玲照着地址,挨家走访了所有店铺,“其中有三分之二的店铺已经不在了,还在的店,也都改做别的生意了。”

尽管如此,她还是见到了一些已经改行做黄包车夫的轿夫,以及一些曾坐过花轿,或是在店铺里工作过的老人,获得了许多珍贵的一手资料。

“很多年过古稀的老人,提到自己当年坐花轿时的情景时,都显得特别激动和开心,很多细节都记得很清楚。说话时,看她们的眼睛啊,感觉都在发光。”

尽管“聚成号”的线索断了,但人们对于民间婚俗的遵循与推崇,对美好生活的追求和向往,给范珮玲留下了深刻的印象。

“直到几年前,我们才知道聚成号原来是上海的店铺,怪不得当时查不到。”范珮玲说,“聚成号”店铺的后人们是主动与浙博联系的,“当时店铺的后人来我们馆参观时,偶然看到了这顶轿子。”

原来,“聚成号”的老板姓朱,老家宁波。后来举家去上海做生意。而这“万工轿”呢,是请了象山、宁海、奉化一带的十多位师傅一起,花了十多年时间做出来的。

当然,这最顶级的轿子,也不是每户人家都用得起的,“单租轿子就要一百两白银,如果加上十里红妆所指的那一整套嫁妆器具,以及仪仗队,总共算起来至少得花上一千两。”

新中国成立前,朱家人担心“万工轿”被损毁,就把它用十三个特制的箱子拆开分装,送回了宁波老家。

上世纪五十年代,老家的亲戚将“万工轿”捐赠给了浙博。

“朱家的后人告诉我,如果早几年去上海看,还能在老建筑门口看到‘聚成号’几个字,可惜现在已经不在了。”范珮玲说。

本报记者 裘晟佳 通讯员 胡慧媚