民国女画家方君璧烂漫人生

http://www.sina.com.cn 2012年05月16日 07:15 《顶层》杂志

1. 1930 年穿着优雅的方君璧在返回中国的轮船上

1. 1930 年穿着优雅的方君璧在返回中国的轮船上

2. 《吹笛女》布面油画 73×59cm 1924

2. 《吹笛女》布面油画 73×59cm 1924

3. 《梳妆》油彩画布 80×61cm 年代不详

3. 《梳妆》油彩画布 80×61cm 年代不详

4. 《荷花》布面油画 60.4×73cm 1942 美国私人收藏

4. 《荷花》布面油画 60.4×73cm 1942 美国私人收藏

5. 《儿睡》布面油画 49.5×65cm 1929

5. 《儿睡》布面油画 49.5×65cm 1929 6. 《年轻女子》布面油画 45.7×38.1cm 1948

6. 《年轻女子》布面油画 45.7×38.1cm 1948 7. 《桃衣少女》布面油画 114×79cm 1925 - 1928

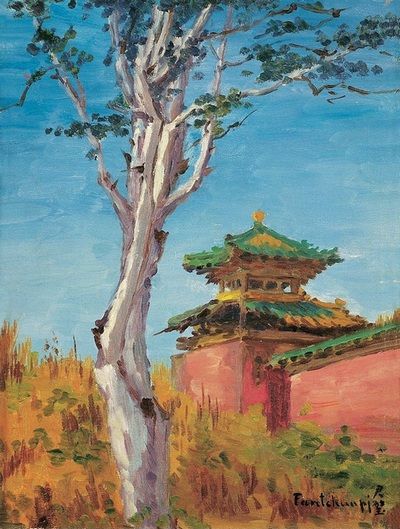

7. 《桃衣少女》布面油画 114×79cm 1925 - 1928 8. 《 老北京宫殿一角》布面油画 53.5×40.7cm 1944

8. 《 老北京宫殿一角》布面油画 53.5×40.7cm 1944□ 文︱凡子

一直以来,艺术史因其有美、有形、有色,且也可有哲学思辨,是养眼养智的历史,故得我的钟爱与沉迷,是我的百宝箱。

可有时读史往往是沉重的心情,这相对显得干净、较为美好的艺术史,因牵扯到背后更大的历史背景,有更复杂和残酷的原因在左右它的命运,故任何历史──大史与小史──读上去似乎都难以轻松。

又因历史是团飘来散去的烟云,许多历史人物可以随便塑造,诸多历史段落可以任意修改,仅仅为着当朝当权者的需要,便处处挖着陷阱,一踩一个坑地让人踉跄,故要求证历史本身的清晰脉络,殊为不易。

历史的沉重感,使身在其中的个人,哪怕是杰出的个人,也难于显示其轻逸的质地。

艺术史中的个人,差不多也具有相似的面貌。

好在积尘之垢,会随时间的流逝而松动,随时代的变迁而改变颜色,随人类对美的不懈渴望与对真相的挖掘而逐渐消退,还原出那本来的事物的真貌。

一百年前的民国女画家方君璧(1898-1986),就是我在拂拭无数遍历史的积尘之后,依稀看得的一个又美又好的女子,找到的一块如璞的璧玉。

一百年前的中国是什么样子?一百年前的中国女人是什么样子?真的只有男人的长辫、女人的小脚,以及长期积贫积弱的国情吗?

显然,这是我们对历史的一个片面的谬读。要是将目光聚焦于南方省城福州的一个名门望族方家,会发现清末民初的人,拥有着比我们现在还优越的高贵生活:家有渊源世交,子女可接受高等教育与出国留学,女人被当成独立的个人而非男人的附庸看待,家族成员必要时可以为更大的理想、为更多的人谋幸福而献出生命。

是张扬了生命意义、凸显了生命价值的贵族家庭,而非仅仅有钱那么简单。

方家儿女成行,方君璧是家里很得宠爱的十一妹,这个小女孩自小骨骼清奇,修眉长目,嘴角微微泛着倔犟,但眼神温润有加,是大家闺秀的一付端正相。

倔犟的嘴角往往外显一个人的不屈性格,温润的眼神却映照出一个人的慈仁心地。这自小就得的两样优点,一硬一软的互补性情,为后来的方君璧对付跌宕起伏的人生、成就自己的绘画事业,起了至关重要的作用。

天生的好性情,好似为未知未卜的将来,做了长足的准备。

方君璧还在髫龄少女时就去法国留学了,时年她才14岁,这听上去似乎有些为时过早。

原来是她的家族有出国留学的传统,地处南方临海之地,交通与信息的流通都较为便利,眼光也开阔,她的兄姐们在父亲方家湜的支持下不是东学就是西鉴,或前往日本,或留学西欧。

到了方君璧这里,正好她有个姐姐方君瑛要留学法国,其公费可再负担一两个人的生活开销,便带了方君璧一起出门。

一起带走的,还有个与他们家沾亲带故的世家子弟、16岁的美少年曾仲鸣,这个后来成为文学博士、同时从政为官的有为青年,成年后做了方君璧的爱侣。

但此行与他们共同出国的,还有个重要的大人物,即尘埃永远洗不尽、看不清本来面目的汪精卫。汪精卫那时是为民国革命打天下的斗士,是革命成功了却无意做官的知识分子,他与方家有亲情上与革命理想上的渊源,所以也一同出国留学。

不得不提到这个复杂的历史人物,是因为作为一个人,他是如此的有大才学;作为一个亲人般的人,他是方君璧在法国时的两个杰出国文老师中的一个──另一个是名满天下的蔡元培;而作为后来政治斗争中的一个失败人物,如惋惜他的陈寅恪所写的那样,“千秋读史心难问,一局收枰胜属谁”,他的所为得不到一丝原谅,也诛连了与他毫无政治关系的九族。如若不然,才华横溢的方君璧怎会一生无法回国,只能客居他乡?作为对中国近现代艺术作出贡献的第一代民国女画家,怎会一直陷入云里雾里的历史烟云中,难于见到她一个清晰的身影?

论天资,方君璧是可琢之玉;论环境与条件,彼时谁可以与她匹敌?到达巴黎之后,上学即刻学法语,周末回家在蔡元培、汪精卫两位大先生的教导下学国文,之后入普通美术学校学三年美术,随即以优异成绩直接考入国立巴黎高等美术学院。

此所美院,迄今是世界级影响力最大的三大美术学院之一,它与中国艺术家的关系也最为深刻,早期走出国门去西方学习油画、我们今天熟知的艺术大家如徐悲鸿、林凤眠、吴冠中等,当初都是从这个美院走出来的留学生。

方君璧与徐悲鸿还做过一年的同学。那一年,也到巴黎求学的徐悲鸿先生,因为法文暂不过关,还只是这个美院的旁听生。

所以长大成人后的方君璧,艺术水准不仅达到当时屈指可数的几个中国留法女学生之冠,且中法文流利,可随机作诗填词,尚可写得一手好字,修成真正的窈窕淑女一个。

从1922年,也就是她24岁时与曾仲鸣结婚的一张照片来看,那时候的方君璧果真青春耀眼,仪态万方,黑发在耳边挽成左右两个发髻,额头光洁,照例修眉长目,双腿长长,气质却不显半点骄矜自负,一派大家闺秀的沉静与温婉。

事实上,她笔下画出来的中国女子,大多有与她自身气质相似的脱俗。婚后两年入选巴黎春季沙龙展的一幅《吹笛女》,其新鲜而性灵十分的笔触,就画出了一个东方女子的饱满神韵:那黝黑的齐耳短发与眼眸、长笛以及长笛上悬垂的中国结双色挂穗、紫面绿底的斜襟中式罩衫,无不再现着原汁原味的东方元素。画作一经展出便引起西方艺术界不小的骚动。巴黎主流媒体对此反应迅速,《巴黎美术杂志》即刻将《吹笛女》选作了新版杂志的封面,“东方杰出女画家”的美名,也冠在了她的头上。

在这里,方君璧创了中国美术史上的两个第一,她既是开天辟地第一个考入国立巴黎高等美术学院的中国女学生,也是第一位参加巴黎春季沙龙的中国女画家。

于她个人,纯粹的绘画的快乐恐怕要多于外来的美誉与肯定,但对中国的近现代美术史,这两个形只影单的“第一”有其重要的意义,标示了从来缺乏社会地位的中国女人,只要有机会学习与见识,自身蕴含着的巨大潜能完全可以被打开,不必只局限于家里做“家事女神”。同时,这幅油画无论是对观望方君璧的个人艺术,还是谈中国女性艺术,拟或是书写中国的近现代美术,它都是叙述者绕不过去的一个里程碑。

生活但若风平浪静,我们没有理由不相信,出生名门、接受优良教育、夫妻恩爱的方君璧过不好她的一生。她的艺术天赋与她的内在素质连带着她的出生,都是那么的得天独厚,这样的人当有适宜的人生才不至辜负上天的美意。

在巴黎春季沙龙惊艳亮相后接下来的七八年的时间里,方君璧的人生有着十分的静谧与舒畅,情感上与曾仲鸣琴瑟和鸣,在艺术上更是锐意进取,往自我艺术成熟的道路上一路迈进。

她一方面连年将好作品送往巴黎春季与秋季沙龙展,引得西人频频赞叹,另一方面也不拒绝短暂的回国交流的机会,在法国与中国之间数度折返。参加巴黎春季沙龙的第二年,方君璧就曾接受广州大学邀请回国执教一年。对于这样一个神貌俱佳的女才子,第一个将清新西画带回中国的女教授,不仅学校予以了最大重视,社会组织如岭南画派的创始人高剑父高其峰二位高人所主办的广州游艺会,也请她拿出作品去参加展览。其时她所作的一幅《陆放翁诗意图》被当时的国民政府以重金购得,挂于中山纪念堂内,可见她的横溢才气与所受到的赏识。

确实,细读她此段时间所绘的作品,已是大气浑成的感觉,下笔之准确、色调之彼此顾盼、胸中之抒意,无不优美至极,与后来诸多学西画的人那种零碎轻浮之感自是天壤有别。

但在我看来,早期的方君璧就是出手不凡的,她的艺术感觉不算那种从幼稚走到成熟的艺术家,是开篇一读就让人喝彩的人。要说她的作品有某种成熟的变化的话,是她独自在潜心尝试西画与中国画之间的一种沟通融汇,想用西画的写实笔法,画出东方人最为讲究、用语言说不出来的那种空灵气韵。这种技法的自我探讨,从她早期的一幅题为“神与梅花一样清”的作品里已看到端倪。

方君璧是很纯粹的艺术之人,她爱绘画的程度是当它为自我的生命,而不是当成人们所说的某样追求的事业或是仅作一种爱好。绘画的延续就是生命的延续,生命的质地就是画品的质地。

她的人与政治素无关系,可是她身边两个重要的人,爱人曾仲鸣、为师为兄的亲人汪精卫都在政界。这些原本并不想做官却有大才的文人,历史却造就他们的脚印,要他们走在治理国家的前列,且为这样的使命要重新返回国内。但是政治纷争是一件你死我活的事情,在一次刺杀事件的意外巧合中,方君璧的夫君曾仲鸣为汪精卫挡了无数的子弹,正当年华的大才子仲鸣,扔下痛爱的美妻与三个娇儿离世,且因时事风云变幻充当了罪人。

政治终于像飞速旋转的漩涡,将一心为艺术的君璧卷了进去,断了她自出生以来的完整,改写了她的整个人生。须知她与曾仲鸣之相爱,比生活中的平常夫妻高出不知多少格调,两个幼儿时就识得,又一起出国,诗词歌赋上你应我和,彼此纯为爱情在一起,你侬我侬,原是精神与灵魂上的伴侣,现在天垮了下来,君璧的一半生命也就去了。

她原也是同时受了伤的,子弹再差毫厘就可取了她的性命,但是一种坚韧的毅力令她活了下来。她还有与仲鸣所生的三个小儿,还有她的艺术,还有仲鸣留给她的爱。前半生的情感积蓄虽然已在瞬间隔世,但可当成精神的干粮,拿来支撑她的后半生岁月。

也许,从这种贵族式的家庭里出来的人,还有远远超越现世的一种价值观,无论是主动还是被动,只要生命的丢弃不是为个人恩怨,就是一种“义”与更大的值得,如君璧的哥哥方声洞当初为辛亥革命献出宝贵生命一样。

在这里,君璧自小有的刚柔相济的性情于危难中站了出来,挺直了她的腰杆,让她的艺术与她的人生,可以一如既往地、繁花盛开地继续向前。

曾仲鸣离世的隐痛伴随了方君璧余下的大半生,她不肯再嫁,嵌进骨头里的爱,让她再不能接纳任何他人。她将她的心与情,连同她卓绝的才能,无保留地融入在绘画里。

在始终可以提笔绘画这一点上,方君璧比同期曾经留法、后取道回国的绝大多数中国画家幸运。她不仅有作画的自由,且能在机会到来时适时地出画册、举办个展。在1940年代至1970年代那样跌宕波折的年月里,她在世界各地包括中国内地都举办过个人展览,解禁后的1978年,中国国家美术馆甚至为她举办了大型的画展,算是以国家的姿态求了她的大同,而此时中国艺术的冰封期尚未完全解冻。

方君璧可说是那个年代举办个展次数最多的一个女画家。别小看这种在我们今天看来普通平常的事,这只能是属于方君璧的殊胜的荣光。那个时候的中国人民,在经历长期的颠沛流离的国难与民难之后,50年代初被进入了概念上的“新中国”,另一种高压统治下的病态时代已然开始,艺术成了罪恶,只沦为政治宣传的简单工具,艺术之人自然也都成了罪恶之人,要遭受各种非人的砍伐与涂碳了。

为免于被羞辱被定罪,有多少原本可以成大器的画家悄悄放下了手中的画笔。

此时的方君璧反而因为过去的政治原因,不能也不会呆在国内,倒可以在他国的阳光之下安静作画。阴差阳错中,看似不公的命运竟然以另一种方式庇佑了她。

虽然在更大的本质上,是国家一直在抛弃她。但细数这百年来的近现代史,尤其是这近半个世纪的历史,因意识形态受到冲击与抛弃的人何止千万,所以面对方君璧的流离失所,只能在心上去为她伤痛,同时为她坚韧的生命意志、她的璀璨艺术,给出最大的敬意。

在1968年所出的一本《方君璧国画集》序言里,她这样写道:“试问孤根何处是,剩此残红片片。”这阕词是她从前咏玫瑰花瓣的词句,是她对仲鸣的遗爱的心情,也是她在历经中日战祸、世界二次大战、国内亲友或牺牲或死亡殆尽、辗转流离异国多年之后对自我的深切悲叹。

但对我们这样隔世的后人,她经历的残酷命运已渐渐隐匿、平息在远去的时光中,眼前所能看到的,只有她潜心描绘出的一幅幅闪耀着生命光采的作品。

从艺术史的大格局上来说,民国油画不是参天大树而只是一枝幼嫩的花骨朵,它是少数见识过西洋绘画语言又欲将其带回中国发扬光大的新派画家们追寻的艺术理想,未着土壤便已几乎夭折。好在这其中总有几颗结结实实的种子落了地,发了芽。徐悲鸿组建的国立北平艺术专科学校、刘海粟创办的上海国画美术院、林风眠在杭州创办的国立艺术院,便是几颗优良种子结出的果实。

方君璧是完全的个人成就,被她暗喻的残红片片的生命,在她的笔下化成了满眼的山花烂漫。

品读方君璧的绘画是这样的一种心情:如果做其它的事情要有所节制的话,看她的作品却不用克制涌动的情感,尽可一任沉醉。而在酣畅淋漓的烂醉之后,她的作品又自有一种气势与安宁,让人最终沉静下来。

那燃烧人激情的,是她画中艳阳般出挑的色泽,金黄与粉红。那让人最终平息情感的,是她笔触之后透出的一种清澈。是的,她的画真是太大气干净了,她的教养、她的人生全在里面,是过滤了命运的凄惶之后留下的爱与美的情怀。

很神奇的是,一生久居国外的君璧,其人物画中没有出现过西方女人的身影,全是眉舒目慈、带些佛相的温婉的中国女子,她们美雅而漂亮,着立领小袄,穿曳地长裙,嘴角浮现着浅浅的笑意。

她对家的深刻记忆,几乎可说是定格在她去法国前的民国中国,尽管后来她也数度由国外往返中国或作短期停留,但巨变后的中国已不是她理解中的国,也非她的家,她终于只是一个客人了。她的永远的乡愁,只有再现于她的画中。

也正是这样具有浓郁东方风格的绘画,使得法国人对君璧倾心不已。早年巴黎学院院士兼东方艺术院院长葛洛赛先生(ReneGrousset)就写文大赞她的艺术,说她的画“显示艺术家和人文主义者可爱的人格”。在她的晚年,即她逝世前两年的1984年,巴黎博物馆为她举办了“方君璧从画六十年回顾展”,对君璧的艺术、对她的一生,都给予了最大的欣赏与首肯。也许,这也是他们对这位温文尔雅却意志坚韧的东方女子,在精神上伸出的抚慰之手。

对一个画笔不离指头、将绘画当成生命的女人,还有什么比这样的结局更幸福的呢。

而君璧本人,由年轻到年老,始终好看,修眉长目未曾有多大的改变,仍然气质清绝,唯眼神比年轻时深邃,是所有的悲欢都沉睡于其中了。

她很爱画梅花,画中国意味的花草与山水,一生中有小半的时间拿出来,想参透意境无穷的中国绘画,也用心习绘纸墨之间的点滴关系。她的水墨画,原也是透着与油画一样的清澈、好过许多单学水墨的人的。

由年轻时所绘的“神与梅花一样清”中身披红袍手执梅花的美女子,到年老时画出在白梅前端坐、白发覆盖的自己,均显示着她在精神上的一种自觉与好洁,好一番伊人气度!

今天,伊人已经不在,记述她的历史仍然大段地脱节,凭空不能填写。好在,时光如水,时代改变,政治诉求与当权者已经过去,君璧还是君璧,画还是那些画──这一点是最关键的,画上的东西不能更改──这就是最立体的方君璧了。

我是如此地敬佩与欣赏君璧与她的画笔,我写她一如赏她的绘画,半点不加克制,一路放任着对她的喜欢。