上海博物馆研究者回应研究《功甫帖》原因

2013年12月30日 09:50 东方早报

纽约苏富比今年9月以5000多万元拍出的《功甫帖》

纽约苏富比今年9月以5000多万元拍出的《功甫帖》

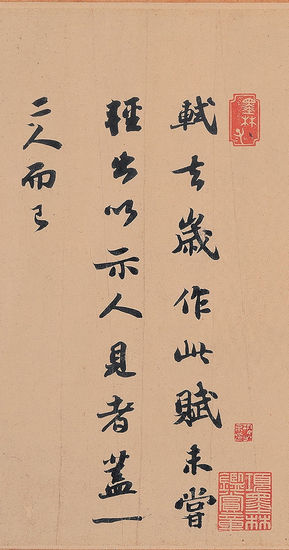

台北故宫博物院院藏苏轼《赤壁赋》文末苏轼手书跋文

台北故宫博物院院藏苏轼《赤壁赋》文末苏轼手书跋文

芒鞋竹杖且徐行的东坡先生生前大概怎么也不会想到,他的名字与《功甫帖》会成为900多年后癸巳岁末中国最大的文化热点事件,就像这个“一肚皮不合时宜的人”永远想不到所谓“乌台诗案”一般。事实上,如果没有对《功甫帖》墨迹的公开讨论,这个社会反而是不正常的。对于上博研究此帖的原因,研究者前天向《东方早报·艺术评论》表示,他们是前不久通过研究馆藏的《刘锡敕》而顺带研究《功甫帖》,因为两者互为佐证,并非专门针对《功甫帖》,研究报告将于近日刊发。

顾村言

上海博物馆正在展出的馆藏苏轼《答谢民师论文帖卷》

上海博物馆正在展出的馆藏苏轼《答谢民师论文帖卷》 ①《功甫帖》中的“苏轼”二字

①《功甫帖》中的“苏轼”二字 ②《次辩才韵诗帖》中的“苏轼”二字

②《次辩才韵诗帖》中的“苏轼”二字 ③《功甫帖》中的“议”字

③《功甫帖》中的“议”字 ④《归安丘园帖》中的“议”字

④《归安丘园帖》中的“议”字 ⑤《功甫帖》中的“别”字

⑤《功甫帖》中的“别”字 ⑥《次辩才韵诗帖》中的“别”字

⑥《次辩才韵诗帖》中的“别”字 ⑦《归园帖》中的“别”字

⑦《归园帖》中的“别”字“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻似马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”这是东坡先生因乌台诗案贬于黄州而留下的千古词句。

芒鞋竹杖且徐行的东坡先生生前大概怎么也不会想到,他的名字与《功甫帖》会成为900多年后的癸巳岁末中国最大的文化热点事件,就像这个“一肚子不合时宜的人”永远想不到所谓“乌台诗案”一般。

似乎是意料之外,然而却又在意料之内。

《功甫帖》仅九字二行:“苏轼谨奉别/功甫奉议。”

既然《功甫帖》9月在纽约苏富比以5000多万元的价格成交,卖方、买方以及部分媒体甚至有关部门都认定并宣传这是苏轼真迹,后又有声音为这一墨迹回归呼吁关税政策“绿灯”,而事实上书画圈内对此帖仍有不少疑问,那么,这样的争论其实迟早要来,如果没有这样对《功甫帖》墨迹的公开讨论,这个社会反而是不正常的。或许,从这一点而言,无论是上海文化界,还是公众,都应当是感到庆幸的。

早在“《功甫帖》被质疑伪作”首次报道(2012年12月21日)刊出前几天,《东方早报·艺术评论》编辑部即应研究者之约,确定第105期(2013年12月30日出版)的《东方早报·艺术评论》专稿版面将刊发上海博物馆研究员钟银兰、单国霖、凌利中对《刘锡敕》与《功甫帖》分析的学术研究报告,由于“质疑《功甫帖》为伪作”的新闻刊出后的发酵影响及其他原因等,三位研究者关于《刘锡敕》与《功甫帖》分析研究报告将推迟两三日发表于其他报刊。然而因为《东方早报·艺术评论》的专稿版面已留,此事又争议极大,影响极广,故此版面依然留给东坡先生与《功甫帖》,对于中国书法来说,这样波及面极广的讨论与呈现当然是一件好事,相信也是研究者与收藏者所乐见的。

研究者的学术报告自然是让人期待的,然而就我这样的“东坡迷”而言,却又并不是最重要的——这不过是一份迟到的背书,因为对于个人而言,在四个月前见到《功甫帖》图片的那一刻就对这是苏轼真迹心存疑虑(因展览在纽约无法专程观展自是憾事),而在9月份细读《功甫帖》图录及大图后就一直以为,此一拍卖的墨迹与东坡书风或有较大差距——这当然是纯粹的个人观点,然而这却是一个从十多岁开始受到东坡诗文滋养且临习东坡书法十多年的“东坡迷”忠于自己内心的真实感觉。

此篇札记通过记录个人对这三四个月来“《功甫帖》事件”的持续关注与或隐或显的感受,既是为了向方家求教,也是为了向喜爱的东坡先生致敬。

关于东坡书风气息

拍卖本《功甫帖》何以少了一任自然的神态?

第一次见《功甫帖》图片大概是在2013年8月前后,一位朋友因为知道自己喜欢东坡书法,通过微信发来照片,问是不是东坡所书,并未说将于纽约苏富比拍卖,图片当然不算太清晰,依然放大了细细读过,文辞比我喜爱的《东坡志林》的所有段子还要短,仅九个字——就是一封极简短的告别信札,不过看字迹却让人疑窦顿生,因为并无东坡一贯的行笔自然之态,乍看个别字虽有舒展之势,然而却只是表面,骨里却多拘谨。彼时因为是小图,后来谨慎地回了两个字——“存疑”。

9月初,关于《功甫帖》将于9月下旬现身纽约苏富比的报道陆续开始出现,其后又有艺术收藏界人士将苏富比拍卖公司关于《功甫帖》研究鉴定文章发来,读毕感觉似乎并未把握住核心问题,依然满腹疑问,不过彼时有一好处,即所看到的《功甫帖》已是大图,后来又收到苏富比图录的扫描图片,这也让自己真正仔细研读了这一短短九个字的墨迹。

个人并非专职书画研究人员,所凭的只是对东坡先生人格、文章与书法的痴迷与热爱,所作的判断自然多是从这一角度去理解这一作品。

如果从书风与书法的气息理解,当明白苏轼书风最大的特征到底是什么?

而在研究书风的背后,或许也当理解苏轼这个人与其文风到底是什么。苏轼是有宋一代第一流的大文豪,然而终其一生都未政治上得意过,王安石推行新法,他不满,司马光推翻新法,他又不满,以至于一贬再贬,黄州、惠州、儋州……奔走潦倒,心态曲折都在诗文中一一可见,所谓“一肚皮不合时宜”,然而也正因为此,这才是一个真实的人,守住自己本心的文人,若没有这些曲折潦倒,恐怕也就没有后人眼中的东坡了——东坡最好的诗文书法,都是在被贬后所作。

对于东坡,我个人是先读其诗词,再大量读其文章笔记(中学及以后),有一段时间甚至完全沉湎于其中,东坡读《庄子》尝叹曰:“吾昔有见,口未能言,今见是书,得吾心矣。”而读东坡的文章亦复如斯,有时竟感觉这分明就是为自己所写一般,尤其那种率意为文的感觉,甚至于根本不以为东坡是个八九百年前的古人,而是一个亲切的朋友,一个可爱的老师。

东坡有一句话后来被我个人奉为为文的至高境界,“大略如行云流水,初无定质,但常行于所当行,常止于所不可不止,文理自然,姿态横生。孔子曰:‘言之不文,行而不远。’又曰:‘辞达而已矣。’夫言止于达意,即疑若不文,是大不然。求物之妙,如系风捕影,能使是物了然于心者,盖千万人而不一遇也,而况能使了然于口与手者乎?是之谓辞达。辞至于能达,则文不可胜用矣。”

这段文字说白了也就是“自然”、“真诚”、“朴素”数词——就像东坡极爱的五柳先生一般。

这样的风格也就是苏轼个人的风格,所谓超逸、旷达、出世等风格皆从此派生而出,而从这样的角度理解苏轼的书法至少可以把握其核心与内蕴所在。东坡之书,好在真实而又超逸,具无意之美,字外有字,且“笔圆而韵胜,挟以文章妙天下,忠义贯日月之气”,作为东坡门生,黄山谷称其“本朝善书,自当推为第一”,而东坡则自称“我书意造本无法,点画信手烦推求”。其实“苏、黄、米、蔡”宋四家中,前三家都是自己极其喜爱的,山谷推东坡为“本朝第一”或许亦是为师者尊(若从文如其人其书的角度而言,则理由最足),然而山谷书法所到处却又有东坡所未到处,对我而言,三家其实各有解渴之处。

就结体来说,苏字多体势欹侧,然而却大小错落,奇正疏密,其手札尺牍,一种情绪弥漫其间,变化多端,移人性情,读之品之,如读《东坡志林》,尤可体味“大略如行云流水,初无定质,但常行于所当行,常止于所不可不止,文理自然,姿态横生”的意思所在。

苏轼早年学《兰亭》、《圣教》,中岁喜颜鲁公、杨少师等,晚年一任自然,自成一家。其实到谪居黄州后的《黄州寒食诗帖》一出,则一切大局已定,书法风格达其个人巅峰状态,如黄山谷在此诗后所跋:“此书兼颜鲁公、杨少师、李西台笔意,试使东坡复为之,未必及此。”

从《黄州寒食诗帖》尤可以体会东坡书法的真正特点——一种跟随情绪而起伏翻转的笔势,从诗首的“自我来黄州,已过三寒食”的简静流美,到“年年欲惜春,春去不容惜”的欲言又止,再到“何殊病少年,病起头已白”的慨叹,复到“空庖煮寒菜,破灶烧湿苇”的沉郁与凄怆……其心态仿佛一个透明的人,且整篇一气呵成,愈到后面愈加恣肆淋漓,赤子之心,清晰可见,见出东坡彼时对人生的悲凉与旷达之意。

东坡的书法有一个字的评价流传甚广——“肥”,这与其受到颜鲁公的影响有关,黄庭坚在《与景道使君书》中称“翰林苏子瞻书法娟秀,虽用墨太丰,而韵有余”,丰墨与扁平的结字,加之行云流水的笔触,自有一种率真与朴拙之美,也确乎构成了东坡的一种特有书风。

然而其后的“墨猪”之论,或许是后人(尤其是明清人)所见东坡书迹多系石刻本与双勾廓填的缘故。 苏轼《人来得书帖》(北京故宫博物院藏)后有董其昌跋,记云,“东坡真迹,余所见无虑数十卷,皆宋人双勾廓填。坡书本浓,既经填墨,盖不免墨猪之论,唯此二帖(新岁、人来)则杜老所谓须臾九重真龙出,一洗万古凡马空也。”

即以行书《人来得书帖》为例,更可以见出东坡的特点与对二王的理解,起首“轼启,人来得书”尚一本正经,结字依然扁平而舒展,然而随着情绪的移入,到“伏惟深照死生聚散之常理。悟忧哀之无益,释然自勉”一片哀意,至末尾“轼再拜。知廿九日举挂,不能一哭其灵,愧负千万、千万。酒一担,告为一酹之。苦痛,苦痛”中,尤其是“苦痛”二字,则一片神机,可见其极痛之性情——这与右军《丧乱帖〉句末的“痛当奈何,奈何奈何”如出一辙,风神萧散,读之泪湿,都是天生大性情之人的表现。

东坡著名的《前赤壁赋》,字形宽厚丰腴,如纯绵裹铁,虽是重抄书写,然而却无意于书,萧散深远,一任自然,与《前赤壁赋》文意相契,即其书论所云:“知书不在于笔牢,浩然听笔之所之而不失法度,乃为得之。”

回到此次现身拍场的《功甫帖》上,以书风与气息而论,个人的私见是,最大的问题正是少了东坡书法一任自然的神态,既缺少一种书写的节奏情绪与自然状态,更缺少那种骨子里的舒展自然之态,从气息上而言也没有一种文人磊落之态;而从墨法上观察,则几乎笔画间处于一种平摊状态,缺少自然过渡,一些字如第二行的“功”、“奉议”,呆板局促,缺乏神采。

董其昌对东坡《前赤壁赋》的墨法有过解读:“每波画尽处每每有聚墨痕,如黍米珠,恨非石刻所能传耳。”这样的体会若移之《功甫帖》,则如盲人摸象,黍米珠般的“聚墨痕”完全不知何在?

东坡论书云“书必有神、气、骨、血、肉,五者缺一,不为成书也”,而拍卖本《功甫帖》或许隐约有些许坡字的骨与肉(或得之于原本钩摹之故),而“神、气、血”则付之阙如,不知所终。

而此墨迹若与《黄州寒食诗帖》、《人来得书帖》等放置于一处观之,更如天壤之别,遑论其萧散风神,而拍卖方对此墨迹所言的“一气呵成,用笔沉着、粗犷有力,充分展现了苏轼的人文主义情怀”则不知所指。

以个别字而言,起首“苏”字中,“鱼”字上部的第一撇,几乎成了一椭圆的点,无法理解,而下部稍好一些。“轼”字中的“弋”若放大看,起笔有一墨块不明所以,长勾右边缘线全无行笔的自然平滑之态,而如被生硬削去了一些,呈放大的锯形,弯曲而不知所以。

此“苏轼”二字若对比台北故宫博物院藏 《次辩才韵诗帖》中的行书“苏轼”二字,后者之舒展灵动之势十分鲜明。

至于“别”字,读来似有别扭处。“别”字竖刀的右边缘线又呈现出非自然书写的状态,有人评之为“涩”,是对东坡用笔的不了解所致。试比较同样有着“别”字的《次辩才韵诗帖》的末句之“别”,后者则用笔交待清楚,跌宕飘逸,放大后的笔画边缘线亦流转自然。再比较故宫博物院所藏苏轼《归园帖》中第一行中的“别”字,竖刀与颜鲁公《争座位》中的“则”、“可”末笔均有相承之处,肥美古朴,同样没有所谓的“涩”意,全不似拍卖本中“别”字给人感觉的别扭与不知所措。

一个对比是,按照上博研究员接受采访所公布的《安素轩石刻》中的《功甫帖》,“别”字中立刀中可见竖点,在拍卖本《功甫帖》中,“别”字中立刀中的竖点则是斜点。

其实“功甫”的“功”字同样别扭,行笔似躲躲闪闪,右边“力”长撇起笔处与横弯勾相连处均交待不清。

“甫”字左竖显得微微的轻浮,而横弯勾部分亦不果断。

至于“奉议”二字,“奉”字捺笔生硬做作,“议”字整个字结构并不自然,无开张舒朗之气,“言”旁的第一横起笔似无道理。

东坡论书句有:“人貌有好丑,而君子小人之态不可掩也。言有辩讷,而君子小人之气不可欺也。书有工拙,而君子小人之心不可乱也。钱公虽不学书,然观其书,知其为挺然忠信礼义人也。”观此拍卖本《功甫帖》,对比公认的东坡真迹,玩味此句,或可明白意义所在。如此尚存疑之书,在宣传中冠之以东坡真迹之名,似可商榷。

——以上关于书风文气的札记与随感,其实还有不少,自然不免谬误,之所以不揣浅陋地呈出,是想此事既然有如此广的争论,这或许也是抛砖引玉的一种形式。

2013年12月24日,笔者就此向87岁的上海书坛耆宿章汝奭先生求教(章汝奭先生以小楷与行草名世,在上世纪80年代即退出书协,平时深居家中,极少与外界交往)。

章汝奭先生表示,从书者的书风看作品确实是鉴定书法的重要依据之一,书法作品的出处与碑帖的对比以及看原作当然有必要,然而当一幅书法属于较差的赝品时,对比未必就是完全必要的,“这次拍卖的《功甫帖》图片看过,用笔不自然,不像(东坡的书法),是有问题!另一个问题是,作为苏轼写给郭功甫的信,太简单,怎么可以只有9个字?!告别信也不是这么个写法?”

“书法其实不是技法的问题,沈尹默关于技法的遗毒太多。对鉴定来说,其实如果你对一个人的书风了解的话,可以说真伪是着眼立辨,其实用不着长篇大论地以那么多细节去对比去辨别,但是因为普通读者中不懂的人太多了,要向他们解释清楚,有时也就只好如此了。对书家来说,他早年、中年、晚年仍然是一脉相通的,你全可以找出他的缘由的,风格演变也是有其来由和脉络的,我的体会是,(书写中的)掌空、腕虚、笔直,都是对的,过去的文人有臭老病,把技法神秘化。”

“现在来说,鉴定这一行很有问题,见多识广当然很重要,但它主要靠的还是读书和文化的积淀。从我的经验看,对于辨别真伪,我一点也不佩服现在的鉴定人员。”

关于鉴定原因、“出处”与专家

研究上博《刘锡敕》顺带研究《功甫帖》,两者互为佐证

章汝奭先生的学养与近八十年的书法研习经历当然有资格讲出这样的话来,对于一些收藏家来说,其是否收藏一件书画与其出处以及名家评说还是有较大关系的。

然而所谓“出处”与“流传有序”只是条件之一,并非必要条件,或者说,收藏时的了解“出处”只是为了在参加拍卖时心中有数,所谓“尽信书则不如无书”,若一味迷信“出处”,则或许会中了一些圈套——因为“出处”二字正可以有上下手脚处,正如一位圈内人士所言:“鉴画靠的是眼睛,而不是靠耳朵或故事。”

当事人刘益谦先生9月拍得《功甫帖》后接受相关采访时曾说出如下一般话:“因为一个多月之前就知道苏富比纽约征集了苏轼的《功甫帖》,看介绍也是来历、流传各方面都比较清晰,包括上边有项子京的章、安仪周的章,徐邦达先生也曾经提到过这件东西。公开的信息都很清晰。哪一段文字上怎么写的,张葱玉是怎么说的,徐邦达怎么说的,都有。是老先生们一致认为没有什么争议的一件东西,整个市场我认识的朋友里基本上对这个东西都听不到杂音。我问了很多朋友,搞古画的都有问到。关键是我认为问多少人无所谓,因为它本身是一件流传有序的东西,据我们所知苏东坡在民间流传的没有争议的东西可能只有这么一件。”

很显然,收藏家对“出处”是极其关注而重视的,他所提到的张珩在《张葱玉日记》中确有如是记载:“(韩)慎先北平诒书,寄示东坡《功甫帖》,元章《章侯茂异帖》、《道祖帖》,又陈俊卿、李寿朋二札影本,索值二万元。中间《功甫》、《章侯茂异》二帖最佳,《道祖帖》真而不精,又破损太甚。”

而徐邦达在《古书画过眼要录》中,称“虽仅九字,极为神采”。

对于这样的“出处”,对于张葱玉的看法,有研究观点认为,目前并不能肯定当时韩慎先从北京寄予张氏的是原迹还是影本。而徐邦达先生之看法,目前也无从得知其缘由。

知名碑帖专家、原上海古籍出版社编审水赉佑先生对东坡书法与文献的关系研究较多,在与笔者关于《功甫帖》的对话中,他表示,他所知道的是,不仅《安素轩石刻》收有《功甫帖》,《景苏园帖》也收有此帖,“而且翁方纲还双钩过《功甫帖》——双钩本其实一看就可以看出。”对于《功甫帖》,他表示目前仍难以判断,“我惟一有疑问的是,何以在宋元明数百年的著录中都未出现《功甫帖》,而直到清代才出现?”对于书风方面,他表示并不练习书法,难以就此发表看法。

在《功甫帖》被上博研究者质疑报道后,当事人刘益谦先生在接受采访时说:“我不是钱多、人傻。买苏东坡的东西,这么大一个名声,如果稍微有争议,我都不会去碰这样东西。”

他此前认为上博专家对一件“拍品”发表学术意见,有助于还原历史本来的面目,在其后的声明中,他又说:“对于上博的鉴定结论和目前所见的论据,我个人虽然也充满疑惑,但我毕竟不是这方面的专家,加上买家的特殊身份,也不便对此发表评论。”他之前也表示为此事联系了苏富比,苏富比将成立特别小组,邀请全球博物馆的专家对《功甫帖》的真伪问题进行研究讨论。

——苏富比到底是哪些全球博物馆的专家对之进行研究讨论目前尚无法知晓,事实上,能对中国古代书画进行鉴定的全球博物馆专家到底指哪些人是颇让人费些思量的。上海崇源拍卖公司负责人季崇建因此调侃说:“苏富比豪言会请世界顶级专家会诊,此话亦说大了!世界顶级要么已在天堂,要么尔等寡闻,难矣。其实艺术品拍卖做得是市场,要有职业道德,但亦不能处处以博物馆藏品标准,尤其老外撑舵之拍卖行,其眼光会好过大陆?谁信?只有钱多者信。”

刘益谦在回应中曾指出“上博的专家并没有看过原作”——而据上博研究者之一的凌利中此前告之,9月份苏富比拍卖时他正在美国访学,当时专程到预展现场认真观摩了这一拍品。

问题是在参与拍卖前,刘益谦先生到底征求了哪些专家的意见呢?这一点他并未透露。

他在随后的公开声明中,也透露:“在我以往的概念中,官方博物馆的从业人员由于受文物法等相关法律的约束,是不能随意对艺术市场的交易和艺术品发表有针对性的评判的。这也是我为什么认识钟银兰和单国霖两位研究员多年而从未向他们请教某件具体拍品优劣的原因,怕给他们带来不必要的麻烦。”

也就是说,关于《功甫帖》,他未向钟银兰和单国霖征求过意见。

苏富比的反应方面,一方面是纽约苏富比中国古代书画部主管张荣德斩钉截铁地向媒体表示,经手的《功甫帖》是真。

另一方面,苏富比其后通过官方微博声明称:“苏富比坚持《功甫帖》为宋代诗人苏东坡的作品。”

有观点认为苏富比如此斩钉截铁地坚持为真的态度是心虚和气短的表现,也有观点表示未必。

仍然回到拍卖本《功甫帖》上,很多人对上海博物馆研究人员何以关注民间流转的艺术品感到奇怪。也有圈内人士认为这是国有文博机构的文化责任感,并对此表示赞赏。

然而不得不反思的是,对于当下鱼龙混杂的艺术品拍卖市场,对于影响极广的名画名作,国有公共学术机构到底如何参与发声,以维护公共文化利益?

对于上博研究者关注《功甫帖》的动机与原因,刘益谦在12月26日的第二次公开声明《我的困扰与求教》中,也对上博对《功甫帖》进行研究的时间点进行了质疑与责难:“为何不在我出于国宝回归的热忱于中秋之夜与各国大收藏家激烈争夺而最终拍得《功甫帖》之初就表明你们的观点?……”

《东方早报·艺术评论》就此了解的消息是,上海博物馆研究员对于《功甫帖》的研究其实是通过对上海博物馆所藏《刘锡敕》的研究而自然顺带涉及,并非一时心血来潮专门针对民间收藏的《功甫帖》进行鉴定,因为两者是互为佐证,研究人员是从纯学术的角度进行研究与探讨。原因在于《功甫帖》与《刘锡敕》原同属民国时期许汉卿的旧藏。

通过研究上海博物馆的《刘锡敕》,研究者发现系伪本,钩摹自乾隆十一子成亲王永瑆(1752-1823年)的《诒晋斋摹古帖》,相对于拓本,《刘锡敕》伪本刻录僵硬、牵强凝滞,甚至出现大量非毛笔书写而产生的斑点、棱角等莫名其妙的笔触,且此一伪本并非安歧旧藏,“无恙”之印也是安歧伪印,安氏的《墨缘汇观》中收录苏轼名迹十余件,其中并无《刘锡敕》。研究人员经过考证,发现《刘锡敕》钩摹制作时间为嘉庆十年(1805年)至同治十年(1871年)之间,并非鉴定家徐邦达先生在其《古书画过眼要录》中所认为的“明人伪本”。

也就是说,通过对馆藏《刘锡敕》的研究,研究人员已推翻了徐邦达先生对《刘锡敕》的结论。

而通过对比研究,研究者发现《功甫帖》与《安素轩石刻》的关系,正如《刘锡敕》伪本与《诒晋斋摹古帖》的关系竟如出一辙。晚清文人王端履(1814年进士)在当时已有指出:“近来市贾所售墨迹,多从法帖中双钩。”

研究者还指出了若干《功甫帖》钩摹作伪的旁证:《功甫帖》钩摹本右下有“世家”一印,翻刻自鲍氏《安素轩石刻》所收的苏轼《功甫帖》拓本,此章按鲍氏帖中印文形状直接制成半方石章,盖时却在纸边留出空间;且《功甫帖》原迹最早见于安歧《墨缘汇观》,这件拍品是一件立轴,在翁方纲的题跋之下,可见明代著名鉴藏家项元汴的鉴藏印。但是,按照项元汴的收藏习惯,不可能不在《功甫帖》上留印。而目前所见安歧《墨缘汇观》所著录的《功甫帖》,并无项元汴收藏的信息。研究人员认为,除许汉卿印为真外,“世家”、“安仪周家珍藏”、项元汴、江德量等印皆系伪造,乃坊间钩摹作伪者的惯用伎俩。

而通过对拍卖本《功甫帖》的研究,研究者或将再一次重新反思徐邦达先生对《功甫帖》的那短短评语。

当然,其实无论是徐邦达,抑或启功、谢稚柳等书画鉴定权威,生前难免也偶有争论或看“走眼”之处,从这一角度而言,倒也未必完全迷信权威。同理,对于上海博物馆相关研究人员即将公布的关于《刘锡敕》与《功甫帖》的学术研究报告也亦尽可讨论。

《功甫帖》事件所带来的反思是多方面的,包括书画市场的鱼龙混杂、民间收藏的赝品困境、看不见的“资本之手”、公共文化机构如何发声、真正的收藏与投机投资的区分、书法界人文素养的缺失……

这样的争论与反思虽然来得迟了一些,但依然是可贵的。而问题的关键是——每一位当事人或参与者是否能真正超越功利或圈子关系而站在忠于自己内心且真正客观的立场上?是不是可以让东坡先生伟大而真诚的人格映照自己的内心?或许,这也是收藏与鉴定的本义所在。若如是,则癸巳岁末的这一关于东坡的书法之争居功可谓伟矣!

(原标题:关于东坡书风与《功甫帖》事件的札记)

闂傚倸鍊风粈渚€骞栭锕€纾圭紓浣股戝▍鐘充繆閵堝倸浜惧銈庡亝缁诲牓銆佸▎鎾村€锋い鎺嗗亾妞ゅ骸绻樺娲箰鎼淬垻鍙勯梺鍛婃礃钃辩紒鍌涘笒閳藉濮€閿涘嫬寮虫繝鐢靛仦閸ㄥ爼鎮疯閹繝顢涢悙瀵稿幍濡ょ姷鍋涢悘婵嬫倶椤忓牊鐓欑€瑰嫮澧楅崵鍥┾偓娈垮枟閹告娊骞冮姀銈呭窛濠电姴鍟板Σ鏇㈡⒒娴h棄鍚瑰┑顔炬暬瀹曟繈寮撮悩鐢殿槸婵犵數濮村ú銏ゅ焵椤掆偓閸婂潡宕洪埄鍐嚤闁告鍋炵拹锟犳煃瑜滈崜銊х礊閸℃ḿ顩叉繝濠傜墕缁€鍌氣攽閻樻彃顏痪鍓у帶闇夐柨婵嗩槹濞懷冣攽闄囧▍锝囨閹烘鐭楁俊顖氭惈缁侇噣鎮楃憴鍕8闁告柨鐭侀悘鎺楁⒑閸忚偐銈撮柡鍛矒楠炲棝鏁愰崨鍌涙閹晠妫冨☉妤冩崟闂備浇顕х换鎴犳崲閸儳宓佸鑸靛姈閺呮悂鏌eΟ鍝勬毐闁告搩鍙冨铏瑰寲閺囩偛鈷夊┑鐐插级缁诲嫮鍒掗崼鈶╁亾閿濆骸鏋熼柛瀣剁秮閺屾盯濡烽幋婵囧櫣闁愁亞鏁诲铏圭磼濡皷妫ㄩ梺绋挎捣閺佽顕i銏╁悑闁告侗鍨卞▓鏇㈡⒑閸涘﹤濮堥柛搴″暱閳绘捇寮婚妷锔规嫼闂佸憡绋戦敃銉х矆閳ь剟姊洪棃娑欏瀹€锝堟硶閸掓帡顢橀姀鐘碉紲濠电娀娼х€氼亜效濡ゅ懏鈷戦柣鐔稿娴犮垽鎮楀鐓庢灓濠㈣娲熼弫鎾绘晸閿燂拷闂傚倸鍊烽懗鍓佸垝椤栫偛绀夋俊銈呮噹缁犵娀鏌熼幑鎰靛殭闁告俺顫夐妵鍕籍閸ヮ灝鎾趁瑰┃鍨偓鏍崲濞戙垹绠i柣蹇旀た娴滄粓顢氶敐澶婄闁兼亽鍎辨禒顖炴⒑閹肩偛鍔ら柛蹇斆‖濠囶敋閳ь剟寮诲☉娆愬劅妞ゆ牗绋戦锟�