唐代完整建筑彩画留存至今的几乎没有,但是随着考古发现的越来越多,透过大量墓葬中的影作木构彩画、敦煌壁画绢画、出土建筑模型、传世绘画、部分唐末至北宋的彩画实例以及文献记载,我们还是能够大致推知唐代建筑彩画的面貌。若要简单归纳其发展,便是大红——大红大绿——花花绿绿。

上海宝山寺天王殿

上海宝山寺天王殿上世纪末至今,仿造唐代样式新建寺院,逐渐成为一种新潮流,其中最著名的范例之一,便是香港的志莲净苑。志莲净苑的设计有两大特点:一是材料上采用全木构,二是结构上采用晚唐样式。志莲净苑的建成让世人眼前一亮,在当时广受好评,并引发了一股模仿之风,比如近年的上海宝山寺的设计便同出一辙。

此类新唐式建筑还有一个明显的特点,就是通体木色。由于采用了全木构理念,不仅梁架木构,连一般采用白色竹木骨泥壁的墙壁隔断,也全部采用木板,并全不施彩,刷以深赭,于是屋顶之下里里外外通体一色,略显沉闷。而就是其设计母本之一的日本平等院凤凰堂,也还是采用了朱红彩画,间以白壁,便显得明快许多。

日本京都平等院凤凰堂白壁,木构涂朱,端头涂黄,是典型和样彩画

日本京都平等院凤凰堂白壁,木构涂朱,端头涂黄,是典型和样彩画追究这种全素的设计,因是模仿自日本镰仓时代由南宋江浙传入的禅宗样建筑所追求的一种质朴装饰风格,的确,部分禅宗样建筑的特征之一即不施油彩,并用板壁代替泥壁,如京都妙心寺法堂。但实际上还有部分沿用了和样朱红彩画,部分有彩绘(多已脱落),也有部分间以白壁,并非全然通体木色,如京都相国寺法堂。

京都妙心寺法堂,典型禅宗样建筑,通体木色类似新唐式装饰风格

京都妙心寺法堂,典型禅宗样建筑,通体木色类似新唐式装饰风格 京都相国寺法堂禅宗样建筑,白壁木柱,是一般印象中的典型日式色彩

京都相国寺法堂禅宗样建筑,白壁木柱,是一般印象中的典型日式色彩新唐式的纯素装饰风格,作为一种现代追求的新审美用在新寺院设计上无可厚非,但在唐人眼里,也许会觉得这些建筑尚未完工。如果大家想依此感受盛唐气象,在色彩上可能就南辕北辙了。

那么唐代建筑的颜色,到底是什么样的?

唐代完整建筑彩画留存至今的几乎没有,但是随着考古发现的越来越多,透过大量墓葬中的影作木构彩画、敦煌壁画绢画、出土建筑模型、传世绘画、部分唐末至北宋的彩画实例以及文献记载,我们还是能够大致推知唐代建筑彩画的面貌。

若要简单归纳其发展,便是大红——大红大绿——花花绿绿。

大红的赤白彩画

墙壁刷白,木构刷朱,可以说是我国建筑极其悠久的一个传统。《左传》鲁庄王宫室“丹楹刻桷”;北魏《洛阳伽蓝记》常有“朱柱素壁”、“白壁丹楹”之语;《邺中记》也称“朱柱白壁”;《大业杂记》载隋观风行殿“丹柱素壁,雕梁绮栋”。观汉魏晋南北朝的墓室壁画和敦煌壁画,也可以看到大量此类建筑形象,如内蒙古和林格尔东汉墓壁画、宁夏固原北周李贤墓壁画、敦煌莫高窟275窟北凉壁画等等,均用朱红描绘木构部分,一定程度上有壁画简略描绘的因素,但还是反映了当时建筑色彩的基调。

而唐代建筑依然以朱白为最基本的木构色调,唐《含元殿赋》称“今是殿也者,惟铁石丹素”;韩愈《新修滕王阁记》中描述外檐受风雨侵蚀“赤白之漫漶”;佛光寺东大殿北梢间木板门背,还留有唐代彩画工匠“赤白博士许七郎”的墨书题记,可见在当时唐人的一般概念中,建筑的基本色调还是以红白为主,以至于“赤白”便可作为彩画代名词,为表述方便,我们不妨也将此类称之为“赤白彩画”。屋顶多采用黑、绿、蓝色,整体色调比较明艳。

尽管华丽的彩画在后世层出不穷,朱白传统还是一直延续到了明清,在很多地区,朱红还是最主要的传统建筑木构刷饰色彩。

东汉和林格尔汉墓壁画桂树双阙

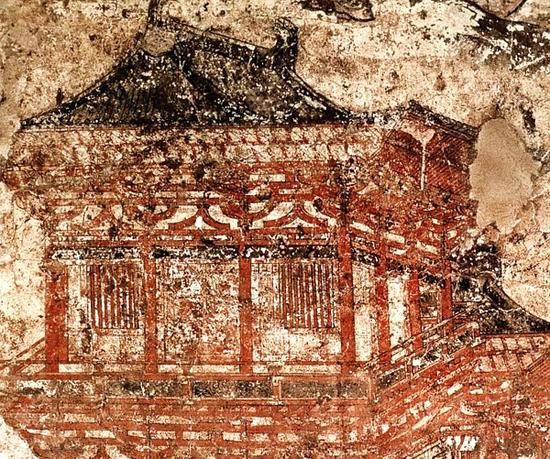

东汉和林格尔汉墓壁画桂树双阙隋至初唐的墓葬影作木构,几乎全部都是以朱红色通体刷饰,从京畿洛阳大量的皇室贵戚高官墓葬到周边山西、宁夏、新疆唐墓中均可以见到,如初唐乾封元年的韦贵妃墓壁画中的门楼图;而敦煌壁画和绢画中,初唐建筑绝大多数也都是通体刷朱。新疆阿斯塔纳初唐张怀寂墓出土木构模型同样如此。

初唐乾封元年韦贵妃壁画

初唐乾封元年韦贵妃壁画 初唐莫高窟321窟

初唐莫高窟321窟 左:初唐莫高窟329窟;右:初唐阿斯塔纳张怀寂墓出土木构

左:初唐莫高窟329窟;右:初唐阿斯塔纳张怀寂墓出土木构另外,在一些反映唐至北宋建筑的绘画中,也可以看到这一色彩的使用。如传五代卫贤《高士图》、传唐李思训《江帆楼阁图》、北宋《瑞鹤图》等等,辽宁法库叶茂台辽初墓出土的一幅《山弈候约图》,创作时间大约在五代以前,画面是典型唐式建筑,也做赤白涂饰。

《山弈候约图》,出土于叶茂台辽初墓

《山弈候约图》,出土于叶茂台辽初墓日本奈良时代引进大陆样式建造宫室,“青瓦丹柱”便作为新样式的重要特点而区别于日本本土的掘立柱式建筑的木色风格,奠定了平安时代以后和样建筑的基本色调。这在一些奈良时代的绘画作品中可见一斑,如创作时间相当于初唐的奈良《因果经画卷》,建筑人物与贞观时期几无二致,建筑做人字拱,木构涂朱。后世作品如平安时代的《阿弥陀净土曼荼罗》,镰仓时代的《圣德太子绘传》等等也有做如此描绘。日本早期建筑如奈良法隆寺,以及从南宋东南引进的大佛样代表建筑兵库县净土堂亦如此。

奈良天平时代因果经画卷,创作时间相当于初唐,建筑人物反映相当于贞观时期的状态

奈良天平时代因果经画卷,创作时间相当于初唐,建筑人物反映相当于贞观时期的状态 左:奈良法隆寺东大门天井(天花);右:法隆寺金堂内

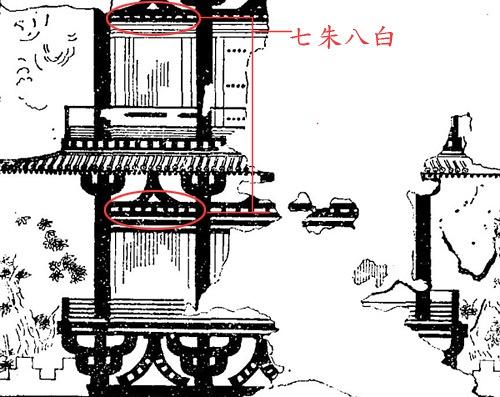

左:奈良法隆寺东大门天井(天花);右:法隆寺金堂内七朱八白

唐代朱白彩画的一个重要特点,便是阑额上间断的白色长条,北宋《营造法式》中称之为“七朱八白”。

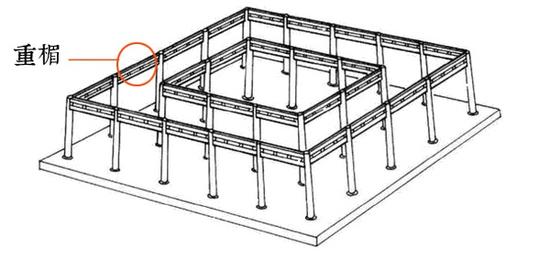

传统建筑史观点认为,七朱八白源自唐代建筑的“重楣”(即双重阑额)结构:阑额是柱上用于承接、连接柱头的水平构件,南北朝末以来,阑额(楣)由柱上降到柱顶两侧,并分上下2层,中间连以若干短柱,《明堂规制诏》中称之为“重楣”。重楣的连系支撑作用远比用一层阑额要大,对维持柱列稳定有更大作用。大约中晚唐时,由于铺作层发展得更为完善,逐渐简化为单层阑额,但依然用刷出“七朱八白”彩画,模仿重楣之形。

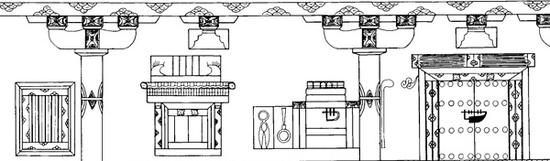

唐代重楣结构示意图(《中国古代建筑史·两晋、南北朝、隋唐、五代建筑》)

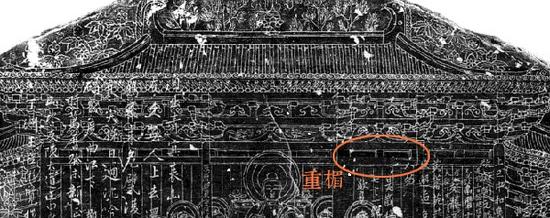

唐代重楣结构示意图(《中国古代建筑史·两晋、南北朝、隋唐、五代建筑》) 西安大雁塔门楣石刻佛殿图中清晰地刻画出了立体的重楣结构

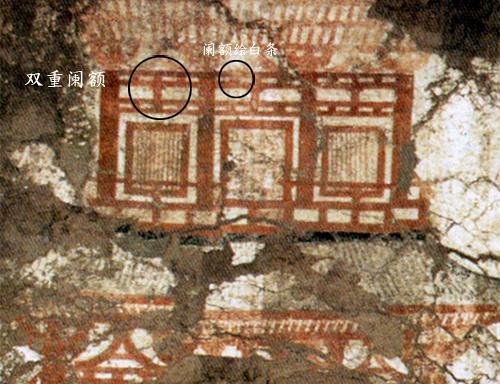

西安大雁塔门楣石刻佛殿图中清晰地刻画出了立体的重楣结构但是实际上,七朱八白彩画出现的时间,可能远早于晚唐,云岗石窟中便可见阑额条状装饰,初唐墓室壁画的建筑阑额中,甚至包括各种枋、人字拱几乎全部都绘出了白色长条,这些白色长条的属性则需要进一步分析,有些可解读为是结构上的重楣,但还有不少,则更可能是彩画性质,如初唐乾封年间韦贵妃墓,龙朔年间新城长公主墓,神龙年间永泰公主墓、开元年间河南登封嵩岳寺塔地宫影作壁画所描绘者。

初唐龙朔新城长公主墓壁画,阑额之上的白条显然是朱白彩画,而两层柱头枋之间则是描绘结构

初唐龙朔新城长公主墓壁画,阑额之上的白条显然是朱白彩画,而两层柱头枋之间则是描绘结构2005年出土的潼关税村隋墓壁画,明显地画出了双重阑额,阑额之上另又绘出更小的白条,若是描绘结构,则成为不合理的四层阑额,解释为朱白彩画似更合适。可见至迟到隋代,这种朱白彩画便已经形成,其缘由或许还是自重楣之间留出的白色方框而来,只是出现时间应当提前。

更为确切的例子,则是四十年后贞观十七年的长乐公主墓壁画,在几个门楼图中,在阑额甚至柱头枋上均绘出八段白块,连数目也一致,人字拱上也同样绘有白块;近年出土的开元间武惠妃墓中也可见类似做法。

奇妙的是,宁波北宋保国寺大殿内,还保存了与之相近的七朱八白彩画。敦煌几个北宋初窟檐也可见实例。七朱八白在宋代江南还流行了很长一段时间,甚至部分明代彩绘中还可见到,算是极存古的做法,除保国寺大殿外,还有杭州闸口白塔、苏州虎丘云岩寺塔、镇江甘露寺铁塔等等例子。

隋潼关税村隋墓壁画重楣之上朱白彩画

隋潼关税村隋墓壁画重楣之上朱白彩画 贞观十七年长乐公主墓壁画门楼图

贞观十七年长乐公主墓壁画门楼图 开元武惠妃敬陵墓室壁画,双层阑额之上再绘朱白彩画

开元武惠妃敬陵墓室壁画,双层阑额之上再绘朱白彩画 北宋宁波保国寺大殿七朱八白彩画

北宋宁波保国寺大殿七朱八白彩画大红大绿的红绿彩画

随着斗拱构件的完备复杂化,建筑装饰也逐渐增添更多的色彩,大约初唐之后,形成了一种以赤白为主,青绿为辅的彩画样式,姑且称之为“红绿彩画”:面积最大的梁架柱栱身椽依然刷朱红;而大小斗、窗棂、驼峰等构件刷绿或青;椽头、栱端、昂面等构件端头则刷白或黄(也有黑色实例);雁齿版(即后世雁翅版)绘黑白三角;勾阑部分,望柱、寻杖、盆唇、地袱等刷朱,而栏板刷青绿彩。

盛唐莫高窟217窟,斗、窗棂、栏板刷绿,雁齿版

盛唐莫高窟217窟,斗、窗棂、栏板刷绿,雁齿版另外,这种彩画还逐渐形成了繁简不同的几种样式:有的仅斗刷绿,其余一律刷红,如景云元年节愍太子墓、神龙二年懿德太子墓壁画;有的讲斗、窗棂、栏板刷绿,其余刷红;有的在此基础上将构件端头刷再黄白;有的更将栱身刷以深色;有的还把阑额以上刷黄,以下刷朱;有的将刷绿部分青绿相间,增加变化。变化多样,但大体规律基本一致,便是大构件刷朱红暖色,而小构件刷青绿冷色,构件端头刷黄白浅色。

神龙二年懿德太子墓壁画,绿斗、栏板,但窗棂刷红,似可见红白雁齿版

神龙二年懿德太子墓壁画,绿斗、栏板,但窗棂刷红,似可见红白雁齿版 盛唐莫高窟225窟,斗、窗棂刷绿,其余刷朱

盛唐莫高窟225窟,斗、窗棂刷绿,其余刷朱 中唐榆林25窟壁画,绿斗、檩、栏板,黑白雁齿版,栱端头已经刷成白色

中唐榆林25窟壁画,绿斗、檩、栏板,黑白雁齿版,栱端头已经刷成白色 盛唐莫高窟148窟,梁柱栱刷朱栱端刷白,其余则青绿相间,重楣之间绿白相间,黑白雁齿版

盛唐莫高窟148窟,梁柱栱刷朱栱端刷白,其余则青绿相间,重楣之间绿白相间,黑白雁齿版 盛唐莫高窟23窟,斗、窗棂刷绿,栱身特别刷深赭,并且开始有团花彩画出现

盛唐莫高窟23窟,斗、窗棂刷绿,栱身特别刷深赭,并且开始有团花彩画出现 晚唐莫高窟85窟,额柱刷红,栱刷朱红,栱端椽端刷白,斗、驼峰刷绿,椽、柱头枋刷黄

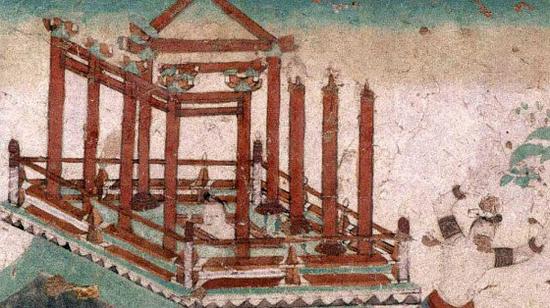

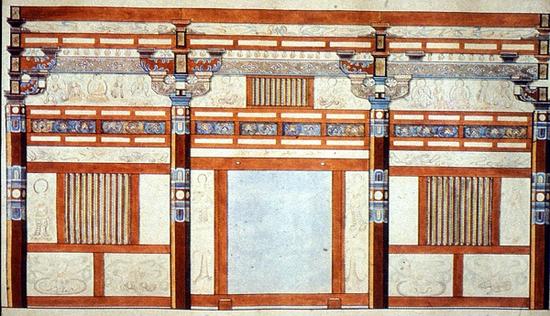

晚唐莫高窟85窟,额柱刷红,栱刷朱红,栱端椽端刷白,斗、驼峰刷绿,椽、柱头枋刷黄另外在一些出土的建筑模型中也可见到简单的红绿彩画,铜川唐墓出土的三彩院落,屋顶青绿琉璃,窗棂刷青,柱栱刷朱;武惠妃敬陵出土石椁残留的彩画,可见栌斗、窗棂刷绿,重楣之间,绿白相间,在敦煌壁画也可见。

铜川唐墓出土三彩院落

铜川唐墓出土三彩院落 唐开元年间武惠妃敬陵出土石椁

唐开元年间武惠妃敬陵出土石椁日本飞鸟奈良时代以来,引进的中国建筑样式,经过平安时代和风化,形成的传统日式建筑,在日本建筑史中被称为“和样”建筑,以区别中世纪后来传入的其他大陆样式。所以和样建筑也是公认日本诸样中相对来说保存唐代做法较明显的样式,其中色彩部分继承了唐代最简单的红绿彩画,构架基本刷朱,唯有昂面、栱端、椽端等构件端头刷黄,窗棂、驼峰等构件刷绿。

日本叙事绘卷中,凡涉及奈良、平安宫室,除做全赤刷饰外,基本都做红绿彩绘。这在许多留存至今的和样建筑中也可以见到,包括大部分神社建筑,甚至部分禅宗样、折中样建筑,如京都妙心寺塔头三门。而近代以来复建的一些奈良、平安建筑,如平成京大极殿、慧日寺金堂、奈良药师寺西塔复原,也均采用了此类彩画。唯有七朱八白、绿斗等基本做法未见传入日本。

镰仓时代圣德太子绘传

镰仓时代圣德太子绘传

平安时代慧日寺金堂复原模型,阑额柱斗拱椽刷朱红,而直棂窗刷绿,椽头、栱头刷黄

奈良药师寺西塔,仿造东塔复原

奈良法隆寺百济观音堂复建

青绿

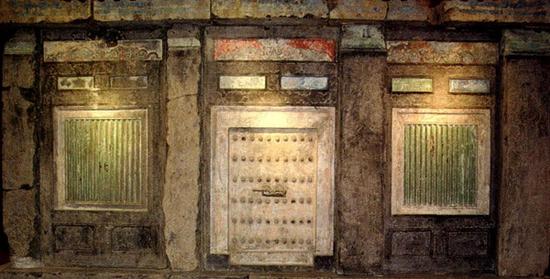

以上彩画皆以暖色调为主,但唐代还存在一种斗拱以青绿冷色调为主的青绿彩画。陕西中堡村唐墓出土建筑明器,门、柱、栱间壁刷朱,但重楣、柱头枋刷蓝,斗拱则青绿退晕,白色缘道,虽不常见,但这种青绿退晕的做法,却是后世最重要的青绿彩画之滥觞。

陕西中堡村唐墓出土建筑明器,门、柱、栱间壁刷朱,但重楣、柱头枋刷蓝,斗拱青绿

陕西中堡村唐墓出土建筑明器,门、柱、栱间壁刷朱,但重楣、柱头枋刷蓝,斗拱青绿

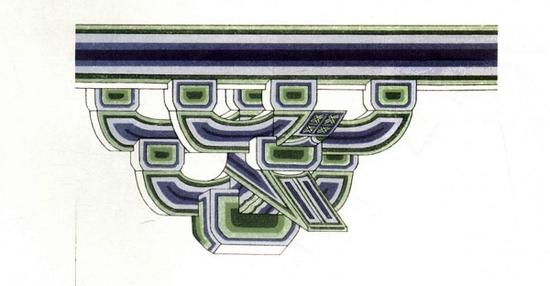

北宋营造法式青绿叠晕

花花绿绿的五彩彩画

盛唐之后,建筑彩画愈加丰富,在重要建筑上形成五彩缤纷的彩画装饰,在红绿彩画的基础上,阑额梁柱逐渐增添了更多的装饰,柱头、柱身、阑额、柱头枋或有束莲彩画(此做法南北朝即已经出现,但到盛唐以后又重新大为流行),或模仿团花锦绣绘束带,彩画的样式也越来越多。斗拱部分也逐渐发展出更细致的彩画,并添加白色棱道,开启了北宋诸多彩画样式的先河。

盛唐出土的一些石椁上,即可见到柱身、阑额刻有各种卷草花卉,如开元八年薛儆墓、开元十二年西安秦守一墓出土石椁柱纹,但是否现实建筑体现有待商榷。河北故称晚唐砖中的砖雕影作木构,便明确地绘出了束莲、团花彩画。盛唐以后敦煌壁画中的建筑,也是越发五彩缤纷。另外在栱前,还绘有凸字形或工字形燕尾装饰,这在佛光寺南禅寺以及敦煌窟檐均可见到,并且进入北宋营造法式制度中。

河北故称晚唐砖中的砖雕影作木构彩绘

河北故称晚唐砖中的砖雕影作木构彩绘

晚唐敦煌361窟壁画,柱身柱头枋有束带、圆点彩绘

中唐敦煌158窟,除了柱身团花束带外还有彩色琉璃瓦

五代榆林窟,彩画柱、柱头枋的两端腰绘束莲,栱身柱身刷红,斗刷绿,驼峰青绿,栱端刷白

五代彩画,显然已经有了更大更自由的发展,从五代各陵墓中的影作砖雕木构彩画上便可见一斑,各种团花卷草层出不穷,布局随意,并且继续保留朱白、红绿等做法。如南唐二陵、吴越国康陵彩绘、陕西后周冯晖墓。

南唐二陵墓室彩画

南唐二陵墓室彩画而敦煌的几座晚唐至北宋初的木构窟檐,可以算是唐代建筑彩画的一个华丽而完备的尾声,即保留了阑额七朱八白、柱楣枋栱身刷朱、斗刷绿、端头刷白、燕尾等做法,还增添了各种束莲、团花、忍冬卷草彩画以及缘道,还在白壁上做佛像、天王、飞天壁画,几乎是唐代彩画集大成者。

敦煌423窟木构窟檐内部彩画

敦煌423窟木构窟檐内部彩画自燕云十六州割让契丹,与中原交流相对减弱,辽国反而保存了更多的唐代样式,不论器物、服饰、建筑,均比同期北宋中原滞后存古。辽前中期大量墓葬影作几乎都绘出了唐式朱白彩绘,甚至还保留了朱色栱身、绿斗、七朱八白的唐前中期做法,以及柱身束莲,阑额团花等中晚唐做法,如赤峰宝山辽墓、耶律羽之墓、陈国公主墓、大同许从赟夫妇墓等。

辽初内蒙古赤峰宝山1号辽墓,朱白彩绘、柱身束莲

辽初内蒙古赤峰宝山1号辽墓,朱白彩绘、柱身束莲晚唐文宗开成五年(840年),日本僧人圆仁曾至五台山求法,在《入唐求法巡礼行记》中写下了他眼见的辉煌诸寺:五台山金阁寺“壁檐椽柱,无处不画”,普贤堂“内外庄严,彩画镂刻,不可具言”,在依然沿用唐前期简单红绿彩画的平安时代的这位日本人眼里,晚唐彩画应当是十分眼花缭乱和令人惊叹的。

而日本到了安土桃山至江户初期,却又借鉴明清彩画,在传统和样红绿彩画的基础上,斗拱、额枋、蜀柱、驼峰、柱头等部分加绘彩画,发展出一种以日光东照宫为首的豪华璀璨装饰风格,大量用在神社建筑上,如和歌山东照宫,滋贺日吉神社,比唐末的装饰程度甚至有过之而无不及。

鹿岛祐德稻荷神社

鹿岛祐德稻荷神社 日光东照宫阳明门

日光东照宫阳明门唐代彩画发展至北宋,再经过规范,形成了种类繁多的彩画类型,最简单的朱白彩绘依然保留为“丹粉刷饰”,而最高级的“五彩遍装”,已经是繁复到了无以复加,以至于因为过于费工而逐渐退出流行。其中的“青绿叠晕装”则在明清官式中得到极为广泛的发展和运用,青绿冷色调成为后世彩画的最主要类型。

五台山南禅寺大殿模型的彩绘复原

五台山南禅寺大殿模型的彩绘复原最后展示的是北京中国文化遗产研究院收藏的五台山南禅寺大殿模型的彩绘复原:门柱额袱枋椽大体刷朱,柱头柱腰束莲,栌斗散斗青绿间隔,栱身红地忍冬卷草,拱底刷朱色工字型燕尾,阑额、柱头枋采用各式彩色团花。

南禅寺当年的彩绘原貌不一定如此,但是这个方案还是大致呈现了晚唐普通殿宇所应有的流行华丽装饰面貌。