文:余辉

去年在故宫展出的宋代《千里江山图》一直极受文化界关注,同时伴之的也有部分质疑的声音。

故宫博物院研究馆员余辉近日在北京大学人文论坛“《千里江山图》研讨会”上首次公布了故宫近期通过科技手段对《千里江山图》修补部分、绢本质地、残印、跋文受损原因等的检测。“澎湃新闻·古代艺术”(www.thepaper.cn)获授权首次全文刊发,同时呈现的还包括研讨会现场学者讨论的部分实录。

《千里江山图》卷 局部

《千里江山图》卷 局部 《千里江山图》去年在故宫展出时

《千里江山图》去年在故宫展出时关于去年在故宫展出备受关注的《千里江山图卷》,这次最新的检测主要想弄清一个事实真相——而且我们也要清楚地认识到,相对于当事人来说顶多也就摸到一点边缘,因此,这个探索不是一次、两次就能够了结的,它需要一个很长的时间,才能逐步地弄清楚的。所以我们现在尽可能的去触摸这一段历史的边缘。

为了触摸到这个“边缘”,故宫博物院对检测宋绢做了一些尝试,怎样通过对绘画材质的检测来判定《千里江山图》卷(以下简称《江山图》)?它所用的绢是什么时候?这样的检测在故宫至少这几十年来这样规模的还是第一次,我们所用的是一种便携式检测经纬线的新式仪器,检测也是很少的一部分。因为涉及到《江山图》休眠期的原因,所以我们只是对它开头一部分做了检测,没有全部打开。我们等到休眠期满之后争取对画面颜料的成分、产地、来源等进行一个全面的检测。所以我们的检测仅仅是一个开始。

为了这个检测,我们对辽宁省博物馆的同类、同期作品进行了检测,也是针对它的材质问题。

余辉先生在北大“《千里江山图》研讨会”上发言

余辉先生在北大“《千里江山图》研讨会”上发言 这个报告的内容主要分为六个部分:

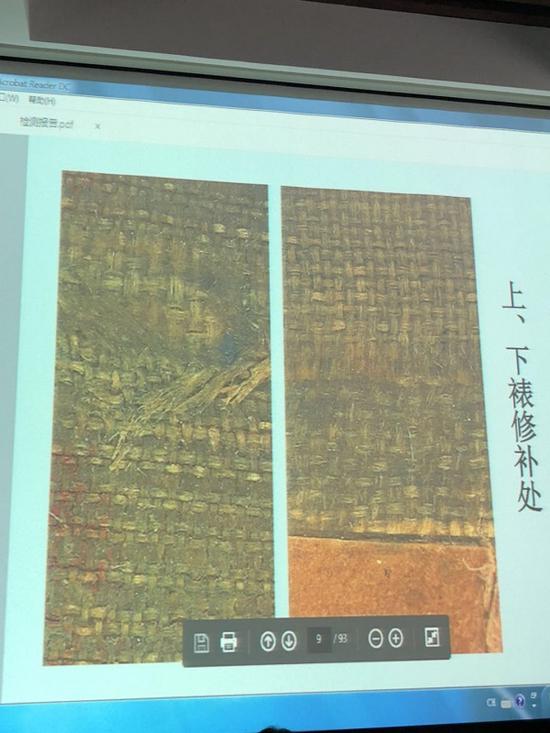

一、检测《江山图》的部分修补部位

《千里江山图》(下简称《江山图》)的底部基本上是通条断裂,这主要是因为当初的装裱没有下裱,画心紧接着就是撞边,宣和裱的前身就是这种形式,这种形式在宣和裱上也可以看到。如果放大细节来看的话,我们可以看到《江山图》上部和底部破、断裂、修补的位置,基本上是通条的。这是因为上下两边由于没有上裱和下裱,直接是接触操作者,所以很容易发生断裂、破损。

《千里江山图》上部和底部破、断裂、修补处

《千里江山图》上部和底部破、断裂、修补处画面的破损程度比蔡京的跋文要轻得多,蔡京的跋文用绢跟《江山图》的绢不是一个材质,很可能《江山图》破到这个程度的时候蔡京跋文的上下边这一大片绢都已经稀松了。

二、检测《江山图》及同期绘画用绢和材质

关于宋代的双丝绢,经常在鉴定宋画的时候以这个作为依据。徐邦达先生早就说过不要一看到双丝绢就认为是宋代的,其实宋代还有别的绢。双丝绢也不是唯有宋代,五代的时候就已经出现了。当然双丝绢它也是一个依据之一,不能把它作为一个绝对的依据。双丝绢经线是双丝,每两根丝为一组,每两组之间约有一根丝的空隙,纬线是单丝,交织成双丝绢。

看具体图就清楚了,检测双丝绢的密度,用读数显微镜数它的丝,以织物密度镜(Y511B)检测经纬线的密度仪,用这种仪器是老办法。每厘米长度有多少根丝,以这个来判定绢与绢的材质的差别,但这个仪器是无法检测绢质的老化程度。

1。《江山图》是双丝绢,双丝指的就是经线是双股,双股并不是并行的,它之间是由一根纬线交叉隔开的。双丝与双丝之间空一根丝,纬线是单丝。我们检测《江山图》经纬密度是45-51根/厘米,纬线密度是54-60根/每厘米,有的每厘米密度高一点,有的密度小一些,每厘米有多少根丝,有这么一个范围,测十几个点得出这么一些数字,最后算出一个总数。

看这张放大图,红颜色是附着在绿色上的印泥,上面是染上青绿的颜色。这个就是双丝绢。修补用绢的材质跟宋绢差的很多,差多少要有数据来说明。

2。《听琴图》:我们检测别的宋代画绢的情况,在这里可以肯定地说,当年徐邦达先生和一批老专家认定的宋徽宗的“代笔”看来是完全正确的。为什么?凡是被认为宋徽宗代笔的作品绢的材质跟宋徽宗用的绢比几乎差两个等级。《听琴图》的绢也是双经单纬,但是经线密度为42-48根/厘米,纬线密度是34-40根/厘米。

《听琴图》的绢地检测结果

《听琴图》的绢地检测结果3。《芙蓉锦鸡》也是双丝,密度也不一样。

4。《雪江归棹》有争议,有认为宋徽宗真迹,有认为代笔,最后确定还是真迹的可能性大,因为我们比较绢,宋徽宗用的这个绢是最好的,密度是50-55根/厘米经线,纬线密度也是如此。

《千里江山图》与《雪江归棹图》的绢地检测结果计较

《千里江山图》与《雪江归棹图》的绢地检测结果计较5。辽宁省博物馆《瑞鹤图》密度也很高49-53经,纬51-55。

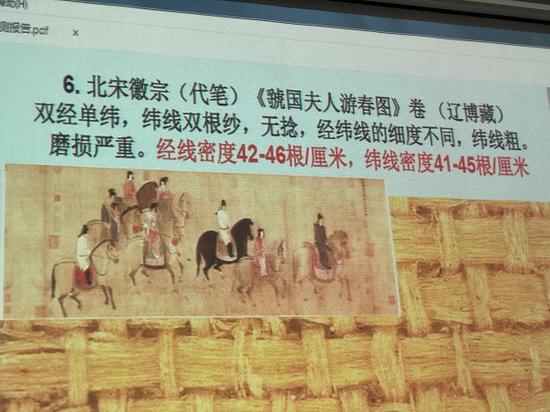

6。辽博《虢国夫人游春图》密度马上掉下来,50以下。

《虢国夫人游春图》的绢地检测结果

《虢国夫人游春图》的绢地检测结果为什么对这几幅感兴趣?因为这几幅画的绢的门幅宽度很相近,很可能出自一台或一类织机,因为织机的宽度每个都是不一样的,是这个时间段分批纺织出来的宫绢。

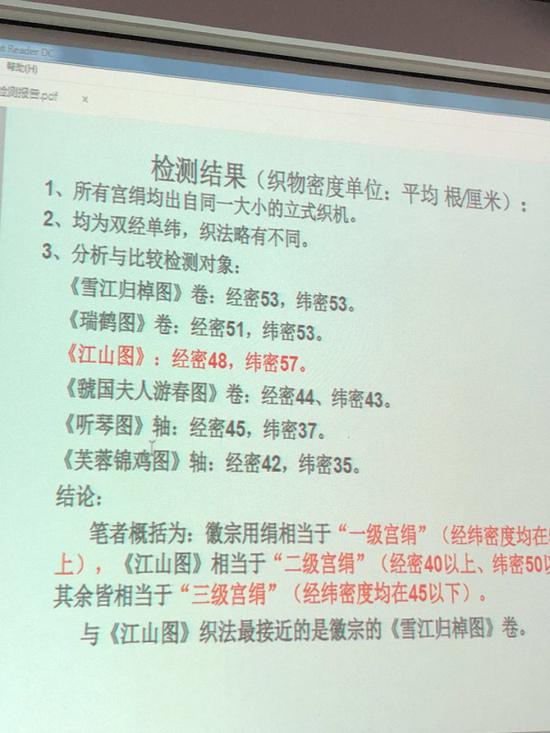

检测结果:

1。《江山图》的密度仅仅次于宋徽宗的绢;《虢国夫人游春图》、《听琴图》、《芙蓉锦鸡图》低于《江山图》绢的材质,如果用现代人的产品质量的概念进行检测,那徽宗用绢是一级,《江山图》二级,其余是三级,当然都是宫绢。这几个等级按照密度多少划为等级,是一个比喻,这样更加鲜明一些,所谓徽宗代笔的作品跟徽宗真笔的用绢相差两个等级。

2。《江山图》跟徽宗的《雪江归棹图》密度比较接近,纬线《江山图》高于《雪江归棹图》,经线相反。

徽宗时期宋画绢地的检测结果

徽宗时期宋画绢地的检测结果据我推测织机应该是类似像这样的一种织机竖式的,每一匹下机,一匹相当于现在的33米多。这个图是北宋开化寺壁画上的。

三、关于通过电分技术辨识残印

《江山图》一共有39方印,经过几代人的努力,已经认出很多了,只有最后两方印到现在我也认不出来,也请教了许多人,觉得都有困难。比如,溥光名款下边的印,我怀疑这是不是画押或者是指纹?不好确定;再如,蔡京的跋文右边的半方印,很显然这个印另外一半在这里,它既然不在这里,就像曹星原所认为的一定是从别的地方移来的,那么从哪里移来的,我们下面再说。这个印文现在还识不了。

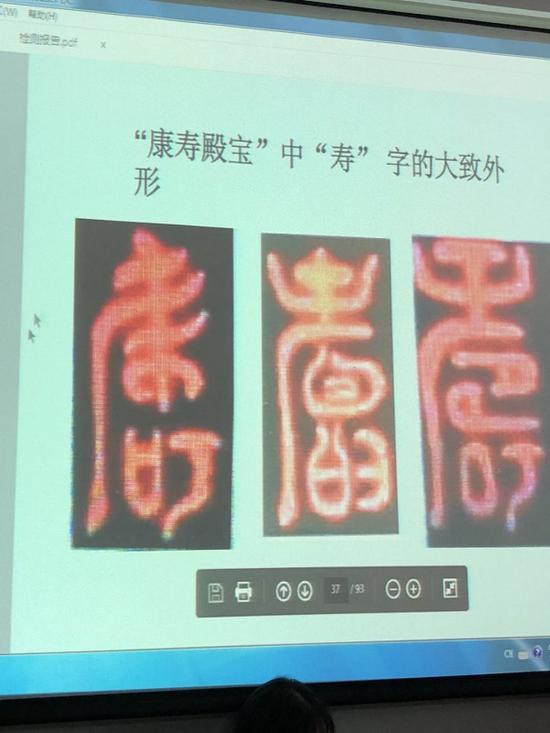

最新识别的两方印,一上一下,一为“康寿殿宝”,一为坤卦印。上边这方印就是所谓的“口口殿宝”,在《石渠宝笈》著录里边把它作为“缉熙殿宝”。《石渠宝笈》著录,我们对它进行电分处理,发现“殿宝”两个字依稀可辨,前边两个字比较困难。这个地方有一道线是绢的破损造成的,下面绿颜色一道线也是因为绢的破损造成的,经过电分之后把所有的这些痕迹都变成一种颜色了,所以我们在使用电分技术的时候,同时还要看看原物上面的颜色。

经过反复斟酌,前面两个字“康寿”的可能性大一点,之前考虑会不会是“嘉熙”,但可能性没有“康寿”大。

这两个印的关系:大小几乎是接近的,《江山图》是58毫米见方,“缉熙殿宝”是59毫米见方,这是南宋理宗朝的印,从整个印章的形制和印文、布局来看,属于南宋内府收藏印的规矩。

关于印的分析

“康”字残笔分析:康的来历是怎么被识别出来的呢?首先有像两根天线一样的头,这样的字我们数了一下只有七八个(庚、唐、庾等),唯一靠得上的是“康”字。其中左侧有一个弧线,还有这两个笔画,有这样笔画的字惟有“康”字。这里边虚线是我根据左侧判定右侧,这是一个对称字,实线是上面依稀可见的笔画,“嘉”字只有“口”字与印迹很像,但是上边应该是三道,现在印迹只有两道,剩下的一道是破损的,所以排除“嘉”的可能性。

“寿”,这个寿字很难找,因为写法有上百种,即使到南宋也有很多种,到底从哪个地方去找呢?“口”字很重要,其印文是“山形口”,“口”字写成“山形口”是特例,只有“寿”字经常把下面一个口字写成“山形口”,寓意寿比南山。而“禧”字“口”不会这么写的。“寿”字如果确定字形大概是这样的。

“康寿殿宝”中的“寿”字

“康寿殿宝”中的“寿”字康寿殿确有其殿,是南宋初高宗的吴皇后的宅邸,大家知道宋高宗和吴皇后是分居,不在一起住。从傅熹年先生画的慈寿宫的平面图上,我推断出了康寿殿的位置。

刚才我所认为的“康寿殿宝”这个印的正下方有一方“小印”,释读为长方小印。这方印缺了1/3,但是印文不复杂,这个地方有一个痕迹是断裂的。通过电分更清楚了;虚线是补上的,看来像是一个坤卦印。注意这个不是笔画,这是一个残破的痕迹。

既然是坤卦印,那么相对的应该是乾卦,坤卦印是盖在上面“康寿殿宝”垂直下方,假定康寿殿宝就是吴太后,下面这方印章很可能是跟吴太后有关系,那么吴太后要是用卦印肯定是坤卦。根据坤卦印去找相对应的乾卦,宋高宗赵构所用的乾卦的印肯定是跟吴太后用的坤卦印是一套,是相对应的。最后找到高宗的乾卦印有两种:一种是粗线;一种是细线。很可能是细线的乾卦印跟吴太后的坤卦印是一对。

宋高宗赵构所用的乾卦印

宋高宗赵构所用的乾卦印宋高宗“乾卦”圆印拟与吴皇后“坤卦”方印的尺寸、粗细相匹配:坤卦印一定是方的或者是长方的,因为乾是天、坤是地,天包地,不可能把坤卦印做的比乾卦印还要大,或者是线条还要粗,这不可能。根据我对残印的推测整个坤卦印的长度是18毫米、宽10毫米。乾卦印都可以量直径是28毫米,这样大小关系和线条的处理,基本上是应该匹配的。

另外,我们对《江山图》的印泥也做了比较。对他们的印泥进行比较,首先检测是承诺无损检测,印泥残印没有办法提取出来,我们只能通过对印色进行一个比较。从感官上看坤卦印的印色跟“康寿殿宝”印色比较接近,跟北宋徽宗“双龙小印”的印色比起来有距离。

同样跟画幅上“乾隆御览之宝”的印泥比较也是有很大区别的。对宋高宗后(吴芍芬),在此就不多介绍了。她还有一方印“贤志堂”,遗憾的是我们看到的“贤志堂印”只有一次,包括前面看到的这两方印没有出现第二次。所以没有办法进行反复比较,在此只能是一个推定,这两方印与吴太后有关系。

说起坤卦印,大家马上会想起杨皇后,杨皇后的印也是偏长方的外形,但跟我前面说的坤卦印不同,它是横线而不是竖线。

四、蔡京跋文受损的问题

这牵涉到南宋初期的一段历史,过去介绍有很多,宋高宗在南宋初期对府藏书画进行了一系列的重裱,在重裱当中请一些人鉴定,把所谓“前辈的品题”像蔡京之流这些人都要给拆掉,后来造成“今御府所藏多无题识”。这些人的跋文后来留存很少,跟这个有关系。如果能确定这张画是在宋高宗的吴太后手里的时候,在重裱的时候这样的处理,用现代话说是符合当时的形势,也符合当时对这张画处理的一些技巧。因为简单的处理即把蔡京的跋文给去掉,别的画有这样处理的,但是这张画很重要,因为没有名款,蔡京的跋文上面记录了这张画作画人的一些信息、徽宗的态度,这些一剪掉等于这张画变成了“无头案”。

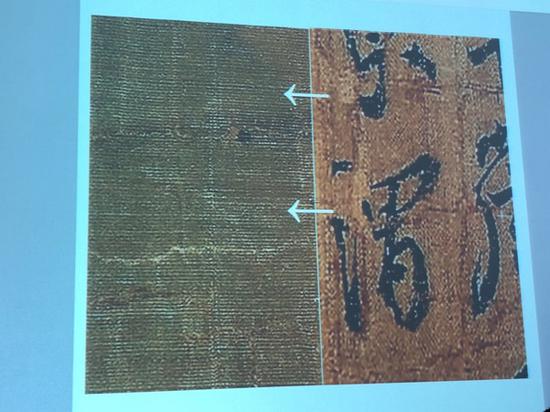

蔡京跋文与画心前面的裂纹一致

蔡京跋文与画心前面的裂纹一致采取一个折中的处理办法是把蔡京的字从前面挪到后面去,这样的话使得蔡京的跋文不那么刺目。仔细看画面和跋文,会发现跋文破损的纹理跟画心破损的纹理是不一致的,破损的纹路是不连接的。如果把这个跋文放到前面去,就会发现破损的纹理有许多是能连起来的,我们仔细看,有几道,如果有一道连起来不稀罕,总会有一道能连起来,但是有多道,放大看,一道连起来不稀罕,两道以上连起来是必然。这两道说明它们最初是在一起的,由于蔡京跋文的前隔水的用绢材质抵不上王希孟用的绢,王希孟用的绢相当于“御用绢”。

这个事情我曾请教过德国柏林警察机关工作的一位痕迹学专家Marcro Schmidt,他中文会说一点,跋文他看不懂,他一看就觉得这个跋文原来不在这里。我说:“如果说跋文原来是在前面的?”我把电子图给他看。他说:“正是。”他是做痕迹学研究,这么大的纹路,用肉眼就可以解决这个问题。

跟这个非常相近的破损情况是藏在辽宁省博物馆的《虢国夫人游春图》,前隔水一直没有动过,直到现在还是这样。要知道这张画创作的时间跟《江山图》是很接近的,它的命运和遭遇跟《江山图》有点儿像,后来也是去了金国了。我认为它的破损是突发性的,短期内几年或者是十几年的时间内不停地有人翻阅欣赏,到了金代就停止了,看的人很少了,为什么?我们看这个是金章宗的题字,没有任何破损的痕迹。在短期内多次被调看、翻阅的事情在金代不再发生了。《江山图》也是如此。

《虢国夫人游春图》开卷也受到疲损严重

《虢国夫人游春图》开卷也受到疲损严重《江山图》和《虢国夫人游春图》卷比较:这个时间是在北宋徽宗朝后期,在这个时间内因为连续开卷受到严重疲损。验伤的术语称这种伤况叫疲损。

五、关于电子图像的使用问题

现在电子图像使用已经非常的广泛。故宫博物院的资料信息部一些计算机的专家也告诫过我们:你们在使用电子图像的时候一定要注意什么问题?不要过度放大。

1。故宫的计算机专家也告知社会上流传的九亿像素的王希孟《千里江山图》的电子图片根本不存在。故宫从未拍摄过这样像素的图片。反过来讲普通计算机是无法打开九亿像素的电子文件,更不用说手机了。除非是用于出版的专业计算机才能有专门的配置软件才能打开九亿像素。

我请他们提供一个高像素的两个字就够了——彩色的“尚有”,它的像素是4.61MB。

黑白“尚有”二字图片来自曹星原微博:比较一下这个像素,我引用了这个图,我的像素没有发生问题,这个像素已经出现双钩了。放得越大双钩越明显,包括其他的字也是这样,细线出现双钩的倍数要高一点,要放大到一定倍数的时候细线才出现双钩,粗线稍微放大一点就会出现双钩。

不光是古人,今人的字迹也是这样,这是徐邦达先生给我的一幅字,我想他不会给我一幅双钩的字吧,放大几倍后,印章出现双钩,字没有出现双钩。我又问计算机专家,这个字怎么没有出现双钩?他告诉我你看淡墨的地方有双钩,双钩必须是在墨比较淡的地方下才能够成锐化为深一些的双钩线,这个浓墨色已经很深了,再锐化也分解不出更深的颜色,再放大就出现锯齿线了。

印章的双钩也是有的。溥光的跋文,放大到一定程度也会出现双钩。这是因为计算机放大电子图像,像素越低出现双钩就越早,像素越高出现双钩就越晚,大致有一个规律,它有四个阶段:

①正常阶段。

②出现双钩阶段。

③双钩锐化伴随马赛克阶段。

④进入马赛克阶段。当进入马赛克阶段的时候,双钩线已经出现锯齿状。

电子图像中出现的“双钩”现象

电子图像中出现的“双钩”现象我也告诫大家在使用电子图像的时候要掌握它的倍数。计算机专家也托我说一句话“你们看看可以,但是千万不要从这个里面得出结论。还是要回到原来正常使用的倍数里面。”

2。溥光接纸的问题

溥光的跋文用纸确实比较奇怪,仔细分析也是一件正常的事情。为什么?溥光是一个高僧,也许他不愿意在蔡京这样名声的人后边作跋;也许是当时后面没有尾纸了。我们在库房里经常会看到这样一种情景,在手卷后面有很多跋文,最后还夹了几张纸接着写,没有裱进去。很可能溥光跋文是属于这种情况,写好的跋文不可能为这个再重新裱一遍,就夹在了后面。他用了两张比较大的长方形书札用纸。他为了怕后人对这两张纸是不是一式的会产生疑虑,前一张的“二”字下一横很明显跨到下一页去,他是有意为之,证明这两页纸是一式的。高僧毕竟是高僧!

六、推测王希孟姓王和他早卒的信息来源

希孟姓王是怎么得出来的?

关于这个问题,有三条信息,其他学者会有所阐释。我就讲第一条:是梁清标为重裱《江山图》外包首时候书写的题签“王希孟千里江山图”。希孟在这里是姓王。但是这个姓不会是梁清标随意给他的。

传统书画装裱外包首题签具备哪些要素?最起码的是作者姓名、作品名称,此外还会留有一些辅助信息。

举一个简单的例子,这张唐寅画(大英博物馆藏)的外包首题签已经很破旧了,但是依稀可辨“唐寅西山草堂图”,外包首题签姓名必须写完整,包括古代历代著录书,著录某个画家的姓名、作品名称也必须写完整。特别是中小名头画家都要写姓氏名谁,大名家有一部分可以不写完整,皇帝的作品有时候不写,当时是写年号,这是一个避讳,到后来写庙号,王羲之的作品可以不写他的姓氏,有一些所谓王羲之的手卷的外包首题签就是“右军”或者“羲之”,不写姓氏。名家大多数、中小名头全部都是要写姓氏的,除非作者是出家人,另当别论。像唐寅这幅画的题签,写上了姓氏。所以希孟“希孟”姓王,我根据这类事物的常规推测,梁清标在重裱的时候,上面的宋签依稀可见,但很破烂了,没有办法修复了,不可能再保留了。他自然要根据宋签的内容把作者的姓名写完整了。

再一个关于“王希孟”早卒的信息在哪里,说实话文献上真是没有,我也是推测,很可能也是在外包首的签条上,这个签条就是在下面。古时候外包首签条上面写作者姓名和画的名称,下面空出很长一段,那一段是不写字的,留着以后在上面追加一些重要的信息,这些信息通常是跟收藏者或这件作品有关。

唐寅的《西山草堂图》外包首签条的信息是两次完成的:第一次写上“唐寅西山草堂图”,是这幅画的名称;第二次因为这幅图要出宫,送给当时的大臣户部侍郎于敏中,要写上这几个字“赐南书房供奉户部侍郎臣于敏中”,这样的话,这幅画就可以出宫了,也是这张画收藏的一个重要的记录。在外包首题签上下半部分用小字记录一些信息的事例,我们在库房里看画的时候时有发现,这也是很重要的艺术史资料。如这幅《听琴图》也是梁清标重裱的,他认为这个重裱的事情很重要,他在题签上给记了下来。

另外一种签条的写法通底,作品名全部写完,下边不留任何位置。

这是我们查到的当时鉴定这件作品的最原始记录:这是草档、正档,这个字很像是徐邦达的。

徐邦达他们那一批在50年代末60年代初对故宫的一级品文物进行了一次审定,当时是四个人,一致认为这是“珍甲,北宋山水画代表杰作,色彩特别精丽,艺术水平很高。”

关于《千里江山图》的鉴定记录

关于《千里江山图》的鉴定记录到了1960年代国家文物局组织的第一届鉴定小组,当然首站到故宫重审故宫一级品文物的鉴定,这个里面当事人大多数都不在里面,也是带有检查的性质,复鉴过后“认同”。

到了80年代,鉴定组是第二届7人组成,重新对故宫藏品其中包括《千里江山图》进行了重新的认定,结论是毫无异议。

去年展览之前又对这件作品重新做了一个认定,跋、作品本身等没有什么异议。确实前辈三代专家的鉴定可以接受。当然我们也欢迎对这件作品提出不同的意见,包括相反的意见,但是必须在有一定证据的前提下,哪怕是有一定间接证据的前提下,这样进行一些讨论才有一定的学术性。

链接|现场讨论与对话环节

丁宁:“一图胜千言”,今天摆在前面的《千里江山图》何止顶千言,美术史上有很多例子,一张画远远胜过千言,这张图因为去年在故宫的展出吸引了无数的眼光,同时也是在我的记忆当中在故宫这么重要的地方,在中轴线的位置上特意展这么一幅画似乎没有第二幅的例子。所以今天我们的讨论,尤其是从余辉先生开始的话题,我相信可以引出很多非常有意思的对话。

吕晓:之前我有跟余先生讨论过一些问题,但是关于“康寿殿印”聊到,今天是非常完整的听他论述整个考证过程,我想问一下如果说这幅画在南宋初年到了宫廷,后来怎么会到金国?这个原因是什么?有什么途径?

余辉:本来我想在晚上说的,既然问到了,随时答。这里我感谢台湾的王耀庭先生,他说《女史箴图》有没有可能到金国?有没有这些的可能,吴太后无后,有一个侄子吴琚经常出使金国,金国人有一句话吴琚这个人说的话都是可的,这个人是可以值得信赖的人,吴琚本身爱好收藏、喜欢书画,在金国广交书画收藏界的上层官员。借王耀廷先生的一个推测,这有没有可能从吴琚那里到了北方的金国?当然这是一个推测。当然有很多渠道,包括权场渠道、金朝使臣到南宋来也会搜求一些东西,因为吴太后故去之后她没有后继者,这些东西会到哪里去也是一个。历史之难就在于问号太多了,我也只能解答这么一点点。

丁義元:故宫最近做的这个检测很好。我一直很关注科学检测的问题,因为中国的鉴定很成问题,很多重要的作品到现在意见非常对立,真的假的都没搞清楚,更不要说到里面作品内涵以及各种技法、美术史的影响,各方面的探讨,所以很表面,所以科技检测是一个很好的开端。我一直关心关注科学检测的问题。我想说的是,第一,科技检测的重要性。第二,对科技检测也不能完全相信。因为台北故宫做过一些事,也是把最有名的怀素《自叙帖》拿到日本东京去检测,最后检测的结果很奇怪“真迹无疑”,恰恰是《自叙帖》过去徐邦达在文化革命里就讲过这是假的。

《千里江山图》的绢丝是好的,高于这些代笔的丝,那些代笔地位并不在王希孟之下,他们的丝用的是差的,你代笔就拿差的,皇帝就用好的丝,他的等级观点我想宫里边还不到这样的程度。

余辉:关于绢,所谓绢的等级划分我是便于说明我们检测的结果,说明这个问题,最好的绢是在宋徽宗时候使用的,我们过去所比较认为的“代笔的绢”质量是差一些,差两档。我根据数据来对它进行分档。《江山图》正好是在这个之间,比徽宗用的绢差,但是比代笔的绢用的要好,可以说明这个问题:宋徽宗对王希孟画这个图很重视,把最好的材料给他去做,只能这么解释,一种特殊的重视。别的我想不出什么可以解释的。

沈伟:我有一个问题是关于蔡京的跋,你的判断原来在卷首,为什么在前边,按照一般的看法,跋是在画面的后面,为什么突然是在前边放着,余老师能不能解释一下?

北大《千里江山图》研讨会现场

北大《千里江山图》研讨会现场余辉:当然跋是在后面,在前面应该是题了,原先是题后来变成了跋,挪到后面去是因为刚才我说了一点南宋初期,因为对蔡京这批人很厌恶,宫里对他们的字要进行一些处理,裁掉,只有个别的遗存,我想这个就是遗存之一,也是很难得的之一。再一个,蔡京,像对待王希孟的画,他是可以写在前面,徽宗画的画他估计是在后面作跋了,因为对象不太一样。

杨频:补充一下,蔡京从书法的角度来看应该是题,现在习惯性当跋,因为位置改变了。为什么是题?那几行写的过程中在不断地挑战,根据空间调整,后三行越写越紧,因为装好的卷子是前隔水了,如果是跋应该写“蔡京谨记”,他是为了告诉大家皇帝赐给我一个东西,写个说明。

顾村言:刚才余老师公布的对绢质等的检测很有意思,像《瑞鹤图》、《雪山归棹图》相对是公认的徽宗作品,与《千里江山》的绢都很好,几乎同一品质,而《听琴图》纬度比较低,这也说明宋徽宗对《千里江山图》极其重视。比较一下,比如说未必是徽宗所作的《听琴图》上面也有宋徽宗的题字,蔡京也有题字,代笔的《芙蓉锦鸡》,绢相对一般,但宋徽宗依然题字,而《千里江山图》的绢质好,说明宋徽宗极其重视,但何以这么好又这么长的绢,画成以后,宋徽宗却一个字也没题,《宣和画谱》、《画继》等文献也完全没有记载。是不是可以说明宋徽宗对这幅画也不是很满意?

李溪:我也是与这个问题相似,想请教余老师,您在说蔡京的题跋放到前面的时候提到有裂纹,您推测在北宋末年应该是经常拿出来翻看。我的问题是说这是谁看的?一般会认为一定是徽宗看的,如果是徽宗看的话,为什么没有任何他的印记,也没有进入文献,如果不是他看有可能是谁看的?

余辉:宋徽宗奖赏他的下属手段是多种多样的。他对蔡京说“天下事在作之而已”,我认为他有多种多样的奖赏。至于谁翻看,后期造成这么大的一个损伤,看这些画的人我想不会是蔡京,他没有必要这么去看它。也许徽宗后边说一句话“天下事在作者”,结合这句话,包括对《虢国夫人游春图》这么反复看的人,我认为他们看画的经验不是很高,因为开卷的方式是错的。

像元代溥光这样的高僧他又是书法家,他这样的人开卷一千遍不会造成损坏,有规矩是不会造成损坏,谁损坏是手指抓挠的,没有受过看画训练的人,相互之间传来传去看的就容易造成这种损伤。我们在库房里干活的时候看到画上某一个“伤痕”就说“一看就知道是那个小子弄的。”就知道他看画的习惯不对,留下什么痕迹准是他,然后就去找他。都是年资高的师傅批一通再说,不管是他不是他先批一通再说,让他以后引起注意。是说是不完整的,所以推出一个坤字不算严谨。

赵华:关于坤卦印,我看了一下“坤卦”右边是补绢补出来的,所以说“坤”的右边应该有一个边界,就是说是不完整的,所以推出一个“坤”字不算严谨。从三个坤卦中间断的地方绢的纹理有一种折的情况,所以可能是没有断的。

余 辉:现在有这么多人怀疑这个问题,我也就清楚了,我也就不怀疑了。应该跟乾卦没有什么太大的关系,我们搞清楚一点是一点,非常感谢大家帮我识疑,这个小印我想了几个晚上。

沈伟:这个作为坤卦没问题,三点水在印章里如果是左边旁,明清以后上边三个横,下边三个横,之前不会是这样的。

薄松年:一般卦相都是横的,竖着的是我第一次看到。所以我感到很怪。

曹星原:我们讨论这些非常有意思,我想大家有没有注意过作伪的过程。比如傅申先生做张大千先生研究的时候,之前做石涛研究,听他前夫人开玩笑说傅申到张大千家里发现一箱用铅版复制的印跟石涛的印一模一样,这到现在也有。到现在还能找到宋卷、宋纸,而且宋代的卷是怎么做的,我们都不知道。我想咱们可以把这个范围延宽一点,不仅仅讨论是真的还是假的,而是讨论一下历史上有哪些作伪的例证。 我见过很多作伪的,比如一个有趣的例子收藏家王季迁与德国后裔孔达也是一个藏家,他俩经常交换画,就发现画中被动来动去,中间是什么,挖、补等,以及用别人的印、造印。

我发现至少五个不同的“辑熙殿宝”印,最近在新加坡又发现一方新的“辑熙殿宝”印,而且还比较早,所以这个事情也可以讨论一下。

链接|北大人文论坛“《千里江山图》研讨会”发言及对话嘉宾:

余辉(故宫博物院)、曹星原(青海省美术馆)、薄松年(中央美术学院)、李军(中央美术学院)、黄小峰(中央美术学院)、邵彦(中央美术学院)、吴雪杉(中央美术学院)、朱万章(中国国家博物馆)、丁羲元(上海美术馆)、谈晟广(清华大学)、韩刚(四川大学)、吕晓(北京画院)、沈伟(湖北美术学院)、韦宾(陕西师范大学)、夏燕靖(南京艺术学院)、宁强(首都师范大学)、杨频(故宫博物院)、顾村言(澎湃新闻)、邓小南(北京大学)、李溪(北京大学)、李夏恩(网易历史)、赵华(独立学者)