来源:艺术市场

原标题:盘点丨艺术品真伪争议事件,都有哪些艺术品陷入真假风波

在延禧攻略的最新一集中,黄公望的《富春山居图》引起真假风波。艺术品的鉴定一直是古往今来的难题,包括在去年以4.5亿美元成交,刷新艺术品拍卖“最贵”纪录的《救世主》,其作者到底是否达芬奇,也遭舆论质疑。今天小艺列了近年来那些深陷鉴定风波的艺术品,看看当时都发生了哪些争论。

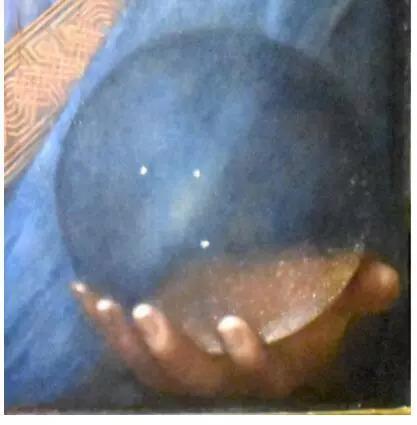

《救世主》

《救世主》是意大利文艺复兴时期著名画家达·芬奇创作的绘画作品。纽约时间2017年11月15日晚间,唯一可售的达·芬奇作品《救世主》以4亿美元落槌,加佣金成交价为4.50312亿美元(约人民币29.577亿元)价格在纽约佳士得夜拍上成交,成为史上最贵的艺术品,整个拍卖过程仅持续20分钟。

2018年8月8日,达·芬奇《救世主》再次引起舆论风波。佳士得方虽称此画作是达·芬奇真迹无疑,却也有专家提出疑议,认为达·芬奇仅参与了创作的20-30%,画作大部分为其学生贝尔纳迪诺·伦尼所作。虽然是多人合作绘画作品,却也无疑是达·芬奇真迹。

在2010年《救世主》被鉴定为真作之前,这幅画一直陷于真伪的争议之中。甚至于在1958年的拍卖会上,仅以45英镑(约395人民币)的身价被卖掉。想想几十年后的今天这幅画被拍出天价,可谓造化弄人啊~

真假争锋时间轴:

1900年,一位英国收藏家得到了这幅画,但他未曾怀疑这是达芬奇的真迹。这幅画遭到了磨损、涂抹、上光,难以辨识,还被认为是达·芬奇学生波特拉菲奥的作品。

▲修复前的《救世主》相片

▲修复前的《救世主》相片2005年时,画作被再度卖给一个由画商和收藏家组成的艺术联盟,他们都认为这幅《救世主》也许不止是达·芬奇画作复制品的二度复制。

2010年底,一个由国际专家组成的团队被召集到伦敦,该木板油画被鉴定为达·芬奇真迹。

正方:专业鉴定团队

1、通过X射线揭示了这幅画早期创作时的痕迹。X射线显示耶稣的右手拇指最初的位置与最后呈现稍有不同,在创作这件作品的时候,达-芬奇一定是改变了主意并且把拇指移到了今天我们看到的画中的位置。而在其他这幅画的副本里,是没有修改痕迹的。

2、这幅画用非常薄的半透明的色彩画在胡桃木上,这和达-芬奇这个时代的其他作品是一样的。红外光显示画家曾把他的手掌压在耶稣左眼上方的部分,涂抹那里的颜色,这是达·芬奇喜欢的一种“模糊”的技术。因此,有艺术史专家将这幅作品认定是“21世纪最伟大的艺术再发现”。

▲《救世主》的局部细节图

▲《救世主》的局部细节图 ▲达·芬奇《救世主》的局部细节图

▲达·芬奇《救世主》的局部细节图 ▲《救世主》局部图

▲《救世主》局部图反方:专家学者

市场营销的声势掩饰了这件作品的复杂情况,从多次流转的购买历史到作品被大面积修复,这些情况使画作原作者的身份更加模糊。巴黎艺术史学家、达·芬奇专家雅克·弗兰克说:“这件作品的构图不是达·芬奇的,他更喜欢扭动的运动感。这件作品充其量只是在一个不错的工作室模仿达·芬奇画出来的,而且这件作品受损严重。”

《功甫帖》

《功甫帖》 是苏轼写予其亲密朋友郭功甫的告别信,截至2013年,已流传了900余年。作品结构紧密、一气呵成,用笔沉着、粗犷有力,充分展现了苏轼的人文主义情怀。《功甫帖》曾被多次录入中国艺术领域中最为权威的各类典籍之中,清代书画名家翁方纲曾将其称之为“天赐的书法精品”,流失海外多年。

真假交锋时间轴:

真假交锋时间轴:2013年9月19日,中国收藏家刘益谦在纽约苏富比以822.9万美元(约合人民币5065.53万元)拍得苏轼《功甫帖》。《功甫帖》全文:“苏轼谨奉别功甫奉议”,二行九字,估价30万美元。

2013年12月21日,《新民晚报》发表报道称,上海博物馆书画研究部钟银兰、单国霖、凌利中认为刘益谦拍得的《功甫帖》是伪本。

2013年12月22日,苏富比拍卖行官方微博发表声明,坚持《功甫帖》为真迹,称尚未收到上博的研究报告。

2013年12月23日,刘益谦就《功甫帖》真伪事件首次正式对外发表声明,在质疑钟银兰、单国霖、凌利中研究方式的同时,也呼吁三位专家的研究文章尽快面世,以解困惑。

2013年12月26日,刘益谦再次声明,抛出“三大困惑”,除对上海博物馆提出几点质疑外,还代表龙美术馆向上海博物馆发问。

2014年1月1日,上海博物馆三位专家的两篇研究长文在《中国文物报》刊出,图文并茂详解为何《功甫帖》系伪作。

2014年1月2日,针对上博研究员的研究报告,刘益谦第三次发布公开声明,称该研究成果是以三位研究人员的个人名义发表的,而且两篇文章“观点不尽相同、内容相互矛盾”。他表示将等待拍卖行一方的学术论证,并结合其他相关专家的学术观点,得出综合评判。

2014年1月3日,苏富比拍卖行回应有关“功甫帖研究成果”之文章,表示不同意各文章中的观点并坚决认定“功甫帖”为宋代诗人苏东坡的作品,并声称于十天内作出正式回应。

2014年1月6日,收藏家朱绍良在微博上公开发表声明称,如刘益谦放弃,自己希望购藏《功甫帖》,刘可于三日内与其接洽商议。

2014年1月9日,刘益谦发表声明回复朱绍良,对其表示感谢和钦佩,同时表示轻言放弃为时尚早。

2014年1月13日,苏富比拍卖行通过官方微信发布署名为纽约苏富比中国古代书画部的回应报告。报告坚称《功甫帖》是苏轼真迹的墨迹本;不同意钟银兰、单国霖、凌利中三位研究员所指认的清中晚期“双钩廓填”本的结论;同时,不同意钟、凌二位先生所指认的上博现藏苏轼《刘锡勅帖》也是清中晚期“双钩廓填”本的观点。

正方:苏富比

1、墨迹本从上至下右侧第一方半印及左侧第一方半印印色略浅,明显与其他七方藏印印色不同。墨迹本右侧第二方“世家”半印及左侧从上至下第四方“义”字形半印印色明显与其他藏印又不同。通过对《功甫帖》上“安仪周家珍藏”诸印与上海博物馆编文物出版社出版的《中国书画家印鉴款识》上所记载的印鉴对比,认为墨迹本应该不存在上博研究员所说除许汉卿印之外,全部鉴藏印是伪印的指认。

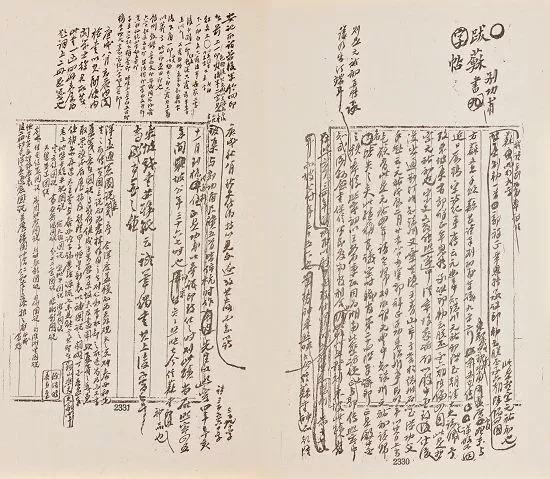

▲“江德量鉴藏印”对比

▲“江德量鉴藏印”对比2、墨迹本上“世家”半印右侧与作品边沿的距离,苏富比方面称这明显是作品覆褙纸出座与作品本笺形成的距离,这是书画装裱尤其是古书画装裱中经常会出现的现象,不存在任何问题。类此翁方纲题跋风格的其他翁氏题跋并不少见,我们可以参见《大观太清楼帖》宋拓本第六卷(南京大学图书馆藏)上的二则题跋。从这三则题跋的书法风格和书写水准来看,无疑是一致的。

▲“江秋史”、“德、量”、“翁方纲”、“宝苏室”四方鉴藏印对比

▲“江秋史”、“德、量”、“翁方纲”、“宝苏室”四方鉴藏印对比3、至于墨迹本上翁氏题跋与题诗与《复初斋文集》中记载个别有出入的问题,可以认为《复初斋文集》很有可能是根据翁氏家存的底稿编辑的。

▲墨迹本与油笺双钩本《功甫帖》对比

▲墨迹本与油笺双钩本《功甫帖》对比4、墨迹本上另纸同裱的翁方纲“油笺双钩”本《功甫帖》虽较好地再现了苏轼书法的外形,但无法表现自然书写时笔锋的转折、墨色的变化等。

反方:上博研究员

1、该苏轼《功甫帖》墨迹本(下称“墨迹本”)是“双钩廓填”的伪本,钩摹自清代《安素轩石刻》;指认墨迹本上除许汉卿藏印外,其余鉴藏印皆为清中期以后伪印,理由是所有鉴藏印印色相同。

2、墨迹本是从拓本翻刻而来,证据是墨迹本上“世家”半印作为骑缝章与芯纸边缘却尚有距离。

3、单国霖论文质疑墨迹本上另纸同裱部分翁方纲题跋及题诗的真实性,理由是翁氏书法结构不稳,“翁方纲”、“宝苏室”二印有疑问,且题跋与翁氏《复初斋文集》所载跋文内容有出入。

▲翁方纲手稿完整描绘记录的安岐旧藏《功甫帖》鉴藏印,与苏富比拍卖墨迹本《功甫帖》不符。

4、 钟银兰、凌利中在文章中指认此墨迹本是“双钩廓填”的伪本。

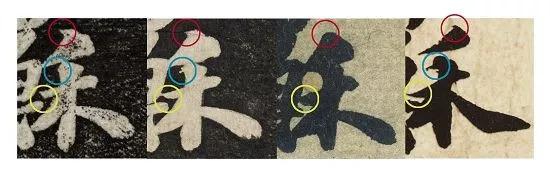

▲《功甫帖》“禾”字用笔比较——《景苏园帖》(左一)、《安素轩石刻》(左二)、苏富比拍卖“墨迹本”《功甫帖》(左三)、苏轼真迹(左四)

《雪竹图》

绢本立轴,纵151.1厘米,横99.2厘米。无款。曾经近代上海大收藏家钱镜塘(1907—1983)收藏,钤有“海昌钱镜塘藏”文长方印记。另有钱女“惠翔心赏”朱文长方印记。《雪竹图》描绘了江南雪后的枯木竹石,严寒中依旧生机勃发。画家采用了烘、晕、皴、擦等传统艺术手法,描写了竹石覆雪后的景色。石后三竿粗竹挺拔苍劲,旁有弯曲和折断了的竹竿,保持着顽强上升的姿态,又添了些细枝丛竹杂间画中,不仅情趣盎然,更觉严冬中有暖意。竹节处用墨皴擦,结构清楚。竹叶用细笔勾描,正反向背,各逞其势。地面秀石不勾轮廓,只用晕染法衬出雪意。画中大石右侧的竹竿上,有篆书体倒写“此竹价重黄金百两”八字,隐蔽有趣,耐人寻味。

▲局部

▲局部真假交锋时间轴:

1973年,谢稚柳发表了《徐熙落墨兼论〈雪竹图〉》学术考证论文。文中,谢稚柳引用了历史文献中关于徐熙画法的史料,其中关键之处在于徐熙的“落墨”。谢稚柳认为,所谓“落墨”,核心是墨色,而着色只处于辅助地位。例如在一幅画中,技法的运用只是随着艺术的需要而变化,并没有固定的格律。《雪竹图》的画法总体上是工整精微的写实,是多种笔势与多种墨彩的组合,是一种突破了唐代以来各种画法的新颖风格。谢稚柳说,“从它的艺术时代性而论,不会是晚于北宋初期的制作。”谢稚柳并认为,《雪竹图》完全符合徐熙“落墨”的规律,因此断定《雪竹图》就是徐熙的真迹。

▲画中竹节处这种波浪形的齿痕,即是在第一遍淡墨干后,绢出现褶皱,后以浓墨补笔时形成的

1983年,徐邦达撰写了《徐熙“落墨花”画法试探》,明确反对谢稚柳的鉴定意见。徐邦达依据文献史料对徐熙作品做了界定:画史中记载徐熙的作品素称“野逸”,又“殊草草”,与《雪竹图》的“写实”画法,特别“工整精微”是相互矛盾的,进而断定“《雪竹图》与前人的评述徐熙画派的特征,大相径庭”。此外,徐邦达还从《雪竹图》所用绢的尺幅来考证,认为它最早不过南宋中期,至晚可以到元明之间。因此将《雪竹图》彻底排除在徐熙或徐派画以外。

1986年8月,谢稚柳再写《再论徐“落墨”——答徐邦达先生〈徐熙落墨花画法试探〉》一文。谢稚柳不仅再次表明自己对“落墨”的理解,还针对徐邦达关于绢的尺幅这条意见,提出了自己的主张,“这幅《雪竹图》是双拼绢,还不到60厘米”,符合五代时期绢的尺幅。

正方:谢稚柳

强调“笔墨风格、特性”的鉴别。谢稚柳在鉴别《雪竹图》时曾说:“没有任何旁证说明这画是出于何人或何时代,只有从画的本身来加以辨认,因此,从它的艺术时代性而论,不会晚于北宋初期的制作。”谢先生认为书画作品的笔墨风格、时代流派是鉴定的主要依据,而印章、题跋、著录、别字等旁证,只能起辅助作用。

鉴别一幅书画的时代性,首先要从笔墨分析,笔墨风格是鉴定的基础。谢稚柳先生在鉴别《雪竹图》时,就是从笔墨风格入手,定其时代性。在没有任何鉴别依据的情况下,从文献中寻找徐熙“落墨”画法的著录,得出徐熙画法的笔墨个性,并与《雪竹图》的画法相比较,从而论证了《雪竹图》的笔墨风格正是与徐熙“落墨”相符。可以看出,谢稚柳虽然侧重书画本身的鉴别,但并没有摈弃掉著录等辅助依据。

反方:徐邦达

▲积墨法写石,用笔草草,不拘于形

▲积墨法写石,用笔草草,不拘于形强调“可资对比”的互补性。徐邦达在鉴别时,非常重视对书画作品风格的把握,但他更侧重书画作品“可资对比”的互补性。他在《谈古书画鉴别》的文章里,为“目鉴”提出“着眼点”,“目鉴”主要着眼于笔法、墨法和结体(结构)。这些方面,从中找特点,定“样板”;不了解这些,根本谈不上辨真伪和明是非。在鉴别书画时,他把笔法放在首要地位。

古书画的时代风格、笔法特点在鉴定中起主导作用,因为它能反映出画家的时代特征。徐邦达在鉴定古书画时,以作品的用笔用墨放在首要位置。他通常把被鉴定的书画作品与已证实的真迹相比较,同时综合辅助依据,得出结论。体现了他鉴定时非常侧重“可资对比”的互补性。

《溪岸图》

《溪岸图》轴,绢本设色,纵:221.5厘米,横:110厘米。原是故宫旧藏, 后辗转为私藏,现藏美国纽约大都会博物馆。

此画以立幅构图,表现山野水滨隐逸文人的山居田园生活:高山溪谷里有一庭院,在一傍岸浴水的庭榭中,有主人夫妇和他们的稚子,庭院中还有一女仆捧盘送果食,山扉外有肩负犁杖而归的男仆,山径上有行人。左下署款“后苑副使臣董源画”;右下钤明内府“典礼纪察司”半印。还钤有鉴藏人“天水赵氏”与“柯九思印”,以及近人张大千、张善孖印。

▲修复前的《溪岸图》

▲修复前的《溪岸图》真假交锋时间轴:

1970年, 海外艺术史家班宗华先生曾就《溪岸图》是否董源真迹问题两次发表文章。

1991年,美国中国画研究的主要学者、加州大学伯克莱分校的退休教授詹姆士·凯希文。发表了一篇有关张大千仿作的文章,说:“我不能确定这是张大千本人所仿,” “但此画肯定是近代的伪作,很可能是作于20世纪40年代的。40年代以前, 该画从未有记载。”他进而认为:《溪岸图》轴是20世纪的仿作, 是20 世纪最出名的中国画家张大千所策划制作的。

1991年高居翰在一个关于张大千的讨论会上公开提出:《溪岸图》不是10世纪古画,而是现代画家张大千伪作。

1997年5月,纽约大都会博物馆华裔董事唐骝千将从美籍华裔收藏家王季迁(1907~2002)处购藏的《溪岸图》捐给该馆新的中国馆。

1997年8月,《纽约客》刊载了专栏作家卡尔·纳金(CarlNagin)的文章,标题为《大都会博物馆刚刚获得中国的“蒙娜丽莎”,它是真迹吗?》。纳金并非艺术史专家,其文中引述的主要是高居翰的观点:《溪岸图》不是10世纪古画,而是现代画家张大千伪作。

1997年9月卡尔·纳金(CarlNagin)又为美国媒体撰文重申。《纽约客》的文章在社会各界引起了激烈反应。

1999年12月,大都会博物馆在纽约召开了一次“中国书画鉴定国际学术研讨会”,邀请包括中国内地专家启功等名家在内的各路专家学者都到会,当然也包括美国的艺术史学者,以“中国艺术的真实性”为题对《溪岸图》真伪展开讨论。

▲五代 董源 溪岸图 局部

▲五代 董源 溪岸图 局部正方: 以大都会博物馆亚洲部顾问、普林斯顿大学教授方闻和大都会博物馆亚洲部主任何慕文为代表

“这种从现代视觉看来交代不明之处,正是早期山水画平面正视表达方法中以‘上方’为‘后方’重叠组合的标准手法。”也就是说,这种早期绘画构图法正属于中国绘画史第一期之平面景物重叠递进状的手法。他们认为:“正因为高居翰不能掌握中国绘画中视觉结构上的演变,所以他难以分辨出《溪岸图》这张10世纪的作品跟张大千20 世纪的伪作在视觉结构上的绝对区别。他还列举了辽墓出土的《山弈候约图》轴、董源《潇湘图》卷、《寒林重汀图》、倪瓒《松林亭子图》轴、王蒙《夏山隐居图》、张大千《茂林叠嶂图》轴,加以论证和说明:“摹仿和作伪者在临或摹仿造古代绘画时,所能效仿的仅是一些基本题材, 形式和构图格局,但在视觉结构上自不能做假”的道理。何慕文先生也做了论证充分的长篇发言。

▲五代 董源 溪岸图 局部

▲五代 董源 溪岸图 局部反方:以高居翰教授为代表

▲五代 董源 溪岸图 局部

▲五代 董源 溪岸图 局部诸如“皴法模糊不清”,“远景的弯曲河流忽变为人行其间的小径”,是作伪者不顾古画“再现性”内容的一个漏洞。他们不仅坚持认为是张大千的伪作,还强调说,“这一伪作之所以跟张大千的一般伪作不同,是因为这“是张大千最成功的伪作。”

▲五代 董源 溪岸图 局部

▲五代 董源 溪岸图 局部高居翰、日本古原宏教授认为:徐悲鸿于1939年初由新加坡寄出,叙述前一年张大千以《风雨归舟图》易《溪岸图》的信,1991年廖静文在其著作中确认的事实,以及1950年徐悲鸿在《风雨归舟图》上所写的有关易画的题跋, 均是为掩盖张大千伪作《溪岸图》的“阴谋”! 原因是徐悲鸿为报答当年徐与前妻蒋碧薇离婚时张对其经济上的暗助。

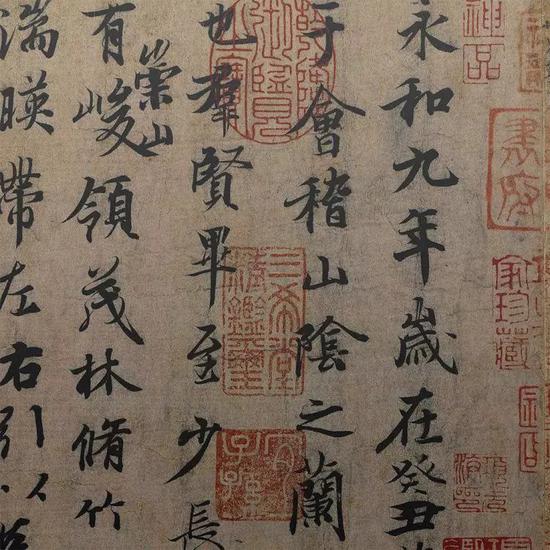

《兰亭集序》

兰亭序,又名《兰亭集序 》、《兰亭宴集序》、《临河序》、《禊序》、《禊帖 》。晋代书法家,会稽内史王羲之 撰写。其文书法具有极高的艺术价值和历史地位,为历代书法名家力公认天下第一行书。

真假交锋时间轴:

乾隆年间,赵魏(赵文学)怀疑《兰亭序》帖是“唐人摹本”,或者是“传摹失真”。认为“南北朝至初唐,碑刻之存于世者往往有隶书遗意,至开元以后始纯乎今体。右军虽变隶书,不应古法尽亡。今行世诸刻,若非唐人临本,则传摹失真也”。将《兰亭序》帖的年代从东晋时代拉到了唐代,认为原始意义上的《兰亭序》帖决不是今天这样的笔势。

清嘉道年间,白下(今南京)人甘熙在《白下琐言》卷3中,记载了清代学者阮元的观点,其起因缘于对一块晋代残砖字迹的考证。认为在传世的《兰亭序》摹本中,王羲之笔法的原始精神已渐丧失。

清光绪十五年(1889),广东顺德人李文田因端方之请,为端方收藏的《定武兰亭》(原为汪中收藏)作跋文时指出:《兰亭》最早也只能是唐代的产物。

1865年,杨守敬(字惺吾)在其《楷法溯源》“凡例”中指出:《兰亭序》帖置于唐代以后。1911年,姚大荣在其自印《惜道味斋集·禊帖辩妄记》中,针对《兰亭序》帖在王羲之死后270年间,由唐太宗时代从民间“赚”回御府,后又殉葬昭陵,又过400年后,《定武兰亭》石本始传于世,将其矛盾之处一一剔出,斥之为“十七妄”。说明人们长期以来未能获知《兰亭序》的真面目。

1916年,姚大华在跋赵仲穆《醉翁亭记》行书卷时提出:“《兰亭》旧本所自出,亦难征信”。1924年,张伯英在《宝颜室书跋》中跋《爨龙颜碑》时将《兰亭序》帖的下限又一次推到了唐代。

1965年,郭沫若在《文物》第6期上发表《由王谢墓志的出土论到〈兰亭序〉的真伪》一文,将《兰亭序》帖的真伪问题又重新提了出来,从而揭开了建国以来“兰亭论辩”的序幕,开始了自清代以来的《兰亭》真伪之辩的第二次交锋。

1965年7月23日《光明日报》及《文物》第7期,先后两次刊载了南京市文史馆的高二适的《〈兰亭序〉的真伪驳议》。

1965年,当高二适《驳议》一文被报刊以退稿处理后,高将文章寄给章士钊,章又将高文转呈到毛泽东手里。毛泽东于1965年7月18日分别给章士钊和郭沫若写信,主张“笔墨官司,有比无好”。这样,高二适的《〈兰亭序〉的真伪驳议》才得以面世。

1972年10月,高二适写成《〈兰亭序〉真伪之再驳议》一文,因种种原因,一直到1982年《书法研究》第1期上才公开发表。

1972年,《文物》第8期又刊载郭沫若《新疆新出土的晋人写本〈三国志〉残卷》,对章士钊的文章进行答复。

正方:以南京市文史馆的高二适为代表

1、当时右军“修其禊事,兴集为文”,“本可无须命题,如羲之之于集序,亦并未著己名也。”但“《世说》本文,固已标举王右军《兰亭集序》”。高氏认为,《临河序》乃刘孝标注《世说》时随意所加之别名,不能从注之别名推翻本文《兰亭集序》之名。2、根据《世说新语·自新篇》戴渊少时游侠条“刘注”引陆机荐渊于赵王伦笺,与《陆机本集》所载此笺相比较,认为“注家有增减前人文集之事”。“刘注”显然有删节移动增减之处。以此例彼,“刘注”所引《临河序》之文字,当亦系由《兰亭集序》原文删节移易而来。3、认为“《定武兰亭》,确示吾人以自隶草变而为楷,故帖字多带隶法”,“昔黄山谷谓‘楷法生于兰亭’,即指《定武本》言”。并举出“癸丑”之“丑”、“曲水”之“水”等十二字,证明变草未离钟(繇)皇(象),未脱离隶式。认为“癸丑”二字“为王羲之所留真迹”,符合“笔阵图法”的要求:“夫欲书者,先乾砚墨,凝神静思……若平直相似,状如算子,上下方整,前后齐平,此不是字,但得其点画尔。”“用笔亦不得齐平大小一等。”高氏认为,“此右军屡言之,不一见”。4、引宋羊欣《采古来能书人名》颖川“钟繇”条之言:“钟书有三体,一曰铭石之书,最妙者也;二曰章程书,传秘书教小学者也;三曰行押书,相闻者也。”认为此“三色书者,其用法自各有别”。谓“使右军写碑石,绝不可作行草。而今右军书兰亭,岂能斥之以魏晋间铭石之隶正乎”。认为王羲之各体皆工,“允为当时及后世人所临习”;“今梁、陈间书,总不离羲、献父子,而反谓羲之为梁陈以后体”,此乃李文田之大误,实亦郭沫若之大误。5、认为《神龙本兰亭》乃褚遂良所摹,不可归之智永。高二适文章发表后,郭沫若等立即作出反应。同年《文物》第9期发表了郭氏《〈驳议〉的商讨》一文,其内容主要包含以下几点:1。强调注家引文,能减不能增。“刘注”《临河序》有“右将军司马太原孙丞公等二十六人”40字,为传《兰亭序》所无,故《临河序》非由删节《兰亭序》而来。2。《兰亭序》帖“把东晋人所书仍具有的隶书笔意失掉了”,“王羲之是隶书时代的人,怎么能把隶书笔意丢尽呢”。3。谓《兰亭序》大申石崇之志,所以传世之《兰亭》,自“夫人之相与”以下一大段文字,“确实是妄增”。

反方:以郭沫若为代表

1、根据南京及周边出土墓志及砖刻的字体皆为汉代隶书,而与《兰亭序》“楷行”书体(以楷字为基底的行书)不类的特点,推断王羲之时代不应有像《兰亭序》这种字体。2、全盘接受清代李文田“梁以前之《兰亭》与唐以后之《兰亭》文尚难信,何有于字”的观点。在此基础上,郭沫若又将《世说新语·企羡篇》注所引的《临河序》与传世的《兰亭序》作文字对比后,断定《兰亭序》是在《临河序》的基础上加以删改、移易、扩大而成。认为《兰亭序》所增添的“夫人之相与”以下一大段“一百六十七字,实在是大有问题”。并进一步指出:“事实上,《兰亭序》这篇文章根本就是依托的!”“它既不是王羲之的原文,更不是王羲之的笔迹。”彻底否定《兰亭序》是出于王右军之手。3、《兰亭序》是谁“依托”的呢?郭氏推断“《兰亭序》的文章和墨迹就是智永所依托。”认为现存《神龙本兰亭》墨迹“就是《兰亭序》真本,就应该是智永所写的稿本”。《兰亭考》卷6引钱塘吴说语,称智永“颇能传其家法”,是一位有名的书家。据说他临书30年,能兼诸体,尤善草书,隋炀帝称其书法“得右军之肉”。4、在有关王羲之的文献中,《世说新语·言语篇》刘孝标注称其“善草隶”,《晋书·王羲之传》称其“尤善隶书”、“亦工草隶”,等等。郭沫若同意李文田的推测:“故世无右军之书则已,苟或有之,必其与《爨宝子》、《爨龙颜》相近而后可。”由此断定,王羲之的《兰亭序》“必须有隶书笔意而后可”。

5、认为《兰亭序》帖中的“癸丑”二字“比较扁平而紧接”,是填补进去的,但因“属文者记不起当年的干支,留下空白待填。但留的空白只能容纳一个字的光景”,并且“丑”字还有“添改”痕迹,由此“足以证明《兰亭》决不是王羲之写的”。

结语:

几件作品,有的经鉴定最终为真品,有的尚处于真伪争论风波之中。但是更多是那些仍等着我们去辨别真伪的艺术品。科技会进步,鉴定水平也会随之提升,而市场更需要的其实是秩序的规范。