顾村言

郑重先生八十三岁了,满头银发,乡音无改。

与谢稚柳、唐云等先生交游数十年,不仅谢稚柳先生压根不知道他还会写字,很多人都不知道,然而总有人是知道的——在被友人催逼多年后,八十三岁的郑重先生终于破天荒地第一次在上海公开亮出自己的书画缘与写字经历,并于10月25日起在上海市政协展厅展出。

作为从《东方早报·艺术评论》到“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)的顾问,郑重先生也终于第一次接受“澎湃新闻·艺术评论”的对话,谈他喜欢与敬重的师友的影响及写字之路。

每次到位于同济大学附近的百里溪书屋(四壁尽皆他收藏的书画),郑重先生必定亲自泡茶,一壶茶,两三杯,然后,斜靠那个老旧的藤椅上,笑着看你——他的眼里有一种真诚与清气,口中是浓重的宿州乡音,平实而质朴,从谢稚柳聊到唐云、来楚生、林风眠、刘旦宅,再聊到他在文汇报担任记者期间经历过的历史事件,到他新近出版的书籍,一切在他口中都平平常常,信手拈来,风轻云淡,看似风趣,其实却又不无波澜,甚至苦涩。

郑重先生面对这一切,一直是微笑的。

然后忽然又想起什么书画或宝贝,又躬着身子到隔壁翻找出几本册页或手卷,让你赏看,你看得越高兴,他谈兴也就越浓——半天不知不觉就过去了。

偶有老友的展览或活动,接受了邀请,对于车接车送等则一概拒绝,他说“因为坐地铁方便”,八十多岁,挤在地铁里,闲适而淡然。郑老的精神一直极好,怎么着也不像八旬老人,这无疑有人格修养与书画滋养之功。

他收藏有一块东汉隶书残石,一直安放在书斋的茶几上,上面有“既见君子”等字。

与谢稚柳、唐云等先生交游数十年,不仅谢稚柳先生压根都不知道他还会写字,很多人都不知道,然而总有人是知道的——在被友人催逼多年后,八十三岁的郑重先生终于破天荒地第一次亮出自己的书画缘与书法作品,取名“百里溪翰墨缘·郑重书艺展”,10月25日起在上海市政协展厅展出。

对于与谢稚柳、俞平伯、唐云、启功、张大壮等的交往,他说:“我回想起来,跟这些老先生在一起,又受教,又好玩得不得了。他们都是有趣而有真才华的人,与他们交往是件很愉快的事,那样的人现在大概很难找了。”

郑重先生近影

郑重收藏的汉代隶书石刻,上有“既见君子”等字

郑重收藏的汉代隶书石刻,上有“既见君子”等字 刘旦宅为郑重书斋所书的“百里溪”

刘旦宅为郑重书斋所书的“百里溪”

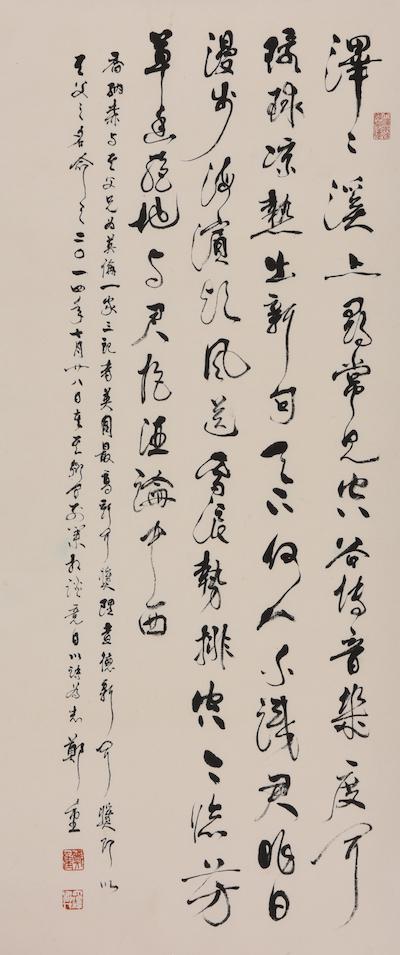

郑重书法 《石台仙居》

忆儿时:写毛笔字缘于母亲在土地庙许愿

澎湃新闻:郑老好,我们随便聊吧,反正太熟悉了。先说将在上海市政协展厅举办的“百里溪翰墨缘·郑重书艺展”,作为晚辈,其实我个人期待了好几年了,这在我看来超出了一般书法展的意义,因为这不仅见证了你从六七十年代与谢稚柳、唐云直到与当下年轻一辈的交往,也可以思考在当下到底该如何理解书法,书法的本义与本相到底是什么?书法与读书人的关系,包括当下书法的乱象,江湖书法、视觉化,展览的视觉化和厅堂化——那样的书法跟我们历史上的所理解的书法是相差很远的,看你这个展览,或许可以视为一味良药。先从你小时候写毛笔字聊起吧,郑老生于1935年,小时候最早握毛笔是什么时候?

郑重:握毛笔,我已经读小学了。这个要从祖上说起,我家祖祖辈辈是农民,没有识字的,我母亲家里倒是有识字的,我外祖父可能中过什么秀才,所以母亲家有点文化的。我外祖父也会一些中医,儒医,所以我母亲从小在他身边看的,对小儿病我母亲有点土办法。或许邻里之间有点矛盾什么的,小时候我家隔壁有个识字的人,老是要欺负我们,所以我母亲就向那个土地庙许愿,说我儿子一旦会写字,就每年给土地庙写副对子,我母亲有这么个心愿。

澎湃新闻:你那时候上小学是吗?

郑重:已经上小学了,是抗战胜利之前的事情嘛,那时候其实很小,还不会握笔。

澎湃新闻:那你妈妈教你吗?

郑重:我妈妈就教我写字,墨也有,砚台也有,纸也有,什么都有。当时写的就是句子,什么“风调雨顺”之类的,她从我外祖父那里拿来的,就叫我去写。写完她就贴到那土地庙上,这样算是还愿。

澎湃新闻:那个时候二三年级,学校有没有开始教书法?

郑重:学校有了,高年级的作文都用毛笔写。我自己也喜欢瞎写。我妈妈鼓励我写,给我找来纸、笔、砚台也有,磨墨,叫“金不换”,有时候也用破的瓦罐底磨墨,“金不换”特别硬,所以就用瓦罐底——这是最早的时候。因为母亲有这么一个心愿嘛,一定要给土地爷送一副儿子写的对子。除了“风调雨顺”,还有写灶王爷的对子,“上天言好事、下界保平安”,门上有“开门大吉”等等。我们那儿解放比较早,我们1948年就解放了,我那个地方本来是个游击区,像张爱萍在我们那打过游击,他后来还送我两幅字。

澎湃新闻:我感觉因为你妈妈把书法贴到庙里,其实对小孩子来说是一种很大的鼓励,那时候无形中会培养你的兴趣。

郑重:对,就对写字有兴趣。解放后念书,用钢笔,就基本不写毛笔字了,但我舅父会画画,也是中医。后来我到上海,还找王个簃的画给他,他说王个簃厉害。

澎湃新闻:其实你老家安徽宿州的书画氛围比较浓,现在还叫“书画之乡”嘛。

郑重:是的,我们中学美术教师是很有名的,那时候学美术的还出去写生呢。原来我最早是在崇真中学,是个教会学校。我们进去还有神父呢,每天早上做礼拜,那个时候的美术教师,有一位是浙江杭州艺专毕业的。有一位美术老师叫韩子明,给我画过一张《风雪夜归人》,中学的时候我得到肖龙士与梅雪峰画的画,就挂在家里面。

澎湃新闻:分析你后来喜欢书画,与当时你上学时的书画氛围浓有关系,天性里一直有这种基因,而且你外祖父是中医,中医本身跟书画是通的,你大舅父是中医,又会画画。其实郑老你小时候所处的是中国传统文人那种标准的环境,就是注重琴棋书画医等方面的修养。

郑重:还有巫,神神道道的巫也有。

澎湃新闻:你整个环境还是很中国文人传统那种氛围,诗礼传家,注重文化与书画修养,耕读氛围都在的。

郑重:包括农田用具都在的。

澎湃新闻:我就想起上学时读汪曾祺的小说散文,说他父亲喜欢画菊花之类的,那种高邮县城与乡下的环境,跟你儿时所处的差不多的。

郑重:我父亲的院子收拾得很儒雅清爽的,他耕地,土地要翻过来,在阳光下闪光,他耕的田是很直的,他有一次说:“你看我耕的地像一幅画一样”。在乡下春天看油菜花非常美,我那边的乡下有一个很大很大的河塘,我现在经常回忆的就是那个河塘,我儿子小时候带他回家时还有这个河塘,可以在里面捉鱼啊什么的。

澎湃新闻:有点陶渊明田园诗的感觉。

郑重:很纯粹的田园,我从家到学校要步行60里,30公里。

澎湃新闻:步行?那可以看看沿路的田园风光。

郑重:对,步行!那时候秋天沿路都是高粱地,一条小路,曲径通幽,一直走到公路上,这个中间要走30里路。

澎湃新闻:中国文化讲究天人合一,其实是自然的教育非常重要,一方面是传统文化的教育,一方面自然的教育也很重要。因为自然可以不断地生发,从中国的书法绘画里能感受到自然与生发之美。

郑重:是啊,我觉得受到影响最大的还是家乡文化,童年那种文化。一个是父亲那种形象,母亲那种形象,农村里那种淳朴之美。

澎湃新闻:我觉得你刚才回忆你父亲,他虽然不识字,但他说出“耕的地像一副画一样”,我感觉他骨子里就是个诗人。

郑重:他确实很有诗意的,我父亲不大讲话的。我儿子结婚办酒席,他来了,坐在很远一个桌子边,我当时也请了谢稚柳,谢老来了,他就远远指着我父亲问我:“那个老头是谁啊?”我说是我父亲,他说你父亲不是个农民吗?我说是啊,“哎呀,一身仙气”——这是谢稚柳对我父亲的印象与赞扬,他当时离得很远,就看到我父亲,问白胡子老头是谁。

澎湃新闻:所以一个人的气息还是不一样。

郑重:可以给你看我父亲的照片。

郑重父亲

澎湃新闻:这个胡须飘着的,是有一些道家的仙气。郑老师,我觉得中国的文化,很多气息未必是通过读书或文字传达给你,其实整个滋养你的环境、风俗都会形成你的气息,培养你的爱好,进而滋养你。

郑重:是的,比如小时候除夕晚上,吃过晚饭,我父亲会一直烧香烧到天亮,我就跟着他烧香。所以说对儒家的习俗,我是很欢喜的,包括喝茶、品香啊。

澎湃新闻:与自己的生命有一种呼吸感,让自己安静下来,不浮躁。

郑重:所以我写字,可以静心。

澎湃新闻:也与宿州这样一个书画之乡、文史荟萃的地方也有关,而且你们那地方人很质朴。

郑重:像现在我的外甥里面没有一个出来打工的,侄子就在家里,老老实实开个小厂啊,包种土地啊,那生活和外面打工的相比,应该比他们还好一点。

澎湃新闻:我看到您父亲飘逸的胡须,我就想到您这几年笔墨之间的仙气。我看你今年写的一些大字,可以感受得你父亲的仙气,有飘逸之感,所以你后来喜欢谢稚柳是有道理的。

郑重:是的,陈佩秋先生前不久第一次看我的大字,就说“飘逸”。我最早看来楚生的书法没吸收进来,王蘧常的没吸收进来,最早看胡问遂的书法也吸收不进来,直到看到谢稚柳的字,一下子就喜欢,就进来了。

澎湃新闻:这是共鸣,就像一个磁场一样,内在的一种天性与仙气,内在有飘逸的“磁场”,就像谢稚柳先生第一次看到你父亲,他眼睛不看别的,看到你父亲那个胡须飘飘的,仙风道骨的,就说“一身仙气”。

郑重:其实我对谢稚柳先生、唐云先生都一样的,但我对谢先生的感情有点父辈一样的感觉。他对我许多事情确实像父辈对小孩子那样指教。我最早写字其实没有学过什么字帖,后来一看谢稚柳先生与陈佩秋先生的字就进来了,我就学张旭的《草书四帖》——当然这个《草书四帖》是否真迹还是有争论的。

澎湃新闻:那是另外一回事,但字是写得好的。

郑重:陈老师是写过怀素,而且她的字体有自己的结构。她的结构不像草书的结构,她自己创造了一种结构,这两个方面对我影响很大。

澎湃新闻:其实写字,一方面一定是爱好喜欢,另一方面是找到适合自己的风格,未必说是要成名成家。就像你说的,会让自己心静。我们还是回到你中小学学书法的时候,那时有没有主动临什么帖?

郑重:没有,那时候没有专门临帖,好象就临过柳公权,不知道哪里有本破字帖。其实也没花什么力气,我小时候到中学的字写得都不好。

澎湃新闻:包括你后来上大学、工作,到文汇报工作,写毛笔字吗?

郑重:都没写毛笔字,中学以后就不接触毛笔了。初中不写毛笔字,高中不写毛笔字,大学不写毛笔字,到文汇报也不写毛笔字。最早是沈尹默,1963还是1964年,那时候由举办过书法讲座,因为这个事我去找沈尹默,走了以后沈先生说我送幅字给你,那时候我已经到文汇报一年了。

澎湃新闻:那时候是采访沈尹默先生吗?

郑重:其实我就没采访过文化方面的。

澎湃新闻:包括谢稚柳先生也没采访过,就是志趣相投吧。

郑重:文汇报宽容,我写的东西,虽然是(艺术)方面,人家也不说你抢我的阵地,报社照样给你发表。

澎湃新闻:文汇报这方面的文脉确实非常重要的。

郑重:就是一种宽容的,包括我过去出差,顺便看看古迹,都不会批评你的。

澎湃新闻:还想问您,您那时候在复旦上学,对书法、绘画有没有兴趣?与老先生有没有接触?

郑重:那时候没有接触。但知道有一些人,复旦的几位老先生每年春节都有书法展览——不过那时候不叫书法展,就是会写字的人弄一幅挂一下,小雅集,复旦这个传统倒是有,还有戏曲讲座,昆曲,各种各样的讲座,我都去听听。

澎湃新闻:那个时候,你不写毛笔字是不是上大学时没有这个氛围?可能有了氛围你还是会写的。

郑重:那我肯定会写,因为上大学也没有条件,八个人住一个宿舍,一张桌子,没有这个氛围。

澎湃新闻:工作以后呢?

郑重:我是先被分配到上海科教电影厂,我觉得这对我有点影响。电影厂有科教片,收藏有许多碑帖。我那时候到西安碑林,因为写过一个碑林的电影剧本,是科教片,专门介绍西安碑林的书法。那时候还有一个优势,专门拍人的科教片,任伯年、齐白石、八大山人,我虽然没参与,但我们有一个编辑组,有会写毛笔字的,后来还送给了我一副印刷品的对联,郑板桥写的“室雅何须大,花香不在多”,我很欢喜。我记得后来出差到西安去看碑林,后来又到祁连山骑马|——我一直欢喜这种事,一直欢喜大自然。

澎湃新闻:就像你之前说上学的时候几十里路上学,一路高粱,一路花香,又有河水,这是一种生命的滋养。

郑重:对啊,走着走着,狂风暴雨来了。路边有西瓜棚,就躲在那里避雨,我现在回想起来很有诗意的,那种暴风雨过来,打到高粱上,排山倒海一般,你看到那黑云就过来了。现在我看到晚上的星空还是很兴奋。

澎湃新闻:就是那种自然的让你感动的东西。

澎湃新闻:我想起那天我与了庐也在聊,就是当下一些画家、包括一些作家与学者写的文章里,缺少一种生命的状态。就你刚才说的,上学途中看看花,看看高粱,看看天上的星星,有一种人与自然的生命的感知在里面。但当下总有一些文章了无趣味,一些画家的画中没有笔墨也没有生命的状态。

郑重:你看到一张画,自然就进去了,就是这个兴趣。

澎湃新闻:所以郑老你的书法,不是单纯的书法,是你人生的一个镜像。

郑重:我在想为什么我看到谢稚柳先生的书法也就进去了,接受了,那我看的书法应该不少了。

澎湃新闻:或许就感觉到春花秋月那种小时候的对自然的印象,纷至沓来。

郑重:像陈佩秋老师用笔转来转去,有一种消遣自娱的感觉。

澎湃新闻:中国文化的高格一直推崇一种无功利的状态,老子是朴素,庄子是逍遥游,孔子也喜欢那种水边那种很散淡闲适的感觉,所以他会说“吾与点也”。

郑重:我欢喜庄子,《秋水》、《马蹄》,我最欢喜这两篇。

澎湃新闻:就是那种生命的至纯与自在的状态,质朴而自然。

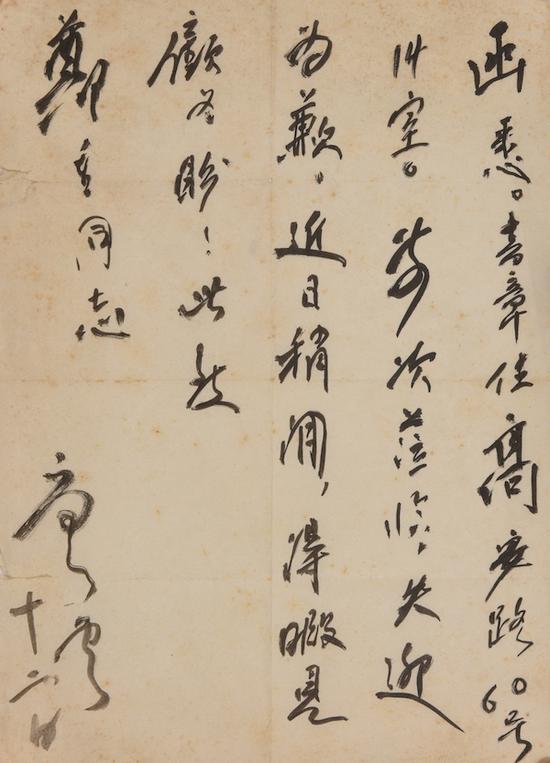

唐云致郑重(之一)

唐云致郑重(之一) 唐云致郑重(之二)

唐云致郑重(之二) 谢稚柳致郑重(前页)

谢稚柳致郑重(前页) 谢稚柳致郑重(后页)

谢稚柳致郑重(后页)

忆交游:那一代人现在大概很难找了

澎湃新闻:对了,你刚说看到谢稚柳先生的书法,就心有所动。你第一次与谢先生接触是什么情况下?

郑重:第一次是在牛棚里,上海博物馆,河南路,牛棚就集中在那,他在写检讨。

澎湃新闻:你那时候去采访是吗?

郑重:我也不是采访,那时没什么事。想找喜欢的有趣味的人,那时没有趣味的人,哪怕是大学的,我也没有兴趣。之前我接触的是唐云,他好玩。

澎湃新闻:唐云先生比较豪爽嘛,爱喝酒,喜欢壶。

郑重:其实最早接触的是刘旦宅,他比我长5岁,1967年在文汇报美术组画“白毛女”。那时候我到美术组跑得最多——我那时在教科部组。他们在那画,画样板戏,我就跑去看,聊得很开心,有时候就在临摹画,他送过我一幅背背篓的傣族少女,是他送我的第一幅画。我记得没有题款,写了个名字没盖印,后来我找他盖印,他拿到就又撕了,说画得不好,给撕了。

澎湃新闻:这可惜啊,后来有没有重画一幅给你?

郑重:后来慢慢才画了。他那时候画《智取威虎山》的连环画。连环画出版后,我拿给谢稚柳先生看,他说线条真好,让我再给他弄几本。记得第一次见谢先生,那时他在博物馆扫地,我还帮他扫地,一边扫地一边聊天,第一次见面,当时他扫地,我说找谢稚柳。

澎湃新闻:当时怎么想到找谢稚柳?

郑重:是胡问遂介绍的,他离报社很近嘛。那时候就给文汇报写标题,我胆子大,那时候原来广告标语都没有手写体,哪个报社敢用手写体做标题,我就敢。我去到编辑部,我说有什么写标题的吗,就跑到胡先生那里,请胡先生写,他住得近嘛,他也愿意写,不过当时不署名的,但一看就是他的书法。后来我又找谢先生写标题了。后来,慢慢地来楚生先生我也认识了,又认识了张大壮、吴青霞、周炼霞。对谢先生,我是主动找上去的,因为胡先生跟我讲说,你上海要喜欢书画的话,一定跟这些人接触,又介绍王蘧常先生,他给我批过几个手卷。谢先生还说过我,说你这个人怎么这么会玩,年纪轻轻的,背着卷子到处找人。谢先生刚开始认为我是搞情况的,后来才知道这个人是不是来搞情况的,而且好象还懂一点,那时候听谢先生讲这讲那,我们就回来看,找书看——书库都可以借到,有《画史》、《历代名画录》等等,谢先生讲了,我就找来看,回头再跟他谈,就越谈越近了。

澎湃新闻:他觉得你懂一些。

郑重:文汇报很宽容,哪有像我这么自由的记者,我那时候想搞什么就搞什么。

澎湃新闻:你有什么基本的采访任务吗?你是科教方面的条线啊。

郑重:没有具体的业务,但我们科教卫生组就三个人,一个专门跑机关。一个人跑会议新闻,我是后来的,不能跟他们抢,我就搞重点,搞重点是搞人物,这给我一个得天独厚的机会。

澎湃新闻:因为你搞人物,就没有一个很强制性的。

郑重:我一辈子不会写新闻,写新闻不像样的。

澎湃新闻:郑老这个你谦虚了,你是写过不少有影响的长篇通讯,比如《原子核在“内耗”》等等,一出手就是大手笔,不是短消息的那种。

郑重:那就是后来了。

澎湃新闻:你后来就是跑到自己喜欢的那个领域。

郑重:那时候夫妻两地分居,“文革”开始后我就在评论组了,评论组上午基本没事,下午就在报社里,中央发表最高指示了,马上要赶评论的,那时候不敢离开了,要写评论,没事也得在报社待着,基本我上午就跑出去了,跑到三点多我就溜回报社了。后来发展到到他们家吃饭了,谢先生家里的饭我不知道吃多少了,那时候他还困难呢,一个小桌子,我也不客气的,你在吃饭,我就坐下来吃了。

澎湃新闻:所以那时候对于谢先生、唐先生等,你相当于一个游学的环境,一边工作,一边游学。对于书画可能就是那几年基础打得很扎实的。

郑重收藏的吴子玉绘《壮暮翁(谢稚柳)作画图》

郑重:对。所以谢先生讲,他后来就鉴定了,我就以出差为名,正好谢先生鉴定,我就搞原子弹报道,一到北京就呆三个月、四个月不回来的,谢先生住第二招待所,我赶快住第二招待所去,他去看画,我也去看画,听他讲。比如说看古画的,业余的我看的应该是比较多的。

比如王羲之唐摹本《上虞帖》的发现,当时是万育仁在仓库中清理书画,偶然看到一卷破旧书法帖,说还不错嘛,所以他就收起来,后来交到博物馆,最后请谢稚柳先生看,谢先生开始在他家里看,后来就到博物馆去看。那天我记得很清楚,黄昏,谢稚柳到博物馆,我就跟去了,黄昏、日落,对着黄昏的光这么看,说这一有一方印,五代南唐内府的收藏印“内合同印”朱印,就确定肯定是唐摹本。我就写了一个内部情况报道,文汇报革委会的领导又专门要我配张照片。

澎湃新闻:所以你亲眼目睹了《上虞帖》的被发现确定。

郑重:就在那天黄昏,老先生兴奋啊,因为谢先生已经八十岁了。对这一重大发现,我写了一篇内部参考,当时从市委写作班调来任党委副书记的吴瑞式是懂行的人,他提出能配上照片就更有说服力。我请报社摄影组同人去拍了两张照片,一张是《上虞帖》拓本照片,一张是谢稚柳鉴定时的情景,两张照片都在内部参考上刊出。还有一件事也是和宣传报道谢稚柳有关。1978年之后,我为一些画家写了文章,写得较多的是谢稚柳,一天,总编辑马达叫我到他的办公室去,给我看了一封别人写给他“亲启”的信,信上说记者郑重不遗余力地鼓吹谢稚柳,作突出个人的宣传,并说谢稚密的鉴定水平不行……信尾署名为徐某某。马达问我:他是什么人?我说此人是北京故宫博物院的。马达又问:你认识吗?我说:认识,但没有交往,马达又问:他的信有道理吗?我说;你闻闻信上的味道。马达瞪了我一眼,双手一摊,把信放在桌子上。我说:那信里有一股同行相忌的醋腐味,你没有闻到?

我非常尊重谢稚柳先生,他对传统艺术是真爱的,他到新疆看龟兹壁画,拿个手电就这么样站着一直看。

澎湃新闻:他的人物受壁画影响也大,年轻的时候受张大千之邀在敦煌待了那么长时间,写了不少文章。

郑重:其实这些前辈对我无形的影响很大。那时候人家说文汇报影响大,其实这些前辈很多都是从清朝、经过民国再到中华人民共和国的,见过大世面的,像谢稚柳先生,做过新闻报的总经理。

澎湃新闻:谢稚柳先生也是各种杂学滋养出来的。

郑重:还有,比如高二适,“文革”期间我回家探亲,经过南京,我说要认识认识高二适 ,他跟郭沫若关于兰亭论辩影响大,我找人介绍我给找高二适,上门了,高理也不理我,什么文汇报不文汇报的,他不理你。我就找话,我说我看过章行严先生的《柳文指要》了,我一说他眼睛马上就看着我,说你跟行严先生认识?我说行严老,我不认识,但这本书我从谢稚柳谢先生那借来看的,他后来又问你认识稚柳?这样一下距离很近了,马上就谈起来了。他又说到苏渊雷,那是他最好的朋友,所以后来那就海阔天空谈起来了,谈开心了,后来走的时候给我写了一幅字,这次展览也会展出来的。

我说什么意思呢?就是说一家报社在这些人眼里不算什么,有些人对这些老人有一个误解,认为文化大革命都落难了,你让他写一幅字他很开心的——其实没有这一回事,他们都是什么眼界的人。唐云三十多岁到上海,就靠卖画为生,什么人没见过?谢稚柳先生什么学者没见过?

澎湃新闻:其实与这些前辈交往,主要还是你的心性、志趣跟他们能通,这是很重要的。

郑重:后来,我就拿到谢先生的《怎样鉴定书画》,就写了一篇与谢稚柳的谈话录,写了几万字的文章。那时候我在评论组,有签发权,就送排,排版,一晚上三万字排出来了。第二天,第三天,我这个原稿,校样、小样,后来有人把这贴到评报栏,说是请大家看看——就这样的稿子报纸能发表吗?这是出我洋相,但是报社没追查,就是宽容啊。到晚上我这个原稿没有了,小样被拿跑了,我想想还有人欢喜这个,不知道谁拿的,到现在都不知道。这篇文章后来没有了。

澎湃新闻:这文章后来再也没找到,没有留底稿吗?

郑重:没有,哪有底稿,就一篇稿子下去排了,都不留底稿,后来不见了。

澎湃新闻:这个很遗憾了。因为你们谈了好多年了。那个时候你跟谢稚柳聊,有没有录音之类的?

郑重:没有录音,就是脑子好,回来补记的。

澎湃新闻:谢先生那时候指导你写毛笔字吗?

郑重:我从来没学过写字,也没刻意学过。

澎湃新闻:其实就是耳濡目染。

郑重:唐先生说,你可以学学画,我会画小鸡,唐先生说你三笔画个小鸡,这么一笔,这么一笔,画出来。四笔,最多五笔教你画小鸡,唐先生的小鸡,齐白石的小鸡我会画。唐先生这个人,他不把你当成什么学问人,就把你当做一个朋友,当做一个朋友来看待。你看有一次我写了一段关于来楚生先生的文字,给唐先生看,唐先生看了以后说你不能这么写,他说你要考虑分寸。你是个记者,是来先生的朋友,不是学生,你不要这么谦虚。

唐先生厉害啊,那时候没有钱,我三块钱请唐先生在曹家渡外面吃碗面。唐先生在“文革”期间回到家里也不断酒的,有人给他送酒的,都是好酒,他有一次对我说:“你这个人真没有劲,不会喝酒,跟你一块玩没有劲。”我那时候一直不喝酒。有一次唐先生带着杨振新,去我家,我毫无准备,那就临时准备酒菜,现在打那个零酒。三个酒鬼,唐先生是酒鬼,杨振新是酒鬼,三个人会喝酒,就我不喝酒。菜是临时弄的,小菜在家附近,临时弄的,他们突然上门了。

澎湃新闻:就是感觉唐云先生虽然是大家,但是很平易。

郑重:他们非常平易,你有什么脑筋,他都心里有数的,你想要他的什么东西,想拿什么,他都心里有数的,他心领神会的。说到谢先生,什么都会。他写那个《鉴余杂稿》,有好多英文印错了,有个余鉴子老校对,哪个印刷厂的老校对,厉害的不得了,专门给人挑错。谢先生那个我就拿给他,上面改得密密麻麻的,他说谢先生的英文都错的,我还给谢先生,我说怎么英文都错了,他说我没有看,我背错了,厉害吧。他说我哪有这么多,我都背错了。后来再有《鉴余杂稿》,就靠余鉴子校对,我再拿给人民美术出版社的龚继先出版。《鉴余杂稿》后来就不做了,就靠那个本子,这个人叫余鉴子的校对人,住在惠民路。余鉴子是邓散木的学生,他专门读《汉书》,专门帮人校书。

澎湃新闻:专门读《汉书》,那是古风很浓的人。

郑重:是的,这个人很有意思的。你出一本书,他就挑错字,但他不公开,他会把这本书寄给你,他不是出你洋相,他把这本书私下悄悄寄给你,是这么一个人。而且他也爱喝酒,也是酒鬼,有一次喝XO酒,洒在桌子上,他就吸着喝。后来唐云跟我说,你看这个余鉴子,多不象样,幸亏这是在我家,在人朋友家多不象样。我写那个唐云的书许多是余鉴子给我提供的材料,他从年轻就跟着他们转嘛,我那些材料都很真实的,都是一手材料。唐跟我讲,之后是余鉴子跟我讲他跟邓散木的关系。邓散木坐在马桶上,读书忘了,两个腿发麻,起不来了,站不起来了,腿麻木了,这都是余鉴子给我提供的。余鉴子这个人,后来就找不到他了,他有几百封他跟周作人的通信。

澎湃新闻:能与周作人通信,而且通这么多,那眼界很高了。

郑重:很高的。周作人住在上海了。余鉴子一直在上海,没有后人,我认识他的时候,老婆也没有了,就他一个人,没有子女。住在一个小房子里,一橱《二十四史》 ,《明实录》。

澎湃新闻:所以你那时候遇到不少奇人,包括现在看谢稚柳、唐云、张大壮等都是中国文化界的一流奇人,他们把你熏染的。

郑重:有的没有名,但是有真学问的人。他们默默奉献,不要任何报酬,他就是出于兴趣。

澎湃新闻:所以你后来写很多包括《谢稚柳传》、《张珩传》、《唐云传》、《收藏大家传》,也是把你交往的奇人想记录下来。

郑重:是啊,记录下来,那时候碰到的就是这些人。像曹大铁也是,他是从常熟到上海。

还有一个人,上海古籍出版社的一个人,对佛学很有研究,我在谢先生那碰到的。这个人后来被打成右派了,谢稚柳一直资助他的,九十年代谢稚柳先生走了以后开追悼会,陈佩秋马上拿出三千块钱给他,她说老谢走了,以后没人照顾你了。

澎湃新闻:重义气,其实都可见一种鲜活之气。

郑重:鲜活地气,各个人都有性格。

澎湃新闻:很鲜明的。

郑重:很鲜明。我认识唐大郎,是新民晚报的才子,上海报业的真正才子。唐大郎年轻的时候浪荡,晚上在阳台上赤膊裸体啊,就在阳台上晒着。唐云先生后来对他说:“大郎大郎,你要享清福,不要享艳福。”我在唐先生传里也写了,这都是很生动的故事,很好玩。

澎湃新闻:对了,还有钱瘦铁先生,中华艺术宫正在展钱瘦铁先生的艺术,你与他交往的时间不长吧?

郑重:不长,他那时候(画风)变来变去的。

澎湃新闻:他也在求索,他去世的时候70岁不到。

郑重:没到最成熟的时候。

澎湃新闻:我觉得瘦铁先生再来个十年,就更好了,齐白石七十岁其实也没完全成熟。

郑重:他的老师不得了。

澎湃新闻:是啊,他虽然没什么学历,但他的老师是吴昌硕、俞语霜、郑大寉这些人。

郑重:钱瘦铁在画坛上以侠义闻名,唐云总是对他说:“瘦铁,你是好人,但是你的性格决定了你的命运,常常十有九输,有时输得连路数都没有。”回忆唐云的这番话,我之前说过时代愧对这位全才的画家。

我回想起来,跟这些老先生在一起,又受教,又好玩得不得了。

澎湃新闻:那是一个时代,有趣而有真才华的人,你与他们交往其实自己也很愉快的。

郑重:是很愉快的,他们一个个都像神仙一样。通过和书画家们个人的私下交往,既可听到逸闻雅事,也可增长知识,开阔视野,是件很愉快的事,后来要为他们撰文彰显,那时还会遇到公开的或隐蔽的掣肘阻力。当时我跟他们在一起玩,回来以后我就自己用功夫去读书、研究,受教育很多。再比如书斋号,陆俨少先生身居陋室,自命名为“就新居”,他对我解释说“就新居”有两层意思:一是主动去靠拢新事物、新思想,二是取韩昌黎“敛退就新懦,趋营悼前猛”诗意,警诫自己不要名利心太重,要后退一步,来楚生斋名“然犀斋”,用的是温峤燃犀角捉鬼的典故,谢稚柳用“鱼饮溪堂”,取庄子“涸辙之鱼,以沫相濡”,“壮暮堂”是说老当益壮,唐云则用“大石斋”以示自己早年居富春江畔的大石山。我喜爱尊重这些前辈,还有北京的俞平伯、夏承焘、启功、朱光潜、冯友兰,都是既有道德修养,又有学问、视野与格局,现在大概很难找了。

澎湃新闻:是的,一代人过去了,让人感叹!

吴祖光 行书“生正逢时”

吴祖光 行书“生正逢时”

俞平伯 行书《绝句三首》

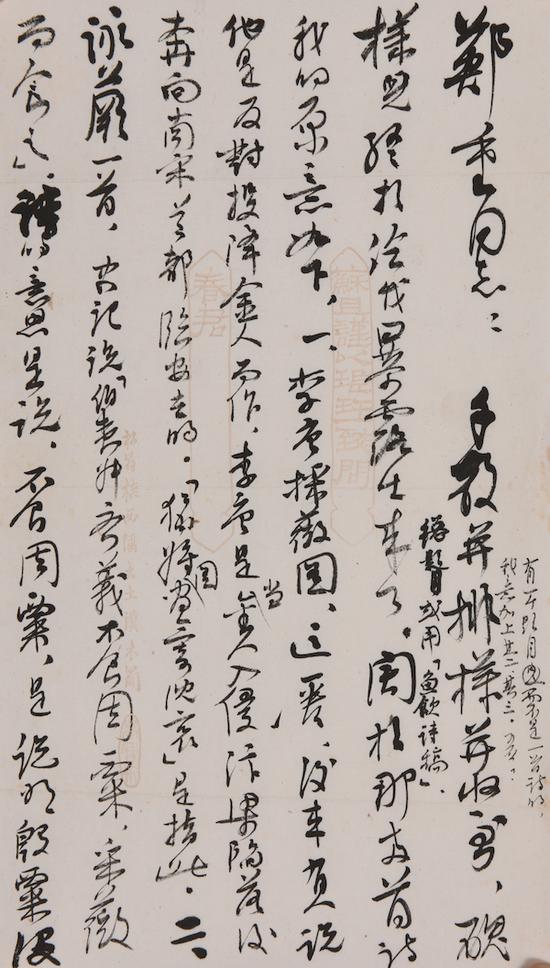

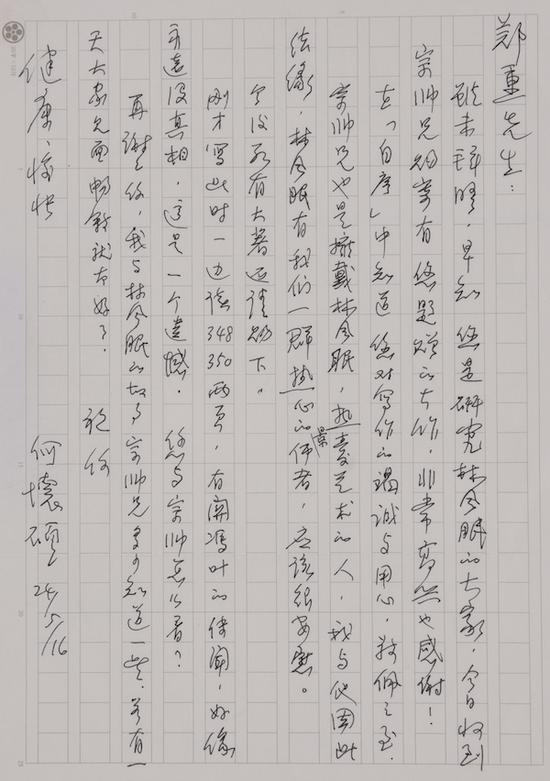

何怀硕致郑重

何怀硕致郑重 郑重复何怀硕

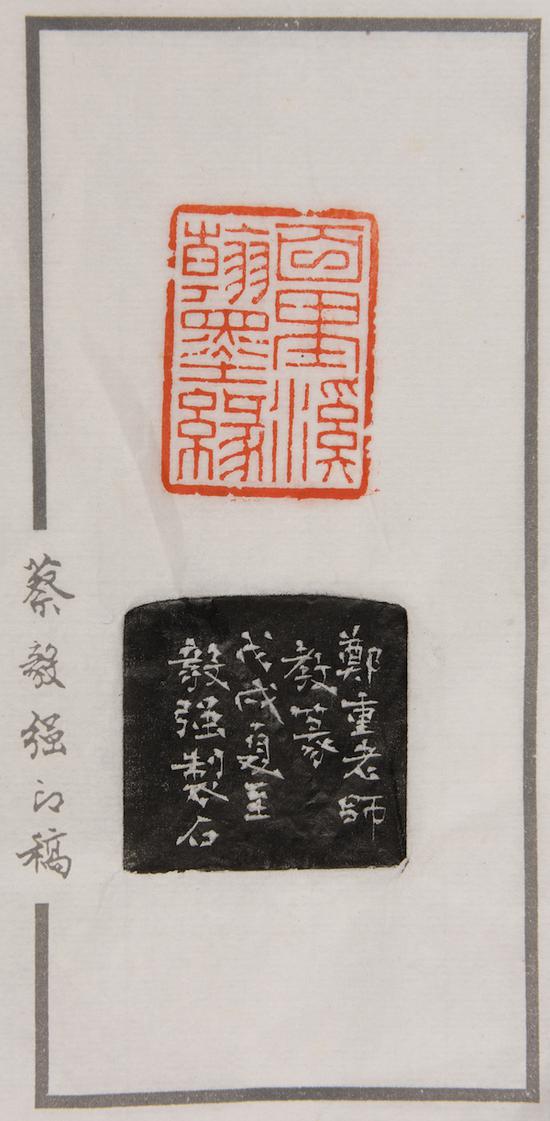

郑重复何怀硕 蔡毅强刻“百里溪翰墨缘”

蔡毅强刻“百里溪翰墨缘”

郑重收藏的陈佩秋画蛙

郑重收藏的陈佩秋画蛙 高二适 行草诗一首

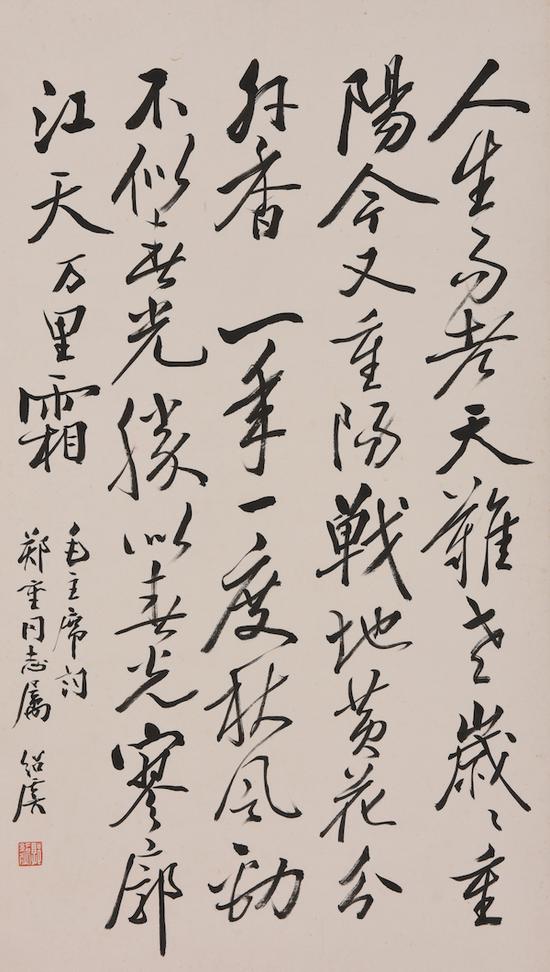

高二适 行草诗一首 郭绍虞 行书毛泽东词一首

郭绍虞 行书毛泽东词一首 来楚生刻“郑重”

来楚生刻“郑重”说写字:追求传统,不想当书法家

澎湃新闻:我们再回到书法上,郑老师您那个时候写字吗?

郑重:那个时候没有写字。

澎湃新闻:虽然不动笔,但每天都在与书画接触。真正写毛笔字是什么时候?

郑重:应该是1989年以后。

澎湃新闻:退休了吗?

郑重:没退休。那时候就想,我的序里后记写了,跟这些老先生在一起,不写字——连个字不会写,不像话啊,于是我就开始写毛笔字了。当时就在那个打印纸上写,我现在回忆,那时候我母亲在家呢,我母亲睡那个小房间,下面有一个台子,我每晚就在那个台子上写字。

澎湃新闻:那个时候写什么字体?

郑重:脑子里都是谢稚柳的字。

澎湃新闻:那时候谢稚柳先生还在世,写完有没有给谢稚柳先生看?

郑重:没有给他看,那时候他不知道我写字。这次书艺展是祝君波两年前与我提,我一直不同意,我说我这个字不展览的。今年春节他又带人上门来,再次正式提,就没法再推了,我首先想脑子里,这个字能不能展览,我抱着一捆过去写的字,跑到陈佩秋那里,陈老师瞪着眼睛说:你什么时候学写的字?我都不知道!

澎湃新闻:也是今年春天才知道,你今年八十多岁,陈佩秋先生九十多岁了。

郑重:我也不想给书法家们看,给陈佩秋先生看。她看了以后,说了许多具体的字,说用笔使转得这么漂亮,说大字写得这么好,我现在展出那些大字就是陈佩秋看过的,她肯定了,我才拿出来展览。

郑重在挥毫,2018年3月

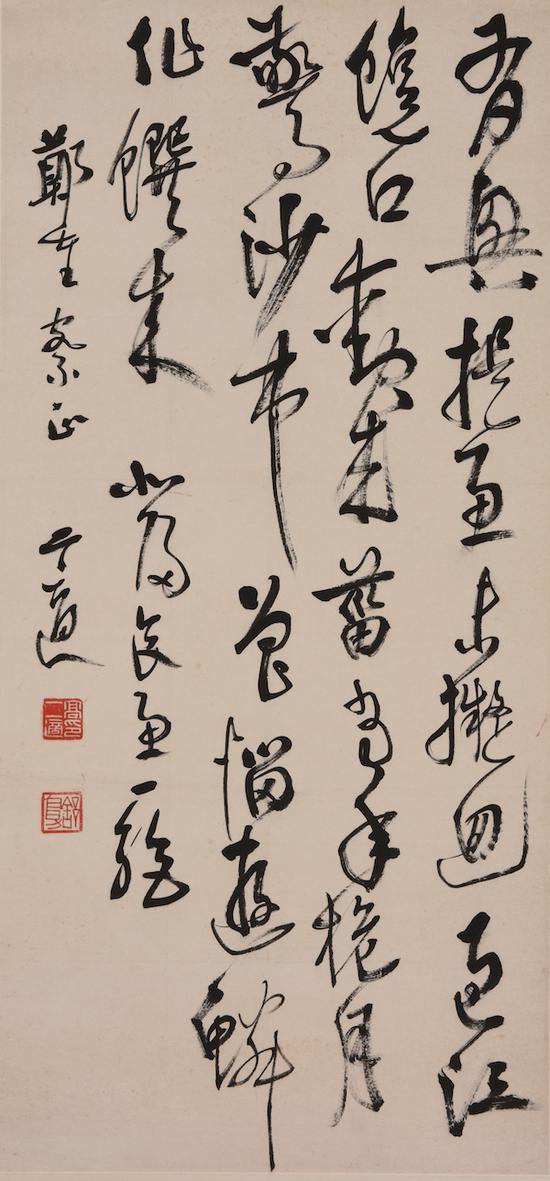

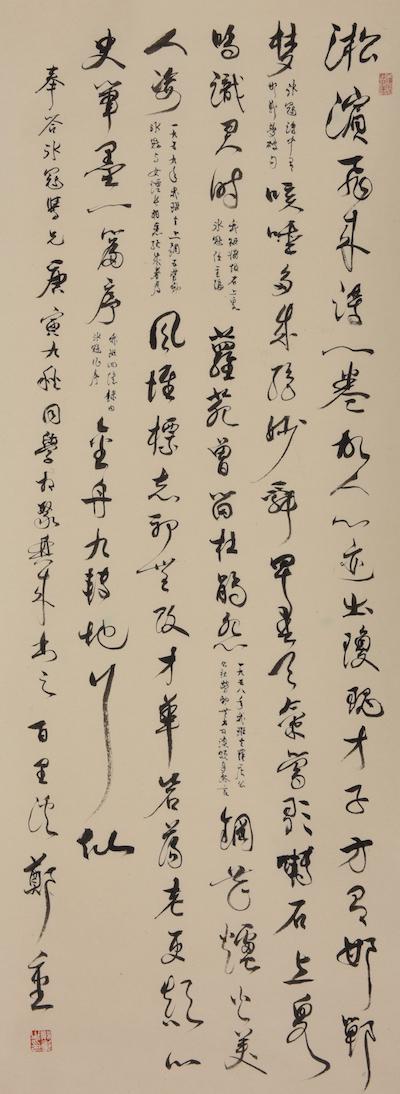

郑重书法,奉答徐冰冠学兄

郑重书法,奉答徐冰冠学兄 郑重书法,南非歌行

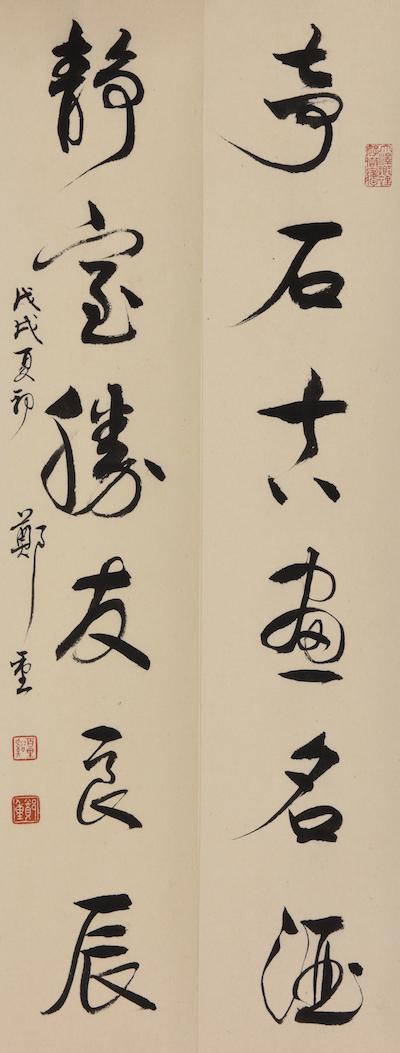

郑重书法,南非歌行 郑重书法,奇石古画名酒,静室胜友良辰

郑重书法,奇石古画名酒,静室胜友良辰 郑重书法,容我读书真是乐,看人饮酒亦如仙

郑重书法,容我读书真是乐,看人饮酒亦如仙 郑重书法, 赠乔纳森

郑重书法, 赠乔纳森澎湃新闻:我读郑老的大字,一个感觉是秀逸之气扑面而来,今年初我们在朵云轩办“文心游艺”展,你拿了一些书法作品,都是小行草,其实你的大字这些年我看着真是一年一个样。谢先生在世的时候,你一直没把书法拿给他看吗?

郑重:从来没请教过。他与我谈过很多书法,但我没讲我写字,他也没问过,他知道我不学画不写字的。

澎湃新闻:但他那时印象里可能是“小郑不写字,但对书画头头是道”。

郑重:理论上嘛,因为我跟他到处去看书画嘛,是这么样一个过程

澎湃新闻:所以郑老师你写字的过程,我觉得很有意思,也可以说对当下的书法界有一种正本清源的观念在,因为中国书法本身就是个读书人基础性的东西,并不是视觉艺术。本身就是一个人格和心相的呈现,人格到了,修养到了,字才会出来,中国书法追求人书倶老,你八十多才办书艺展,是厚积薄发。

郑重:我是50岁以后了,才开始写字。

澎湃新闻:但你有童子功嘛,从小又受到书画熏染,包括后来与谢先生唐先生交往,如果没有童子功与这些交游,你晚年书法也出不来的。

郑重:几十年不写字了嘛。

澎湃新闻:想起来我毕业后也有三四年不写字,后来现在一直写。不过不写字的那几年字帖倒没少看。

郑重:脑子里一直想着这些,所以我年过半百又这么学习写字了,我老婆也跟着我写字。她之前不写字,她看我写字以后,说我也要写,到我女儿那去,跟我抢座位要写字。她写的字,他们装订了一本,拿去展览了,旁边那几本都拿去展览了,五本吧,没有十几本。后来我孙女也写字,现在她都会了,说爷爷咱们去写字吧,我外孙女也喜欢写字,可以写对联了。

澎湃新闻:以后可以办个郑家三代书法展。

郑重:这可以,我儿子后来也写书法了,他到美国后才写的,他小时候到谢稚柳那去玩,谢先生说他最调皮捣蛋。其实我除了欣赏书画,一生也没有别的爱好。

澎湃新闻:其实你的书法完全是自己心相的呈现,而且也可算是一种自娱,而且是完全回归自己的内心,没有外在的功利之心。最近在写什么字体?

郑重:我现在也不是每天写。不过我现在写吴昌硕的石鼓文,写了好多了。石鼓不好写,我认为写石鼓文最好的就是吴昌硕。

澎湃新闻:那确实是,里面的厚度与圆劲,你通过写石鼓文,有意无意会把篆书的笔法用到行书中,会很有味道的。

郑重:是啊,我想追求这个线条的质感、厚度。

澎湃新闻:所以你一直在求索。

郑重:一直在琢磨,虽然我不是每天写。每天在想,如果新写了,我就考虑有一点突破,跟原来不一样,我就弄点别的东西吸收进来,我想把石鼓文的笔法收到我的行书里面来。写了很多,那些纸堆在上面,有时就擦桌子了。

郑重先生与其新临的吴昌硕石鼓文

澎湃新闻:因为现在书画界一些人名利心比较重,也有一些社会各方面的利益驱使,跟人本来的心性有时候相差蛮远的。所以郑老师你这样的心态可算是一种观照。

郑重:我现在没啥要求。可以说是无求了,没什么要求了。

澎湃新闻:人到无求嘛,所以你的书法进入自在状态。

郑重:这个书展以后,我想再提高一步,就把石鼓文的笔法糅进来,就是我现在想要突破。我不会一成不变的。这里面我又讲了我的书法观点,我是接受苏东坡的一句话:“吾虽不善书,晓书莫如我。”我不会写字,但我懂字,看到别人写字也有体会,写字要胆子大。

澎湃新闻:我有一个印象,郑老师你的字到八十岁后每年看都有变化,质朴而灵动,秀逸。而且关键看得出有胸襟,有胸襟在。你年轻时写那么多特稿,胸怀天下,写字的胸襟很重要。

郑重:我与很多前辈接触以后,影响倒是很大,至少宠辱不惊。比如我想起张大壮先生,看着穷困潦倒,住着一间破房,就是那个石库门房,下面一个厅堂,下面一个布帘子,后面是住的,前面一个画室,这么样一个人。他是章太炎的外甥,而茅盾是章太炎的学生,刚刚改革开放以后茅盾来上海,让巴金陪着他去看张大壮,张大壮不起来。他说下午茅盾、巴金两个人来了,我没理他们,我装病,我在床上,对他们没兴趣。

澎湃新闻:张大壮笔墨高,看上去就是很耿直。

郑重:张大壮好玩了。那时候我带张净皮宣纸请他画,他拿在手中摇摇,说在手中哗哗响,能画画吗?我说我又不懂,能画就画,不能画扔掉算了,张大壮先生说那我怎么能给你扔掉,马上拿个杯子,含一口水,把纸喷湿,他说我给你画个八大风格的,后来画的八大风格的荷花。这幅画太好了,后来被西安的一位朋友硬拿,拿跑了。我那时候比如安徽来什么人了,我都摊一地,他们的画,说你们捡好了。画到现在都轮着挂,林散之的三幅字都被我送掉了。我送给一个医生,他儿子后来拿出去卖了,卖了二十几万元,我送他几件东西,有一幅是沈尹默对子,他给我看病嘛。还有一幅陆俨少,他儿子后来拿出去卖了。

澎湃新闻:这次展览的师友藏品也不少吧?

郑重:藏品不多,有二三十件,主要是书法,都小件的,有题跋,像陆俨少没有对子嘛,我那时候不搞对子,我说你给我写一幅字,写个题跋。画是刘旦宅的一幅画,后面有陆俨少题跋,很好的。还有一幅陈佩秋画的青蛙,这个你们可能都没见过。我想留一些主要的东西给后代,我说你们还能收藏三代就行了。我孙女说我不会卖的,她说我们都喜欢,所以第三代已经接受了。

有一次陆灏带的朋友来,说你这书法怎么有好多董其昌的气质,我说我从来没写过董其昌。后来我就觉得董其昌厉害,他写出了人性的一个共同的东西。

澎湃新闻:董其昌把生命的状态与自在性呈现出来了。

郑重:我当时我不是太欢喜董其昌,董其昌有些字好,但有的字我觉得写得一般,很孤傲。

澎湃新闻:但你的秀气跟董其昌是通的。他是秀在骨里。

郑重:我说董其昌厉害,他把人性的,绘画、写字,共同的东西写出来了,我现在觉得董其昌厉害。

澎湃新闻:李可染也是晚年才说,董其昌厉害。

郑重:我没写过董其昌的。

澎湃新闻:谢稚柳的书里还是有董其昌的养分在,你喜欢谢稚柳先生,间接地受影响。董其昌这样的人是比较性情的,不稳定,好的很好,当然也有一般的,他喜欢随性,很真实,石涛也是这个特点。

郑重:其实我不想当书法家。

澎湃新闻:其实历史上也没有专业的书法家这一说法,你是真正喜欢,又从学养交游等切入,反而切入了中国书法的正脉。

郑重:我是追求传统的,我觉得传统好。再说到明代的字,我不喜欢王铎,我很喜欢祝允明,但祝的字不能学的,他的字我有时候看看,就他那个草的东西,怎么草的,有他的道理,我看看那个章法,但我不写他的。其他人,倪元璐这些人都不太好学。

澎湃新闻:是啊,晚明包括张瑞图都不太好学,徐渭的字也非常之好,但完全是心相,高古,又有一种挣扎,未必要学。

郑重:不能学的,他们已经形成自己的风格。

澎湃新闻:包括“扬州八怪”郑板桥那样的字也不太能学,但可以看。

郑重:郑板桥没法学的,一学学坏了。我觉得现在的人,本身社会很浮躁,现在这么说,从书法而言我感觉是走投无路了,又想弄新的,又弄不出来。这是一个时代,这个时代过去了,再回过头来看,还是传统好,可能有这么一个过程,我想会有这么一个过程。

澎湃新闻:现在也许就在这个过程中吧。中国书法,当然要有技法,但主要还是靠内在的,书者,如也,如其人如其学嘛,懂行的一看就知道。我觉得您这次书艺展最大的意义是让人看到书法是自然形成的,是内在的,与自己内心相契,这是非常重要的,它不是外在的东西,不是追求技巧与硬追求谁谁的风格,也是你人生的印迹与记忆。

郑重:严格说,这次展览只能说是我在学写字过程中涉及的人与事,展出了我的记忆,展出了我与前辈的交往,展出了我的经历。我很感谢大家!

(对话录音整理 杨洁 卢仲)

_________________郑重书艺展现场,上海市政协展厅(上海市北京西路888号,10月25日-10月30日)

相关阅读:郑重印象

陈佩秋(知名书画家、鉴定家):

数十年来,老郑作为《文汇报》名记者行走于海上书画界,广结善缘,成为圈中的闻人,口碑甚佳。他集记者、传记作家及艺术评论家于一身,除了其本行的新闻报道,还写过几部海上书画家、收藏家及名人的传记和很多报道文章,可谓著作等身!如今老郑又以书艺示人,由文字的内容走向文字的形象,进而以文字的外象表达文字的内涵,诚文化人之胸襟也。忆想20世纪70年代初期得识郑重先生,至今已近半个世纪。其时老郑尚是小郑,身怀书卷之气,为人清明正直。在那个年代,郑先生与壮暮翁谢稚柳相交莫逆,谈书论画,纵古博今,人生往还25年,其间写了《从寄园到壮暮堂》和《谢稚柳系年录》等著作和文章。壮暮翁离去后,老郑又陆续写了《谢稚柳传》以及《谢稚柳系年录》续编,最近还要出版“系年录”的三编。老郑对海上书画界的了解,特别是对壮暮翁生平资料的收集研究,在这两方面,可以说是第一人。

祝君波(上海文史研究会常务副会长、上海市新闻出版局原副局长):

知道郑老应该有几十年了,大名如雷贯耳,在沪上谁人不识君啊?大记者、大学者,在没有互联网的时代,专业、独特、清新的文章就常见诸报章,尤其那些精彩的人物专访,更令人过目不忘。但我与郑老真正的友谊,是从东方出版中心请他写书、从收藏家大会请他演讲开始的。早先,郑重著书的对象大多为书画家、收藏家,有的直接采访,有的长期收集资料而成。他编著的《张葱玉日记》出版以后,业内好评如潮。近年,他也关注一些社会历史,诸如文汇报史、某些政治人物史。这些新著,为人们提供了无比重要的史料。

这十多年,我与郑先生有很多交往,言谈也较多,彼此比较熟识。文人不是写作层面、不是技术层面的概念,文人是一种精神、一种情怀,是一种肩负历史、具有责任感、使命感的特殊人群。时代变迁,生态变化,文人一族也渐行渐远。毕业的大学生越来越多,识字的人越来越多,但有风骨的文人越来越少。历史又很需要不只是服从的人群,它需要留下更多经得起历史检验的文字。我想郑重先生是一直在这么做的,所以在我的心目中,他形象高大,堪称一位文人。汤哲明(画家):

我在二十多岁时就知道了郑重的大名。当年我最敬佩的谢稚柳老先生的传记就是他作的,书名叫《从寄园到壮暮堂》。里面的很多章节,我至今记忆犹新,料也终生难忘。《从寄园到壮暮堂》文字平实,但看得出来,作者对谢老极其熟悉亦深怀感情。用后来郑先生自己的话说,谢老在他心中,就跟父辈一模一样,影响了自己的人生。

郑先生写长他一辈的上海画家的文字是极多的,特别是我熟知和喜爱的那些上海老画家以及老一代收藏家,如唐云、林风眠、程十发⋯⋯当然,写得最多的还是谢稚柳。

大概是在20年前吧,记不得是在我业师处还是佩秋先生家,终于见到了郑重的真容,那年我记得自己30岁左右。

当时觉得郑先生的人跟他的文字很像,平实、酣畅,嘎嘣儿脆⋯⋯用平易近人来形容我这晚辈与他的交流,总还觉得太俗。郑重给人的感觉实在是没大没小—只要有话题,他压根没在乎过你是耄耋老人还是毛头小子—操着浓重的宿州口音,兴致勃勃地抑扬顿挫,没有丝毫距离。

郑重好书也善书,却并非临池数十年的专门家。而长时间的书写,也造就了其书特殊的趣味,即酣畅中的稚拙之趣。谓之风格,信然。但我更以为此乃郑重为人行文的风骨的迹化。