张之琪

约翰·伯格是一位出生于上世纪20年代的“斜杠青年”,他是小说家/诗人/画家/艺术评论家,甚至跨界电视制作,为BBC打造了著名的电视纪录片《观看之道》。在他的众多身份中,我们找不到“摄影史家”或“摄影理论家”的标签。很难想象,这位既不研究摄影史,也不亲自拍摄照片的写作者,对于谈论照片怀有极大的兴趣,他的一系列摄影批评和理论文章,后来被他的好友、英国作家杰夫·戴尔集结成书。名为《理解一张照片》的伯格摄影文集,堪称与本雅明的《摄影小史》、苏珊·桑塔格的《论摄影》和罗兰·巴特的《明室》齐名的摄影理论圣经,它们的影响力远远超过了许多专业摄影研究者的著作。

杰夫·戴尔在为《理解一张照片》撰写的引言中也谈到了这一有趣的现象,在他看来,摄影对于这四位而言,只是一种特殊的兴趣,而非术业的专攻。“他们不是带着策展人或摄影史家的权威在谈论摄影,而是作为散文家和作家在探索摄影,他们对相关话题的论述,与其说是知识积累的成果,倒不如说是知识和理解如何被获得,或者正在获得过程中的鲜活记录。”在杰夫·戴尔看来,正是这一“局外人”的视角和“探索者”的好奇心,让他们的摄影写作获得了读者的青睐和共鸣。

《理解一张照片:约翰·伯格论摄影》约翰·伯格 著 任悦 译 理想国 | 中国美术学院出版社 2018年3月

《理解一张照片:约翰·伯格论摄影》约翰·伯格 著 任悦 译 理想国 | 中国美术学院出版社 2018年3月在今年“画廊周北京”公众日,出版品牌“理想国”携手界面文化(ID:Booksandfun)共同举办了一场以“约翰·伯格的‘观看之道’”为主题的对谈活动,参加这次活动的两位嘉宾,中国人民大学哲学院教授吴琼和《中国摄影》杂志主编、纪实摄影师晋永权也分别就“门外汉”的摄影写作这一话题分享了自己的观点。

在同为摄影“门外汉”的吴琼看来,伯格反对在传统的艺术史框架内去理解摄影,他将马克思主义社会历史批判的方法应用于对于摄影的分析,旨在挖掘和阐释一张照片在社会使用和传播的过程中所产生的意义。相对于专业的摄影研究而言,伯格显然提供了一种全新的思路。而从摄影师晋永权的角度来看,由于对摄影技术缺乏足够的了解,“门外汉”理论家往往容易陷入对一张照片的过度阐释,而一部作品在读者中的传播和接受程度,也往往受制于译介和出版的局限,事实上,专业的摄影研究著作中也不乏佳作,只是由于种种原因,这些作品并没有进入我们的视野。

吴琼(左)、晋永权(中)和主持人胡昊(右)在对谈现场

吴琼(左)、晋永权(中)和主持人胡昊(右)在对谈现场吴琼:摄影不是再现世界的工具,而是视觉与世界的一次邂逅

在吴琼看来,这些非摄影师、非摄影史家在谈论摄影的时候,往往会选择一个比较特别的切入点,“因为他们都不玩儿技术,所以他们也不讨论摄影的技术问题,而是侧重于讨论摄影的使用,既包括摄影的社会使用,也包括摄影的个人化使用。”

“约翰·伯格在《理解一张照片》这本书中,有一个很重要的观点,那就是我们不能用谈论艺术的方式来谈论摄影。早期摄影理论从艺术史研究中引入了很多批评的方法,包括对构图的迷恋等等,但很快一些理论家就意识到,把摄影当做一门艺术实际意味着摄影的死亡。本雅明提出过这一观点,约翰·伯格也在延续这样的观点。”吴琼解释道,“用讨论艺术的方式来讨论摄影,会让摄影成为艺术的附庸,而摄影本身作为一种独立的存在最充足的理由莫过于它的社会使用,并不是所有艺术都有其社会使用,这是摄影的独特之处。”

在上世纪70年代,英国同时出现了几位研究摄影的学者,除了约翰·伯格之外,还有约翰·塔格(John Tagg)和维克多·伯金(Victor Burgin)。在吴琼看来,这三个人关于摄影的讨论针对的都是摄影的政治学,只不过他们的切入点各有不同。

“约翰·塔格是一个福柯主义者,他讨论的是摄影和社会规训之间的关系,或者说,摄影如何成为国家治理和社会规训的机器;伯金承袭的是罗兰·巴特的符号学传统,他通过符号学的方法来讨论一张图像生产意义,建构意识形态的过程。而伯格相对而言更加亲民,他走的是典型的马克思主义社会历史批判的路线,在谈论每一张照片的时候,他会用文字去铺陈这张照片的被拍摄者或者被拍摄事件的前史,也会介绍摄影师以及照片传播的语境等等,他会让那张照片所反映的政治意涵在一个具体的历史语境中呈现出来。”

约翰·伯格

约翰·伯格因此,在回答“摄影究竟是什么”这一问题时,伯格提出了一个非常重要的观点:摄影不是绘画,摄影不是再现世界的工具,而是视觉与世界的一次邂逅。从这个意义上讲,摄影具有一种天然的偶然性。而对于许多经典照片而言,这种邂逅造就了一个历史性的时刻,因此想要理解这些照片,就需要引入社会历史批判的维度。

例如,《理解一张照片》这本书里的第一篇文章,写的就是古巴革命领袖切·格瓦拉被杀后拍下的一张照片。伯格想要探讨这张照片到底想表达什么,是宣告了一个英雄的谢幕,还是一个“捣蛋者”的死亡,或者昭示了一个基督式受难时刻的到来。但他并没有给出明确的答案,因为在他看来,一张照片的意义,既不取决于拍摄照片的具体历史语境,也不在于大众赋予它的某种任意的解读——它的意义是从“邂逅”的那一刻开始,在社会使用的过程中逐渐被生产出来的。因此,伯格真正关心的是,这张格瓦拉尸体的照片在被传送到世界各地后所引起的效果。它不仅包括一个官方期待的效果,还包括着官方意图之外的反效果——这正是伯格摄影批评角度的独到之处。

切·格瓦拉之死

切·格瓦拉之死晋永权:理论家对摄影的过度阐释,让我倒胃口

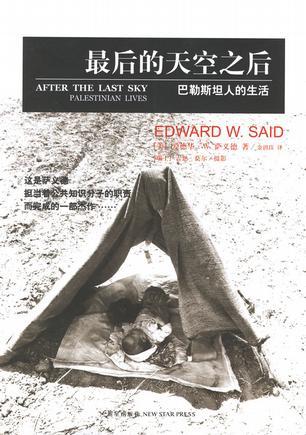

但在摄影师晋永权看来,这些“外行”理论家在谈论摄影时,也容易由于不懂技术而陷入对于一幅作品的过度阐释。他提到,多年前他曾读过巴勒斯坦裔美国学者萨义德(Edward Said)的一本与摄影有关的著作《最后的天空之后:巴勒斯坦人的生活》,这本书是萨义德与摄影师让·摩尔(Jean Mohr)合作的作品,后者通过相机记录下了巴勒斯坦的民族群像。巧合的是, 约翰·伯格与让·摩尔也私交甚笃,他的《幸运者》、《第七人》和《另一种讲述的方式》都是跟摩尔合作完成的。

但对于晋永权来说,萨义德对于摩尔的照片“解读再解读、阐释再阐释”,让他看得有点倒胃口,“我读萨义德的其他著作时,总是怀着崇敬的心情,比如《东方学》《最后的知识分子》《晚期风格》等等,都令我非常敬佩。但是读到他的《最后的天空之后》,我就噗嗤笑了,”晋永权说,“因为在我看来,摩尔只算是一个三流的摄影师,他拍摄的照片被萨义德严重地过度阐释了。他说拍摄对象脸上的黑色代表了巴基斯坦人民内心的苦难,但在我看来,这可能只是当时摄影师的无奈之举,再增加一档曝光就完全不是这个效果了,难道增加一档曝光就能减轻巴基斯坦人的苦难吗?”

《最后的天空之后:巴勒斯坦人的生活》爱德华·萨义德 著 金玥珏 译 三辉图书 | 新星出版社 2006年10月

《最后的天空之后:巴勒斯坦人的生活》爱德华·萨义德 著 金玥珏 译 三辉图书 | 新星出版社 2006年10月对于这些非摄影专业人士为什么能写出影响深远的摄影著作的问题,晋永全认为,“首先他们是自己研究领域里的权威、大师,当他们关照到摄影以后,就可以用自己的理论和研究方法赋予摄影作品一个新的观看维度。这其实是一个非常重要的特点。除此之外,他们对摄影的书写是站在大众文化研究的立场上的,普通读者读起来没有什么障碍。这也是约翰·伯格的摄影写作能够进入到我们的视野、被大量读者接受的重要原因。”

同时晋永全也指出,摄影虽然只有不到200年的历史,但关于摄影严肃的专业研究其实并不少,只是由于中国学界缺乏对这些作品的译介,因此才没有进入中国读者的视野。“我原来在中国摄影出版社工作的时候,针对这一问题做过一些调查,发现在法语、俄语、意大利语、捷克语、西班牙语世界中,都有非常出色的摄影评论和研究。但由于译介和出版的工作相对滞后,因此我们目前见到的非英语的摄影写作,只是冰山一角。”