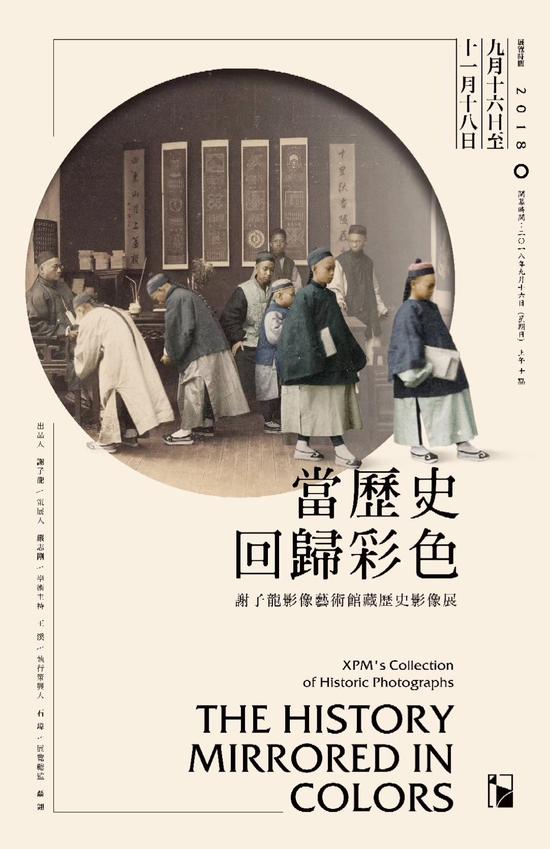

展览海报

展览海报当历史回归彩色——谢子龙影像艺术馆藏历史影像展

展览时间:2018年9月16日-11月18日

开幕式:2018年9月16日星期日上午10点

出品人:谢子龙

策展人:严志刚

学术主持:王溪

执行策展人:石玮

展览总监:聂翎

展览地点:谢子龙影像艺术馆三楼

展览前言:

当历史回归彩色

严志刚

人类寻求真相,持续推动两个轮子,一轮谓之科技,一轮谓之艺术,双轮齐驱。摄影,恰是两者兼而运用之的产物。它的出现,距今还不到200年历史,让我们对过往的认知,不再是驻留在过去几千年来虚虚实实的文字和绘画的传说中。通过它,当面对那些和我们一样,曾在地球上存在过的生命和气息,观者的态度首先是不容置疑的相信。这种由静默对话带来的感知,是基于理性的真实基础上,然后再将我们带入想象的海洋里。

这次展出的影像作品,跨度大约从1850 年代到1930 年代年间。根据内容和形式,主要组成部分有:1,手工上色蛋白影像;2,玻璃干版的彩色影像;3,数码上色的蛋白影像。4,数字感应影像呈现。

展览几乎囊括了那个时代拍摄中国影像的大多知名摄影师的影像。从文化意义来看,其时关于中国的影像,因诞生于晚清没落被逐渐半殖民的背景下,大部分影像展现了以西方文明为主体,对东方的俯视、攫取、收集、猎奇的心态。不可否认的是,由于摄影介质的档案记录性,通过比对和研究,这些作品仍然是今天对那样一个时期中国展开综合研究最为真实有效的证据。

但,意义不仅限于此。摄影美学上的价值依然令人惊讶。例如:比托对战争场面的重新复制、桑德斯等摄影师通过寻找模特制造日常事件的回归,以及“无表情呆照”,和今天当下的当代观念的解读,在呈现方式上能读到灵感相通;汤姆逊拍摄的环境人物肖像,在街头场景对典型性的抓取和构图构成的摄影,无不令人闪出 “决定性瞬间”这一观念火光。约瑟夫·洛克是《美国国家地理》经典摄影的实践者,这些稀少珍贵的彩色影像,因为时间、空气和细菌在玻璃上的作用,材质发生的变化,今天观看起来,益加散发出迷人的人文主义理性和感性的光芒。

一直以来,基于光学物理基础,摄影展现了和人们眼睛看到的世界一一对应关系。今天人们对百年前那个真实世界的认知,大多是黑白的感知,如果突然看到一张彩色照片,反而会觉得有点“假”的陌生感觉。殊不知,让世界变成和眼睛看到一样是“彩色的”,却是那个时期摄影师的梦寐以求的努力。所以,那时候,手工上色应该是企图唤醒观看者通过照片接近更加真实的世界最好的方式。

随着科学的进步,彩色摄影的发明,为抵达这个愿望,普通的民众逐渐热衷于彩色影像的消费,彩色的摄影被认为更加真实和世俗。随着时间的流逝,照片和岁月发生着化学关系,因自然而形成的氧化导致的颜色变迁,让这些照片变得怀旧,这种真实更多存在于内心对记忆的重温。

而在科技让摄影和世界无限接近的今天,我们突然发现,眼睛、大脑和世界之间,存在着越来越多的差异,GOOGLE推出了人工智能的算法为黑白照片上色。与此同时,美颜、尖下巴和大眼睛造成的模式化审美,也同样可以被计算机在后台通过算法得以优化。

人们对摄影真实性寄予厚望的努力,技术上的不断更迭,观念上却渐行渐远,我们越想接近真实,我们却离真实性更远。这也预示着,摄影本身面临着被重新定义。

《当历史回归彩色》,不仅仅只是简单展示和复制,一件古老之物和物品本身便承载着历史的信息。一方面,想藉此形式来探讨,通过彩色来抵达真实的努力,恰恰变成了一种混淆真实的企图。另一方面,这种来自西方摄影师在19世纪的观看心理和角度,按照萨义德的观念,更像是一种霸权主义话语垄断,真正的东方文化需要东方人来参与和表达。对原始影像的技术性处理,让这个展览和当下发生关系,都是一种努力和尝试。

展览作品赏析

1、当百年蛋白遇上数字色彩

王溪

1830年代末期的法国与英国,摄影术作为当时最先进的发明,以一种不可思议的方式构建了视觉世界的新形态。它揭露了不可逆、对现实世界更“现代”的感知方式。作为一种新模式,摄影立刻占据了人类视觉的一席之地,与其他同样具有艺术性、记录性作品的目的相同,成为了描绘新时代的记录者。

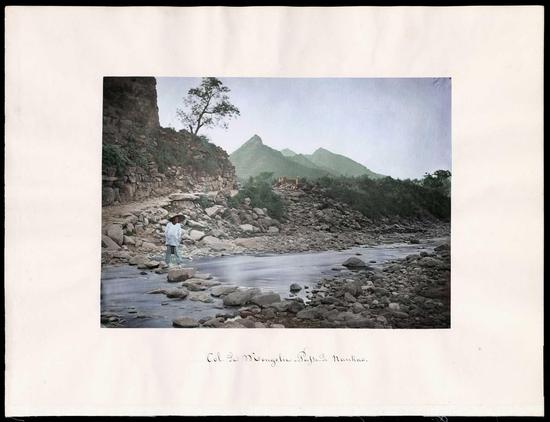

约翰·汤姆森,北京,去长城的路上,17cm_23cm,蛋白印相,1868-1871

约翰·汤姆森,北京,去长城的路上,17cm_23cm,蛋白印相,1868-1871 (上色后)北京,去长城的路上

(上色后)北京,去长城的路上自16世纪以来,探险家、外交官和传教士,通过他们的绘画和文字,将“中国”这个陌生、神秘且具有绚烂文明的国度,展现给欧洲大陆的读者,并让他们为之而着迷。1660年代中期,荷兰东印度公司的商人Johannes Nieuhof(纽荷夫)、德国的基督教学者Athanasius Kircher(阿塔纳斯·珂雪)出版了最早描绘中国风貌的画册,在整个18世纪进行了广泛的传播。

达顿与麦克尔斯,广州五层楼(镇海楼),22cm_27.9cm,蛋白印相,1863年

达顿与麦克尔斯,广州五层楼(镇海楼),22cm_27.9cm,蛋白印相,1863年 (上色后)广州五层楼(镇海楼)

(上色后)广州五层楼(镇海楼)1765年,定居在京城之内的意大利艺术家Giuseppe Castiglione(郎世宁),被乾隆皇帝雇佣来专门创作一系列歌颂其战功的铜版画。在之后,超过一个世纪的时间里,欧洲探险者与艺术家,都渴望着与他类似的经历与艺术创作形式。

费利斯。比托,北京满族聚集区的店铺,25.4cm_29.5cm,蛋白印相,1860年10月26日

费利斯。比托,北京满族聚集区的店铺,25.4cm_29.5cm,蛋白印相,1860年10月26日 (上色后)北京满族聚集区的店铺

(上色后)北京满族聚集区的店铺1844年,从法国的埃及尔开始,外国摄影师开始记录中国,他们几乎遵循了前辈绘画家同样的足迹,用摄影记录那些风景、建筑和人文,并持续着猎奇。

格里菲斯,上海私塾的学生们,23.3cm_28cm,蛋白印相,1880年

格里菲斯,上海私塾的学生们,23.3cm_28cm,蛋白印相,1880年 (上色后)上海私塾的学生们

(上色后)上海私塾的学生们在费利斯·比托、达顿与麦克尔斯、密尔顿·米勒、格里菲斯、托马斯·查尔德、约翰·汤姆森、威廉·桑德斯等西方摄影师的带动下,中国最早开放的一批城市出现了众多照相馆,其中知名的有上海耀华照相馆、雅真照相馆、同兴照相馆。随后,以中国本土黎阿芳为代表的摄影师也开始登上中国摄影史的舞台。

所有这些以玻璃湿版和玻璃干版为主的蛋白影像,通过今天的电脑上色技术,重新被赋予新的信息和含义。

洛伦佐·菲斯勒,在摄影棚中,三个装成挑夫的男孩,上海 19.5cm_26cm,蛋白印相

洛伦佐·菲斯勒,在摄影棚中,三个装成挑夫的男孩,上海 19.5cm_26cm,蛋白印相  (上色后)在摄影棚中,三个装成挑夫的男孩,上海--

(上色后)在摄影棚中,三个装成挑夫的男孩,上海--2、桑德斯和珍贵的手工上色的影像

王溪

19世纪40年代,照相馆行业蓬勃发展,面对巨大的市场需求,极速的在欧亚大陆扩张。

1860年代,中国与日本被迫开放的通商口岸中,照相馆比比皆是,他们以“猎奇”为重点,因地制宜拍摄当地的风土人情、景物、人像,将蛋白照片制作成册,客户主要面向西方的旅行者购买以作纪念。

威廉·桑德斯,“官家队伍”,1866年

威廉·桑德斯,“官家队伍”,1866年1863年,最早到达远东地区的摄影师费利斯·比托在横滨开设了照相馆。他采用日本传统水彩上色技术,通过与日本画家合作,运用到了照片后期制作之上。比托是全世界最早采用透明水色上色技术的摄影师。

威廉·桑德斯,“家庭合影”,1866年

威廉·桑德斯,“家庭合影”,1866年手工上色很快在中国也流行起来。在上海开设照相馆的英国人威廉·桑德斯,1866年使用手工上色技术,制作了一系列上海风俗与肖像作品,被公认为是这一时期最经典的肖像作品之一。此时的上色技术,与我们看到70年代国内照相馆的上色手法与方式,十分相似。

威廉·桑德斯,“夏装”,1866年

威廉·桑德斯,“夏装”,1866年威廉·桑德斯(William Saunders)是1862-1887年活跃于上海滩的英国摄影师。英国著名摄影史学家泰瑞·贝内特在《中国摄影史——西方在华摄影家1861-1879》中称其为“主宰了上海摄影界27年的摄影家”。

威廉·桑德斯,“中国的独轮车”,1866年

威廉·桑德斯,“中国的独轮车”,1866年桑德斯的作品一般使用导演情境的摆拍形式。作为对图片“卖点”有着深刻理解的桑德斯,着手设计场景,找来模特,寻找恰当的道具,将中国传统文化和习俗,记录于相纸纸上。这些照片深受西方游客喜爱,也构建起了那个时代西方人对中国的视觉印象,流传至今。

威廉·桑德斯,“缝纫女工的流动摊”,1866年

威廉·桑德斯,“缝纫女工的流动摊”,1866年无论从质量上还是数量上,桑德斯的影像都代表着十九世纪中国摄影的最高水平,尤其以他手工上色的代表作最为珍贵。如今,欧美重要博物馆和摄影博物馆几乎都收藏着他在中国拍摄的作品,是关于晚清中国最重要的视觉记录。

威廉·桑德斯,“中国公堂”,1866年

威廉·桑德斯,“中国公堂”,1866年3、以“公泰”为代表的中国摄影

王溪

中国人对摄影的初识,可以总结为“谈影色变”:第二次鸦片战争中,身为皇亲国戚的恭亲王,面对摄影师费利斯·比托的镜头却表现出极大的恐惧;苏格兰摄影师约翰·汤姆逊,甚至直接被连人带相机,扔到河中。 “摄魂术”+ “洋鬼子”的配置,让摄影在中国最初的认识与巫术链接,无法被国人认可。

第一批中国本土摄影师的成长背景,大多来源于他们服务于租界洋人开设的照相馆,或做摄影师助手,或做学徒。1870年代,摄影传入中国的近三十年后,随着与西方往来业务的频繁与民智开启,中国人对照相的需求开始增加。

公泰(Kung Tai)是立足上海,最早的中国人开设的照相馆,照相馆在上海河南路,专注拍摄人像,同时销售中国人像及风景照。

1860年代后,随着上海在国际贸易中的重要性日趋增强,租界对土地的开发需求也不断增加,外滩随之而迅速扩张。据粗略统计,自1845年至1935年的90年里,外滩的重要建筑平均每三十年就要翻造一次,除极少数大的洋行、银行、海关从建立之初就处于原址之上外,其余大部分的建筑均有变化。

公泰深刻的认识到这样的变化与视觉记录的价值,每隔两三年,照相馆就会拍一张上海外滩全景图,以反映外滩迅速变化的建筑外观。本次展出的全景影像由公泰照相馆拍摄于1880年代,由8张蛋白照片拼接而成,所见范围南至法租界,北至虹口区,从照片中可以清晰地看到外滩建筑的第一次高峰,最为壮观的外滩1号到外滩33号建筑耸立在黄浦江畔,是研究外滩建筑变化与上海城市发展史的重要历史资料。

上海外滩全景

上海外滩全景4、约瑟夫·洛克和他的彩色摄影

王溪

晚清、民国直至1949年新中国成立,在这中国历史上最为动荡与屈辱的100年里,影像始终为伴。然而相机从来都不是,也不可能是客观的工具。

除了寻找 “卖点”,定制题材的商业摄影师之外,更多业余摄影师也开始他们对中国的探索。然而,摄影再次强化了那些过去的“不熟悉”,正如萨义德《东方学》中所描述,那些“猎奇”“幻想地理”,伴随着回乡之时,可炫耀的心态,特有的“失衡”,透过照片与相册暴露无遗。

东巴教延寿仪式

东巴教延寿仪式而能够保持相对客观与真实的记录,唯有散落在中国各地的传教士与扎根中国,深入课题研究的西方学者们:他们别无其他用心,在中国的活动范围最广,几乎用一生的时间停留,观察与理解也最为深刻。

纳西族男性影像

纳西族男性影像约瑟夫·洛克无疑是这样一位学者。这位美籍奥地利探险家、植物学家、地理学家,在1922年至1949年期间,以美国《国家地理》杂志、美国农业部、哈佛大学植物研究所的探险家、撰稿人、摄影家的身份深入中国云南、四川、甘肃东南以及西藏东部考察。

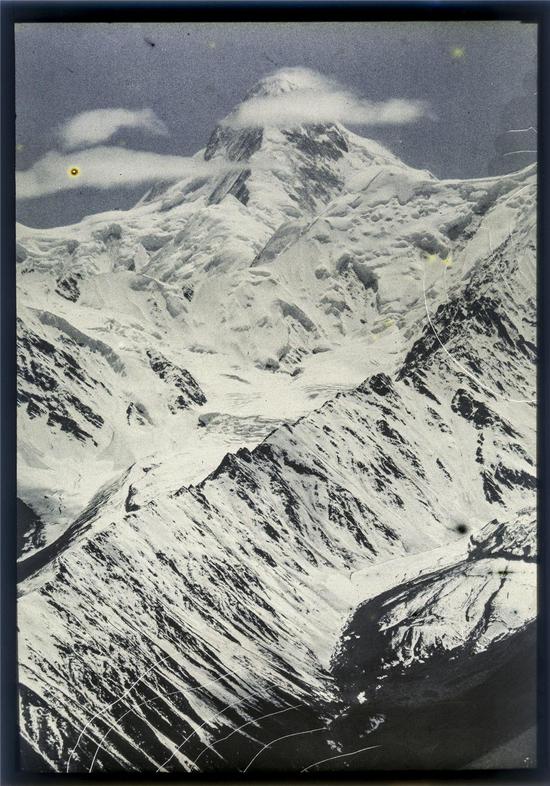

贡嘎雪山(疑似)

贡嘎雪山(疑似)在中国停留的27年间,洛克对当地植物群落、人文风俗等多个方面进行了深入考察。洛克采集多种植物样本和收集的8000册左右东巴经书,目前主要保留和收藏在欧美;其著作《中国西南古纳西王国》及《纳西语英语百科辞典》均为研究纳西文化的权威之作。

在此期间,洛克还拍摄了大量的图片,这些聚焦于中国西南山川植被,尤其是对纳西民族文化的研究与记录,不仅令西方大开眼界,更为今人留下了宝贵的遗产。

盛装打扮的少数民族男性影像

盛装打扮的少数民族男性影像洛克不是第一个当然也不是最后一个记录中国西南的西方旅行者,作为多重身份的旅行者,他的记录无疑给我们提供了一种不一样的审视视角,无论是对于山川植被等自然景观的记录,还是对于人类民族等人文历史的忠实观察,都极具科学研究与学术交流价值,这也是我们今天展现他的作品,以回望我们的文化历程的价值与意义。