田旭桐是一个坚持使用笔墨和宣纸的画家,虽然他也画过很长时间的油画,至今不时还要画一些。这样的创作背景至少有一个好处,就是能够非常具体地在二者微妙的图像语言构成方式的判断之中,形成相互参照的绘画语境和扩展意识。他说,这一点让他想到了同仁堂。同仁堂如今也不只卖中药了,其间也专设一隅,卖些能治头痛脑热的西药。不过,要买中药的话,闭上眼睛也能摸到中药柜台,那是一种从骨子里散发的气味的吸引。水墨画就像中医药,神秘、高明,渗透着朴素而高贵的隐逸。它是缓慢的,流动的,非进攻的,围绕着天人合一的哲学。这多像中医开的药方,每一服都是云水襟怀。这样的态度让人觉得他很开放,很中国,也就更纯粹。

《空山新雨》,纸本水墨,68×136cm,2016 年

《空山新雨》,纸本水墨,68×136cm,2016 年在画中,田旭桐讲究用墨分五色之法,像他的前辈那样,用线条从千年的积淀中寻找那些被称作精神的东西,更让人领悟到他有一种在闹市中难得的“釆菊东篱下,悠然见南山”的心态。田旭桐说他喜欢宋人的画,那些画似乎是画家们深入到了山水花鸟的境界之中,自然而然地消失到了里面。他们不是隐者,只是换了一个角度,强调了一种意蕴,特殊的形式,在静水印月般的世界里观照一切,在自我之外留出一片空境的单纯简洁,带有“一花一世界,一鸟一天国”这种极少但又极丰富的哲学力量。

一笔浓墨飞白,一个小禅师,几点淡墨,几乎就是田旭桐十几年来从不改变的风格样式。这种以固定符号为构成语言的方式,使他的禅意水墨画具有了很强的识别度。鲜明的形式加之空明的禅味,使人们很容易联想到那些被繁忙的生活挤压下的困境,并由此产生对生活本源的回归和向往。也正因此,他的画作有很广泛的欣赏群体。当然,从另一个角度讲,由于这样的绘画模式无法在经验体系内找到美学样式的对应点,要真正理解也并非易事。中国传统笔墨技法的论述好像都适用于它,但只需稍加注意就会发现,构图、构形、肌理、思维观念,以及那些不断重复的符号所带来的象征意味,不管从哪个方面看,又都与人们对水墨画的图像概念存在距离,不得不让我们重新组织自己的视觉记忆。随形顺线,计白当黑,在习惯的思维意识里,依靠如此大面积的留白空间来形成画面主体,似乎无法找到可以比较的样本。这也使我们很难直接用传统画法的三远法、皴擦点染、十八描等等来对其阐述和分析归类。

《新荷一枝》,纸本水墨,68×68cm,2014 年

《新荷一枝》,纸本水墨,68×68cm,2014 年 《水澹生烟色》,纸本水墨,68×68cm,2014年

《水澹生烟色》,纸本水墨,68×68cm,2014年田旭桐尽可能使用固定的、视觉特征几乎完全一致的符号,并且在不同的构图氛围中尽可能地保持相似。十几年来,符号的重复使用有效地避开了许多技法上的无休止的纠缠。虽然这是田旭桐个人风格中非常重要的组成部分,但不能简单地定义为它就是风格,他只是想借用相同符号的不同编排方式,使画面简洁到极致。当人们把一件事做到极致,自然地就会带有某种真诚,坦率而直白,就像是禅师的一棒之喝,是带着力度的表情,纯粹的全是“表情”。画面上的形象出现在我们眼前,它们注视着我们,我们观看着它们。在这中间,大面积的空白似是一层薄薄的玻璃,让我们智慧地去克制面面俱到的重现自然的欲望,这正是田旭桐的高明之处,他给思想留下了空间。

显然,田旭桐从一开始就意识到,利用这种聚散随心的“空白”组织画面,采用符号化的视觉语言,在形式上获得了稳定的可持续展开的同时,其本身的表现方式和变化余地会因空间和单一的近似重复而受到制约。符号是一种概念性的提示,当作品主体形象由它控制的时候,正如弗兰茨?马克(Fran Zmarc)所说:“突然面对艺术无限的自由,感到目眩。”如此,自然就要为摆脱自然形态束缚的自由寻找一种平衡。无疑,大面积的留白成为了非常好的依托。从这一点来说,符号借空白成为了禅意禅趣的图示方式,并巧妙地演化出了精神化的意境。

《逸乐心禅》,纸本水墨,80×80cm,2011 年

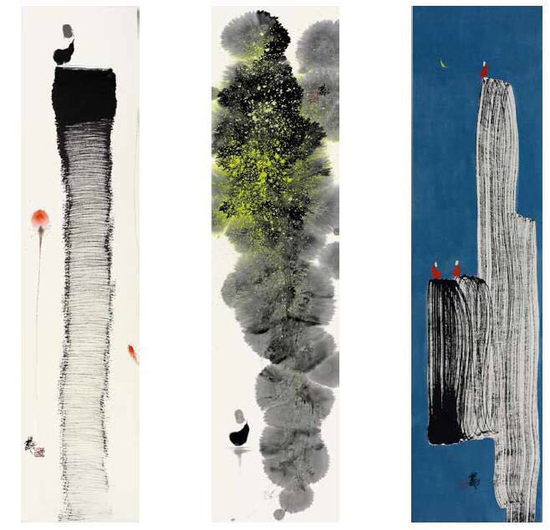

《逸乐心禅》,纸本水墨,80×80cm,2011 年 左:《自有天地》,纸本水墨,135×34cm,2014 年;中:《闲花落地听无声》,纸本水墨,136×34cm,2013年;右:《禅心处处》,纸本水墨,136×34cm,2013 年

左:《自有天地》,纸本水墨,135×34cm,2014 年;中:《闲花落地听无声》,纸本水墨,136×34cm,2013年;右:《禅心处处》,纸本水墨,136×34cm,2013 年石涛说:“一画者,无极也,天地之道也。”繁、简、趣的三步走是个很大的学问,由繁入简难,由简得趣更难,正所谓“千笔万笔,当知一笔之难”。

大凡画画的都有过这样一种经历:总想找到一种技法,寻得一条捷径,这笔墨那形式,遵循传统又要趋势于当代。画着画着,技法越来越熟练,但日渐进步的同时却会发现,艺术的美学价值并不在技术的层面上,而是转向了形而上的有意味的形式和观念。如果纠缠于技法、构图、所谓的或传统或创新,自己就会在一个个圈圈里跳来跳去,忘了辨别方向。

《安然自在》,纸本水墨,68×136cm,2015 年

《安然自在》,纸本水墨,68×136cm,2015 年 《天香存本色》,纸本水墨,68×68cm,2016 年

《天香存本色》,纸本水墨,68×68cm,2016 年有很长一段时间,人们爱将田旭桐的禅意水墨画与他早期画的非常细密的黑白钢笔画进行比较,力图从中找到某种联系。两者之间的过渡非常缓慢,少说也得有四五年。一简一繁不只是构形语言的比照,更多是一种生活样态在艺术观念上的反映,是找到切入点和落脚的地方。人们从田旭桐的水墨画中读出了思想,也愿意把这种思想称为禅意的美学。那种“如鱼在水,满肚都是水;一岸花香,水面花香鱼不知”的意境,不是仅靠笔墨或者所谓的形式美感就能达到的。对于他的许多作品,人们试图用老庄的哲学概念去阐释,进一步把它与西方的批判精神和当代艺术流行的语境融合在一起,借用广泛的国际化语言去定位这种禅意水墨画,使它指向久远的、让人向往的那种“满溪流水,谷响答泉听蛙声”的与自然合一的生活样态。

星云大师说:“在禅师的心目中,花不一定是红的,柳不一定是绿的,他们从否定的层次去认识更深的境界;他们从否定的层次去认识更深的境界;他们不用口舌之争,超越语言,因而有更丰富的人生境界。”山因云而动,水因雾而风,树因雨而润,花因露而浓,自然无为而无不为。当把自己相融于自然,天籁如语,水流清音,眼前的花草树木,鱼鸟虫鸣无不入画入理。手自为心使,笔自随心迹,禅意水墨画的意境之法,也就会自然而然地表现出来。

《春绿怡心》,纸本水墨,68×68cm,2014 年

《春绿怡心》,纸本水墨,68×68cm,2014 年 《静心得禅》,纸本水墨,68×68cm,2013 年

《静心得禅》,纸本水墨,68×68cm,2013 年我一直认为,田旭桐在形式、样式方面的贡献在于一个“隐”字。丹青隐墨墨隐水,他借破墨、渗墨、隔墨、侵墨、粉墨、彩墨,把水墨画中对水与墨的经营化解成了心迹的过程。上善若水,大墨之法善用水,水至于无,至墨于浓于淡,至淡于无。他巧妙地避开了人们习惯的对种种图形定式的样板概念对审美判断造成的制约,用一组直接、简单、明确的符号,将小禅师演化为一点淡墨一笔浓墨。看似简单到了极限,可就是这一点对于禅的象征意义就已经足够了。它既和传统一脉相承,又契合当代人的认知取向。在这里,人和物、自然形和抽象形、黑与白是一种调和的状态,突出的不是亢奋的矛盾对立,互不相容,而是自然而成的对立统一,推进着让人思考的精神。

更简练一些,更讲究一些,更空达一些,用最少的语言和最直接的手法去表现丰富的内涵。要做到多一点有余,少一点则空虚,说起来容易,真要以它当标准去评价一幅画,对于画家来说就是非常苛刻的要求了。田旭桐是少有的以简洁取胜的画家,在这方面无疑做得非常出色。许多时候,他也试图作出改变,不断丰富自己的绘画语汇,画面上也会出现一些不太协调的墨色。我们无须去挑剔它,因为他对形的把握,使人们的注意点转移到了形象传递出来的意境,感觉上的不同,反而促使我们从新的角度去接近,去理解。记得李汝珍在《镜花缘》中写过“大人国”,这个国家的人行走时脚下会生出各种颜色的云彩,善恶、正邪、卑陋、高贵之态都会表现为云的颜色,云随心变,旁人一眼就能看出来,像像是戴上了测谎仪一般。如此情景不过是梦人梦话,不能当真,绘画要是也如此,哪里还会有“意境”一词。禅意水墨画不在这云彩,也不在梦,而在于反观自心,随时随地的当下,禅在我心。

《风定有余声》,纸本水墨,68×68cm,2016 年

《风定有余声》,纸本水墨,68×68cm,2016 年田旭桐艺术履历

田旭桐,1962年生于北京,毕业于中央工艺美术学院,现任清华大学美术学院副教授、硕士生导师。田旭桐,1962年生于北京,毕业于中央工艺美术学院,现任清华大学美术学院副教授、硕士生导师。

作品被中外企业机构、博物馆和私人广泛收藏。出版有《田旭桐黑白画集》《空白艺术》《禅-田旭桐当代水墨作品集》《东张西望-田旭桐绘画作品集》《半砚诗境-田旭桐诗画集》《旭桐画经》《秋月禅心-田旭桐禅意水墨作品集》等40余部著作。

1989年

在山西太原举办“田旭桐画展”;

1995年

参加北京“第四届亚洲美展”;

2001年

在新加坡客艺廊举办“禅意——田旭桐个展”;

2002年

在新加坡客艺廊举办“通往内心和平之门——田旭桐个展”;参加“中国九大美术学院国画系教师作品展”;

2006年

参加清华大学美术学院50年校庆展;

2007年

在中国美术馆及在新加坡客艺廊举办“空无与实在——田旭桐当代水墨巡展”;

2009年

在北京可创铭佳艺苑举办“静界?境界-田旭桐水墨作品展”;

2010年

在台湾千活艺术中心举办“田旭桐水墨画展”;

2011年

参加“艺术清华-清华美院造型教师作品展”;

2012年

在新加坡客艺廊举办“田旭桐禅意水墨画展”;

2013年

在佛光祖庭宜兴大觉寺美术馆、北京恭王府安善堂、苏州嘉应会馆美术馆、北京饭店人民艺术馆举办“秋月禅心-田旭桐禅意水墨作品巡展”;

2014年

在北京悠然空间画廊举办“观空境-田旭桐禅意水墨展”;

在天津梅江国际艺术馆举办“禅语幻象-田旭桐当代水墨亚洲艺术巡展(天津站)”;

在北京会心阁国艺馆举办“妙笔无心-田旭桐禅意水墨画展”;

在台北千活艺术中心举办“田旭桐-禅意水墨亚洲巡回展(台北站)”;

参加“清韵雅集-清华大学美术学院和马来亚大学教师绘画作品展”;

在新加坡客艺廊举办“田旭桐-禅意水墨亚洲巡回展(新加坡站)”。

2015年

参加中央工艺美术学院“80-90-为生活而艺术”联展;

参加清华大学美术学院举办的“相遇与重逢”联展;

参加万国艺术馆举办的“在或不在”联展。

2016年

先后在佛光缘美术馆新西兰一馆(北岛)、台中馆、总馆(高雄)、新西兰二馆(基督城)举办“佛语禅心-田旭桐禅意水墨作品巡回展”;

参加“东京国际艺术博览会”“香港当代艺术展”。

作者:侯芳

来源:《投资圈》杂志