文:杨坤

原标题:两个版本的董其昌《烟江叠嶂图》与高士奇的追摹

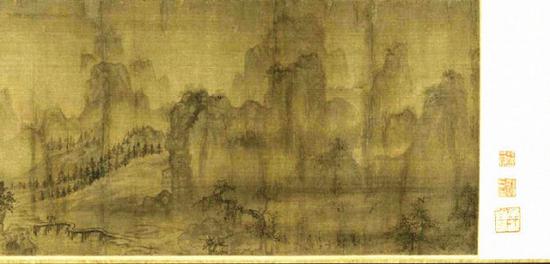

正在上海博物馆举行的“丹青宝筏:董其昌书画艺术大展”中,展出了董其昌的一幅山水手卷《烟江叠嶂图》。此画可以说是董其昌的山水画代表作之一,而台北故宫博物院也收藏着一件比较相似的董其昌《烟江叠嶂图》,并在2016年的台北故宫董其昌大展中展出。

尽管目前学术上尚未公认上博本一定真,台北故宫本一定假,但正如上海博物馆书画研究部主任凌利中所说,“此次特意将《烟江叠嶂图》拿出来展览,是为了增强展览的学术联动性,提供同时观摩的机会。”

此文从《松江诗钞》的点校整理中找到了有关高士奇临摹董其昌《烟江叠嶂图》的记载——而台北本上也正有高士奇题跋,这或许为拨开这两卷的真伪迷雾提供了重要的线索。

明 董其昌《烟江叠嶂图》局部 上海博物馆藏

明 董其昌《烟江叠嶂图》局部 上海博物馆藏 北宋王诜《烟江叠嶂图》局部 上海博物馆藏

北宋王诜《烟江叠嶂图》局部 上海博物馆藏北宋王诜《烟江叠嶂图》(上海博物馆藏),卷后有苏轼题诗。大约在明万历三十二年(1604年),董其昌“想象其意,作《烟江叠嶂图》”,卷首有董其昌书录苏轼题诗,并万历四十二年(1614年)题记。

非常有趣的是,在上海博物馆和台北故宫博物院所藏古代绘画中,均有董其昌《烟江叠嶂图》。两者质地、尺寸、构图、题识,竟然基本一致。台北本有高士奇题跋,上博本有沈树镛题跋,互不相见。在1992年出版的《上海博物馆集刊》(第六期)中,钟银兰老师已经撰文,对其进行了辨伪。她从画作本身的用笔线条、墨色气韵等角度进行分析,认为上海博物馆所藏,笔墨自然流畅,为董其昌真迹;台北故宫博物院所藏,笔力滞弱、用墨乏神,为临摹之作。

北宋王诜《烟江叠嶂图》局部 上海博物馆藏

北宋王诜《烟江叠嶂图》局部 上海博物馆藏2016年1月9日,台北故宫博物院推出“妙合神离——董其昌书画特展”,展出了院藏董其昌《烟江叠嶂图》。紧接着的1月28日,上海博物馆“吴湖帆书画鉴藏特展”,也展出了曾为吴湖帆旧藏的馆藏同名画卷。于是关于两者辨伪的这个问题,又重新进入了书画鉴赏界的视野。

正如上海博物馆书画研究部主任凌利中先生指出,“此次特意将《烟江叠嶂图》拿出来展览,是为了增强展览的学术联动性,提供同时观摩的机会。”尽管目前学术上尚未明确认定上博本一定真,台北故宫本一定假,两件画都有拥护者,但两幅作品同时为真的可能性微乎其微。

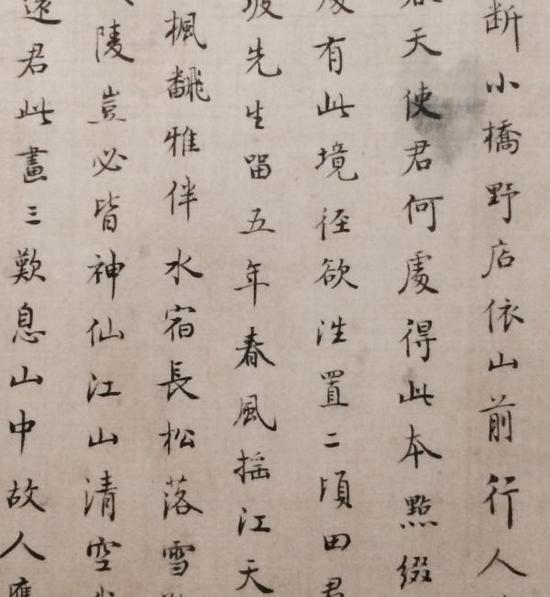

王诜《烟江叠嶂图》后苏轼的题跋

近期,松江区博物馆在对姜兆翀《松江诗钞》进行标点整理的过程中,于第十四卷内发现王鸿绪所作诗一首,恰好是涉及董其昌的这幅《烟江叠嶂图》。颇有必要将其公之于众,以利于学术研究的深入开展。

这首诗的诗题,是《高澹人摹董其昌画烟江叠嶂图和东坡歌行相赠漫次原韵》。高澹人,就是江村高士奇。诗题所提供的信息,就是高士奇曾经临摹过董其昌的《烟江叠嶂图》,并和苏轼题诗,王鸿绪亦作诗唱答。高士奇的这首诗,见于台北本高氏本人题跋。

北宋王诜《烟江叠嶂图》局部 上海博物馆藏

王鸿绪号横云山人,检《续修四库全书》所收《横云山人集》,其第十四卷《谷口集》即收有此诗,但诗题作“余家旧藏董其昌烟江叠嶂图,己巳春宫詹高澹人扈跸舟中,余出此卷相玩赏,殆澹人旋都作书贻之,庚午夏日澹人摹董画和东坡歌行相赠漫次原韵”。可见《松江诗钞》的诗题,其实是截取部分,并非原貌。

明 董其昌《烟江叠嶂图》局部 上海博物馆藏

由《谷口集》诗题可知,董其昌《烟江叠嶂图》真迹为王鸿绪收藏。诗中提到:“余藏兹卷吝莫出,如龙抱珠潜深川”,可知王鸿绪对于董其昌此画,是秘不示人。康熙二十八年(己巳,1689年)春天,高士奇随清圣祖南巡。王鸿绪从松江出发,北上迎驾,与高士奇相会于舟次。王拿出秘藏宝物——董其昌《烟江叠嶂图》,与既是姻亲又是政界老友的高士奇,一起心赏神鉴。等到高士奇随圣祖南巡结束回京后,王鸿绪将此真迹,邮送高士奇。次年夏天,高士奇以临摹之作回赠,王鸿绪作诗相答。此诗最末一句“感君赠我琼瑶重,三复难赓白雪篇”,即是明证。但从“赠我琼瑶重”的表述来看,似乎原作也一并回归,再度为王鸿绪收藏。这就是当时有关董其昌《烟江叠嶂图》真迹归属及摹本来历的完整记录。王鸿绪在庚午年(1690年)夏天以后,实际收藏了董其昌《烟江叠嶂图》真迹和高士奇摹本的两个卷子。

诗中提到:“巳春天子东巡狩,吾友扈跸金焦前。江山苍翠妙人画,抚卷举酒酬江天。今君归来通六法,迥与王董争清妍。愧余画理渺河汉,手钝只合耕山田。”说明高、王两位,是在镇江碰头、相聚赏画。而且高士奇的摹本,被王鸿绪推许为可以和王诜、董其昌的原作相媲美。

高士奇像

但《松江诗钞》的诗题之下,有姜兆翀所作按语,称:“案横云家藏其昌是图,己巳春澹人扈跸来江南,横云迎銮,晤于舟次,出以赏玩,因而唱和。后此图于甲戌召还京时,进呈”。对比《谷口集》诗题,可知姜兆翀按语,也是截取了王鸿绪原作诗题,但其表述容易使人产生此诗作于高、王两人镇江相会之时的误解。姜兆翀按语所提供的新信息,就是康熙三十三年(甲戌,1694年)王鸿绪奉诏还京修书,将董其昌此图真迹进献圣祖。按王士祯《香祖笔记》,其家藏王晋卿《烟江叠嶂图》,卷后有米元章书东坡长句。“康熙癸未(1703年)三月,万寿节。九卿皆进古书、书画为寿,此卷蒙纳入府。传旨云:‘向来进御,凡画概无收者。此卷画后米字甚佳,故特纳之。仍谕知。’”如姜兆翀按语所揭,王鸿绪献画更在其前。也许是因为画上有董其昌字的缘故,而破例收纳。也有可能是按语所记,仅是浑言始末,献画未必就在甲戌当年。

明 董其昌《烟江叠嶂图》局部 上海博物馆藏

明 董其昌《烟江叠嶂图》局部 上海博物馆藏 台北故宫博物院版《烟江叠嶂图》局部

台北故宫博物院版《烟江叠嶂图》局部 台北故宫博物院版《烟江叠嶂图》上的题跋书法

台北故宫博物院版《烟江叠嶂图》上的题跋书法《松江诗钞》的序言,写于嘉庆十三年(1808年);《诗钞》凡例,则署十四年。可见姜兆翀关于王鸿绪献画的按语,应当是乾隆、嘉庆年间松江士人所熟知的事情。但咸丰十一年(1861年)川沙太史沈树镛所作题跋,称“(《烟江叠嶂图》)向为我松董氏世宝。每至郡城,必从请观,而珍秘殊甚,不轻示人”,已经与姜兆翀按语所表述的情形,存在较大差异。这是否又表明,按照沈太史所掌握的情况,董氏也藏有一本《烟江叠嶂图》呢?这也是需要继续做一辨别的问题。也有可能是王家后人和沈太史做交易时,共同约定好的,为了隐讳事实,避免和献画一事冲突,同时为了体现真迹价值,而编造出来的故事。

明 董其昌《烟江叠嶂图》局部 上海博物馆藏

明 董其昌《烟江叠嶂图》局部 上海博物馆藏王鸿绪既然收藏了董其昌真迹和高士奇摹本两个卷子,那么他当年献画到底是其中的哪一个,其实钟银兰老师已经根据画作本身的艺术水平,给此事一个间接的答案了。

从董其昌想象王诜《烟江叠嶂图》之意,再作《烟江叠嶂图》。到后来此图为王鸿绪秘藏,高士奇临摹一本,高、王二人唱和,清末、民国又相继为川沙沈树镛及其外孙吴湖帆收藏,临本入宫再赴台。一幅画,一段艺术创作史,一则书画收藏及辨伪趣事,亦颇具情节矣。

附记:南京博物馆藏元吴镇《松泉图》,卷后有高士奇题跋,称王鸿绪“每以所藏名迹见寄,以相慰藉”,又自云“他日垂死,命两子仍以二卷(杨补之《雪梅》、吴仲圭《松泉》)归之总宪(王鸿绪)”。类似情形,或不仅此三者而已。广东省博物馆藏《董文敏楷书乐毅论》,亦王鸿绪邮赠高士奇者。