公子羽

举凡有造诣的艺术家心胸中必然要有两本书,一本是艺术史,一本是心灵史,通过前者才会把握艺术发展的方向,后者则是艺术真正富有魅力的来源。当代绘画强调精神性,这种精神性通过虹膜再传递到内心就会产生文本,通常来说,人的内心可不是什么好地方,但当艺术以一束强光照亮心性中某个文本段落的时候,产生的效果就像是在某部晦涩艰深的长篇中突然剥落下一些令人摇撼的字句。所以,与其说艺术有创造性,不如说艺术有挖掘性,这种挖掘性就存在于它点亮你的那电光石火之间,学贯儒佛、博综多闻的神秀叫做渐悟,砍柴挑水的慧能叫做顿悟,不管是渐悟也好还是顿悟也好,艺术所挖掘到的都是人类本身心性共有的东西。

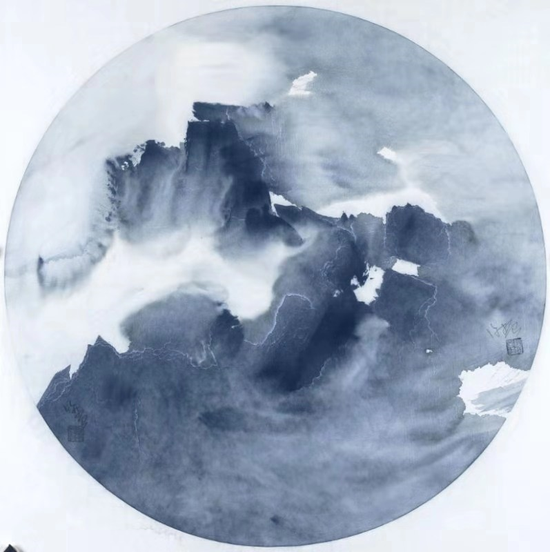

创作出“水韵青花”的许振是个隐者,更是一个奇人,(这是我的感觉,他自己不这样认为)1994年就在中国美术馆举办“许振绘画艺术展”,后来莫名其妙在中国画坛消失了。很多人说这个人很“仙”,可能早已移民去新加坡了,结果就在这个时候,他又冒出来了。原来,这么多年他一直游列中国的名山大川,搞创作,历经一次次蜕变,耗尽半生光阴,终于在水墨上形成一种新面目,这就是他的“水韵青花”系列。我发现,“水韵青花”这种新面貌完全就是他这个人思想与心灵淋漓尽致的写照,甚至可以说是把艺术史和心灵史穿插交叠的新艺术形式。许振的“水韵青花”,其瞬息于起心动念之间,近看是斑驳,挪移,浓淡,肌理,又是见解,感触,激愤与舒缓。远看,从各个焦点发散出不同的色泽与光芒,娓娓如甘冽清源,浮动又如星云浩瀚。这种玩法对于艺术来说实属可贵,更可贵的是在这孤高的世界里,其形虽真却不丑,其色虽浅却不薄,我只能理解这是因读书读出的十方世界,也是一种自然而然的清气,与陷于自己精神世界里狂癫的,错乱的,不是一回事。

艺术史与心灵史决定了艺术创作的纬度与深度,这是绘画者创作不可分割的一部分。我们说中国古代山水画已经逾时千年,现代艺术也走过了一百五十年,拿许振的“水韵青花”去对照,如羚羊挂角,内容不可比较,形式无从可较,我们常叹服古人的高妙,笔墨的化境,看古人的画,有时候会感受到笔意绵延的渲染力,即使一知半解,也足以让人为之赏叹。玩味笔法墨法如何,固然是一门学问,许振的“水韵青花”用墨达入化之境,有墨藏笔,却也因为看似无笔,倒显得多出几分无从可比的超脱。看着许振的早期作品,不管是“古墨弹韵”还是“遇化黄山”,都在追求笔墨相融的同时,以“笔”为指,探索墨本身的语言效果,但在“水韵青花”中,许振直接抽掉了这把梯子,以墨化境。《大慧语录》卷二十谓:“见月休观指,归家罢问程”,说的是当一个人用手指向月亮,应当看到“手指”指向的“月亮”,而非“手指”本身。所以“水韵青花”在直观的呈现上能令人直接感受到禅的侘寂魅影。如果把中国的山水画从古至今一张张贴在游廊上,许振这一张放到最后,虽然创作形式如此之新,想必观感上也毫不突兀,这种不突兀,正是气脉的相承。中国古人画的不是真山真水,许振画的也不是真山真水,而且还是不同于古人的真山真水,古人的一草一木,笔笔有话说,许振的元气淋漓之中,好像也包裹着说不完的话,且发自肺腑,如天外传音。如果说意态的真挚,胸臆的抒发,古人固然是把山川草木化为己用,许振,则把自己化为了宇宙浩瀚博大的一分子,这让“水韵青花”于诗于情于画,浑然一体,让观赏者自赏水墨造化,也如临水顾影。

今日的中国画想再现古人的绘画思维,语言表述,或者说要在画里追求所谓的古意,均近如缘木求鱼,不是说文化的断层,而是说社会环境和生活环境都和古代有着极大不同,在许振的水韵青花之中,他脱离了具体的形态,其实就是脱离了因“物”而起的遐思,如果说,许振再现的“风景”甚至连上下左右这样的概念都可以舍弃,让人可以钻出来,也可以掉进去,让人得以往返于时间、空间的维度之中——喜欢焚香、赏月、论禅,不妨碍欣赏。喜欢弗洛伊德,巴尔扎克,村上春树也可以欣赏。这正体现了艺术的包容性和思想性,也是当代艺术抽象化符号化的魅力所在,这在传统的绘画中是没有的。

古人只有愚公移山的想象力,没有鸟瞰万物的技术手段,但现代人有,于是浩渺的山水一日尽收,人类登月,也让神话故事变成了虚妄的传说。只是,技术手段再先进,也不能帮助人去打捞藏在山水画背后的本真。“水韵青花”的创造性不仅在于丰富了传统绘画的语言,还在于许振颠覆了今天的观赏体验。如今,我们生活在一个便利的时代,社会发展从书本阅读一步跨进到手机阅读,甚至不用花钱,就可以轻而易举地欣赏到古今中外包罗万象的艺术名家海量作品,这种海量像素图片乃至印刷品的传播完全改变了欣赏的模式,但大多数人所谓的感动,终其一生,也只是停留在廉价的“印刷品感动”或者“像素感动”之中,所谓的眼界,只是源自那些或是色彩失真或是比例失调的屏幕,所谓的省思也不过来自于那些长篇累牍的先入为主,这种“喂食”的观赏体验从这一代起就将拉开序幕,扼腕也没用,因为已经不可逆转,并将长此以往……许振在“水韵青花”中让观赏有了一种形式感,这种形式感首先是“水韵青花”创作上的不可复制,其次是必须面对面观赏,才能得其真,得其妙,在传统的观赏体验轰然倒塌的一刻“留住传统”,许振让你看他的画,递给你一把放大镜,好像就把半条命放到了你的手里。其实,这正是许振不动声色之中多出一份心思。水韵青花的底色与肌理是冰冷的,其所保鲜的恰好是绘者的用情——用情极深。许振的“水韵青花”有一种自然之静。这种静不是树下打坐,而是走入深山老林,步入恒久的脱离了人间烟火之深处,忘却自我。这种忘却也是忘却水泥浇筑的佛堂,忘却竭泽而渔的现代世界,指引人不是调动自己的眼睛去看,而是调动自己的心去看,走入禅林的寂静,看看内心的花草树木。

我说许振的情愁是中国水墨式的情愁,他周游名山,自青龙山下成长,后对烟雨蒙蒙的黄山钟爱有加,最后又在梅里雪山的开示下醍醐灌顶,以无法为有法,开创出“水韵青花”的中国画新语言,实则正是一种求道、问道、得道的过程。这几年,从黄山到吴哥窟,从海南岛到希腊,许振处处留下足迹,他佩服黄宾虹,“黄宾虹是用笔墨编织一种魔方,在边破边立中成就了古典,也成就了自己”。“边破边立”这种思考也是在他的画作中得到最多的体现,看见他的水韵青花,其实更多令人触动的是与观赏者心中的共鸣。许振的水韵青花是一种水墨的表现力的再创造,也可说这是一种放弃后的再创造,许振的思维方式不是中式的,也不是西式的,而是现代的。换句话说,他的意识从未离开自己的初心——这才是他不断进行创作的原因,大自然不会奉献这样或那样的主义,这样或那样的思想,只会默默矗立,水墨经许振的推演,其根基在自然,其真谛也在自然。

古人说“未妨惆怅是清狂”,作为艺术家,许振有“清狂”的一面,这种狂,本身源于一种坚持,坚持阐述内心的世界,坚持实践自己思想上的追求。作为最早就在中国美术馆做过展览的人,许振放下一切,飘然而去,这倒不是说他不能适应画坛的一些风气,相反,与许振聊过天的人相必都会叹服于他富有见解,天文地理,社会百科,信手拈来,言必由衷,言必有中,甚至连希腊神庙里的某位神仙的名字都脱口而出,这断然是来自于读书,冶游,思考,三者的缺一不可。他的朋友就说他的画室曾经堆满了大大小小的书籍,还有各种各样的水墨实验材料,直到让人读了“水韵青花”,才知道他的抱负和宏愿居然如此之大,一帧帧的水墨,是中国绘画史上从未出现的山水私想史,不同于学院的正襟危坐也不是江湖的野狐禅,当代的中国画需要这样的水墨:它需是有思想有阅历的沉淀,而不是初出茅庐的怪力乱神;它须是大破大立有胆有识,而不是博人眼球只求风头;它更需是因缘嬗变破茧化蝶,而不是凭空捏造荒诞不经。如果说这些因素都是必然,这必然里还要加着一条,必然是艺术家所传达出的“真”,或者说,他可以让欣赏者直接阅读到这个人还不够,还要从阅读这个人能阅读到自己,这是禅,也是道,更是中国文化中所强调的“天人合一”。

有的人自山中得道,有的人在山中采樵,这就是水墨和人类心性安谧幽深的微妙的关系。许振也许想说的是:绘画的诸多问题都是人的问题,问题可以有绘者解,可以有观者解,但这诸多解,不如让水墨自身来解。“水韵青花”看似随意,实在是用了最多的心思,诸多绘画法则均被弃用,只是以水墨的本真而印证时间的起灭,又以这种起灭带来一种宏观的观赏角度——人间来来去去,皆是起心动念。这是寂寞清凉的世界,也是四大皆空的宇宙,就像青花瓷的开片,在空隙之美中诞生出思维无限宽广的触角,是在旋转时间的开关同时,也打开了宇宙的图像,这种种交叠的时空,成为彼此交错的山水复调,成为一壁白墙上的零度风景。

不知道许振是以怎样的大智慧,在梅里雪山的启示中获得了这样的图卷,也不知道他到底走了多少山路,打了多少草稿,费尽多少心思才终于以“水韵青花”做出回答,他熟稔五笔七墨,也不排斥草间弥生,罗斯科,他喝冰岛普洱,也听古典钢琴曲。他是入世的,也是出世的,他的“水韵青花”也有着这样入世与出世的洒脱,让人觉得它的气息冷漠,却几乎囊括了山水美学可能覆盖的各个角落。如果用电影语言来说,年少时的许振经常对望自己家乡的山峰,幻想山峰后面的世界,后来他到了那山峰的后面,发现是另一座山峰,直到许久以后,车水马龙中的他缓缓回望,昨日的价值观可能在今日的世界落花流水,昨日的理想或许在今日的世界面目全非,一切刀砍斧凿的回忆都可变作缥缈云烟,这是属于一个现代人的,也是一个时代人的“乡愁”,让人分不清什么是真实,什么是背影,寻寻觅觅,唯有“吃茶去!”。

中国的山水画往往示人以山河盛世,示己以漂泊伶仃,时至今日,面貌几经翻新。许振的水韵青花,其痴妄程度不亚于打碎了传统的菩萨重塑了一尊泥像,这是他对山水大写形神的追求。他的水墨纯净,饱含理想主义、禅学思想,也时见老庄的影子。许振的痴心与真情让他于中国传统画框定中出走,走向故乡,走向青龙山,走向黄山,走向梅里雪山,他又以墨御神,上溯到宋的曲栅足翘头案,上溯到青竹翠翠总是法身的经卷,上溯到庄生化蝶的魂梦,这是一条通往内心的路,更是现世的路。墨落在纸上,他说:这叫做“水韵青花”