自上世纪九十年代开始,“民间书法”一词逐渐被频繁使用,但当下,“民间书法”事实上在目前已变成一个空洞的“标签”,并且成为由书法层面转向某些特定书家的标签。真正的民间,还是要回到最初的原生态。对于“书法民间”的重视关键在于,如果对内可以剔除自身的不良因素,对外排除西方文化的干扰,能够与官方形成一种有效的良性互动,书法便可以获得足够而必要的发展动力,避免玄虚论道,回到民间,更回到人间。

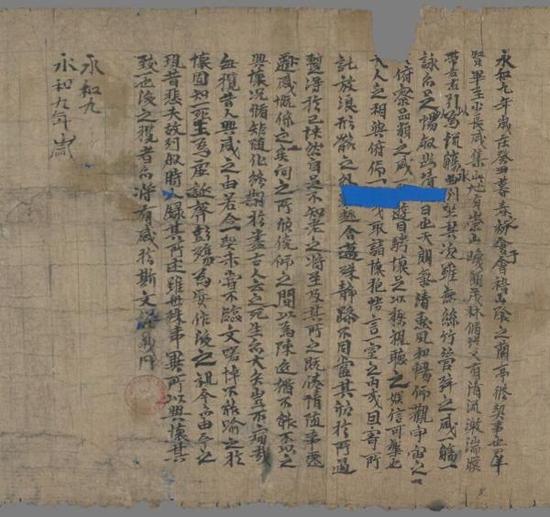

敦煌遗书中的唐人临王羲之《兰亭集序》(伯 2544)

敦煌遗书中的唐人临王羲之《兰亭集序》(伯 2544)自上世纪九十年代开始,“民间书法”一词逐渐被频繁使用,与此同时,书坛出现了针对这类原先并不受关注的“书法类型”进行学习和研究的风潮。有关“民间书法”的争论也一时间甚嚣尘上。如果深入反思,几乎无可置喙一辩。“民间书法”所涵盖的范围很模糊,和康有为所鼓吹的“碑学”虽有交叉但并不等同,最主要的是没有明确的标准和体系,通常包括敦煌遗书、西北简牍、砖瓦陶文和楼兰残纸等,而后发展到什么都往里面装,有的归类甚至包括了汉魏碑刻和秦汉砖瓦等,甚至于把历史中但凡存在于民间而没有署名的书法及文字遗存统统归为“民间书法”,进而就连甲骨文、金文、简帛书等在古代贵族实用文字也作为“民间书法”的典型,这不但是认知上的糊涂,更是立论上的荒谬。凡此种种,注定争议难免,而且很难站住脚。

“民间书法”这一概念本身存在相对性。任何一个名词的提出,是为了将某个问题表述清楚,如果因此而出现“更多的混乱”,则多不如少,有不如无。书法在很多时候只可意会、不能言传,因为具有一种整体性,切忌“割裂”而机械片面地看待。尤其是“民间书法”的界定需要借助与经典书法、官方书法、名家书法的对立来加以明确,却因此而变得极其狭隘。要知道,但凡加上前缀,总会存在特定的含义,比如“现代书法”、“女性书法”等。“民间书法”可以用来表述某一种现象,作为特指的范畴而存在,但目前附加、累赘的成分越来越多,到了过度诠释的份上,甚至可以说是越描越黑,必然与本意背道而驰。

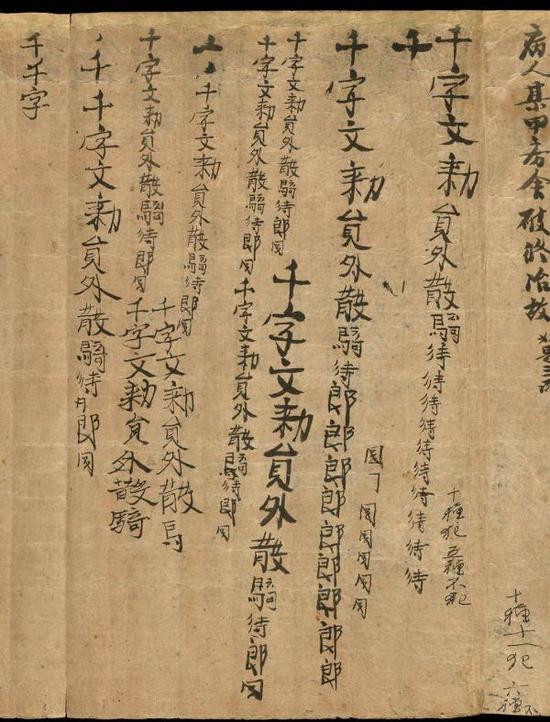

敦煌出土的无名氏《千字文练字本草稿》

敦煌出土的无名氏《千字文练字本草稿》“民间书法”事实上在目前已变成一个空洞的“标签”,并且成为由书法层面转向某些特定书家的标签。由人及书,从今人强行拉上古人“垫背”,越扯越远,最终变成关于“流行书风”和“丑书”的骂战,从单纯的学术争论堕落为人身攻击,已经毫无意义。贴标签通常有三种方式:一是生拉硬扯,把个案上升为普遍现象;二是过度延伸,附加整体形象的暗喻,直到本意扭曲;三是堆砌植入,“帽子”先行,“标题党”泛滥。这三种方式目前在“民间书法”中都存在。事实多次证明,乱贴标签也是一种暴力。这种做法令人忧虑,却成为一种潮流。之所以会出现“标签效应”,心理学的解释是,主要是因为“标签”具有特定的导向作用,无论是“好”是“坏”,对互动者的“个性意识的自我认同”会有强烈的暗示作用。这些标签将“先入为主”的刻板认知嵌入,预设立场,从而向“标签”所预示的方向发展。乱帖标签造成的恶果是,书家吸收和评判能力的退化,受众的认知也逐渐走向片面化、套路化,存在“标签——脸谱化”这样一个异化过程,比如将徐生翁书法称为“孩儿体”,徐渭则冠之以“东方梵高”,丁衍庸变身为“东方马蒂斯”等等,实质上毫无可比性,因为乱贴标签而变得面目可憎,令人生厌。

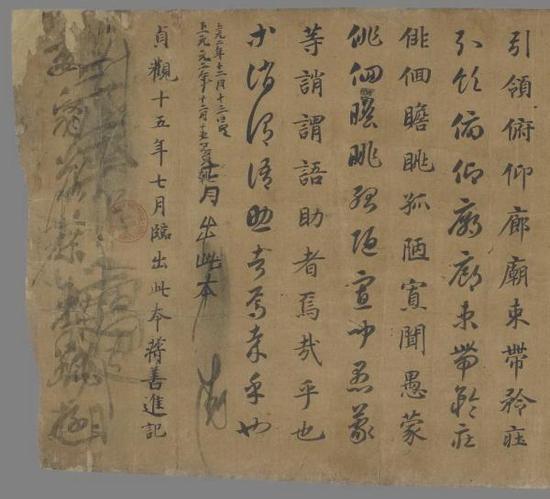

安徽深山中庙宇墙上的大字

安徽深山中庙宇墙上的大字“民间书法”与“经典书法”没有绝对界限。经典源于民间,民间孕育经典。通常所说的经典,只是选取了其中一个特定的角度而言,不能把经典变成一种“形式标准”和“形式套路”。真正的经典是综合评价和综合认识,取决于对最终的艺术含金量的评判。书法只有好坏之分,衡量标准不应该是两套不同的评价体系,彼此之间没有截然不可逾越的边界,更不能树立起森严壁垒。布鲁姆说过,所有的经典都打通了精英与世俗的边界。这句话虽然是针对文学而说的,但搬用到书法上来,也非常适合。能够拥有更多的欣赏者,作品经得住时间的检验,才能最终进入经典的行列。所有的书法,不管何种风格,都得接受同一种美学标准的检测。说到底,某些名词和概念可能对专业研究者有某些方面的用处,但对于欣赏者来说,几乎毫无意义。

民间的自书招牌

民间的自书招牌经典再有高度,基础和源头始终在民间。经典可以高于民间,但不能没有民间。过去崇尚经典书法,主要表现为笔法的正统性和系统性。不可否认,所谓的“民间书法”中,确实有一些经典之作,或者可以促成经典之作的取法资源。书写者心无挂碍,率尔操笔,不计工拙,缺乏刻意的提炼加工,因此在点画、结体和章法上常有经典书法意想不到之佳构,但也不可避免有很多失误和不规范之处。自清末康有为鼓吹碑学,将很多原本极为冷落的碑版作为取法资源纳入视野。这些稚拙的“文本”与经典“作品”从此纠缠在一起,形成一种“互文性”的关联。今时再也无法回到清以前的状态,必然存在一个如何选择和看待的问题。书家的立场很明显,比如金农和阮元对碑学的态度,存在“染而不倡”和“倡而不染”的区别,实质上已经涉及到人的身份问题,但并没有过多纠缠,没有作为一种“标准”强加于人,再者,康有为最初只是站在取法资源的角度,名之曰“穷乡儿女造像”,没有过度发挥。

从表面上看,“民间书法”的书写者主要指社会非主流、非精英的隶属平民阶层的普通百姓书家群体,然而,历史中各种“文字遗存”的作者身份其实很复杂,未必都是平民、奴隶、罪徒等下层人士。官方书法一般指社会主流精英书家,以及官方大力提倡并采用权力加以推行的“书法体系”,比如入选《淳化阁帖》和《三希堂法帖》等。事实上,这里切忌将“官方”混同于官员或官身。官方书法也有很多驳杂的类别,甚至可以说,既定的“官方书法”并不存在,只是书法史中某些类型的书法家,如二王、欧阳询、颜真卿、柳公权,某一种书风在某一时期得到当时官方的提倡和推广,演变成官方书法范畴,但这些书家时时刻刻存在于民间,被广大爱好者所仰慕和取法。

官方书法和“民间书法”总体上是辩证统一的关系,存在一个模糊的边界,具体来看,则交叉覆盖,往往很难简单地划分论定,有时甚至还可能存在悖论。严格地来说,“民间书法”是一个历史范畴,风格跨度很大。篆隶楷行草的形成和演变皆源于民间。从这角度来看,民间书法是源,官方书法是流。官方书法不过是对民间书法加以收集、整理、规范而已。没有民间书法,官方书法就成为空中楼阁。没有官方书法,民间书法就会良莠不齐。中国文化自古以来就有官方与民间两条发展脉络,尤其在书体和书风方面就表现的极其明显,如小篆和诏版,汉隶与汉简,汉篆与汉砖,两者之间存在一种有效的张力。书法的发展真是得益于这种张力。

“民间书法”和“名家书法”实是一体二面,是两种不同的理解角度,并不是两种绝对不同的划分标注。名家书法通常也是经典书法,与官方书法大致相对应,但同样源于民间书法。很多经典书法最初都是无名氏,书家因为各种原因无法留名或者失传。如果放到当时的情境,应该也是名家之作。关键是没有媒介。书法与人的身份存在不确定性,不可能完全一一对应。如果以书写者在民间或官方的社会身份高低尊卑去区分“民间书法”和“名家书法”,更是不堪一论。就好比陶渊明、八大、曹雪芹、蒲松龄等人的身份是民间的,但他们的艺术创造绝非民间的。总而言之,强调经典、名家、官方都是作为特指的范畴,只是身处某一立场时偶论,并不是强制标准,甚至包括一味强求“文人书法”也有偏颇之处,只能强调文化修养。民间并不是低端,更不是不是低级。书法家角色从来都是多样的,“人以字传”和“字以人传”的差别在于侧重人还是书法本身,终究是书法占主导地位,故而始终要以作品的含金量为标准。过去存在不同时代的不同风格,或者是统一的核心价值观前提下的不同“流派”的讨论。所谓的经典书法、文人书法和民间书法,充其量只是出于某种标准而进行的分类,本身是息息相关的,现在却人为对立起来。时下的展览书法、学院派书法、江湖书法、现代书法以及各种旗号的“××书法”,价值观严重对立,已经变成了山头。

当这种区分有意从书法本身向人本身转变,各种外在操弄因素的干扰不断增加,功利性便凸显出来。到了时下媒体主导的世界,炒作因素更加明显。如果说,像唐代怀素有时进行“炒作”尚且需要依靠自身实力,现在则只需要误导和欺骗受众,迎合受众心理便足够了。于是乎,“民间书法”成为一个不断被解释出来的概念,变成一个大箩筐,什么都可以往里面装,迅速地空洞化,异化为人身攻击。有关“民间书法”的争论根本没有必要。无论是就书法家的身份还是取法资源来说,都不需要刻意强调。书法家的身份正在被淡化。书法从神性的时代到无名氏的时代,再从圣人的时代到平民的时代,不再是过去的文人为主,而是存在于社会各行各业的工农兵学商。取法的有效性和有益性才是判定和选择的标准。创造经典是书法家唯一的目标。任何一个成功的书家,取决于很多必然性和偶然性因素,是一个复杂的综合体。但不管如何,都与经典和民间不可分割。如果非得说,米芾是经典名家,徐生翁是民间书家,这样的分类是多么愚蠢可笑!

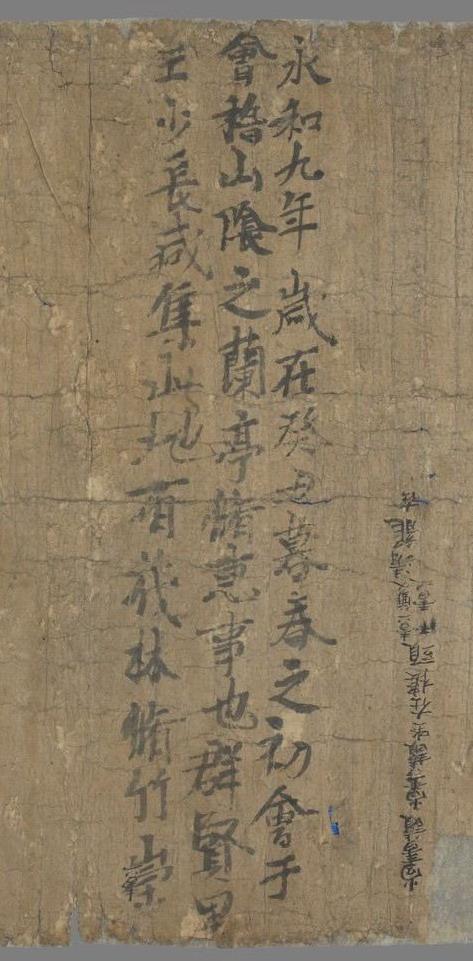

唐贞观十年蒋善进临摹智永三体《千字文》残卷

唐贞观十年蒋善进临摹智永三体《千字文》残卷书法最初呈现出的“集体作业”状态,书家基本上以“无名氏”的方式而存在,如贵族所使用的甲骨文、金文。小篆为李斯等少数人的改造之功,已经有了个人化倾向,庙堂之上的汉隶和平民徒隶的汉简,偶然刻意看到书家署名。魏晋之后,书法从“国家记事”逐渐变为“个人抒情”,书家主体的重要性逐步凸显,二王、欧颜等书家的大名逐渐广为人知。先前的“无名”状态逐渐被解释为“民间”,这就是造成歧义的原因所在。至于从“流行书风”再到“丑书”之争,更是远离艺术范畴,表现出不可行性。与其因为“民间书法”争论的面红耳赤,不如提倡“书法民间”。这才是真正需要讨论的重点。因为不管如何,“民间”二字始终不可缺。不单单是书法,一切在民间自然状况下生存下来的文化,质朴、原始乃是精髓所在,所以庄子《天道》言:“夫虚静恬淡寂漠无为者,万物之本也。”当然,有关民间的讨论特别复杂,会涉及到诸多问题,侧重民间存在、民间传承和民间意识等方面要素。

民间存在有二个关键:一是广泛性,中国文化无一不从民间来,如民间戏剧、民间曲艺、民间歌舞、民间古乐、民间歌谣﹑民间小调,甚至民间杂技、民间文学、民间传说、民间故事、民间偏方等。刻意强调民间标签毫无必要。二是原生态,可能自生自灭,也可能自强自大,乃是民间环境使然。官方法度森严,民间则大不同,天高皇帝远,可以任情恣肆,解衣磅礴,心性自由流露,挥洒自如,所以生命力不可低估。即以《诗经》为例,风雅颂三部分中,“风”主要采自民间民歌,“雅”主要是贵族文人的作品,“颂”侧重宗庙祭祀的舞曲歌辞。从艺术的角度看,颂不如雅,雅不如风。艺术只能产生在民间,民间提供了一切可能的条件,官方职能是用权力和制度对来自民间的“原生态”进行规范,偶或有创新,则另当别论。归结到一点,民间是源,其余是流、是派。书法高手从民间中产生,始终活在民间。所谓“礼失求诸野”,最终还是要溯源民间。书法碑刻摩崖存在于田野山川,本身就在民间。如今很多碑刻出于保护的目的,被切割下来,安放在博物馆玻璃箱中,失去原有的时空环境,很多营养元素在不知不觉中流失了。当下很多经典法帖在博物院中似乎得到了有效保护,却也因藏在深闺,不能发挥应有的作用,应该回到民间,在文化传承中发挥作用。

就民间传承而言,可以做到“接地气”。中国文化若用一个字来概括,莫过于一个“土”字最为传神,恰恰与“洋”势不两立。费孝通《乡土中国》开篇中写道:“我们说乡下人土气,虽则似乎带着几分藐视的意味,但这个土字却用得很好。土字的基本意义是指泥土。乡下人离不了泥土,因为在乡下住,种地是最普通的谋生办法。”“土”非但不是贬义,甚至可以说内涵丰富。中国文化沃土蕴藏着历代先辈的大智慧和东方美学的独特神韵,因而具有旺盛的生命力。无论“雅”还是“美”,强调的是一种格调,“土”强调的则是文化本源。没有这个“源”,一切都无从谈起。每当书法因为各种原因,哪怕是官方的提倡,走入一种桎梏时,就会重新回到民间寻求突破和重生。康有为提倡碑学正是针对馆阁体的末路,当下对于某些民间取法资源极为青睐,无疑有对“展览体”鄙薄和厌恶的原因。

民间意识则以平民胸怀和独立人格最为重要。比如在齐白石的研究中,时人大多注意到齐白石的木匠角色,对他的书画审美趣味的影响。齐白石最终仍被归为精英艺术家,他的那种以平民身份而自矜自傲,与时代共振的平民意识并未引起足够的重视。齐白石自觉的平民意识,从书写内容和印文内容时常可以看出来,诸如“星塘白屋不出公卿”、“我生无田食破砚”等。齐白石在文人精英群里,顽强地保持着农民的习惯,一生勤俭质朴,认为写字作画不过是一种谋生的劳动,犹如种田,“笔如农器忙,砚田牛未歇”。他从做木匠时就以手艺换钱度日,当画匠给人画像时也是按工细与否、形似与否来按质论价,以字画精品卖钱,实实在在。齐白石一生始终保持平民习性,在作品中维系着审美的独立品格。

毋庸讳言,中国文化既海纳百川,也藏污纳垢。民间也是一个良莠不齐的混沌状态。所以,“书法民间”也存在一些问题,最典型就是“江湖书法”存在。因为江湖也产生于民间。因为目前江湖险恶,来势凶猛,很多人认为官方协会的存在,可以抵挡“江湖书法”的泛滥,协会本身也存在很多问题。官僚书法的僵化,无一不面目可憎,“老干部体”本身也是江湖书法的一大“贡献”。真正要解决“江湖书法”,必须对于真正的“民间”有一个辨别,有一种认知,对于“江湖书法”有一个反思,其中需要关注的不是江湖书法本身,而是动机不纯的各种“江湖手段”。

“江湖”最早出自《庄子·大宗师》:“不如相忘于江湖”。“江湖”中的三江即荆江、松江、浙江,五湖是洞庭湖、太湖、鄱阳湖、青草湖、丹阳湖。后来成为佛教里的常用语,云游四海的僧人被称为“江湖僧”,进而有“江湖人”、“江湖众”之说。江湖还有别的意思,像禅士如果散居于名山大刹之外,居于江畔湖边自己参究的,也称为“江湖人”。或者,一般隐士之居,也可以叫“江湖”,如《汉书》中“甚得江湖间民心”,范仲淹《岳阳楼记》所说:“处江湖之远,则忧其君”。其实在早期,“江湖”是褒义词,象征着一种自由追求真理的态度。“江湖人”寓意很好,指那些可以放下一切,去探究生命真相的人。然而不知何时起,“江湖”成为民间的通俗称呼,浪迹于四方谋生活的人被称为“走江湖”或“跑江湖”。阅历丰富的人称为“老江湖”,以术敛财的人叫“江湖郎中”。然而到了现在,“江湖”已成为“染缸”的同义词。一切出卖灵魂,重利轻义者都会说“人在江湖,身不由已。”然而同一个江湖里,有人随浊随堕,有人自清自爱,完全是看个人选择。“身不由已”不过是一个借口。如今书坛泥沙俱下、鱼目混珠,靠的是书家自身的定力。差别在于目的和手段,目的是利益还是书法,手段是提高书法还是将书法当作工具。

毫无疑问,当下民间和古代民间已不一样,无论是从微观个体还是宏观环境而言。有人喜欢用现在民间存在的字迹与过去的“民间书法”对比,无疑是不妥的。一是个体书法水平的基准不同。过去是一个全民毛笔的时代,书法氛围不同,只要识字读书,都会驾驭毛笔,现在则不可能。二是社会环境、社会形态大不同。中国过去是一个农耕社会,书法处于“古典状态”氛围,两者截然不同。“民间书法”如果非提不可的话,可以分为原生态、再生态和新生态三种。原生态就是古代民间,再生态就是通过官方加工、提炼,经过一些代表性书家的发挥,出现经典书法、官方书法和文人书法等不同形态的划分。新生态则是当下的民间状态。这样可以解释的通。

敦煌遗书中的唐人临王羲之《兰亭集序》(伯 2622)

敦煌遗书中的唐人临王羲之《兰亭集序》(伯 2622)更令人忧心的是,现今不但在城市,甚至于“民间”也有来自西方文化的干扰,几乎无法避免“外来和尚好念经”的攻势。目前的“民间书法”已杂入这种基因,把“民间书法”和西方的形式构成和视觉冲击相嫁接,这样的杂交品种既不是再生态,更远非最初的原生态。这也是所谓的“民间书法”站不住脚的原因之一。真正的民间,还是要回到最初的原生态。往小处看,将徐渭冠之以“东方梵高”,徐生翁称为“东方的莫奈”,丁衍庸变身为“东方马蒂斯”等等,都是一致极度无知的表现;往大处讲,比如很多人喜欢把国内的艺术双年展比作“东方的威尼斯双年展”,甚至就连国内的历史文献展也叫做“中国的卡塞尔文献展”等等,但从来不会听到西方人说自己的艺术双年展是“西方的北京双年展”、“意大利的上海双年展”。挂“洋头”曾经成为国内艺术圈的风尚,却从来听不到所谓的“英国吴道子”、“美国黄公望”、“德国齐白石”这样的评价,也很难想象美国、法国等会有一个称作“美国的苏州”或“法国的杭州”的文化项目。归根结底,是文化上极度不自信,同时也是对于自身民间资源的忽视与轻视,缺少必要的认知,没有挖掘到足够的深度。

对于“书法民间”的重视关键在于,如果对内可以剔除自身的不良因素,对外排除西方文化的干扰,能够与官方形成一种有效的良性互动,书法便可以获得足够而必要的发展动力,避免玄虚论道,回到民间,更回到人间。(作者系知名书法评论家)

来源:澎湃新闻