论述新金陵画派,“介入”一词最合适不过。因为在新金陵画派崛起前,发达在江苏的传统绘画因为新中国的建立而有了语境意义上的不适。也就是说,较之于当时的热火朝天,未经改造的传统型绘画,很难反映出当时昂扬热烈的时代精神。为此,传统中国绘画急需某种形式或某种因子的“介入”。而这种因子就是新的含有强烈意识形态的现实生活以及公共的话语空间。

1960年3月,江苏省国画院成立。同年9月,该画院的傅抱石、钱松喦、亚明、魏紫熙、宋文治、余彤甫、张晋、丁士青以及鲁迅美术学院青年教师王绪阳、南京艺术学院美术系青年教师睦关荣、国画专业学生朱修立、邰启佑、黄名芊等13人便开始了为期3个月,行程两万三千里写生。

南京——郑州——洛阳——三门峡——西安——延安——华山——成都——乐山——峨眉山——重庆——三峡——武汉——长沙——韶山——广州等地

1960年9月,以傅抱石为团长的江苏省国画工作团进行了六省十余市的写生

1960年9月,以傅抱石为团长的江苏省国画工作团进行了六省十余市的写生写生途中,激情、意识形态以及西北壮观的自然与人文景观等,使得写生团收获颇丰。次年1961年5月在中国美术馆举办的“山河新貌”展,是个带有汇报性质却客观上引起轰动的展览。也正是这个成功的展览宣告了“新金陵画派”的成立。此后,新金陵画派便与西北的长安画派遥相呼应,共同走在新国画建设的前列。

▌新金陵画派,“新”在哪?

南京古称金陵。清朝初年龚贤、樊圻、高岑、邹喆、李又李、武丹、施震、盛舟、王概等人会聚金陵,形成了名震一时的金陵画派。较之于以龚贤为首的金陵画派,以傅抱石为首的新金陵画派虽然也一如既往地追求传统的笔情墨趣,但旧文人的审美趣味已经不能更好地反映当时的时代精神,于是有了上文提到的两万三千里写生以及随之而来的新金陵画派。

较之于金陵画派,新金陵画派的“新”究竟在哪里?

许多人会脱口而出的是“抱石皴”。它是傅抱石创造的新的山水画皴法。

傅抱石 《雨花台颂》镜心 241×326厘米 设色纸本

傅抱石 《雨花台颂》镜心 241×326厘米 设色纸本款识:雨花台颂一九六○年三月傅抱石写 钤印:傅抱石印(白文)

北京嘉信2006年7月拍卖成交价4620万元

《雨花台颂》描绘了一个人人都熟悉、带有鲜明政治纪念意义的景物,画家所追求的是一种纪念碑性,不可能像通常一样以“往往醉后”的态度作画,也难以应用乱毫飞舞的“抱石皴”,它的风格与傅抱石的其他山水作品有所不同,是很自然的。

这个的确是新,但它不是本质意义上的“新”。在我看来,新金陵画派的“新”首先在观念,其次是技巧。而观念的“新”依然来自“介入”。

观念的“介入”对象先是画家个体,然后藉由画家再“介入”传统绘画的思维模式以及绘画样式。这种“介入”,用亚明的话说,便是“无产阶级的艺术,我们是开世祖”。在这句明确的口号里,我们可以看到艺术家在审美认知上已经有了“另立山头”的意愿。只是当时的他们还没有想到“新金陵画派”,这几个震人心魄、也震动未来中国美术史的字。

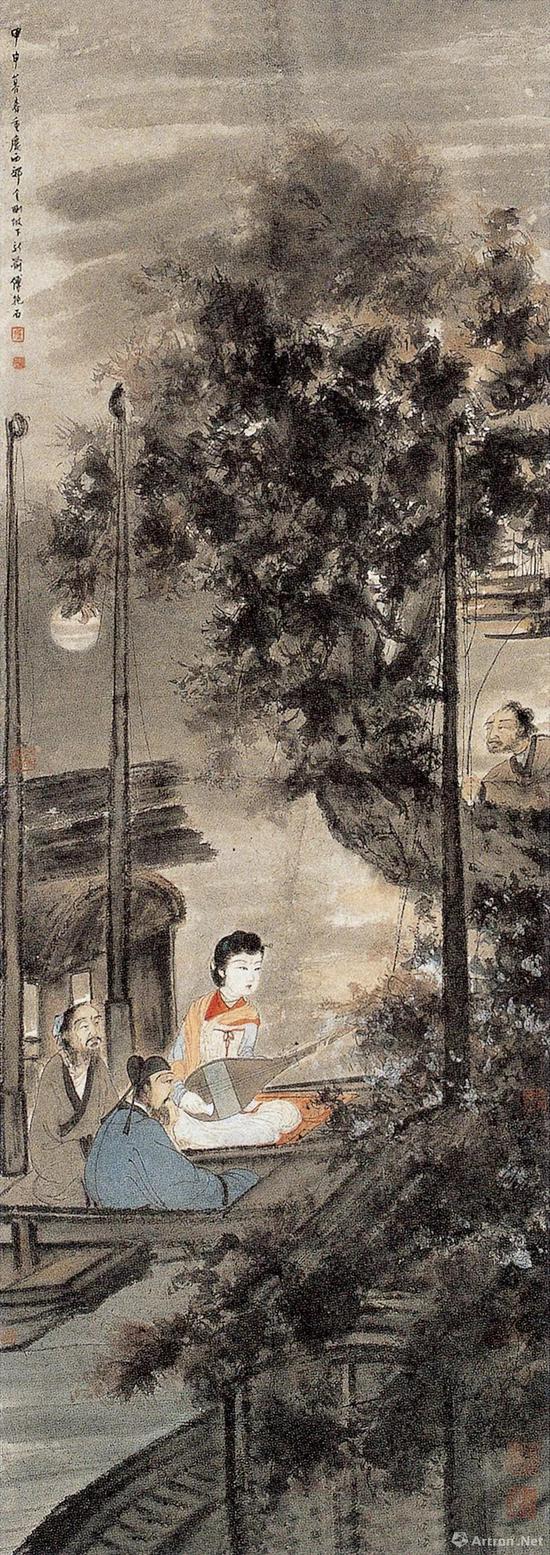

傅抱石《琵琶行》 立轴 148×54厘米 设色纸本

傅抱石《琵琶行》 立轴 148×54厘米 设色纸本款识:甲申暮春重庆西郊金刚坡下新喻傅抱石

钤印:傅、抱石大利、其命惟新、踪迹大化、抱石斋 鉴赏印:梅景书屋、湖帆鉴赏 吴青霞珍

上海嘉泰2007年12月拍卖成交价896万元

《琵琶行》是傅抱石甲申年(1944年)在重庆所作,取材于白居易著名长篇《琵琶行》诗意。画作整体泼墨淋漓,营造出秋风萧瑟、江汀寒意的氛围,画面中心衣裳鲜丽者,乃长安倡女船头新妇,此时“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”。侧对青衫者,乃江州司马,随曲终怅然远想、若有所失。

▌长安画派与新金陵画派

新中国的美术或者说新国画的建设,如果离开了新金陵画派以及长安画派的努力是不可想象的。

新中国成立后,许多老画家依旧延续着晚清民国时代的画风。新中国建立的最初几年,中国画的创作并无多大的起色。这种局面的改变首先来自远在西北的“长安画派”,尤其是赵望云、石鲁等人的艺术创作,其次便是本文谈到的新金陵画派。

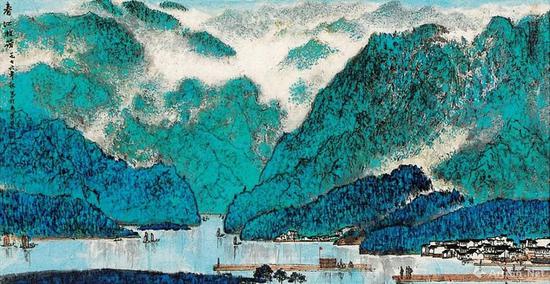

亚明《春江放筏》 镜心 64×120厘米 纸本设色

亚明《春江放筏》 镜心 64×120厘米 纸本设色款识:春江放筏,一九七六年秋写于南京,亚明 钤印:亚明之印、七十年代

北京保利2010年6月拍卖成交价10.98万元

《春江放筏》以青绿设色,构图饱满,苍茫的高山与平静的湖面及竹排形成鲜明的对比。画面构思十分巧妙,给人以无穷的想象空间。

巧合的是,这两个画派都具备“司令员+政委”的结构,即在领导人员构成上是老艺术家与八路军、新四军出身的艺术家结合。长安画派的领导者是赵望云与石鲁;新金陵画派则是傅抱石与亚明。石鲁来自于延安的西北文艺工作团,而亚明则来自于新四军。这两位军人出身的艺术家在各自的画派里实质上扮演了“政委”的角色。长安画派不说了,新金陵画派的两万三千里写生过程中,亚明的一系列以主人翁姿态却又明显带有意识形态意味的讲话,对那些老画家,比如钱松喦、余彤甫、张晋、丁士青等人的创作的确有着较强的针对性。这种“政委”身份,对于艺术创作,对于画派生成,都是一种“介入”。这种“介入”是前所未有的。也正是因为这种“介入”,致使“观念变了,绘画不得不变”,并最终形成了新国画建设中的两个排头兵——长安画派与新金陵画派。

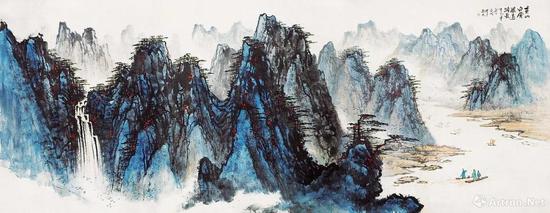

亚明《青山白云 源远流长》 横幅 141.5×360厘米 纸本设色

亚明《青山白云 源远流长》 横幅 141.5×360厘米 纸本设色款识:青山白云 源远流长,辛未年秋日,亚明写于南京

中拍国际2010年11月拍卖成交价212.8万元

亚明(1924~2002年),原姓叶,名家炳,号敬植,后改名亚明。“新金陵画派”的中坚推动者和组织者。他对新时期中国山水画的发展做出了令人瞩目的贡献。此幅《青山白云 源远流长》构图宏大,气势雄浑,意境丰富,笔墨灵动。以青绿设色,近处以浓墨画松树,十分苍劲。

1960年9月至12月,钱松喦先生参加了“江苏省国画工作团”,与傅抱石、余彤甫、丁士青、张晋、亚明、宋文治、魏紫熙等12人,先后访问了洛阳、龙门、三门峡、西安、延安、华山等地,钱松喦先生的西北之行,特别是在延安的亲身感受之中,挖掘了延安这一革命圣地题材的现实意义。在钱松喦此后关于延安的创作中,他把许多江南的景色移植到以宝塔山和延河大桥为特征的“延安颂”题材的作品中,表现了西北和革命圣地在新中国的变化。另一方面,他也把泰山松作为自己常画的题材,表明了他的创作与北方地域文化的关系。

钱松嵒《延安颂》 镜心 136×238厘米 纸本设色

钱松嵒《延安颂》 镜心 136×238厘米 纸本设色款识:延安颂,延安乃革命圣地谨为制图以当颂歌,一九六五年春钱松嵒并记

钤印:钱松嵒、革命圣地

保利华东2006年4月拍卖成交价165万元

相较于新金陵画派,长安画派在这方面的贡献更大,而且在新金陵画派的两万三千里写生途中,收获最大、感受最多的还是来自于陕西一地艺术家的艺术创作以及当地的人文与自然景观。

如果说,从赵望云开始,西北地区的人文与自然开始成为艺术家们的创作题材以及语言创新的根据地的话,那么,长安画派以及新金陵画派的强势推进,则使得中国画在西北的崛起成为可能。而这种“可能”也在客观上成全了长安画派和新金陵画派。

另一方面,西北给予新金陵画派的滋养可谓大矣。这一点,从画家们1960年写生之后创作的作品可以看出。我们知道,1960年以前甚至更早,傅抱石就是名画家了,但傅抱石在20世纪三四十年代乃至50年代早期的作品,更多的是文人书斋里的艺术想象,虽精彩但较他后期的创作,在精神的力度、时代的气息上都要弱很多。可以说,如果没有60年代的《待细把江山图画》《陕北风光》《枣园春色》《西陵峡》等作品,傅抱石在美术史上的地位是要打折扣的。

同样,另一位老画家钱松喦先生如果没有《红岩》,没有《延安颂》一类的作品,他在美术史上的地位顶多也只能是江南老画师。对此,钱松喦本人曾说:“从1923年到1949年,我大概作了500幅以上的画。这时,我的作品尽管受人欢迎,可是我的创作思想,就好像进入死胡同里,只是团团转,脱离不了前人窠臼。”

魏紫熙《秋山行云》 镜心 143×366厘米 纸本设色

魏紫熙《秋山行云》 镜心 143×366厘米 纸本设色款识:秋山行云。一九九八年一月画于南京清凉山下,魏紫熙。

钤印:老魏、紫熙书画、奇峰草稿

广州嘉德2006年5月拍卖成交价132万元

《秋山行云》为魏紫熙20世纪90年代末期之巨作,笔法苍劲而浑厚,墨气明润,色彩艳丽。此幅风格更接近于写实,同时也注意笔墨表现,此图画面构图奇特,既有庐山般的挺拔俊秀,又有鄱阳湖的宁静深邃,白云飘浮,日影朦胧,具有气贯山河之势。

▌“失踪”的画家

至此,还牵出新金陵画派的另一个问题,即美术史学界最近提到的“失踪”问题。

我们知道,参加写生的画家中明明有余彤甫、张晋、丁士青三位老先生,但人们在谈新金陵画派时,却只谈傅抱石、钱松喦、亚明、宋文治、魏紫熙五位。诚然,相对来说,这五位艺术家的成就更高些,但余彤甫、张晋、丁士青也是颇具功力的艺术家,否则,新成立的江苏国画院不会将他们聘为画师。那么,这又是为什么呢?

在写生团成员之一、当时仅仅是南艺学生的黄名芊的《笔墨江山——傅抱石率团写生实录》一书中,我看到了原委:第一,老先生们由于体力的原因,写生力度有折扣;第二,在转变观念方面,他们三位较之傅抱石,钱松喦要迟缓。这样的两个原因反映在艺术创作中,便是他们固有的艺术风格不能适应当时的语境。当然,老先生们也不是不努力,比如写生途中,丁士青也曾作《红岩》一幅。此作一出,连朝夕相处的傅抱石先生居然没有认出作品出自丁士青之手,其画风变化之大,可以想见。不过如此巨大的变化,难免“夹生”,其作品的不成熟也是可以想见的。

1960年5月11日《光明日报》对新金陵画派的一段评述可做结尾:“江苏的画家巧妙地运用了传统笔墨,表现了祖国的大好江山,而且还突破了旧笔墨的束缚,在传统的基础上创造新笔墨。这几年来,他们在党的正确文艺方针指导下,刻苦钻研,基本克服过去在某些国画作品中表现的热情有余而艺术水平不高的缺点,使传统与创作之间、新内容与传统笔墨之间的距离大大地缩短了。”

来源:收藏杂志